市民参加型合意形成プラットフォーム「加古川市版Decidim」

Decidim(デシディム)を加古川市において運用するにあたり、よく問い合わせを受けたりする内容について記録として書くものです。

あくまで個人の所感によるものですので、所属団体の見解ではなく、記憶違いや事実誤認も含まれますことをご了承ください。

イントロダクション

2020年10月30日、加古川市において市民参加型合意形成プラットフォーム(以下「加古川市版Decidim」)が稼働しました。

スペイン・カタルーニャ語の「決定しよう」または「決定する」という意味を持つ「Decidim」は、参加型民主主義のためのデジタルプラットフォームとして構築されているものです。

日本初の導入事例でもあり、物珍しさなのか様々なメディアにおいてもご紹介いただきました。

1月には、加古川市版Decidimをサポートしてくださっている Code for Japan 東さんが、「情報モラル啓発セミナー in 兵庫」において講演され、その内容について記事にしてくださってます。

なぜ導入したのか

すべては、Code for Japan 関さんが書かれたFacebookへの投稿と以下の記事から始まりました。

投稿された直後ぐらいに関さんへアプローチし、スマートシティへの取組状況やそもそも「スマートシティって誰のためにやるんだっけ?」というところにもやもやした想い(先進技術を入れることが目的化している)があったので、その辺りについて意見交換する中で、「加古川市スマートシティ構想」を策定する意見収集ツールとしてDecidimを紹介していただきました。

タイミングよくCode for Japanが日本語化プロジェクトを進めようとされていたので、加古川市で試験的に導入してみましょうということで話が進むこととなったわけです。

導入に際してはというよりも、「DIY都市」の実現に向けて、やはり地域に住んでいる人たちの意見をしっかり聴きながら一緒にまちづくりを行っていくという考え方がやはり重要だと思っています。

一方で、行政ばかりでまちづくりもできませんし、住んでいる人たちは言いたいことばかりを言えばいいというものではありません。

ともに考え、ともにつくる

無いものねだりするよりも「自分たちで、できることからどんどんやっていく。」これが大事なのではないかと考えます。

リリースに向けて

今年度中に「スマートシティ構想」を策定することは決まっていたので、そのスケジュールにあわせて、リリース日を10月中と定めて準備をすすめることになりました。

Code for JapanのSlackにおいて日本語化プロジェクトが立ち上がり、50名近くのメンバーがGitHub上において多くのIssue(いわゆる課題提案)を挙げ解決を行っていただきました。

一方、スペイン バルセロナ発祥のDecidim独特の考え方や文化の違いに戸惑いながらも、日本語の文章として明らかにおかしいものを優先的に修正していきましたが、「参加型プロセス」「参加スペース」といったDecidimの思想に基づく言葉については、現状そのままとしてます。

とはいっても、意味合いがよくわからないので、加古川市版Decidimでは以下のような注釈を各ページに表示しています。

「参加型プロセス」では、市側の提案に対して、意見やアイデアを記入することができます。

加古川市版Decidim(デシディム)では、オンラインでの議論を中心としていますが、オフライン(リアル)でのミーティングを開催する場合は「参加スペース」において通知します。

また、継続的にご意見をいただくものについても「参加スペース」において実施します。

加古川市版Decidimの運用について

構想策定のスケジュールや既存ルールを鑑み、加古川市版Decidim上における「加古川市スマートシティ構想」の意見募集に際しては3つのフェーズを準備しました。

アイデア収集フェーズ

スマートシティ構想の各目標における概要(各項目の画像)に対して、「あるべき姿」「現状・課題」などを提案としてまとめ、意見・アイデアを募集する期間

意見収集フェーズ

アイデア収集フェーズで出された意見をもとに、「基本方針」「現状・課題」としてまとめたものに対して意見を募集する期間

パブリックコメントフェーズ

加古川市スマートシティ構想(案)について、パブリックコメントを実施

(既存ルールどおりの運用)

アイデア収集フェーズでは、後述するオフラインミーティングを開催し、オンライン上の加古川市版Decidimへ意見反映などを行いました。

加古川市版Decidimの特徴

Decidimには「ページ」「ミーティング」「提案」「予算」「調査」「アカウンタビリティ」「ディベート」「並べ替え」「ブログ」といったコンポーネント(構成要素)が用意されています。

それぞれのコンポーネントの意味合いは、本家サイトDecidim Developers Documentationに非常に難解な解説が掲載されています。

いきなり全ての機能を使うと色んな意味で大混乱が生じますので、加古川市版Decidimでは、ディベートとブログしか使っていません。これだけでも十分な議論が可能な構成となっています。

また、投稿内容は、議論の透明性の確保のため、利用規約に反しない限りは削除されない仕組みとしています。

加古川市版Decidimの特徴として、「投稿者の心理的安全性の確保」というが挙げられます。本家Decidimは「ユーザへSMSコードを送信」「ユーザーの身分証明書の写真をアップロード」などの本人確認方法をとっており、投稿する際も実名表記が求められているようです。

この機能をカスタマイズせず、そのまま運用することも検討しましたが、意見の収集しやすさなども考慮し、投稿時には「表示名」と「ニックネーム」の表示にとどめ、ユーザー登録時に「本名」「住所」「生年」を記入いただき表示しないという運用としています。

オフラインミーティングの開催

Decidimには、オンラインとオフラインを融合させ、議論をより良いものにしていくという考え方があります。

今回の「スマートシティ構想」の意見収集では、オンラインだけでなくオフラインでも意見を聞くこととし、2回のワークショップを開催しました。

11月18日には、地元の加古川東高等学校理数科40名の生徒の皆さんと「加古川市スマートシティ構想」のワークショップをCode for Japanのご協力のもと実施しました。

その週末の11月21日には、ワークショップ「みんなでつくろうスマートシティ」を開催し、様々な意見交換を行っていただきました。

その内容については、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターでも記事にしていただきました。

Decidimでオンラインツールじゃないのと思われる方もいらしゃったりしますが、重要なのは「オンラインとオフラインの融合」をコンセプトにしている点です。ワークショップ開催後には、明らかにオンライン側への意見が増えていく傾向が見られています。

こういった「オンラインとオフライン」での話し合いを繰り返すことで、お互いの理解度もより高いものとなるのではないでしょうか。

今後の展望

今後、様々な団体が参加型民主主義のツールを入れていくこととなりそうですが、ツールはあくまでツールですので、それぞれのユーザーや主催者側のゴール設定によっても全く異なる結果を生み出すこととなりそうです。

もちろん、参加者からのコメントの書きやすさも、主催者側のゴール設定により印象は異なります。

加古川市版Decidimは、コメント総数からすると訂正コメントなども含め、260件近くのコメントが寄せられました。その後、他団体からもどうだったかということで問い合わせが寄せられています。

Decidimを入れることが目的ではない(加古川市ではスマートシティを市民と一緒に実現ことが目的)ので、その辺りの意味合いがおかしくならないようにちゃんと伝えていくことが必要です。

スマートシティやDXでよく起こりがちな「ツールを入れることがゴール」とならないかが心配なところです。

「スマートシティって誰のためにやるんだっけ?」

もう一度、原点に立ち返って考える必要があります。

Appendix

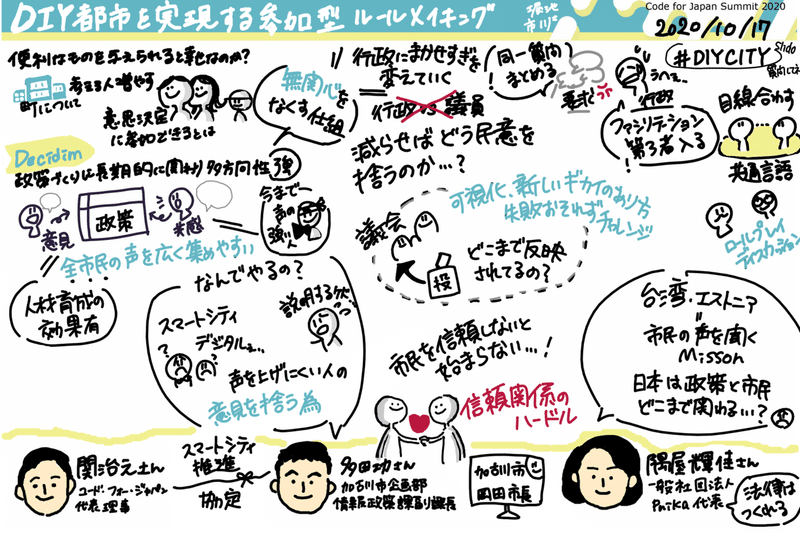

以下は、Code for Japan Summit 2020 Day1 Track3-3「DIY都市を実現する参加型ルールメイキング」において、当日の質問でチャットに流されたものに対し、後日Facebook上においてコメントしたものです。

当時の考え方と実際に運用してみて変わってきたところもあるかもしれませんが、今後導入される方々へのヒントになれば幸いです。

(質問)Dicidimは事業評価には活用できるのでしょうか?行政機関は事業評価をしようにも次の年度の予算編成がはじまり、物理的に難しいのかなと傍から見ていて感じています。

(回答)ご質問にありますように時期は見る必要はあると思いますが、事業評価にも活用できる可能性はあると思います。結局、市民の意見をどこで反映させるかという仕組みの問題ではないかと思います。

(質問)「声なき声を殺すな」という恐ろしいワードがありますが、こんなこと言ってくる方になんていえばいいんでしょう…

(回答)それも含めて意見を聞くことの重要性があると考えます。むしろ聞かなくていいというルールは存在していないと思います。

(質問)Decidim導入以外に、例えば、市民による参与型予算の取り組みについても、加古川市は先駆的な取り組みをされているのでしょうか?

(回答)平成29年度までは毎年10月に公開事業評価を実施していました。市議会では、市政執行に対する評価・監視機能として決算審査に加え、平成27年度より議会事務事業評価を実施しています。

(質問)加古川市のような人口規模ですとどの程度の市民参与を期待しているのでしょうか?数百人単位だと少なすぎる気がしますし、数万人だと達成すぎるには野心的すぎるでしょうか。

(回答)まだDecidimを公開していませんのでどのぐらいの反応があるかわかりませんが、少なくともパブリックコメントを上回る数を集めたいと考えています。

(質問)自治会での説明会やパブリックコメントのような従来のところに意見をくれる人と、Decidimの使用層が異なり、議論のやり方や内容も異なるような気がします。その統合?両者の集約?をどうしていくか、考えているところがあれば教えてほしいです!

(回答)今回の「加古川市スマートシティ構想」を策定するに当たっては、Decidimを運用する期間において、オンラインだけでなくオフラインでも意見徴収を行う予定です。また、Decidim運用後にパブリックコメントを実施しますので、使用層が異なるというよりもさらに使用層が増えるという考え方です。

(質問)従来の制度への挑戦ではない、と理解できることが重要ですね

(回答)あくまでも従来の意見聴取の方法に加えて新たなチャネルが増えるという理解です。

(質問)市民参加型の政策づくりにおいて、地方議員が参加すること、参加の仕方について、役割について、どう思われますか?

(回答)議会の皆さんも当然Decidimに参加できる権利はお持ちですし、むしろご参加いただきたいと思っています。従前においても議員の皆さんが有権者全ての意見を聞くということにご苦労をされていると思います。そういったことから、様々な意見を聞くための新たなチャネルが必要と考えています。

(質問)DIYという思想を日常生活の中の政治部分に取り込む策が必要だと感じます。単純に言えば広報、大きくいうと意識改革(?)のような。例えば加古川市での市民利用度目標などは検討されていますか?もしすでにある場合どれぐらいでしょうか。教えてくださると嬉しいです。

(回答)市民利用度目標は現状立てていませんが、当然のようにどのぐらいの方の意見が聞けたかということは尋ねられると思っています。Decidim上ではどのぐらいの参加者がいて、どのぐらいの意見が出たかという統計画面が搭載されていますので、そういったところも全てオープンになることで、DIYという思想の浸透が図れるのではないかと思っています。

(質問)市政への反対派が組織的に場を荒らしに(大量に意見投入も含む)来ることも想定されますが、その場合の対応は、どうすれば良いでしょうか?

(回答)大量に意見が来ることも想定されますが、Code for Japanさまの「Code of Conduct」みたいに参加するためのルールづくりは必要かと思っています。SNSと違って透明性を担保しながらの運用となりますので、登録時における簡単な本人確認等は実施する予定です。

(質問)市民参加では声が集まったのはよいが、それを整理する段階で混乱してしまう。結局、声を聞いたというアリバイ的になってしまう。うまく整理するためには何が必要でしょうか?

(回答)多くの意見が集まることによって整理は大変だろうと思いますが、まず大量に意見が集まるといった嬉しい悲鳴をあげたいところです。うまく整理するためにCode for Japanさまの知見をお借りしたいと思っています。

(質問)海外では、decidimに参加してる市民側の意識はどのような感じなんでしょうか?日本だと、一緒に作るというより、サービスを享受する側として行政サービスに「文句を言う」「物申す」的になりやしないか、と懸念があるように感じます。

(回答)バルセロナでは、市民は誰もがこのプラットフォームを通じて行政に参加で着る仕組みとして取り入れられています。

詳しくは、「生活者発想でつくるスマートシティ──これからの時代の街づくりを考える」

今までの日本は行政に対して「物を言う」というよりも、行政がやることに従っていた(従わされていた)と思われているので、行政側はそう思っていなくとも市民と行政の間に暗黙の委任みたいな状態になっていたような気がします。投票率が50%前後となっている現状からしても、政治への無関心などもあるのではないかと思います。そういったことからも、住民参加で作る「DIY都市」の考え方が重要であると思います。

(質問)Decidimは基本的には居住者のみだと思うのですが、アカウント管理はどのようにやるのでしょうか?

(回答)今回、「加古川市スマートシティ構想」策定においてDecidimを使用しますが、特に居住者に限っておらず、加古川市のスマートシティに関心のある方であればどなたでも参加できます。ただし、統計処理上、公開はしませんが氏名、住所や年齢などの属性情報は取る予定にしています。

(質問)DIY都市について、市民の声が予算編成に繋がるのは大変興味深いです。PDCAを回すためには、予算執行(質問)決算/事業評価とのつながりも重要だともいますが、その辺りはどのような仕組みを検討されていますか?

(回答)今回、「加古川市スマートシティ構想」策定においてDecidimを使用します。今回運用する中での効果やおそらく加古川市の動きをみて他自治体も導入されるでしょうから、そういった状況を見ながらPDCAを回せる仕組みの導入を検討したいと思います。

オープンデータを活用したEBPMや行政の説明責任にも使えるのではないかと思っています。

(質問)発言する人の本人確認はしますか? 政策立案や市政参加みたいな仕組みをもうけてますがいろんな投稿がくるので

(回答)登録時に氏名、住所や年齢などの属性情報は取る予定にしています。ただし、発言の際などにおいては、本人氏名は公表しません。

(質問)Dicidim非常に興味深いです。声の大きさで決まることが多い事例も多いですが、声なき良識人(?)の思いをくみ取れるような制度設計になるのでしょうか?

(回答)どのようにして「声なき声」を拾い上げるかはどのようなツールを使っても同様の課題はあると考えています。とは言いながら、UIなどを工夫することでより発言しやすい形も取れるのではないかと思っています。

(質問)DIY都市を進める上で、住民の間の意見が対立したときの調整役は行政になるでしょうか。議会(議員)でしょうか。それとも地域の顔役の人でしょうか。まあそれでいいような気もしますが。

(回答)令和2年10月15日にCode for Japanさまと「加古川市におけるスマートシティの推進に関する協定」を締結しました。

この協定では「住民対話・参画を促す「DIY都市」の考えに基づいたスマートシティ推進のための活動に関すること」とあり、Decidimの運用におけるファシリテーションを行っていただくこととしています。

(質問)vTaiwanではなく、Decidimを採用したのはどういう理由だったのでしょうか?

(回答)Code for Japan代表の関さんと「市民参加型合意形成プラットフォーム」の話をしている中で決まりました。

特段「Decidim」でとか「vTaiwan」でというところにこだわっているわけではなく、市民参加の合意形成がオンラインなどで取れる仕組みを探した結果となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?