三次フィールドワーク 活動記録 3日目(1月9日)午前

3日目の午前を担当します、グループ最年少、前日に足をくじいたみねりです(笑)

この日は霧の海からの日の出を見たい!とみんな頑張って少し早起きしました。向かう先は岡田山の山頂です。車で15分くらい上がって到着した時にはやまなみの向こうに朝日がスタンバイしていました。私たちも急いで朝ごはんの準備に取り掛かりました。参加者のそうさんの淹れてくれた東ティモール産のコーヒーと卵をディップしたドイツパンで日の出を満喫しました。ちなみに、ドイツパンは昨日インタビューしたドイツから三次に移住したマイクさんが経営しているパン屋さん、「ベッカライナガヤ」からの差し入れでした!

「昔は山の木や草を使う生活があった。だから山のなかは傘をさして歩けるくらい整備されていたそう。」とほしはら山のがっこうのあいさんに教えていただき、地域と人々の生活・文化の強いつながりを感じたとともに、今は立ち入るには少し生い茂っている山の中を見て、これから考えるモデルコースの中で何かできるのではないかと思いました。

ほしはらまでの帰り道には野生のシカに遭遇しました。かなり長い間同じ場所に立っていて、参加者の一人、ももさんが写真を撮ってくれました。

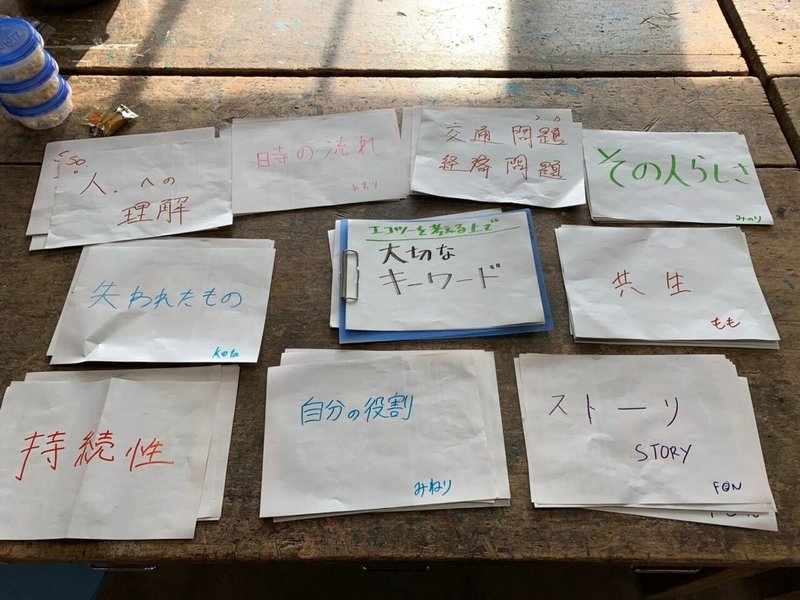

ほしはら山のがっこうに戻って掃除を済ませた後、あいさんにワークを行っていただきました。「エコツーリズムに重要なキーワードは?」そう聞かれて、様々な意見が出てきました。

失われたもの、ストーリー、人への理解、自分の役割、交通問題・経済問題、接続性、その人らしさ、共生、時の流れ、、、。それぞれがなぜその言葉を選んだのか、この2日間で吸収したことから何を考えたのか、たくさん話して、聞き合いました。オンライン中間報告会や3月のときの合宿ではさらにもう少し深く話を聞いてみたいです。そのあとあいさんが心に留めている歌「私の子どもたちへ/笠木透」を生演奏していただきました。

生きている鳥たちが生きて飛びまわる空をあなたに残しておいてやれるだろうか 父さんは 目を閉じてごらんなさい山が見えるでしょう 近づいてごらんなさい こぶしの花があるでしょう

「生きているものが生きている姿で」という言葉を歌詞の一片から思い出しました。少し私の話になってしまうのですが、出身が東京で地元で自然と触れ合う機会はここ三次市と比べると格段にありませんでした。そんな中、オオムラサキの展示を近所で開催すると聞き家族で見に行きました。図鑑ではカブトムシやクワガタにも立ち向かって追い払うとあったオオムラサキが慣れない環境で箱の中でぐったりとしている姿は、当時小学生だった私には少しトラウマになりました。持ってきてはいけないものが持ってこられてしまったように感じたことを覚えています。図鑑に書いてある「生きている姿」を、そのまま次世代に残したいという歌を聞いて、モデルコースのコンセプトを考え始めました。

(長々と私の話ですいません、また本題に戻ります)

あいさんの素敵な歌声と演奏で歌を聞かせていただき、ほしはら山のがっこうを後にして、次は竹廣浩二さんの循環型農業を見学させてもらいました。牛たちの糞尿や農作物からできたたい肥は微生物を多く含み、土壌の状態を良くします。そして微生物に助けてもらった土で育った農作物は人や牛の食料になるという循環を実際に目で見て、持続可能という言葉を自分のものとして初めて理解できました。微生物が空気に触れる必要があるため雨水がたまる溝ができてしまう大型機械は使わずバインダーを使う、炭の消臭効果でたい肥(微生物の活性化のために貝殻の粉末も混ざっている)は近づいても臭くない、除草剤は使わなくても油の膜で出てきた種子を覆うことで雑草を生やさないようにできるなど、環境や循環を深く考慮した竹廣さんの農業は初めて知ることばかりで、非常に興味深かったです。最後に竹廣さんの息子さんに牛舎を見せていただいたのですが、牛の名前に自分も入っていると伺い息子さんのおじいちゃんの愛情が伝わってきました。

お昼ごはんからは次の参加者、いおりさんにバトンタッチしていきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?