【技術史】胃カメラ

古くから医療現場には、「体を切り開くことなく、食道や胃などの消化器官を観察・診察したい」というニーズがあった。

1863年、ドイツの医師クスマウルは、よく磨かれた金属管を鏡として消化器官の内部を直接観察する、胃鏡なる器具を考えた。まさしく「内視鏡」というべき技術の誕生だ。

長さ47cm、直径1.3cmのまっすぐな金属管を利用した胃鏡、そんなものを胃の中に入れられる人はそうはいない。クスマウルは奇術師で刀を飲み込める芸人に依頼をして金属管を飲み込んでもらったという。

結果的に、食道はゆるやかな曲線を描くため金属管は途中で引っかかってしまい、奥まで診察することはできなかった。

その後、胃の中に入れられる小型の鏡、暗い臓器内部を照らす小型の豆電球の研究は続けられた。

1923年ドイツ人医師シンドラーは金属管より少し曲げられる、チューブタイプの胃カメラを開発した。この装置は少しだけ曲げられたので、金属管よりも少し奥まで観察できた。

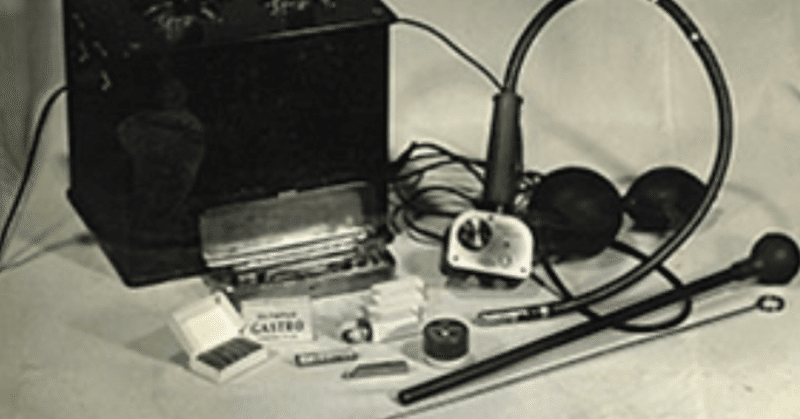

それから半世紀たった1950年、東京大学附属病院の宇治達郎医師とオリンパスの杉浦睦夫技師・深海正治技師によって、超小型フィルムカメラ・照明用ランプ・自由に曲がる管を組み合わせた診断装置が開発された。

『参考資料』

https://www.onaka-kenko.com/endoscope-closeup/endoscope-history/eh_02.html

https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/compass/lectures/pioneers09/report.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?