中枢神経疾患に対する評価と治療~臨床的姿勢運動分析~前編

進リハの集い主催セミナー 東京リバーサイド病院 作業療法士 佐藤正和

「進リハの集い」では、分野別のスキルアップセミナーを実施しています。さらにセミナー後には分野を超えて、意見交換を行う座談会も。プロフェッショナルな視点・分野を超えた多角的な視点、双方を学べるこの機会、ぜひご参加ください。

「進リハの集い」ホームページ http://www.shinreha.com/

当記事は平成28年8月21日に開催された勉強会のレポートである。中枢神経疾患の患者に対してどのように観察と分析をするのか、そもそもなぜ動作の観察を行うのか。課題分析を元にADL(日常生活動作:activities of daily living)を変えるアプローチを行うための基本的な考え方を前後編に分け、前編では中枢神経疾患による症状や影響、臥位での状態、寝返り、起き上がり動作における分析と考察を紹介していく。

入院期間短縮のために

セルフケア、排泄コントロール、移乗、移動、コミュニケーション、社会認識の項目がある機能的自立度評価(FIM:Functional Independence Measure)に基づいた早期ADL自立が求められる。また、麻痺側上肢への治療的介入が希薄になると視覚、体性感覚等、外部からの感覚刺激情報が入力されにくくなる。即ち、

不動→感覚入力精度低下→無視傾向(左半側無視等)→連合反応増強(脊髄レベルの運動支配が上位中枢の支配力の消失、低下により現れる陽性徴候のこと)→浮腫、腫脹、痛みの出現→不動 といった悪循環に陥る。

その結果、麻痺側上肢に筋短縮や関節拘縮等の様々な問題を抱えた状態である「廃用手」となり、ADL動作を実施する上で大きな問題となる。

CNS(central nervous system)損傷の初期状況

中枢の随意指令障害によりモーターユニットの動員数減少や発火、放電の困難性がみられ、脊髄においては運動神経細胞の活動低下もしくは消滅がみられる。その結果、弱化(weakness)や弛緩(relaxation)が起こり、スムーズな身体運動が障害される。

加えて、モーターユニット動員数の減少による代償として、活動亢進した線維群がより早く疲労する。その疲労は随意努力に伴い知覚も増加するため、易疲労性(fatigue)がみられる。易疲労は年齢や体力的なものにのみ依存しているのではなく、こういった神経的な側面にも起因することを忘れてはならない。しかしこれらの機構は完全に解明されておらず、体調により変動することもあるため、広い視点での観察が大切である。

麻痺による器用さの消失

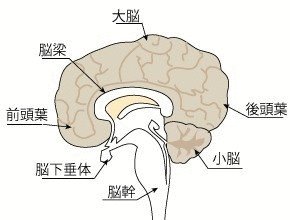

随意運動を司る大脳皮質の運動野から脊髄を経て骨格筋に至る神経線維の伝導路である皮質脊髄路や錐体路の障害により巧緻性、俗に言う「器用さ」を低下させる。

また、筋を動員するための指示系統や適応性が喪失しているため、「フィードバック」、即ち外部刺激に対する運動神経の促通や出力は低下し、30%程の活性しか得られない。そのため、随意運動による指向運動や手関節のコントロール等の適応性や筋緊張を変化させる選択性が障害される。主動筋と拮抗筋のファイアリング(筋の動員順)が逆になっている場合も見受けられ、随意運動を行うにはそれに先立ち、まず姿勢の制御が行えているか、という点が非常に大事になる。

要約すると、麻痺による患側の不使用は更なる悪循環を招く。その為、神経学的、運動学的アプローチにより新しい刺激を与え、機能の再獲得及び学習をさせる事が課題となる。

筋の初期適応変化

上の理由等により筋の不活性化が起こると、当該筋の蛋白質分解を起こし、筋線維の萎縮を起こす。その状態でさらに筋を受動、他動共に動かさなくなると、筋長に変化が生じる。短縮筋のサルコメアは消失し、逆に伸張筋では増加する。中間位では不変である。発揮筋力を保ち、あるいは増加させるためには収縮フィラメントの適度な重なり(オーバーラップ)を保つよう努める必要がある。

また、単純な外傷によるギブス固定等の廃用性萎縮では速筋線維の萎縮が顕著であるが、中枢神経疾患においての筋萎縮は例えば脳卒中後のヒラメ筋の萎縮等、遅筋線維において多くみられる傾向にある。双方とも、ギブス内で筋を活性化させることで筋は保持されるため、ギブス固定法や固定期間中に関し、極力萎縮を起こさないよう随所に工夫が必要である。

関節の適応変性

筋線維同様に、関節包でも伸張または短縮変性が生じる。通常、滑液を分泌する関節包内の滑膜層は折り重なるような構造となっているが、運動の欠如によりこれらの折り目間の癒着を引き起こし、関節可動域を減少させる。

これらを踏まえた上で、臨床的観点からの分析に入る。

-----------------------------------------------------------

臨床的焦点(Clinical Forcus)

姿勢に関する筋線維は、使用不足に際して最も多くの障害を受ける。

特に深部筋の萎縮によるアライメントの乱れは筋の動員箇所、動員機序などに密接に関連し、運動パターンの変更を余儀なくされる。14日間、約50%の患者が一日中ベッドで過ごし、60%近くの患者が椅子で過ごすことを踏まえれば至極当然である。

そのため、24時間アプローチができる環境を整え、状況次第で適切なアライメントをとらせ、二次的適応変性や軟部組織の伸張性や可動域を維持し、機能低下を防ぐ特殊介入を並行して行う。その間にも、例えば車椅子を右手のみで漕ぐ生活を続けると右側屈状態となり、その状態が正常だと認識してしまうことがある。本来の正常なアライメントに戻そうとすると違和感を覚えてしまうほど、正誤が逆転してしまうには充分な期間であるため、随時多視点からのアプローチを行っていく必要がある。

臨床推論(Clinical Reasoning)

クリニカルリーズニングとは、臨床における諸現象を理論的、神経学的に分析、解釈し、未知の事象を判断、決定していく過程を指す。正しい診断ができているか、それに基づき理論的に治療が行われているか、患者への対応は適切であったか、説明は的確であったか等、多岐に渡る見直し的な意味合いである。これらは特に、他者とやり取りを行い状況を共有することで、個々の能力や見解をより深めることができる。

クリニカルリーズニングを進める上でより高度な推論を行うためには、自分の治療において常に考える習慣を持つこと、それに対し答えを出し続けること、それらのプロセスを文章化、もしくは図式化などの「可視化」を行うことが望ましい。また、理論背景となる文献や論文は必ず理解できるまで読み込み、なおかつ治療に際しては広い視野から個別性を重視して臨む。そしてそれらを時間をかけて経験することである。

個別性と普遍性

運動様式は十人十色、異なる行動パターンを呈する反面、万人共通の普遍性を兼ねそろえている。例えば「寝返り」動作においては身体前面の筋を動員しての抗重力屈曲動作が連想される方が多いと思うが、同様の動作を身体後面の筋の動員により行う方もいる。

課題・環境・個人

そのため、基本動作やADL活動のための「課題」、周囲を取り巻くの外部「環境」、身体面の内部「環境」、生活スタイルや既往、遺伝子情報等の「個人」。これらの相互関係を分析することで治療方針を決定するのため仮説や方法が見えてくる。

正常運動とは

抗重力活動を行うため、経験に基づき発達、獲得した能力であり、動作の遂行に関して効率や協調性を重視し、必要以上に努力しないことが特徴付けられる。また、新しい感覚運動情報の学習により修正が可能である。

多数ある抗重力的な姿勢や運動パターンの中で、課題の遂行に際して最短時間でエネルギー消費率が最も小さく、なおかつ環境や状況に応じて取捨選択し、柔軟性を兼ね備える「効率性」を、個別性に合わせて技能の獲得、再学習に向けてアプローチしていく。

臨床的姿勢動作分析

対象の自然な状態に対してセラピスト自身の観察と確認により、治療に繋がる情報を即時収集する。その情報を元に仮説と照合を行い、意味づけや価値の判断を行う。

これらの作業は、評価と治療を繋げ、患者の潜在能力を引き出すチャンスである。ただ見ているだけで分かる情報は決して多くないため、「構え」としての姿勢や動作を運動学的、生理学的に捉えるなど、様々な視点から多角的かつ能動的に捉える努力が重要である。以下に、観察における6つの「みる」を紹介する。

①みてみる

局所の変化や外観の形だけでなく、全体的な印象が大切である。「重くて大変そう」、「硬くて動きにくそう」等、自身の言葉で表現し、その際、なぜそう感じたかを考える。安定した姿勢か、どう動くか、どこが動きどこが動かないか等、観察の導入部となる部分である。

②真似てみる

外見に加え、動きの勢いや努力量、硬さなど、動作の手がかりとなる感覚を探る。セラピスト自身が真似ることで、患者との差異を感じ取り、動きのやりやすさ、やり難さを共感、共有する。

③触ってみる、動かしてみる

四肢や頭頚部など各部(body segments)の重さや、皮膚、筋の硬さを感じてみたり、各部を動かして連結、連動性を探る。他動的に動かす事だけに重きを置かず、どのような感じに動くか、動かした先で留まっていられるか等を観察し、外見との印象の相違を知る。

④一緒に動いてみる

姿勢の傾向、筋緊張などを感じ、勢いやタイミング、方向、可動範囲などを一緒に動いて確認する。あくまでも全身として捉えること。

⑤変えてみる

スピードやタイミングを変更した状態を観察する。動作が途切れる部分を確認しつつ、誘導によりアプローチしてみる。また、動きを邪魔してみたり、セラピストの位置を変えてみる。

⑥聞いてみる

動作に伴う動作や感想、「困難さ」「大変さ」などの主観を聞く同時に、患者のセラピストの感じた印象との相違を確認する。また、呼吸の状態、足音なども状態を示唆する。

臥位を抗重力位として観る

ただ寝ている状態でも、重力に抗うための活動は絶えず微弱に続いている。抗重力運動のコントロールを段階的に学習させるため、まずは座位から臥位のように、従重力方向でのコントロールをすることで容易かつ効率的な運動の学習が可能になる。

背臥位の特徴

あらゆる体勢の中で、最も支持基底面(base of support)が広く、重心が低い状態であるため、筋緊張は低くなりやすい。平らな地表に対して、後頭部、胸郭、骨盤、踵部などの形態は船底状であり不安定である。そのため、重力の影響を受けて左右への不安定性が強く、上下、斜め方向での非対称性姿勢や過剰な筋連結が生じやすい。重たい四肢や頭頚部が安定して動くためには、それに先行した身体中枢部の活性化(core stability)が必要である。元々、自分の身体や支持面は視野に入りにくく、自身の位置や体勢は把握し難いものである。通常、さらに見ることができない肩甲骨、脊椎、胸郭後面などのイメージは一層低下しやすい。

臥位の要素

支持基底面の変化に伴う頭頚部のコントロールや、体軸内回旋(脊柱の回旋運動に伴う肩甲帯と骨盤帯の間の回旋)など、一箇所から始まった運動を途切れないように全身へと繋げていく特徴がある。その中で協働する部分、固定する部分などに分け、体幹に対して四肢をコントロールすることが必要となる。

評価、観察のポイントとしては、

①運動の開始姿勢 ②運動の開始 ③運動の過程 ④運動の終了

に分類して観ると動きが把握しやすい。

肩甲帯の役割

臥位で正中位を安定させることで機能的な非対称性を実現し、効率の良い身体中枢部の調整に関わる。肩甲帯を安定させる筋の一つである前鋸筋は外腹斜筋の付着部と噛み合い、その外腹斜筋は腹筋腱鞘に繋がるため、右腹斜筋が効率的に機能するためには、腹直筋を安定させるように左腹斜筋も同時に機能する必要がある。

骨盤帯、股間節の役割

支持基底面を変化させるためには骨盤帯が動く必要があり、それには股関節の支持性や運動性が不可欠になる。また、腰椎や胸椎が動くことで重心の高低を調節することができる。これらは特に座位での支持基底面の変動や重心移動を行うための効率的な運動連鎖に欠かせない。

腰腹部の安定性(core stability)

ここで、腰腹部を構成に関与する機構について見直す。腹横筋は腹壁をコルセットのように一周包み、腹腔内圧を高め、その一部は胸腰筋膜に停止するため、収縮すると胸腰筋膜の緊張を高めて多裂筋と協働し、体幹の安定に貢献する。この機能は左右間の協調性や同時収縮などが必要となるため、片側の機能不全が生じると対側にも影響を受ける。また、大腰筋後部線維もその構成に関与する。これらの筋は皮質神経支配が少なく、姿勢神経支配が高度に発達している。さらに、体幹筋は両側大脳半球からの支配によるため、無意識レベルで姿勢制御に関わる内側運動制御系の働きが重要である。

寝返り・起き上がり動作

臥位からの抗重力活動であり、支持基底面の連続的変化に応じて固有感覚コントロールが必要となる。背臥位で活動を起こす際にバランスを要求されるという観点から抗重力位とも考えられる。

寝返りは、ヒトが生後24週頃に習得する、生後初の移動手段である。睡眠時に体圧を分散させたり、引力により血液循環が一部へ偏ることを防ぎ、蒸れた部分に空気を送ることで不快感を無くし、眠りを深くする行動性体温調整の役割や、日中に生じた身体の歪みを戻す働きがあり、一晩で約25回の寝返りが理想と言われている。

寝返り動作において支持面の推移する過程には、上肢から、下肢から、頭頚部からなど多様なパターンがあるが、それらに共通して、上になる面には体幹筋の活動や頭部の立ち直り反応などの抗重力活動が必要であり、下になる面は、運動に先行して移動する接触部位が抵抗にならないよう受け入れる反応と支持面上での安定性が求められる。

仰臥位からの寝返りは、頭部の屈曲により支持面から離れ、頭頚部の回旋→体幹の回旋→下肢へと連動し、肩甲骨の外転、体軸内回旋、寝返り側の股間節外旋などが起こる。

片麻痺患者の寝返り

健常者の場合、支持面と接触する皮膚は緩み、重心は支持面に近づいていることに加えて、皮膚の上を骨格がずれる「副運動」が起きる。

しかし片麻痺患者の場合は支持面と接触する皮膚の粘弾性がなく、重心は支持面から離れているため、物理的に不安定な状態になる。加えて、副運動は見られないため、固有感覚と皮膚感覚の統合が見られない。即ち、運動と感覚の両面から「不安定」と言える。

また、視覚情報も乏しいため変化に対応し難く、四肢を中枢へ引きつけるように非麻痺側の努力性活動で行う傾向にあるため、本来連続的に起こる支持基底面の変化が起こり難くなる。

分析と実技

・第一印象や特徴など、直感で観る

・正中線、仮想の正中線を指標にしたアライメント観察

・視線や胸骨の向きなど前額面、矢状面、水平面で観察。

・頭頚部、四肢の重さや可動性の確認

・非対称性と高緊張、低緊張部位の関連性有無

・左右での寝返りしやすさ比較

・身体間での関連性と終了までの断続動作観察

・呼吸、胸郭の動き

などが挙げられる。機能的な非対称動作は対象性があって初めて成立するため、特に体幹と下肢アライメントの対象性に注目する。

評価基準

・正中線 恥骨結合とへそ、剣状突起、甲状軟骨、顎、鼻のライン、眉間の中央

・対象性 足部、膝、股関節、腹部、胸部、肩、上腕、前腕、手部

・支持基底面 体の重さをどこで支えているか、押し付けているか浮いているか。

・機械的支持面か固有受容的支持面か

・筋緊張、可動域、筋の長さ、張りやたるみ等の皮膚の状態

・骨盤の前後傾、側方傾斜、体幹の立ち直り評価

・Placing →動かされた際に自律的、能動的に姿勢を支持する能力。あらゆる運動で必要になり、動かされることに対する反応を探るために評価と治療の両方で使われる。

起き上がり動作の特徴

日常生活の中で最低重心、広支持基底面の姿勢から高重心、狭支持基底面へと推移する。無意識下に行う寝返りに対し、何かの目的を持ち随意的に行う動作である。頭部、体幹部を抗重力的に垂直位へと持ち上げる求心性筋活動に伴う重心の上方移動が起こるが、それらは寝具素材や壁の存在などに大きく影響を受ける。身体の合成重心位置を動作の回転中心に近づける必要があり、動作自体にある程度の速さが求められる。背臥位から長座位への変換の際、体幹筋の活性から頭頚部屈曲、肩の外転、骨盤の後傾からの前傾などが起きる。

片麻痺患者の起き上がり動作

支持基底面の変化と同期しない頭部の過剰な運動が見られ、前庭系(内耳にある重力と直線加速度を司る感覚器官)情報の過剰な入力により眩暈が出現しやすい。

また、上方視傾向により身体や床面が視覚に入らず、運動に伴う視覚情報が得られにくいため、体性感覚情報と視覚情報の統合が図りにくい。非麻痺側の努力性運動パターンで遂行されることが多い。

上肢の問題による影響

上肢に問題が発生すると、意気消沈し、否定的になったりモチベーションの低下が見られ、全ての運動の妨げになり得る。具体的にはバランスや保護伸展反応(パラシュート反応)、巧緻動作、立体認知などが低下する。具体例として、非麻痺側の代償固定により姿勢調節を行うため、非麻痺側の肩甲帯は挙上、後退し、肩関節は内旋、前腕回内により橈側優位となり尺側がうまく使えない状態(橈側優位のつまみ動作)や、感覚情報を予期できない事により逃避反応(屈曲反応)が過剰に働き、遂行が困難になることなどがある。

続く後半はリーチ動作と座位動作の評価と分析についての考察を紹介していく。

「進リハの集い」http://www.shinreha.com/

ここから先は

¥ 500