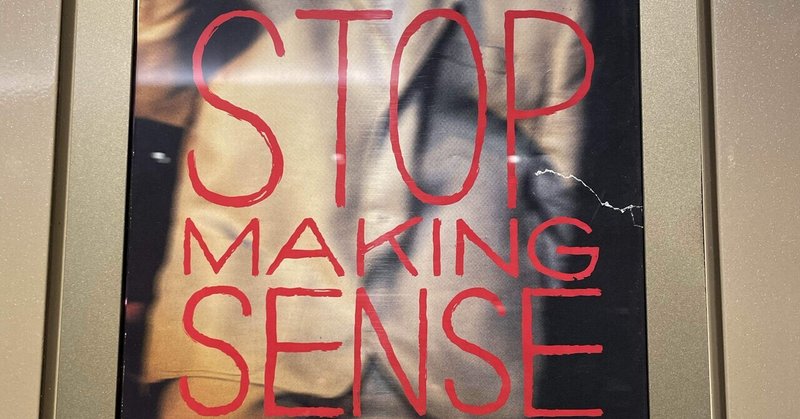

「ストップ・メイキング・センス 4Kレストア」レビュー

作品自体は1984年に公開されたトーキング・ヘッズのライブ・フィルム。「羊たちの沈黙」でその後有名になったジョナサン・デミが監督し、史上最高のライブ・フィルムと高い評価を受けた作品である。今回は4Kレストアしての再公開。

もともと「ライブ・フィルムとしては革命的に画像がクリア」といわれていた映画で、かつて見たときにもそういう印象だった。今回、4Kレストアでどれくらいクリアになったのかも楽しみにしていたが、正直その違いはよくわからなかった。というか、始まるなり映画としての内容のほうにもって行かれて、画面のクリアさとかどうでもよくなったという感じに近い。

デヴィッド・バーンがパーカッションだけをバックにアコースティック・ギターをかき鳴らしながら歌う『Psycho Killer』でこの映画は始まる。もうこの瞬間から僕はトーキング・ヘッズのライブに引きこまれてしまい、あとは息をつくひまもなく1時間半ほどのライブ・ステージに没入するしかない。何十年ぶりであろうと、画質や音質がどうであろうと、結局そういう映画なのだ。

この映画がライブ・フィルムの中でも映像作品として突出した作品性を具えているのは、そもそもトーキング・ヘッズのライブ自体に高い演劇性があるからだと思う。がらんとしたステージ(後方には棚や脚立が無造作に置かれている)に一人で登場し歌い始めるデヴィッド・バーン、そこに一人また一人とバンドのメンバーが加わり、ドラム・セットやキーボードが台車で運ばれて、「ステージができあがって行く」「音楽が積みあがって行く」プロセスをショーとして見せる演出は、それ自体がひとつの表現である。デヴィッド・バーンがロックをアート・フォームとして考えていたことがよくわかる。

もともとバーンはアート・スクールの出身であり、彼の音楽表現は優れて知性的だ。もちろんそこにはポピュラー音楽としてのダイナミズムやベースとされているアフロ・ファンクの肉体性はあるのだが、それを動かしているのはやみくもな衝動であるよりは「ロックとはどのようであり得るか」という問いかけへの生真面目な取り組みであり、その意味で意識的、自覚的なものである。そうした構築性が映画という容れものと相性がよかったということなのだ。

こうしたアートとしてのロック・パフォーマンスを、ジョナサン・デミは淡々と、映画的手法で記録して行く。興奮する観客をほとんど映さず、画面の切りかえも少なく、ステージ全体を引きで見せるショットが多用される。撮影のためのライブはハリウッドで4日にわたって行われたが、初日はステージ全体だけを通しで撮影することに費やしたともいわれる。そうした、興奮を見せるのではなく、興奮の発信源であるパフォーマンス自体を丁寧に記録したことで、会場を満たした興奮は何十年もたった今日までむしろリアルに伝わってくるのだ。それは他の多くのロック映画がなし得なかったことだ。

だが、この映画の本当のスゴみはそこにあるのではない。そのようにして構築されたステージングや演出、カメラワークが、しかしステージが後半から終盤にさしかかるにつれて、音楽が、ビートがもつ喚起力によって徐々に浸食され、ロック本来の身体性、情動性によって暴力的に凌駕されて行く、その瞬間にこそこの映画の「史上最高のライブ・フィルム」としての価値はある。その瞬間までもを記録しきったことがこの映画が40年後にレストアされ、見られるべき理由である。

あらためて思ったのはバーンはギターがうまいということ。冒頭のパートではバーンの弾き語りが重要な意味をもつが、それを支える演奏技術がしっかりあることに驚いた。また、ティナ・ウェイマスの存在感が大きく、ステージ・アクションを含めてチャーミングでありカッコよかった。バーンだけを見ているとやや胸やけしそうになるが、トム・トム・クラブのパフォーマンスを含めウェイマスが視線の引き受けどころとなってステージのもうひとつの焦点を形づくっていた。

今日的な目で見れば、トーキング・ヘッズの音楽自体が文化盗用的であり収奪的であるという批判はあり得るだろう。白人四人のバンドを黒人のサポート・メンバーが脇から支えるパフォーマンスの構造も気になる。しかし、そうしたすべてを巻きこみながら80年代前半に成しとげられた音楽的達成がこのような形で記録に残されたことは慶賀すべきというほかない。いや、むずかしいことを言う前にまず見ることだ。なにしろ「理屈を言うな」というのがこの映画のタイトルなのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?