月草の衣|秀歌を紐解く(4)

季節の変わり目って何だか心が弾みます。秋を先取りしたくて、最近は『古今集』の秋歌を眺めています。紅葉、月、萩、女郎花…、春歌と同じく、秋の巻は上下巻になっていて、その分詠まれている景物もいろいろあります。中には、これって秋の物なんだ!?とびっくりするものも。今日はそんな意外な秋歌を紐解いていきます。

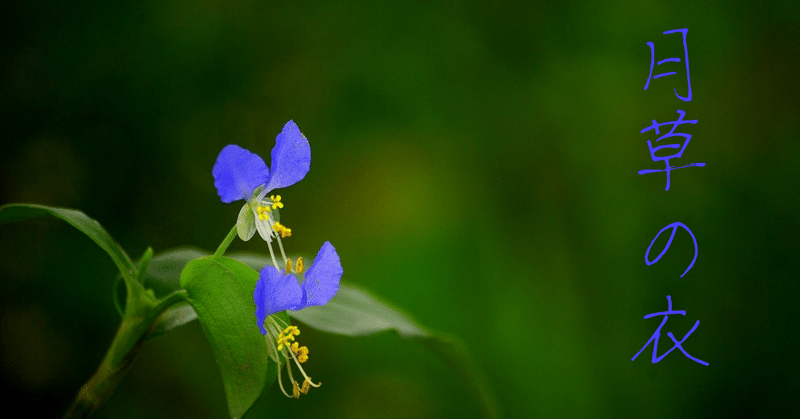

ツユクサを詠む秋歌

月草に衣は摺らむ朝露に濡れての後は

うつろひぬとも

巻四〈秋上〉の詠み人知らずの一首です。「月草」は、現代で言うツユクサのこと。幼稚園で色水遊びなんかをする、あの花ですね。夏の宵、日の落ちきらない薄闇に、ぼんやりとした青が滲み浮いて見える印象の花。暑さが過ぎるといつの間にかめっきり見なくなるような気がしますが、平安人にとっては秋の花だったのですね。古名「月草」は優美ですが、元は「色が付く、付き草」から来ているとする説もあるらしい。友禅職人が用いる「青花紙」は、ツユクサの近縁種で和紙を何度も染め返したもので、それに筆を当てることで青が染み出し、下絵を描くのに利用できるのだそうです。しかもこの青は、染めの工程で色落ちてしまって残らないから、下描きに最適なんだとか。

さて、先掲の和歌は、その「月草」を下描きではなく、衣の染色に使うとうたいます。

「ツユクサの色で、衣を摺染にしよう。翌朝の露に濡れての後は、色褪せてしまうものだとしても。」

技巧に走らず、素朴で、花色の儚さを愛惜しつつ、一方で強く透徹した意志も感じられるこの歌自体が、ツユクサの、目立たないながらも凛とした佇まいを連想させます。派手さは無いですが、素敵な歌だと思います。

『万葉集』との重出

とかく言語遊戯的な面を強調されやすい『古今集』ですが、一方でこういう素直な味わいの歌も入っているところが興味深いところなのです。もちろんこの歌を入集させたのは撰者達ですが、ここで案ずるべきミステリーがあります。それは、仮名序で「万葉集に入らぬ古き歌」を採ると宣言しておきながら、この「月草」詠は『万葉集』との重出歌であること、なのです。

ただし、この点については、それほど致命的な瑕疵とも思われません。むしろ、勅撰集に採りたくなるほどの古歌を、「万葉集に入らぬ歌」というフィルターをかけてよく集めたものだと思いますし、四千首超の万葉歌について、よくもここまで重出せず排除できたものだ、とも感心してしまいます。

また、『後撰集』以後の話にはなりますが、勅撰集における前集からの重出ルールというものもどうやらあったらしく、例えば、前集において詞書が無かった歌が、後の集では詞書を加えられて重出されることもありました。その場合、和歌の詠まれた場面が変更されるということであり、当然、歌自体の解釈の変化にもつながり得ます。

こうした事情もふまえ、当該の「月草」詠について検討してみますと、『万葉集』では巻七の「譬喩歌」という一連の歌群、特にその中の「寄草(草に寄す)」という歌が並ぶところに配置されているのです。そうしますと、上掲のような現代語訳ではなく、「譬喩(比喩)」として、この歌を解釈する余地があるということです。先に説明した通り、「月草」は友禅の下絵にわざわざ使われるほど、色落ちしやすい染料でした。その儚さ・移りやすさは、何を喩えているのでしょうか。言わずもがな、それは「人の心の変わりやすさ」、特に恋人の移り気な愛情を言うのでしょう。つまり、譬喩歌としての歌意は、「今宵は、愛しい貴方の色に染まりましょう。たとえ、朝が明けて後に、貴方の御心が儚く色変わりしてしまうのだとしても。」といった具合でしょうか。

一見、「譬喩歌」という歌群のヒントが無ければ、全く予想もできない解釈のようにも思われるかもしれません。ですが、当時の和歌はそもそも《物》に託して《心》を詠むものなのです。鈴木日出男氏は、こうした古代和歌の在り方を《心物対応構造》と名付け、その表現的特質を鮮やかに解明されました。「衣」「朝露」といった、共寝を連想させるアイテムに、「月草」の「うつろひ」易い性質が掛け合わされて詠まれる時、それらは当然、純粋な《物》の歌ではあり得ない。少なくとも、当時の歌人も享受者も、そう考えるのが普通だったと推察されます。

「月草」へのまなざし

翻って、『古今集』でのこの歌の部立は「秋歌上」、すなわち恋の譬喩歌ではなく、季節の歌として、撰者達はこの歌を採択しているのです。その場合の解釈は、先にも示した通り、退色の危険を冒してでも花の色で衣を染めたい、という、素直なツユクサ賛美の歌になります。分かりやすく比較できるように、万葉集と古今集の解釈を以下に並べてみます。

【万葉集】

今宵は、愛しい貴方の色に染まりましょう。たとえ、朝が明けて後に、貴方の御心が儚く色変わりしてしまうのだとしても。

【古今集】

ツユクサの色で、衣を摺染にしよう。翌朝の露に濡れての後は、色褪せてしまうものだとしても。

和歌の作者の「目線」の違いが分かりますでしょうか。『万葉集』の方は、「月草」になぞらえつつ、その目線は完全に恋人だけを捉えている。一方、『古今集』の方は、作者の目線が、美しく儚いツユクサに対して注がれている。

もちろん、『古今集』の方でも、完全に人事的な意味を排除しきっている、とは断言できないところもあるのです。それは、この歌の前後の排列が、

ももくさの花のひもとく秋の野を思ひたはれむ人なとがめそ(246)

月草に衣は摺らむ朝露に濡れての後はうつろひぬとも(247)

仁和の帝、親王におはしましける時、布留の滝

御覧ぜむとておはしましける道に、遍昭か母の

家に宿り給へりける時に、庭を秋の野に造りて

御物語のついでに詠みて奉りける 僧正遍昭

里は荒れて人は古りにし宿なれや庭も籬も秋の野らなる(248)

となっているから。「月草」詠の直前の246は、色とりどりの花が「紐を解いて=乱れ咲く」秋の野に遊ぶことを咎めてくれるな、とうたいますし、直後の248は、帝が僧正遍昭の母の家に宿泊されたことに対し、秋の野のように枯れ果てたこのような老いぼれの家によくおいでくださいました、という謙遜の意を込めています。どちらも、花や秋の野に人事的な意味を重ねていると見ることは容易です。

とはいえ、ここでやはりそれぞれの「目線」に注目するならば、それらは全て、「百花繚乱の秋の花の美しさ」や、「物寂しい秋の野を象った庭の様子」といった自然景の方に注がれていると考えられます(248は帝御一行に披露しているにも関わらず、帝を意識したような語が和歌中に見当たらない点に注意されたい)。これこそが、『古今集』がこれらの歌を「季節詠」であると認める所以ではないかと、私は思います。

「目線」の話について、まだ少し不明な部分が多いかもしれませんので、以下に『万葉集』の歌々を挙げましょう。これらを検証すると、より分かりやすくなるはずです。

a 月草のうつろひやすく思へかも我が思ふ人の言も告げ来ぬ(④坂上大嬢583)

b 月草に衣ぞ染むる君がため斑の衣摺らむと思ひて(⑦古歌集1255)

c 月草に衣色どり摺らめどもうつろふ色と言ふが苦しさ(⑦1339)

d 月草に衣は摺らむ朝露に濡れての後はうつろひぬとも(⑦1351)

e 朝露に咲きすさびたる月草の日くたつなへに消ぬべく思ほゆ(⑩2281)

f 朝咲き夕は消ぬる月草の消ぬべき恋も我はするかも(⑩2291)

g 月草の借れる命にある人をいかに知りてか後も逢はむと言ふ(⑪2756)

h うちひさす宮にはあれど月草のうつろふ心我が思はなくに(⑫3058)

i 百に千に人は言ふとも月草のうつろふ心我持ためやも(⑫3059)

これらの9例について、「目線」がどこにあるかを明示していくと、

a 我が思ふ人

b 君(がため)

c 恋人/月草

d 恋人/月草

e 自分

f 自分

g 借れる命にある人

h 我

i 我

となるでしょうか。a・h・iは「月草のうつろふ」と続き、ツユクサのように儚く変化する、という枕詞的な比喩表現になっています。gの「月草の借れる命」も類似の表現です。また、eとfは共に上の句が序詞として、下の句の人事的内容を導く《心物対応構造》であり、目線は「片恋の辛さにより、今にも消えてしまいそうな私」に集中しています。すると「衣を染める」ことを詠んだb・c・dが残りますが、このうちbは、「君がため」に衣を染めるというので、目線は「君」に注がれている。畢竟、「月草」を愛おしむ目線はc・dの二首に顕著に表れることになります。さらに、この二首を比べるならば、cは「うつろふ色」に苦しさを感じているのであり、その点「うつろひぬとも」染めよう、とうたうdは、いわば9首中「月草」愛が突き抜けていると認められます。

『古今集』撰者達が、上記の9首を全て知っていたか、『万葉集』を現在のような形で見ることができたかは、ここに答えることができません。ただ、「月草」を秋の景物として、季節の歌の題材として採り入れようとなった時、他の古歌を見渡しても、当該のd歌に勝るものは少なかったのではないかと推察されます。たとえ人事的な裏の文脈を取り除いても、「月草」を賞愛するまなざしが印象的なこの優しい歌が、当代の季節詠として相応しいと判断され、装いを変えてリサイクルされたのは、必然であったと思うのです。

季節詠の発明

実は、『古今集』にはもう一首、「月草」を詠んだ歌が存在します。

題知らず

いで人は言のみぞよき月草のうつし心は色異にして

「月草のうつし心」というように、『万葉集』以来の枕詞的な比喩表現が詠まれています。こちらは当然、恋歌として収められているものです。同じ「月草」を詠んでいても、一方は季節の歌、一方は恋歌と振り分けが行われているのです。

もっとも、『古今集』の季節詠が徹底的に人事を排して選ばれているものではないことは、上にも述べてきた通りです。「女郎花(おみなへし)」や「ほととぎす」の歌となれば、なおさら人事的な内容が重ねて詠まれるケースが多くなります。というか、先ほどの『万葉集』の例を見ても顕著なように、古来より、自然は人事と重ねて(=《心物対応構造》によって)詠まれてきたのです。なのに、『古今集』は、季節の歌と恋歌とを切り離して部立を作ってしまった。否、それだけなら、『万葉集』のように季節の部立に恋歌を混ぜることもできたはずですが、『古今集』はなんと、両者をある程度違いのあるものとして区別しようと努め、排列している。私は、この点こそが、『古今集』の挑戦であり、新しさであったのだと考えています。

その試みを支えたのは《自然賞愛表現》であり、件の「月草」詠は、撰者たちにとって自分達の挑戦に対し微笑みかけてくれるような作であったことでしょう。現にこの歌に学んだかのように、彼らに近い時代には、

桜色に衣は深く染めて着む花の散りなむ後の形見に(巻紀有友66)

寛平御時后宮歌合の歌

梅が香を袖に移して留めては春は過ぐとも形見ならまし(巻詠み人知らず46)

と、衣や袖に草花の色や香りを移すことが、その植物への愛情表現であり、「形見」として偲ぶよすがになるのだと詠む歌が看取されます。ここまで来ると、裏に人事的な(人を恋う、という意味での)文脈は読み取れず、作者のまなざしは専ら「桜」や「梅」に注がれることになります。卒無くうたっているように見えるこの《自然賞愛表現》の歌たちも、意外と発明までには様々な経緯を辿ったのかもしれず、そのヒントの一つとして、『万葉集』巻七の譬喩歌あたりが渋い仕事をしているかもしれない…、というのは、今回の歌の考察をしながら思い浮かんだことですが、詳しくはまた別稿に譲りたいと思います。

まとめ∶ツユクサが終わってしまった…

まとめは以下の通りです。

今回の話、さらっと書くつもりが、思わず長々と語ることになってしまいました(まとまらないのはいつものことですが)。自分にとって結構大事なことを言語化できたと嬉しい反面、そうこうしているうちに庭のツユクサがいつしか見当たらなくなってしまいました。暑い暑いと言いつつ、着実な季節の歩みを感じるこの頃です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?