朝ドラと大河ドラマから、気象業務の原点を考える

はじめに

「おかえりモネ」では、気象と水産業・船舶とのつながりがストーリーの中で描かれていますが、これらは気象サービスの原点でもあります。人類が天気図を書いて天気予報をはじめるきっかけはクリミア戦争のフランス軍艦の遭難事故でした。日本で気象観測をして天気図を書いて予報する、という業務が始まったのも暴風警報の発表のためであり、この暴風警報の主たる対象は船舶でした。初代、2代目の中央気象台長が、榎本軍のもと箱館戦争を戦い、そこで暴風被害を受けた元幕臣であったことは以前に書きました。大河ドラマで明治維新で郵便制度の開始などが描かれていますが、気象業務の原点に立ち帰ってみます。

天気図とは

天気図を描いたことありますか?私は、小学生の時はテストで時間が余ると答案用紙の裏紙に天気図を描いていました。中学生時代からNHKラジオ第2放送の気象通報を聞いて天気図を描くようになりました。東京学芸大学のホームページに天気図を描く入門ページがありますので、その資料を使って天気図の描き方をここでまとめておきます。以下の天気図関係資料はすべて”http://tenki.u-gakugei.ac.jp/”からの引用となります。

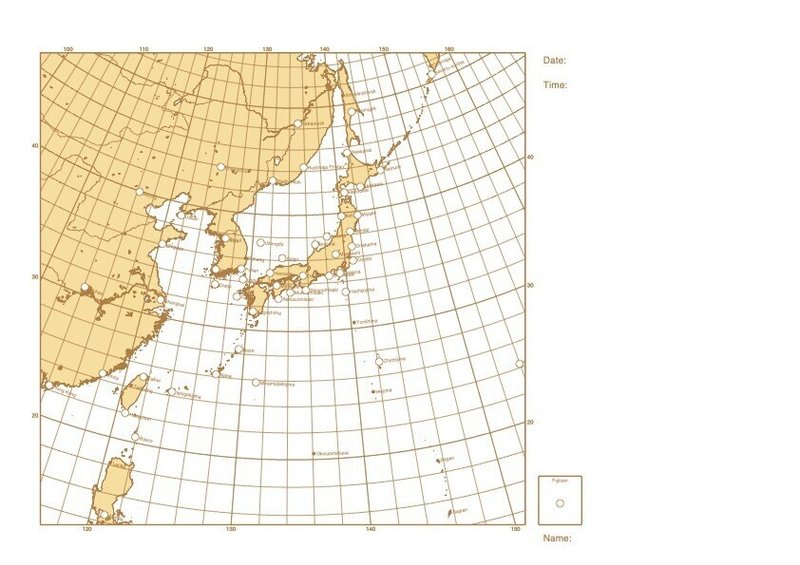

まず、天気図用紙を用意します。ここには、観測結果が伝えられる地点に白丸があります。

ラジオの気象通報では、各地点での観測結果が報じられます。たとえば、那覇では、東の風風力4 晴れ 1018hPa 29℃、鹿児島では、東の風風力3 快晴 1024hPa 28℃といった具合です。この観測結果を○の地点に記入していきます。

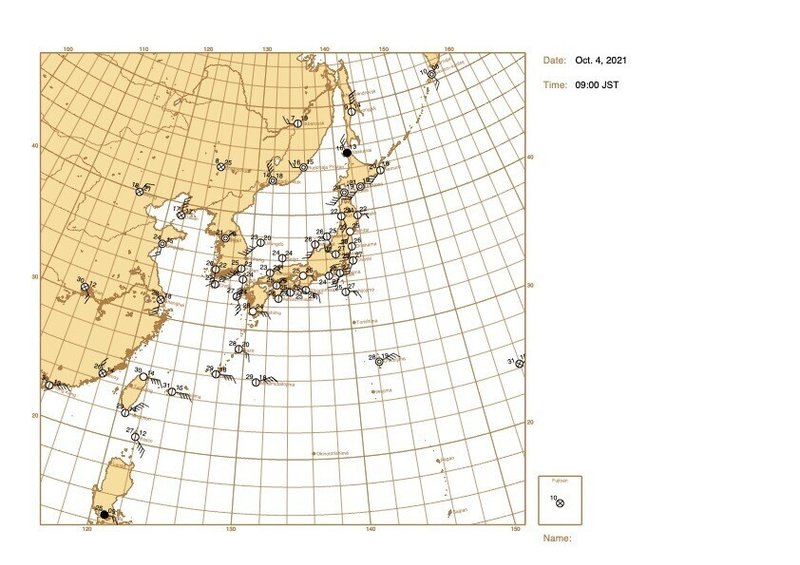

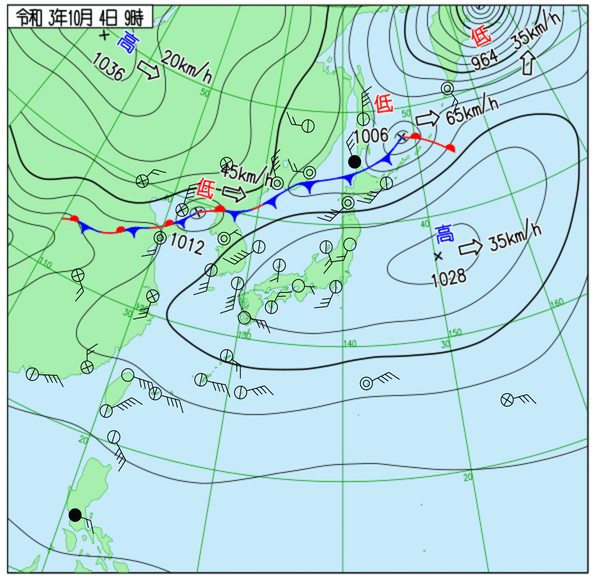

そうするとこんなプロット図が得られます。このプロット図を使って、同じ気圧の値、たとえば、1000hPaという気圧の地点を結ぶ曲線を描きます。この曲線を等圧線と呼びます。地点に記入されている気圧の観測値を使って機械的に結ぶわけでなく、前日の等圧線の状況、高気圧低気圧の移動の状況、気象学的な常識、といったものを踏まえて線を引きます。これはかなり熟練が必要な作業です。

天気図で低気圧や高気圧の位置、そしてその移動方向、速度などを知ることで、嵐をもたらす低気圧がいつ頃どこに行くのか、を予想し、低気圧に伴う暴風への警戒を呼びかける、というのが、クリミア戦争以来の天気予報の考え方です。

暴風警報の発表に向けて

このように天気図を描いて暴風警報を発表するためには、何が必要でしょうか。まず、天気図に必要なのは、各地点での観測ですね。そして、その観測結果を速やかに集める仕組みが必要です。さらに暴風警報を発表したら、それを利用者に速やかに伝える手段が必要です。こうした仕事を進めたのは、プロシア生まれのお雇い外国人のクニッピングでした。

彼が気象台に加わったころには、すでに長崎や新潟などに測候所が開設されていましたが、天気図を描くためには全国的な測候所の配置が必要であり、下関や浜松など8箇所の直轄測候所の設置を進言したとされます。彼自身、可能な限り現地を確認したということです。さらに観測法、単位を統一したり、観測時間を全国で合わせたり、データの形式を決める、そして何より当時発展途上であった電報で通報するという仕組みも必要です。当時から気象台には予算があまりなかったのか電報にかかる費用についての調整もありました。

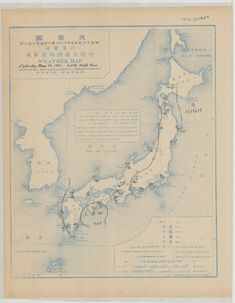

明治15年の1月にクニッピングが気象台に雇われたのですが、その翌年には天気図が日々作成されるようになり、5月26日には最初の暴風警報が発表されています。クニッピングが来てから、1年ちょっとで暴風警報の発表ができるようになった、というのはなかなかのスピード感だと思います。旧幕府の海軍にいた荒井郁之助(初代台長)、小林一知(第2代台長)も含め気象台の職員も相当頑張ったのではないでしょうか。下記が、初めて暴風警報を発表した時の天気図です。(気象庁HPより)

この天気図では、日本列島のみにしか観測がなく、これで暴風警報を出すのは相当大変だったろうと思います。その後、明治20年には、気象観測は地方の利益になるという理屈で、測候所は国から府県に移管されました。当時の気象台は内務省管轄であり府県への移譲は比較的容易であったこと、それに西南戦争に端を発する国の財政危機というのが背景にあったのかもしれません。その後、気象台は内務省から文部省に管轄が変わり、日本国の朝鮮半島、満州への進出により、半島、大陸にも測候所が次々と設立され、それが日露戦争での日本海海戦には鍵となる情報となりました。

こうした軍事作戦上の重要性もあったのでしょうが、一方では、県庁での測候所職員の待遇があまり良くないという現実的な課題もあり、第二次世界大戦を前にして、測候所は国の直轄に戻りました。また、気象台の管轄は文部省から運輸逓信省に変わり、それが戦後、運輸省を経て国土交通省管轄という現在に至っています。

伏木測候所と大正時代の悲劇

天気図による暴風警報の業務が始まった明治16年に初めて民間の手で開設された測候所が富山県の伏木測候所です。地元の海運業者が私費を投じて開設しましたが、直轄測候所の府県移管と同じ頃、富山県に移管され、その後、第二次大戦前には全国の測候所と同様に国の管轄に変わっています。

暴風警報は最初は中央気象台だけが出していましたが、明治の後期には地元測候所から出すようになっていました。観測だけしかやらない測候所では県で運営する意義がない、という背景があったのではないかと想像します。

これが仇になったのかもしれません。この測候所には悲しい歴史があり、大正10年の台風で暴風警報を出せずに、船舶等が多数遭難するなどで、この地元で400名の犠牲者が出て、その責任をとって測候所長が自ら命を断ちました。その経緯は下記記事に詳しいです。

https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1955/1955_07_0175.pdf

観測も予測技術も通信手段も限られていた当時の予測の難しさは今とは比べ物になりません。その中で、台風という大きなスケールの現象に対する暴風警報を測候所に任されたのはどうだったのか、というのもあります。

明治19年には千葉県銚子にやはり海運業者により銚子測候所が開設されました。ここでも度重なる海難事故に心を痛めた測候所長が大正11年に命を絶っています。大正10年、11年と続いたのは連鎖反応があったのかもしれませんし、ともに海運事業により設立された測候所であった、というプレッシャーがあったのかもしれません。大正年間は、大正3年の桜島の大正噴火もあり、大噴火の前の相次ぐ地震などがあったのに、情報提供が不十分であったことを、当時の鹿児島測候所は強く批判されています。火山噴火に対する知見もなく、避難判断をする立場でもない、そんな測候所だったのですが、辛い立場に立たされました。

大正時代は、大きな災害としては、なんといっても大正12年の関東大震災があり、風水害として大正6年の東京湾高潮災害もありました。これにスペイン風邪のパンデミックがありで、大正ロマンというイメージだけで捉えてはいけないのでしょうね。

一方、暴風警報が船舶向けを第一に設計されてきた歴史があり、ややひんぱんに暴風警報が発表されていたようです。それで、市民や学校が暴風警報を軽視して対策を取らなくなってしまった結果が、室戸台風での木造校舎倒壊で多くの犠牲者を出した背景になっていたのかもしれません。この件については、「感染症対策と防災における国民とのコミュニケーション」という小文も参考にしてください。

地方の気象台の役割

その後、観測技術、予測技術、通信技術の発展により、今は台風情報は当時よりも飛躍的に進歩しています。それに大きく貢献しているのは、気象衛星ひまわりであり、数値予報です。こうした技術的背景を踏まえつつ、また防災におけるシングルボイスの重要性という観点から、台風情報については、気象庁本庁の情報に基づいて地方も情報を出すという体制になっています。

中央集約と技術革新により気象予測の精度が上がってきた一方、利用側の立場からは、地域のさまざまな事情があり、それらを理解した上での気象リスクに関するコミュニケーションが必要、というのが、モネさんの地域に根ざした気象予報士の目指すところではないかと思います。実は、これが本当に地域の役に立つのであれば、地方気象台もまた昔のように県の組織に戻してもよいのではないか、と個人的にひっそりと思っています。

伏木測候所も他の測候所と同様、いまは無人化されて自動観測として継続する一方、地域の方々により文化財として建物は維持されています(写真、撮影筆者)。銚子測候所はその後銚子地方気象台となり、全国でも数少ない県庁所在地から遠く離れた千葉県の気象台となっています。実はどちらも観測の長い歴史があり、かつ周辺地域の都市化が進まなかったことから、地球温暖化のモニタリングとして使われる国内15地点に入っており、日本の温暖化を監視する観測が継続されています。

気象庁自体も、この数年で地方気象台の役割として、地域の防災拠点という軸足を重視した仕組みに変えてきており、気象台の職員だけできることには限りがあり、地域の気象予報士育成にも力を入れていて、来年度の予算要求にもそれが入っています。これから10年先、20年先の地域での気象サービスがどう変わっていくのか、私も先日プレス発表されたプロジェクトの中で貢献していきたいと考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?