ガイジンとして着物に出会う

とんでもないスピードで、モノと情報が目の前を通り過ぎていく。それらを、ひとつひとつ吟味する間もなく、せわしない日常が通り過ぎていく。今どうして、自分が着物ではなくて洋服を着ているのか、なんて今さら考えることはほぼ無い。

中学の頃は父の仕事の関係で米国に住んでいた。経緯は忘れたけれど、日本文化を紹介するという日があって、私は「茶道」を紹介することにした。母に着物(浴衣だったかもしれない)を着せてもらい、やったこともない茶道の真似事をして悦に入っていた。友達はすごいね!と褒めてくれたけれど、茶道も着物を着ることも、ただの真似事で、自分の中の日常ではないことは十分承知していた。ああ、私日本人なのに、これが日本の文化だよ!って紹介できるだけのこと、ほとんど知らないなあ。

そこから数年経ち、高校生になって、夏休みに日本の祖母の家で滞在することになった。何の予定も無い夏休み。何かビッグなことをしたいなあ、でも何がいいかなあ・・などと考えていて、唐突に思いついたのが「浴衣を縫う」ということだった。

本屋で買った「浴衣の着方と縫い方」の本を携えて、意気揚々と祖母の家に乗り込んだ。祖母は、孫がとんでもなく面倒なことをはじめた、とはじめはひっくり返っていたけれど、本には載っていない和裁のことを沢山しっていてつきっきりで教えてくれた。布を選ぶ時は「柄合わせ」のことを気にして伝えてくれた。私はミシンでばーっと縫って終わらせるつもりだったのに、手縫いじゃないとダメだと言い張ったのも祖母だった。でも一番難しいところは、ちょっと代わって縫ってくれた。丸一日朝から晩まで縫っていたら、目が疲れて、夜、布団に横たわったら勝手に涙が流れた。「うわーっ。涙がでるほど頑張った私凄すぎw」なんて呑気に喜んでいた。

袖がひとつ出来たとき、帰宅した祖父に、腕に通した袖を見せに駆け寄ったら、「えらいなーすごいなー大したもんやなあ」と褒めてくれた。

そんな一つ一つの宝物の瞬間と共に、私は自作の浴衣を手にしたのだ。

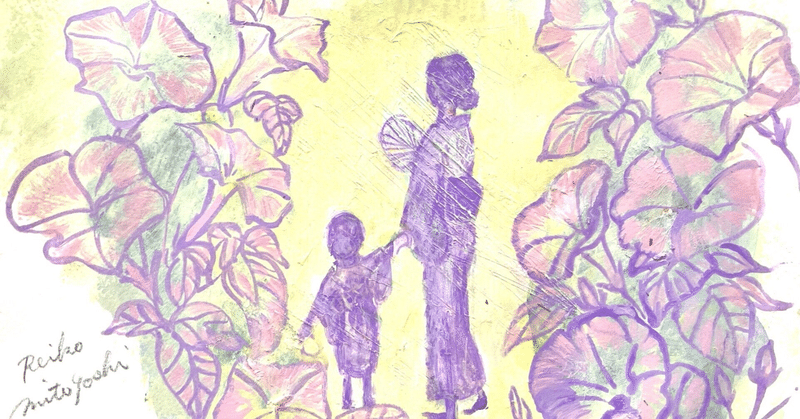

祖母はあたりまえにキモノの縫い方を知っていた。それは身体に染みこんだ日常の所作のひとつだった。私は浴衣を縫った時に、祖母のその所作の一部も垣間見ることができた。受け取ったというには、あまりに少ない体験かもしれないけれど、遠かったキモノの存在が身近な着物に変わった瞬間でもあった。つまり、私はガイジンのようにキモノを外から仮装かのように眺めていたけれど、自分で縫うことによって着物を、服の一種として認識できるようになった。

また中学校の時の話になるけれど、自分の誕生日のパーティで母が、友達ひとりひとりに、順に浴衣を着せて写真を撮ってくれた。みんな可愛かったけれど、私が一番似合うと思った。着物は西洋人特有のすらっとした足も細いウェストも隠してしまうからだろうか、何だかバランスが合わないのだ。着物は日本人体型に合わせて作られているから日本人の体型のまま引き立ててくれた。ロングドレスを着た西洋の人の美しさといったらないし、そちらも憧れるけれど。ロングドレスに並んでも遜色ない着物という文化があることがちょっと誇らしかった。

そんな訳で、私は着物が好きになった。

でも、なかなか浴衣の先には進めなかった。成人式。結婚式。それだけ。着物を着ようと思ったら、着付け教室や茶道や華道でも習わないと行けないのだろうか??着物ともっと仲良くなる話はまたいつか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?