産業用大麻の歴史と近代日本について

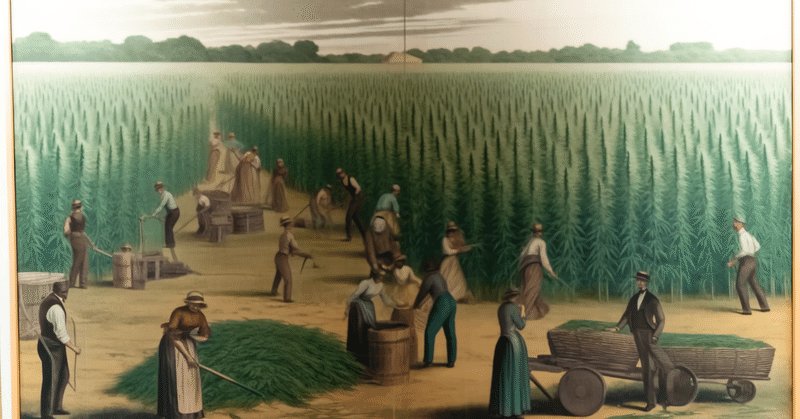

第1章:世界における産業用ヘンプの歴史

第2章:産業用ヘンプを取り巻く現代の社会問題

産業用ヘンプは、その多用途性と環境への低負荷から注目を集めていますが、同時に多くの課題も抱えています。これには法的な制限、市場の変動性、農業技術の進展という三つの主要な側面が含まれます。これらの課題は、産業用ヘンプが持つ潜在能力を活かし、社会におけるその地位を確固たるものにするために解決が求められています。

1.法的な制限

産業用ヘンプは、しばしば嗜好用の大麻と混同されがちです。その結果、多くの国では厳しい規制の対象となっており、栽培、加工、販売が法律によって制約されています。例えば、THC(テトラヒドロカンナビノール)含有量が極めて低いにも関わらず、多くの地域での栽培が禁止されているケースがあります。これは、産業用ヘンプの可能性を大幅に制限する要因となっています。法的枠組みの明確化と合理的な規制が求められる中で、政策立案者は科学的根拠に基づいた規制緩和を進める必要があります。

2.市場の変動性

産業用ヘンプ市場はまだ新しく、成長途中の段階にあるため、価格の変動が激しく、投資家や農家にとっては高リスクとなっています。特に、新しい市場が開かれる際の需給の不均衡が価格を不安定にしており、これが産業の成長を妨げる要因となっています。安定した市場を作るためには、生産量の予測、品質の標準化、供給チェーンの強化が重要です。また、消費者の認識向上と市場需要の創出にも力を入れる必要があります。

3.農業技術の向上

産業用ヘンプの栽培には、効率的な栽培方法や加工技術が必要です。現在、ヘンプの栽培は他の商業作物と比べて技術的に遅れを取っており、収穫量の増加や品質の向上が課題となっています。遺伝子の改良、栽培技術の革新、収穫後の加工技術の改善が求められています。これには、研究開発への投資増加とともに、実用的な栽培モデルの普及が効果的です。

4.社会的認識の変化

産業用ヘンプの社会的認識を改善することもまた、この産業の発展には不可欠です。多くの人々がヘンプを薬物と同一視しているため、教育と情報提供を通じて、その実際の利用価値と環境への利益を広く伝える必要があります。具体的には、ヘンプが持続可能な農業の一環としてどのように役立つか、また、製紙、衣料、バイオプラスチックなど、様々な産業での利用方法を広めることが重要です。

産業用ヘンプはその環境への低負荷な栽培方法と、幅広い用途で持続可能な未来への貢献が期待されています。しかし、これを実現するためには、上記の課題を克服し、全体的な産業環境を改善することが急務となっています。法的な制限は特に、ヘンプが過去に麻薬と関連付けられたことに起因しますが、科学的研究と政策の進展により、産業用ヘンプの利点が再評価されつつあります。市場の変動性は、供給と需要の不確実性が原因で、生産者にとっては大きなリスクをもたらします。また、農業技術や加工技術の進歩は、ヘンプ産業の持続可能性と効率を高めるために重要です。これらの社会的、技術的な課題を解決することが、産業用ヘンプが持つ多くの可能性を実現する鍵となるでしょう。これにより、環境に優しい代替品としてのヘンプの利用が促進され、新たな市場が開拓される可能性があります。

第3章:日本における産業用ヘンプの歴史と現状

日本における産業用ヘンプの歴史は非常に古く、古代から宗教儀式や日用品の素材として重要な役割を果たしてきました。しかし、現代ではその文化的な重要性とは裏腹に、厳格な規制によってその栽培や産業利用は大きく制限されています。この解説では、日本における産業用ヘンプの歴史的背景と現状、さらには長野県や栃木県鹿沼市での小規模ながら献身的な取り組みについて詳しく見ていきます。

1.歴史的背景

日本では、古代からヘンプは衣服、紙、縄などの素材として広く利用されてきました。特に神道においては、神聖な儀式で使用される注連縄(しめなわ)などに使われることから、その文化的な価値は計り知れないものがあります。また、江戸時代にはその栽培が奨励され、全国的に広がりを見せていました。

2.現代における規制

しかし、第二次世界大戦後の1948年、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による大麻取締法の制定によって、ヘンプの栽培は厳しく制限されることとなりました。この法律は、嗜好用の大麻と産業用ヘンプを区別せず、THC含有率の低い産業用ヘンプも栽培が制限される対象となりました。これにより、長い歴史を持つヘンプ文化が忘れ去られつつあり、現代の産業界でもその利用が十分に活かされていないのが現状です。

3.地域での取り組み

このような中、長野県や栃木県鹿沼市では、ヘンプの伝統を継承しようとする小規模ながら献身的な取り組みが行われています。これらの地域では、文化財や伝統工芸品としてのヘンプ製品を製造・販売することで、少しずつではありますがヘンプの文化的価値を再認識し、保存しようとしています。例えば、神社で使われる神具や伝統的な衣服の素材として、地元で栽培されたヘンプが利用されています。

4.今後の展望

産業用ヘンプの潜在的な利益を考えると、法的な規制の見直しや市場の拡大が急務とされています。また、環境に優しい作物としての側面を活かし、持続可能な素材としての需要も高まっています。これには、文化的な価値だけでなく、経済的な価値をも日本社会に広く認識してもらうことが重要です。総じて、日本における産業用ヘンプの現状は多くの課題を抱えているものの、その文化的及び経済的可能性は計り知れないものがあります。今後、法的な制約の緩和や、文化的伝統の継承といった観点から、その潜在能力が最大限に活かされることが期待されています。

第4章:GHQと日本の麻薬取締法

第二次世界大戦後、日本は連合国総司令部(GHQ)の占領下に置かれ、多くの政策が連合国によって導入されました。特に、日本の大麻に関する法律は大きな変革を遂げ、産業用ヘンプを含む大麻の取り扱いに厳格な規制が設けられました。この変化は、日本国内でのヘンプ農業セクターに大きな影響を与え、長期にわたる制約の原因となりました。この解説では、GHQによる規制導入の背景、その法律が日本のヘンプ産業に与えた影響、そして今後の法改正の可能性について詳しく見ていきます。

1.GHQの政策背景

GHQは、日本の社会秩序を再構築する一環として、麻薬の乱用を防ぐ目的で1948年に「大麻取締法」を導入しました。この法律は、嗜好目的での大麻使用を根絶することを主目的としており、産業用ヘンプもその対象に含まれてしまいました。GHQのこの取り組みは、当時国際的に高まっていた麻薬に対する厳しい視線を反映したものであり、米国自身も国内で同様の法律を導入していた背景があります。

2.日本のヘンプ産業への影響

この法律の導入により、日本のヘンプ農家は大麻栽培の許可を政府から得るために多くの制約を受けることとなりました。許可の基準は非常に厳格であり、実質的に多くの農家が栽培を断念せざるを得なくなりました。また、ヘンプを用いた産業、例えば繊維や紙の製造も大きな打撃を受け、それに伴い関連する伝統工芸も衰退の一途を辿ることとなりました。これにより、かつて豊かだった日本のヘンプ文化は大きく後退しました。

3.法改正の動きと今後の展望

最近では、ヘンプの持続可能な生産と環境への低負荷な特性が評価され、産業用ヘンプの再評価が進んでいます。国内外でヘンプ製品の市場が拡大する中、日本国内でも法律の見直しに向けた動きが出始めています。特に、環境問題への対応として、再生可能なリソースとしてのヘンプの利用を法的に支援することが検討されています。

また、国際的なヘンプ市場の成長に伴い、日本でも栽培許可の基準緩和や、ヘンプ産業の育成を目指す声が高まっています。これにより、伝統的なヘンプ文化の保存及び現代的な産業への適用が期待されています。

GHQによる占領政策から導入された大麻取締法は、長期にわたり日本のヘンプ産業に大きな影響を与えましたが、現代の視点からその法律の見直しが進められることで、新たな産業発展のチャンスが生まれています。この法改正がヘンプ産業の未来にどのような影響を与えるのか、その動向から目が離せません。

第5章:日本における産業用ヘンプ農業の衰退

日本における産業用ヘンプ農業の衰退は、複数の要因によって引き起こされました。具体的には、厳しい規制、外国からの安価な輸入品による経済的圧力、そして農業の焦点の変化が主な原因です。

まず、規制上の課題について考えてみると、戦後の日本は麻薬取締法を制定し、カンナビスの栽培に厳しい制限を設けました。この法律は産業用ヘンプを含むすべてのカンナビス株の栽培を厳しく制限し、栽培には政府の許可が必要とされます。これにより、多くの農家がヘンプ栽培から撤退を余儀なくされ、その結果、国内でのヘンプ生産量が大幅に減少しました。

次に、経済的圧力についてですが、国際市場におけるヘンプ製品の価格競争が激化し、特に中国などからの安価な輸入品が市場を席巻しました。これにより、国内で生産されるヘンプ製品は価格競争力を失い、多くの生産者が採算が取れなくなったのです。この経済的圧力は、日本のヘンプ産業にとって大きな打撃となり、さらに産業の衰退を加速させる要因となりました。

さらに、日本の農業全体の焦点が伝統的な作物からより収益性の高い作物へとシフトする中で、ヘンプのような作物は優先度が低くなりました。特に都市部やその周辺地域では、宅地化や工業化が進み、農業用地自体が減少しています。加えて、若者の農業離れも顕著で、農業従事者の高齢化と共に新たな作物への転換が進む中、ヘンプ栽培の知識と技術が失われつつあります。

これらの要因により、日本の産業用ヘンプ農業は大きく衰退しました。しかし、最近ではヘンプの環境保全性や持続可能な資源としての可能性に対する関心が高まり、一部で栽培の再開や研究が進んでいます。再生可能エネルギー源やエコ素材としての利用が見込まれており、これからの産業用ヘンプがどのように発展していくかが注目されています。日本におけるヘンプ産業の未来は、規制の緩和や新しい市場の開拓、そして次世代農業者によるイノベーションが鍵を握っていると言えるでしょう。

第6章:産業用ヘンプに対する日本政府の対応

産業用ヘンプに対する日本政府の対応は、経済的、法的、社会的な要因を踏まえて進化してきました。日本は長い間、カンナビスに対して厳しい法的規制を持っていましたが、最近になって産業用ヘンプの可能性について再考する動きが見られます。

法的な観点から見ると、日本では1948年に麻薬取締法が制定され、カンナビスの栽培、所持、使用を厳しく禁じました。この法律は、規制対象として娯楽用のマリファナだけでなく、産業用ヘンプも含まれていました。その結果、ヘンプ産業は大きく衰退し、国内での栽培は特別な許可が必要な状況になりました。しかしながら、環境への意識の高まりや、持続可能な資源としてのヘンプの価値が見直されつつある中で、法改正に向けた議論が始まっています。

経済的には、グローバルなヘンプ市場が拡大している中で、日本もこれからのバイオエコノミーにおいて重要な位置を占める可能性があるという認識が高まっています。産業用ヘンプは、テキスタイル、建築材料、バイオプラスチック、健康食品など多岐にわたる産業での利用が期待されており、これにより新たな雇用創出や地域経済の活性化が見込まれます。これに伴い、政府は研究支援や栽培技術の開発、さらには国際競争力を考慮した産業戦略を検討する必要があるとされています。

社会的な側面では、公衆のカンナビスに対する認識の変化も政府の対応に影響を与えています。特に若年層を中心に、環境問題への関心が高まる中で、自然由来の持続可能な資源としてヘンプが評価され始めています。さらに、医療用や嗜好用カンナビスの合法化が進む国際的な流れを受け、産業用ヘンプとそれを取り巻く規制についても柔軟な対応が求められています。

このように、日本政府は産業用ヘンプに対して徐々に対応を見直し、経済的な機会を捉えつつ法的な枠組みを更新し、社会的な認識改革を促進しています。これからも持続可能な社会の構築と産業の未来を見据えた政策が求められるでしょう。

第7章:産業用ヘンプを活用した商業活動(世界および日本)

産業用ヘンプは、その環境に優しい特性と多用途性から、世界中の多岐にわたる商業活動で利用されています。特にテキスタイル、建築、ウェルネス業界での応用が進んでおり、CBD(カンナビジオール)製品を含む健康関連市場でもその需要が高まっています。一方、日本ではヘンプの商業利用が限定的ながらも、伝統工芸品や健康製品への潜在的な成長が期待されています。

テキスタイル産業においては、ヘンプはその耐久性と環境負荷の低さから非常に価値のある素材とされています。ヘンプ繊維は強度が高く、肌に優しいため、衣料品や家庭用品などに広く利用されています。また、ヘンプは成長が早く、農薬や肥料をほとんど必要としないため、綿花などの他の天然繊維と比べて環境への影響が少ないとされています。これにより、サステイナブルなファッションの素材として、多くのデザイナーに選ばれています。

建築分野では、ヘンプを使った断熱材や建築ブロックが開発されています。これらの材料は、エネルギー効率が高く、炭素排出量の削減に寄与するため、エコフレンドリーな建築物の構築に貢献しています。特に、ヘンプの茎から作られる「ヘンプクリート」は、その調湿性や耐火性に優れ、持続可能な建築材料として注目されています。

ウェルネス産業においては、ヘンプ由来のCBD製品が急速に普及しています。CBDは不安軽減、痛みの管理、睡眠改善など、多くの健康効果が報告されており、オイル、クリーム、サプリメントといった形で消費者に提供されています。これらの製品は特にストレスが多い現代社会において、自然な健康ソリューションとして受け入れられています。

日本におけるヘンプの商業活動はまだ発展途上ですが、伝統工芸品での利用が見られます。例えば、縄や和紙、さらには神社の注連縄など、伝統的な文化資産の保存に利用されている例もあります。また、健康志向の高まりとともに、ヘンプ製の健康食品や美容製品への関心も徐々に高まっており、これからの市場拡大が期待されています。

産業用ヘンプのこれらの用途は、持続可能な資源としてのその可能性を示しており、世界および日本においても、今後更なる発展が見込まれます。環境保全と経済活動のバランスを考慮した政策と技術革新により、ヘンプは新たな産業革命のキープレイヤーとなる可能性を秘めています。

第8章:日本におけるヘンプ支持の活動家と農家

日本におけるヘンプ支持の活動は、規制改革を推進し、ヘンプの農業的および経済的利益を広めようとする一小グループの活動家と農家によって支えられています。このグループは、産業用ヘンプの潜在力を最大限に活用し、日本におけるその地位を向上させるために尽力しています。

これらの活動家と農家は、ヘンプが持つ環境上の利点や持続可能な農業における役割を強調しています。ヘンプは非常に少ない水で育ち、農薬や化学肥料の使用をほとんど必要とせず、土壌の健康を改善することができるため、環境に優しい作物として注目されています。また、ヘンプの茎や種子からは、食品、化粧品、建材、バイオ燃料など、さまざまな製品が生産されており、これによって新たな経済的機会が生まれています。

しかし、日本の現行法では、ヘンプ栽培には多くの制限があります。麻薬取締法により、ヘンプ栽培は厳しく規制されており、栽培を希望する農家は特別な許可を取得する必要があります。この許可プロセスは複雑であり、多くの場合、官僚的な障壁が新たな参入者の道を阻んでいます。これが、ヘンプ産業の成長を妨げる大きな要因となっています。

ヘンプ支持の活動家たちは、これらの規制の緩和を求めるキャンペーンを展開しており、政策立案者や一般公衆に対して教育活動を行っています。彼らは、ヘンプが日本の農業にもたらす利益を証明するために、科学的研究や事例研究を用いて議論を補強しています。また、地域社会でのワークショップやセミナーを開催し、ヘンプの多用途性と環境保全への貢献についての認識を深める努力をしています。

さらに、国際的な動向を示すことで、日本国内の規制緩和の必要性を訴えています。アメリカやカナダなど、ヘンプの商業栽培が法律で認められている国々では、ヘンプ産業が急速に成長しており、多くの成功事例が報告されています。これらの事例を引用することで、日本でも同様の可能性があることを強調し、政策変更への支持を集めようとしています。

日本におけるヘンプ支持の活動家と農家の取り組みは、規制の壁に直面しながらも、ヘンプの潜在的な利益を実現しようとする重要な動きです。彼らの努力が実を結び、産業用ヘンプが持続可能な農業と環境保全のための有力な選択肢として認識されるようになれば、日本のヘンプ産業に新たな道が開かれるかもしれません。

第9章:日本における産業用ヘンプの将来展望

日本における産業用ヘンプの将来展望は、様々な潜在的な成長分野を含んでいます。これには、新しい商業市場への拡大、世界的なトレンドと技術の活用、そして日本文化におけるヘンプの歴史的な用途の再考が含まれます。これらの要素は、日本におけるヘンプ産業の再興と持続的な成長に重要な役割を果たす可能性があります。

まず、新しい商業市場への拡大について考えると、日本国内外でのヘンプ製品の需要は増加しており、特に環境に優しい製品に対する消費者の関心が高まっています。ヘンプは再生可能資源であり、生分解性プラスチック、持続可能なテキスタイル、健康食品、自然派化粧品など、多岐にわたる製品で利用することができます。これらの分野での製品開発は、新たなビジネスチャンスを生み出し、経済的利益をもたらす可能性があります。

次に、世界的なトレンドと最新技術の活用は、日本のヘンプ産業にとって重要な推進力です。世界中でヘンプの栽培方法や加工技術が進化しており、これらの革新を取り入れることで、生産効率の向上や製品品質の改善が期待されます。また、国際的なネットワークを通じての知識共有や協力は、日本がグローバル市場で競争力を持つための鍵となります。

さらに、日本文化におけるヘンプの歴史的な用途の再考も、新たな市場を開拓する機会を提供します。古来から縄や和紙、衣類などに利用されてきたヘンプは、日本の伝統文化と深いつながりを持っています。この伝統的な素材を現代的なデザインや技術と融合させることで、文化遺産を活かしたユニークな製品が生まれるかもしれません。例えば、伝統的な技法を用いたヘンプ製のアート作品や、モダンなインテリア素材としての応用などが考えられます。

これらの成長分野を最大限に活用するためには、政府の支援と規制の見直し、教育および啓発活動の強化が必要です。産業用ヘンプに関する正確な情報の提供と、その環境的および経済的利益に対する理解を深めることが、産業の健全な成長を支える基盤となります。

総じて、日本における産業用ヘンプの将来は明るく、多くの可能性を秘めています。これらの機会を活かし、持続可能で革新的な産業としての地位を築くことが、今後の大きな課題となるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?