因縁の対決:ジョルジョ・デ・キリコvs.アンドレ・ブルトン【アートのさんぽ】#06 ジョルジョ・デ・キリコ

イタリアのジョルジョ・デ・キリコ(1888-1978)は、その独特のスタイルでパブロ・ピカソやサルバドール・ダリとともに20世紀最高の画家と称されたが、毒舌家だったゆえに毀誉褒貶も多かった。

デ・キリコは、自らのスタイルを形而上絵画と呼んだが、シュルレアリスムと誤解されることが多く、彼自身も生涯悩まされた。

ここでは、デ・キリコとアンドレ・ブルトン(1896-1966)ないしシュルレアリスム勢力との歴史的に重要な諍いの話をしたい。

デ・キリコとアンドレ・ブルトン

デ・キリコが1978年11月20日、その90年の生涯を閉じたとき、美術雑誌『美術手帖』(1979年2月号)は追悼特集を組み、次のような文章で紹介した。

神秘的な光、人気のないルネサンス風建物、不吉な立像、オブジェの謎めく併置―キリコの夢は、フロイト流の解釈を喚起するに十分であろう。それらは、消滅寸前の古典文化を負うイタリアの、産業的立ち遅れを象徴するイメージでもあろう。

この文章は、日本におけるデ・キリコの標準的な認識であったと思われる。

ここにさまざまな誤解が含まれているが、特に気になるのは「フロイト流の解釈」という箇所である。この「フロイト流の解釈」というのは、言い換えれば「アンドレ・ブルトンによるフロイト流の解釈」というこということで、デ・キリコが最も嫌ったシュルレアリスム流の解釈のことである。

ブルトンとは、シュルレアリスムの創始者とされたフランスの詩人で、『シュルレアリスム宣言』の著作等で知られる。

ブルトンは、シュルレアリスムについて、「フロイトの夢の心理学に特殊な付与を」したものだとした。「フロイトのなかの臨床研究に基礎づけられた、無意識生活の解明にかんするすべてのものに、特殊な重要性を付与したのである」(アンドレ・ブルトン『シュルレアリスム簡約辞典』)と述べている。

ブルトンは、フロイトが発見した夢に表れる無意識の重要性に注目し、それを文学に応用した。その手法を自動記述(オートマティズム)と称した。

自動記述とは、理性を介在させずにランダムに綴っていく記述方式で、無意識下に抑圧されている精神を解放する手法である。思い浮かぶイメージを脈絡なく次々と言葉にして書いていく詩作法である。

そのブルトンがシュルレアリスム的なイメージの源泉としたのが、デ・キリコの1910年代(1918年まで)の絵画であった。ブルトンは、デ・キリコの作品をシュルレアリスムの文脈のなかでフロイト流に解釈し、位置づけようとした。デ・キリコを非常に狭い解釈のなかに押し込めたのである。

それが大きな誤解の始まりであった。

誤解の始まり

デ・キリコは、ブルトンらにより1918年までの作品がシュルレアリスムの範疇に恣意的に入れられてしまったことに対して憤慨した。

シュルレアリストたちは、かくして私の絵を独占し、私の絵に勝手にシュルレアリスム絵画の名を冠せ、広告や新聞雑誌の力を借り、さらに巧妙に仕組んだぺてんによって、彼らより以前に画商たちがヴァン・ゴッホ、ドゥアニエ、ルソー〔アンリ・ルソー〕、モジリアニ(「モジ」というべきであろうか)などの場合に行ったことのくりかえし、要するに、はっきりいえば、私の絵を法外な値で売りつけて、大もうけしようという計画を推し進めようとした。(デ・キリコ『キリコ回想録』)

実際のところブルトンは、デ・キリコの作品を何点も所蔵し、売買もしていた。このシュルレアリスム運動の商業的側面においても、デ・キリコの有用な特徴だけがシュルレアリスムに取り込まれ、他の部分が切り捨てられていくことによって、デ・キリコの誤解が増長させられたである。つまり、1910年代の作品だけが評価され、1918年以降の作品が堕落したものとの誤解を流布させたのである。

ブルトンの解釈

ここでブルトンの書斎の写真に注目したい。彼の背後の

壁に飾られたデ・キリコの作品が目を引くであろう。これが、ブルトンにとって重要な作品《子供の脳》であった。

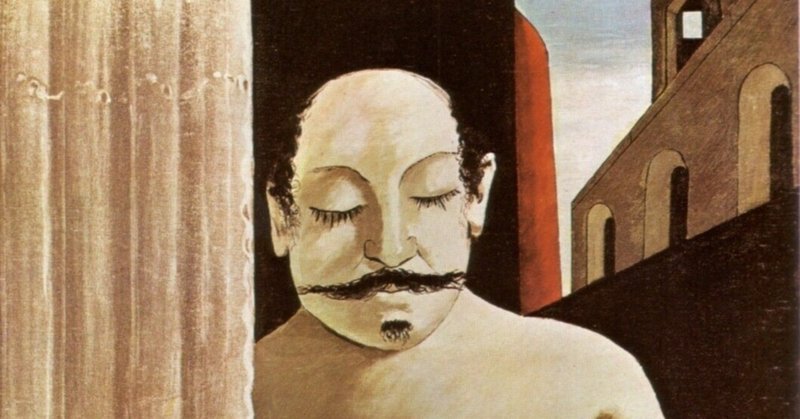

この《子供の脳》(1914年)は、現在ストックホルム近代美術館に所蔵されている油彩画で、かつてパリのポール・ギョーム画廊に飾られ、その後にブルトンの所蔵となっていた作品である。

出品歴を見ると、1920年12月から翌年1月にかけてジェノヴァで開催された「近代美術国際展」、1928年2月にパリのシュルレアリスト画廊における「ジョルジョ・デ・キリコ旧作展」(ルイ・アラゴン企画)、および1934年のブリュッセルにおける「ミノトール展」などシュルレアリスム関連の展覧会に出品されていることがわかる。

作品に注目すると、その画面中央に、口髭をはやし、眼を閉じて黙想する裸の人物がいる。人物の前のテーブルにはシオリをはさんだ1冊の本が置かれ、さらにその手前に、左画面3分の1を占めるカーテンが描かれている。また、画面の右上には窓があり、そこから柱廊のある建物と赤い塔が見えている。

ブルトンの記録にも、この作品がデ・キリコの第1次パリ時代(1911‐1914年)に描かれ、パリのボエティエ通59番にあったポール・ギョーム画廊の店頭に飾られていたことが明らかにされている。

ブルトンは、この作品との運命的な出会いについて次のように述べる。

この絵をボエティエ通りのショーウィンドーのなかに垣間見るや、抗しがたい力が私をバスから降ろしてしまい、引き返してじっくりと見たのだった。(アンドレ・ブルトン「地の光」『ユリイカ』1991年12月号)

通りがかりの画廊のウィンドーにそれを見つけ、その不思議な魅力に心を奪われたというのである。それが1916年のことであった。

ついに《子供の脳》を手に入れたブルトンは、その作品をテーマにして詩を書くことになる。

1923年の「五つの夢 ―ジョルジョ・デ・キリコに」である。

…この夢の続きで精霊の役割を演じている或る人物が私を出迎えにやって来て、階段の方へと私を案内してゆく。2人で降りてゆくその階段はたいそう長い。

この人物には以前会ったことがある。あちこち奔走して私に職を世話してくれた男なのだ。

階段の横の壁に奇妙な浮き彫が施してあるのに気づき、近寄ってしげしげと眺めずにはいられなくなるのだが、その間案内人は私に言葉をかけてくれない。

それは石膏細工で、もっと正確に言えば、物凄く盛り上がった口髭を型取った複製である。

その中には、ボードレールや、ジェルマン・ヌーヴォーや、バルベ・ドールヴィイらの口髭も混ざっている。

最後の段のところで精霊は私を置き去りにする、そして、私はいつの間にか3つの部分に分かれた広いホールのようなところにいる。

最初の広間は他の2つよりもずっと小さく、どこにあるとも知れぬ採光窓から陽が射しているだけで、1人の若い男がテーブルに向かって坐り、詩作をしている。彼の周りには、テーブルの上にも床の上にも極度に汚い大量の原稿が散乱している。(アンドレ・ブルトン「地の光」『ユリイカ』1991年12月号)

このブルトンの文章から考えると、作品の人物は採光窓のある地下室で構想を練っている若い詩人ということになる。テーブルの本は、大量の原稿と同義であるとすれば、若い詩人の著作ということになる。つまりこの詩人は、ブルトン自身を投影した姿と解釈できるのである。眼を閉じて黙想していることが、詩作であり、夢の状態にある、というわけである。

シュルレアリスムにとって、夢というのは重要な概念である。

ブルトンがシュルレアリスム運動の雑誌『シュルレアリスム革命』を創刊したときにも、その第1号に夢の特集を組んだほどであった。

デ・キリコの「夢」

その『シュルレアリスム革命』創刊号には、《子供の脳》における人物と密接に結びつくものと考えられる内容のデ・キリコの「夢」という文章も掲載されていた。

私は、疑い深いが非常に優しい目つきの男と格闘しているがどうにもならない。私が彼をつかまえるたびに、彼は両腕をひろげて静かに身をもぎはなす。その腕は信じがたい強さ。測り知れぬ力をそなえており、不可抗力のテコ、万能の機械、ひろがる造船所から浮かぶ要塞の全体を、氷河期以前の哺乳類のように重い砲塔ごと持ち上げる巨大なクレーンのようだ。……私が夢の中で見たのは私の父である。しかし、わたしが彼を見るとき、私の幼いときに生きていたように見ることはまったくない。(Giorgio de Chirico, “Rêves”, La Révolution surréaliste)

この文章は、直接的に《子供の脳》の口髭をはやし、眼を閉じて黙想する裸の人物について言及したものではないが、石の彫刻のような頑強な体つきのイメージと、「腕は信じがたい強さ」で「巨大なクレーン」のような力強さのイメージが容易に結びついてくる。この文章が契機となって、画面の人物がデ・キリコの父親であるという説が、定説化されることになる。

ソービーの解釈

さらに、ニューヨーク近代美術館で「デ・キリコ展」(1955年)を企画したジェームス・スロール・ソービーは、その展覧会図録のなかで、父親説をもとにした解釈を示した。しかもその解釈は、その後のデ・キリコ解釈の基準になり、決定的なものとなっていった。

《子供の脳》はデ・キリコの初期作品のもっとも執念深いイメージのひとつである。それは通常、子供時代における親の権威の恐怖からくる作家の父親の肖像として受けとめられている。青白い気弱さと真黒な口髭、まつ毛、髪の強烈な男らしさにおいてその人物は恐ろしいほどである。…後年のマネキンの姿を予感させるパン生地状の長い腕の四角いトルソが、前の青いテーブルを圧している。テーブルには深紅色のシオリをとじ込んだ黄土色の本がある。直接的な原典からの補足的証拠がない図像学の精神分析的解釈の欠点がどうであれ、本とシオリが父親の欲望と母の黙従を象徴しているという広く支持されている理論を、この場合、私たちは受け入れなければならないだろう。この理論は、トルソに対するシオリの位置関係によって裏付けられている。絵全体がフロイト流の不快に満ちている。

《子供の脳》の背景は共鳴する黒で描かれている。これが、明るい赤の煙突(本のシオリの男根崇拝の反映)、グレーの建物、青い空がみえる高く開かれた窓を右に支えている。左側には重いカーテンがある。これは人物の裸の肌の調子と似た関係にある。構成上の機能からまったく離れると、そのカーテンは、それがヒステリーへと堕落する以前の、デ・キリコの絵画的な一貫性の芸術的限界に感情的インパクトを抑制する彼の才能を証明している。(James Thrall Soby, "Giorgio de Chirico", The Museum of Modern Art, New York, 1955)

ソービーは、ブルトンの描く夢想する詩人のイメージをさらに進め、徹底してフロイト流の解釈をしていった。つまり、男の子は、母親に対して特別な愛情をもち独り占めしたいと思うが、母親を服従させる父親に対して強い反抗心をもつというエディプス・コンプレックスの典型的図像として解釈したのである。中央に描かれる口髭の強烈に男らしい人物は、父親の肖像であるとし、目の前の本とシオリは、母親の父親に対する服従関係を象徴し、背景の赤い煙突は父親の雄々しい男根を象徴するというのである。フロイトは精神分析の中心的な概念としてリビドー(性衝動)をあげ、人間の様々な欲望の源泉としたが、ソービーはそのようなフロイト流の解釈の典型的な作品として《子供の脳》を位置づけたのである。

ファジョーロの解釈

このような解釈に対して、イタリアの美術評論家マウリッツィオ・ファジョーロ・デラルコは、デ・キリコの全体像を通観したうえで、次のように冷静な分析をする。

眼を閉じた画面の人物は、デ・キリコ風の解釈では父親に結びつき、精神分析的な明白さに近い。実際、1924年の絵画《哲学者》、1915年のフェラーラの素描《予言者》、1917年の素描《帰還》、1918年の絵画《哲学詩人》と対照してみると、カーテン(心理的には、ひとつの柱を連想する)に半ば隠れた人物は、神託であり、「形而上学」の鍵となるモチーフのひとつである。また、(ティレシアスのような)盲目の神託は(ホメロスのような)詩人であり、啓示の時の芸術家に等しく、それは過去の記憶が「未来の記憶」と混ざるときであり、つまり夢想家が予言者に変わるときである。このデ・キリコの絵画は、初期のシュルレアリスムの画家たちに大きな意義をもつことになる。たとえば、マックス・エルンストはほとんど盗用に近い。(Maurizio Fagiolo dell'Arco, L'opera completa di De Chirico 1908-1924,)

ファジョーロは、まずこの作品がシュルレアリストたちに与えた影響の大きさを述べ、その精神分析的な側面も認めるが、画面の人物が父親であると同時に、夢想家であり、芸術家であり、詩人であり、哲学者であり、そして何よりも神託を受ける予言者であるとした。

つまり、エディプス・コンプレックスの典型的図像というフロイト流の解釈をあっさり退けつつ、「啓示」を受ける時の予言者の像であり、それを支える絵画空間であるとした。

それは、ファジョーロの例示した作品群と比較してみると得心することである。《子供の脳》の翌年に描かれた《予言者》の画面右端には、まさに同人物が「予言者」として登場し、《帰還》においては、ギリシャの哲学者風の衣装を纏い、《哲学詩人》では哲学者・詩人として登場する。

《哲学者》に至っては《子供の脳》を下敷きとし、全く同じ構造をもった作品である。ここでは、平たく塗られた油彩画は、ルノワール風の筆致をもったテンペラ画に変わり、柱のようなカーテンは、装飾的なドレープをもったカーテンに、窓の形而上的な建物は、ロマン主義的な城に変わっている。そして、口髭の人物は、ギシリア風の髭をたたえた哲学者、または予言者として位置付けられている。

目の前の本のシオリや窓の煙突がなくなり、フロイト流の解釈が及ばないような絵画空間とされていた。このように見てくるとデ・キリコが《子供の脳》における絵画空間の構造そのものに大きな意味を持たせていたことに気づかされるのである。

デ・キリコの絵画の構造:《子供の脳》と《神託の謎》、そしてベックリン

ここで、《子供の脳》をデ・キリコの絵画的な思考の系譜のなかでもう一度見直していきたい。

この作品は、デ・キリコが独自のスタイルである形而上絵画をつくりあげた最初期の作品《神託の謎》(1909年)のヴァリエーションと考えられる。さらにその《神託の謎》のイメージの源泉を遡ればアルノルト・ベックリンの作品《オデュッセウスとカリュプソ》につきあたる。その絵画構造が《子供の脳》まで引き継がれているのである。

デ・キリコが1906年から1910年までミュンヘンに滞在していたときに、ベックリンの絵画に接し、大きな影響を受けた。

デ・キリコがそこに見たのは、「説明できない啓示であり、それは創造的な芸術家に、あの神聖な喜び、すなわちわれわれ人間に許される最も深い、最も純粋な喜びを与えてくれる」(デ・キリコ「アーノルド・ベックリン」『デ・キリコによるデ・キリコ展』)ものである。

その「説明できない啓示」というのが、その後のデ・キリコの絵画の中心的な概念になるものであり、ベックリンの絵画のなかに発見したものである。それがデ・キリコの形而上絵画の原型となっていったと考えられる。

ベックリンの《オデュッセウスとカリュプソ》を詳しく見てみたい。

それは、トロイからの帰途に難破し、地中海を放浪のすえに漂着した島で、女神カリュプソと恋に陥り7年間引き留められて安楽な生活をしていたオデュッセウスが、島に留まるなら不死の命を与えようというカリュプソの約束にもかかわらず、故郷に残る妻ペネロペイアに思いを馳せる姿を描いたものである。

画面右側の岩に座り音楽を奏でる白い肌のカリュプソと、画面左側の岩礁の上であふれる望郷の念のためか黒い石彫のように固まったオデュッセウスの姿が対照的に描かれる。垂れ込める雲と無機的な岩肌が絶海の孤島の寂寥感を演出している。

デ・キリコは、「ベックリンが描いた海岸における、カリュプソの島の黒々とした岩礁の上に直立するオデュッセウスの悲嘆にくれた荘厳さ(26)」(デ・キリコ「ある画家の瞑想」『デ・キリコによるデ・キリコ展』)に心動かされ、「説明できない啓示」を感じとったのである。

一方、デ・キリコの《神託の謎》は、単純にベックリンの《オデュッセウスとカリュプソ》を引き写したものではない。

デ・キリコは、かれ自身のエピソード、つまりイタリア人ながらギリシャに生まれ、ミュンヘンで教育を受けていた無国籍の漂流者のような経歴のメタファーとして、自身をオデュッセウスになぞらえてとらえていた。このオデュッセウス像は、救済者としてのヘルメスを待ち続け、その象徴として海を描いたのである。

その舞台設定は、海辺の街並みを遠くに臨む全面開放の不思議な高台の部屋であり、その窓際に首のない彫像が立ち、カーテンで仕切られた一隅にヘルメス像の半身が見え、誰もいない石の床が広々と続くというものである。

首のない彫像は、オデュッセウスと見て間違いないであろう。となると石の床は、カリュプソ島の黒々とした岩礁であり、カーテンに閉じ込められたヘルメス像は、幽閉された救世者、あるいは希望ということであろうか。

つまり、ギリシャ神話の物語的な構造を借用しながら、そのエッセンスである望郷の思い、そこに存在しながら心がそこにないというような状態を表していると考えられる。作品の大半を占める何もない床と壁、これは不在を強調するものであると同時に、神託を受ける前の空の状態を示しているものであろう。

つまり、何か不足しているシチュエーションを作り出すことによって見るものに不安を与え、その不安を鎮めたいという感情を引き出させるのである。それが、神託であり、啓示であると考えられる。

《子供の脳》と《神託の謎》

ここから《子供の脳》を《神託の謎》と対照してみることが可能であろう。

つまり、石畳の床はテーブルに、レンガの壁は黒い壁に、首のない彫像は眼を閉じる人物に、ヘルメス像はテーブルの本に、海辺の街は柱廊の建物と赤い塔に代えられている。また、カーテンの存在と窓の存在はそのまま流用されている。

首のない彫像は、オデュッセウスの姿を引き継いだものであり、望郷の念を強調するために頭部が除去されたものと考えると、眼を閉じる人物というのは、何かを思念していることを強調するための像ということであろう。

ここで強調されるべきは、「何か」ではなく「思念」そのものである。あるいは、啓示を待つだけの何もない思念、ないしは瞑想といえるだろう。それは、「本」によって増幅される。本は思念ないしは瞑想そのものを表すとともに、シオリは眼を閉じる人物が思念ないしは瞑想の最中にあることを示しているのである。

したがって、眼を閉じる人物が父親であるかどうか(29)ということはあまり重要ではなく、この人物が、「説明できない啓示」を象徴する無表情な彫像に代わる象徴となっていることが重要なのである。

だからこそ、眼を閉じた人物の肌の表現が、石膏や大理石の肌のように描かれたのであろう。

つまり、ベックリンの《オデュッセウスとカリュプソ》のオデュッセウスが、《神託の謎》の首のない彫像に、そして《子供の能》の眼を閉じた人物につながるという構造的な類推性があるのである。

デ・キリコの形而上絵画とは

デ・キリコは、自ら考案した彫像(もしくは彫像のような人物、あるいはマネキン)を本来あるべき場所ではなく、思いもよらない場所に置く。それにより、日常的な風景が一変し、そこに何か新しいもの、神秘的で、独創的なものが見えてくるのである。

デ・キリコが意図したのは、「説明できない啓示」=形而上絵画という考え方だったのである。

ブルトンは、《子供の脳》などデ・キリコの作品を所有することにより、デ・キリコが独自に発見した表現方法を自分のものとして吸収し、自らの詩作や主張のなかに取り込んでいった。《子供の脳》の眼を閉じた人物に、詩人あるいは自分自身のイメージを重ね合わせたのである。

ブルトンの考えを総合的に継承したソービーのフロイト流の解釈は、まさに誤解としか言いようのないものであったのである。

デ・キリコは、芸術作品は「ひとつの啓示を通してのみ生み出されうる」(デ・キリコ「ある画家の瞑想」『デ・キリコによるデ・キリコ展』)と述べた。

そして彼は、絵画を驚嘆や瞑想、そして創造の喜びを喚起する啓示の空間にしようとしたのである。これこそが、デ・キリコが生涯にわたって執拗に追求した形而上絵画であった。

参考文献:谷藤史彦『ルチオ・フォンタナとイタリア20世紀美術』(中央公論美術出版)

#ジョルジョ・デ・キリコ #アンドレ・ブルトン #イタリア #ニューヨーク近代美術館 #形而上絵画 #シュルレアリスム #フロイト #啓示

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?