結城合戦/与謝蕪村青春の地、結城

秋の一日、小六息子Tと二人、結城市(茨城県)へ。

小六双子、秋の遠足も宿泊学習も、何もかも無くなってしまってかわいそう。せめてお父さんとの秋遠足を企画しました。翌日は小六息子Kと別の企画。双子だからと一まとめにして扱うのも良くないなと別々に。

結城合戦に興味を持った息子T

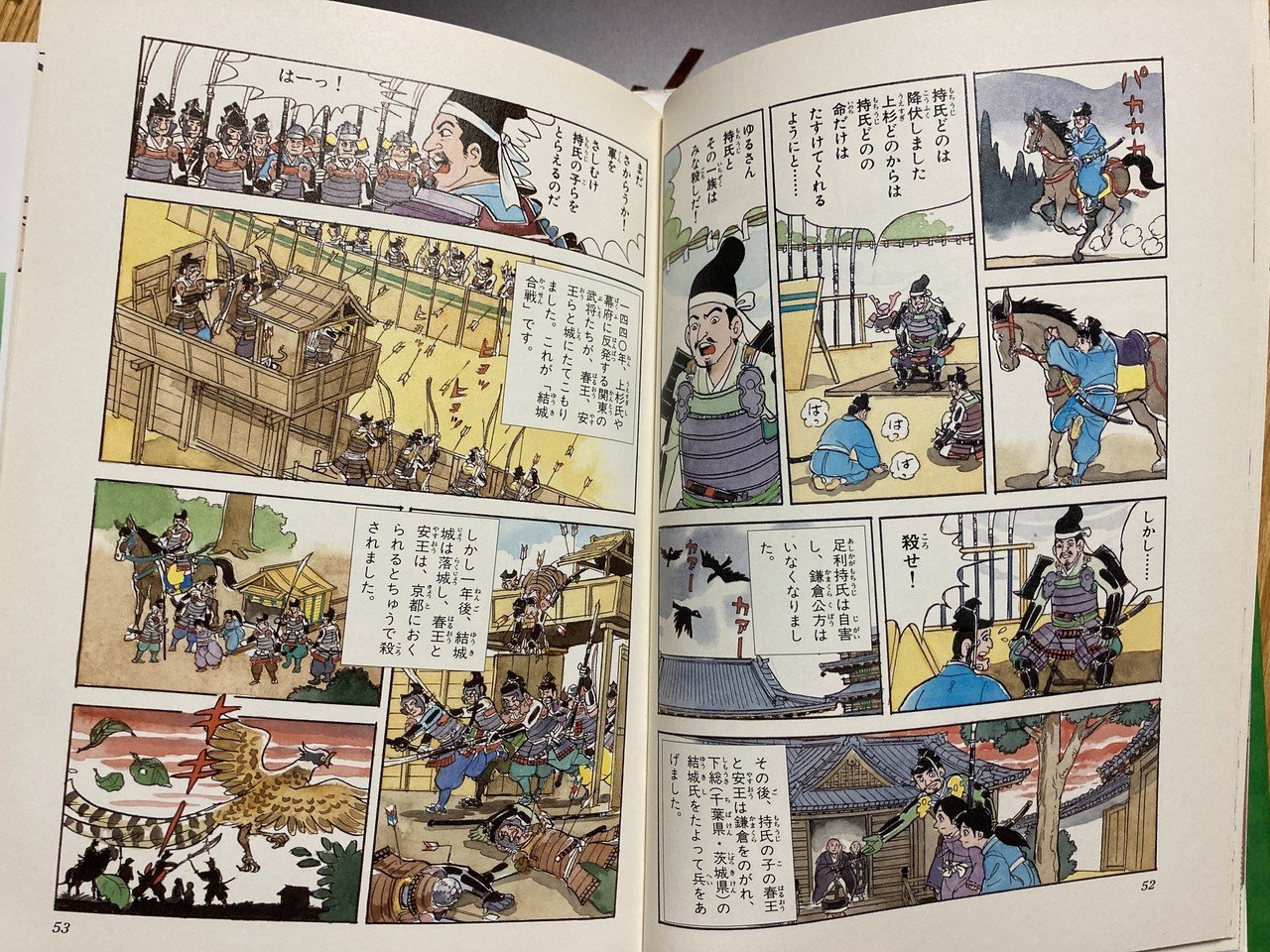

なぜ結城市か。それはTが集英社版・学習漫画「日本の歴史 9 室町幕府と一揆の世」で結城合戦を知り、興味を持ったから。全20巻のうちのたった2ページしか割かれていないことだけど、少年の心には突然何かが刺さるもの。

(引用:集英社版・学習漫画「日本の歴史 9 室町幕府と一揆の世」)

鎌倉公方足利持氏の遺児春王・安王を助けんと義によって立ち、足利幕府の大軍に伍して一年ものあいだ戦い続けた結城氏朝・持朝親子に感動したらしい。

その感動を大事にしたい!早速、南原幹雄の「天下の旗に叛いて 結城氏朝・持朝」という既に絶版の文庫本を中古で買って渡したところ、Tは夢中になって読んでいた。普段大人向けの本なんて読まないのに。何かに熱中する力ってすごい。

結城筑波

結城市に到着。まずは観光案内所のある駅前へ。結城市民情報センターの4階からまずは結城筑波を拝む。冒頭に掲げた写真の風景だ。ここにも再掲しよう。結城から観る角度の筑波山が実に美しい、ということで「結城筑波」と呼ばれ、愛されていたという。確かに綺麗だ…。特に今日は気象条件のおかげか、裾野に雲が棚引いたようになっていて美しさを増してくれていた。

蕪村が十年も住んだ結城

与謝蕪村は若き時分に、師を同じくする砂岡雁宕(いさおかがんとう)を頼って来結。雁宕の叔父である北寿老仙こと早見晋我に兄事するなど、十年を過ごした蕪村青春の地。市内にたくさんの詩碑が遺されていて、これも巡った。

なかでも北寿老仙に捧げた「北寿老仙をいたむ」は音数律も韻律も離れた独創的俳詩であり、近代詩の先駆とも呼ばれるものという。

君あしたに去りぬゆうべのこころ千々(ちゞ)に

何(なん)そはるかなる

君をおもふて岡のべに行(ゆき)つ遊ぶ

をかのべ何ぞかくかなしき

から縷々続く、これは既に散文と言っていいだろう。1745年、今から275年前に書かれた切情溢れるすばらしい詩だ。彼の故人を思う熱い心が、音数律や韻律などを離れさせ、時代を突き破らせたのだと思う。

全文を掲げてらっしゃる有志の方がいらした。以下で全文参照可能(結城市の看板の記載とは細部に異同があるがそういうものだろう)。

結城氏を訪ねる

先ずは市中巡り。結城観光物産館で「結城の歴史」を購入。おばあちゃん一人でやっているこの館、「この子が結城合戦に興味を持って。今日一日色々勉強していきます」とお話ししたら大変喜んでくださり、色々話をして下さった。市民演劇で結城合戦を含む結城氏の話を毎年のように上演してきたこと。一番大きなパネルにしたものは、結城には残念ながら歴史館がないので、水戸の歴史館に一年飾って貰ったんだよ、このパネルがそうだよ、と。市民演劇のパンフレットも3冊ほど奥から出してきて下さり、息子にプレゼントしてくださった。嬉しそうな息子。よかったね。

次に称名寺では初代朝光から結城家四代までの供養塔があり、お参り。なおこの寺の開基真仏は常陸の豪族平国香の血を引き真壁城主であった平春時が出家したのちの名であるという。結城あたりも将門の乱では激戦の舞台となったと言うし、将門に殺された伯父国香の名をここで見たことからも、やはり将門の乱は茨城にとって身近なものだな…と改めて実感。

話を戻して、初代朝光は実にスゴい武将。源範賴に従って九州で初陣、のちの奥州征討では藤原国衡・泰衡を滅ぼすに功あったという。頼朝の信認厚く、頼朝上洛の折には名代として東大寺との交渉にも当たったというから武勇だけでなく、人柄も練れていたらしい。老いては仏門に入り、ここ称名寺で仏の道に生き、87歳で大往生したと言う。

続いて孝顕寺、弘経寺、妙国寺と寺三昧。蔵の美しい街を徒歩で歩いた愉しい時間。

聯芳庵、古戦場跡

街なかでの探訪は以上。車で移動し聯芳庵へ。氏朝・持朝が戦死したと伝わる場所だと言うがなかなか見つからない。やっと見つかってもどこにもそれらしき案内板も塔も碑もない。うーん。悩んでいたら息子が地図を見ながら発見、「線路を挟んだ先に古戦場跡って書いてあるよ」と。行ってみると、有ったよ有った。ここか…。JR水戸線に真ん中を通られちゃったんだな…。いやあ、気付きにくかったが…、ここは訪ねてよかったな。読みやすい篆刻の石碑を見ながら、往時の結城合戦に思いを馳せることができた。

慈眼院結城家御廟

結城家400年十八代のうち、関ヶ原合戦時に北の抑えとなった功で十八代結城秀康(徳川家康次男。養子)が福井に加増転封されて結城家による結城統治は終わった。その際、隠居であった十七代晴朝もともに福井へ移ったため、十七代・十八代二人の墓は福井にあると思われる。

そのような次第で十八代のうち、初代から十六代までの十六人の墓が並んでいるという結城家御廟を訪ねた。私は初代朝光、結城合戦で名高い氏朝・持朝の三人に手を合わせた。一方、少年Tは初代から十六代まで順繰りに全員に祈りを捧げていた。初代を中心に左に二代、右に三代、また左に四代…と並んでいるので、順番に参るのは合理的ではなく彼は行ったり来たりしながら祈っていた。少年の赤心を眩しく感じながら暫し待った。結城家諸氏、息子の真心を受けとって下さいましたか。安らかにお眠り下さい。

城跡歴史公園、健田(たけだ)神社

最後の大きな訪問先として城跡歴史公園へ。結城合戦の主要舞台がここだ。今となっては単なる公園だが、ちょっとした丘になっていて、中世の平山城であったことは充分に感じられた。そしてこの城からも遠方に筑波山が望見されたのだなということを確認。

蕪村による筑波山を詠んだ句碑も建っていた。

行く春や むらさきさむる 筑波山

紫峰と呼ばれる筑波山、蕪村にも詠まれたこの名峰の近くに暮らしていることを改めて嬉しく感じた。

帰路、健田(たけだ)神社跡に立ち寄った。ここから見える結城筑波がもっとも美しいと古来言われたという。確かに男体山・女体山の双峰が良い角度で見える。現代となっては、冒頭に掲げた市民情報センターの4階からの眺めが勝ると思ってしまうが、往時愛された眺めであったことは充分に感得できたことであった。ほとんど人も立ち寄らない、街はずれの神社跡地で筑波山を二人眺めながら、結城の旅を終えた。実に楽しい一日だった。結城よ、ありがとう。

附り:結城雑感、家族に感謝

江戸時代に夏祭りの時期に作られるようになり、それ以来夏には各家庭で作られるのだという結城名物ゆでまんじゅうを、家族分買って帰路についた。帰宅後食べたゆでまんじゅうは素朴な味わい。

結城の街もシャッターが閉まっている店、貸店舗の札もかかる店もありつつも、蔵を喫茶店に模様替えするなどしながら、郷土の良さを活かしつつ豊かに生きていると感じた。もちろんユネスコ無形文化遺産である結城紬の郷でもあるわけだが、父と息子の旅ではあまり対象にならず、チラッと見ただけとなってしまった。またの機会としたい。

往路と復路で道を変えたが、復路の道はどうも覚えがある。気付いた。この道は栃木のお客さんを訪ねる際に何度も何度も通った道だ。下妻、筑西、結城、小山を通り、お客さま先へ、と。あんなに何度も通ったのに、これだけの豊穣に気付かずに通り過ぎていたのだなぁ。自分では思い至らない良いもの美しいものに気付く機会がもらえる、家族がいる良さはそこにあるな。この結城旅でも感じたことであった。息子Tよ、ありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?