”繋がり”と”記憶”。そして、その後|高校生・大学生参加者|#HLABmemories

#HLABmemories

僕もこのHLABビックウェーブに乗ってみようと思う。

長い記録。ここに詰め込もう。

*できるだけ、難しい言葉とか使わず、自分の言葉で正直に述べる。

始まり

時は7年前に遡る。

僕は高専に入学して、初めての夏休みを迎えた。

寮も夏季休業で閉寮していたため、牟岐町の実家に帰省し、2014年の夏を過ごしていた。

ある日、両親が新聞を見せてきた。

「ほこで英語村いうんしようらしいじょ。」

ほこが指すのは牟岐少年自然の家だ。

後に続くHLAB TOKUSHIMAの宿舎になっている場所だ。

僕の実家はその自然の家から徒歩2分の場所にある。

さらに話はこう続く。

「○○君、おるみたいやね。写真に写っとるんほうちゃうけ?」

牟岐の野球部の先輩が参加しているみたいだ。

学年が被ることなかったが、優秀な印象があったため、さすがだなと思った。

当時は、夜に声が聞こえたり、明かりがついてたりしていたから、珍しいなくらいにしか感じていなかった。

2015年、きっかけ

それから1年後。

教室の掲示板にポスターが張られていた。

担任が英語教師だったからだろう。

これ去年○○君行っとったやつや、今年も牟岐であるんじゃ。

すると、ある部分が目に入った。

ポスターに建築家のワークショップがあるとの記載があった。

僕は建築家を夢見ていたことやALTやネイティブの先生と話すことが好きだったこともあり、興味が湧いた。

そこで記載にあった説明会に徳島市内へ赴いた。

あまり徳島駅前に行くこともなかったので、少し迷いながら、会場にたどり着いた。

僕はそこで衝撃を受けた。

同じ年代の子達は各高校の制服、保護者同伴だったからだ。

私服かつ1人だったこともあり、恥ずかしさもあり、右の1番後ろに座った。

すると、知っている人がいた。

牟岐で遠い親戚でもあって、家族ぐるみで小さい頃からよく遊んでた人だ。

スタッフなんや。緊張が少し溶けたと思ったら、また緊張をした。

思った以上に真面目に聞き入る参加者、スタッフのキラキラした感じ。

場違いかと思うほど、自分の知らない世界だった。

説明会が終わると、知り合いが2人の女性を連れてきた。

1人は高専の先輩で、もう1人は建築を学んでいる人らしい。

緊張でがちがちになりそうだったが、

フランクかつ丁寧に話を聞いてくれたからすごく助かったことを覚えている。

その後、僕は、担任の先生に英語の文を添削してもらいながら、応募をした。

そして合格した。

後から思えば、高専生という珍しさは当時の多様性にフィットしたんだろう。

事前にmanabaで行われたコミュニケーションは、あまりに皆がキラキラしてて、僕は存在を消していた。

セミナーの課題すらも満足にしなかった。

セミナー選択も英語がわからなかったので、担当大学生の顔写真で選んでいたほどだ。

でも、タレントショーだけは申し込んだ。

伝えたいことがあったからだ。

そして、サマースクール当日。

僕は現地集合だった。

姉の日本舞踊の関係で知っている高校生がいたりして、端のほうで待っててと言われ、話をしていた。

すると、大学生が慌ただしくなり、バスが到着して、ワイワイした雰囲気になったが、現地集合の高校生は存在を忘れられ、その輪に入れなかった。

隙を見て、受付に入っていった覚えがある。

サマースクールの雰囲気と自分の気持ちの温度差がすごかった。

もしかして、僕はすごいイベントに参加してるんじゃないか。

なにがなんだかわからないまま始まったサマースクール。

しかし、僕にとっては馴染みの場所と人ばかりだ。

緊張と安堵の繰り返し。

県知事が来て、おぉ。

海外の人がいて、おぉ。

まさに非日常であった。

前半は戸惑いが強く、今となったら記憶にない。

セミナーの英語、優秀な高校生・大学生。

偉い人のフォーラム。

なにが起きていたのか、ほとんど覚えていないほどに時間が流れていた。

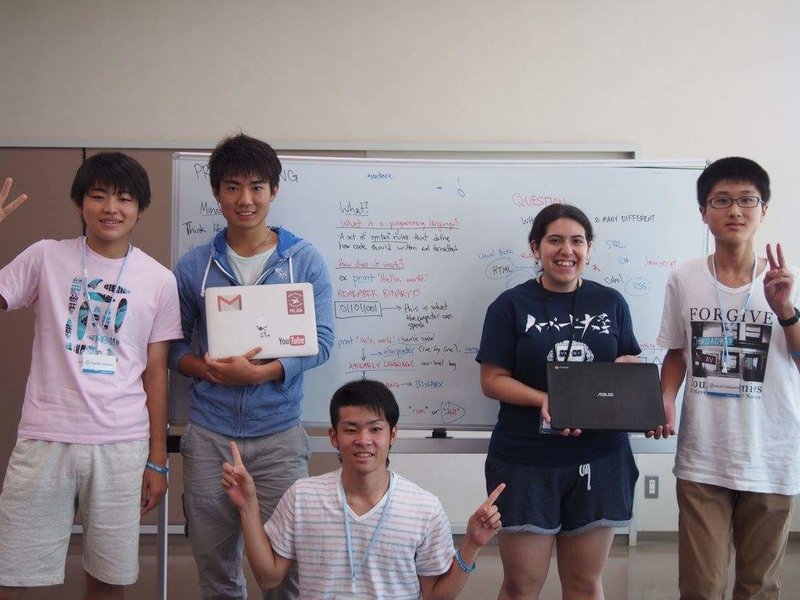

しかし、セミナーの内容はある程度記憶に残っている。

今まで聞いたこと、学んでいたこととは違ったものであったことも要因ではあるが、

なにより大学生が優しかったことが大きい。

このセミナーを通じて、僕は英語が話せないことへの恥ずかしさや劣等感を払しょくすることができたのは間違いない。

それは今現在まで続いている。

この4人には今も感謝している。

転機

僕が転機を迎えたのはサマースクールの中日(なかび)あたりだ。

理由は2つある。

1つ目は参加している高校生・大学生の反応を見たときだ。

2つの選択制で、出羽島に行くのとシュノーケリングをする日があった。

出羽島には何回も行ってた。

シュノーケリングをする海は、家から徒歩2分だった。

どちらでもよかったがスポーツが好きだったからシュノーケリングをした。

これが正解だった。

みんなの感動が純粋に嬉しかったのだ。

沖縄ほど透明でない、ビーチではない砂場に近いこの場所で、

みんな楽しんで、感動していた。

僕の家の近くの、当たり前の景色でだ。

ご飯に関してもだ。

知っている人が知っている料理を作っている僕にとっては馴染みの味。

それにみんな毎日衝撃を受けている。

僕の故郷はそんなに素晴らしいまちだったのか。

みんなで牟岐の祭りにも行った。

僕は、自分のまちが魅力的な街であることに初めて気づいたのだ。

2つ目はタレントショーに出演したときだ。

僕は担当の大学生に

「席じゃなくて、ステージの前で見てほしい」

と伝えた。

みんなにステージの前に来てもらって

英語で何をするかの説明と伝えたいことを日本語で説明するから海外の人にごめんなさいと言って、僕はこんなことを言った。

今からするストーリーパントマイムは、操り人形が人間になりたいという”夢”を持って、苦しんでも頑張り続けた結果、夢を叶えるというストーリーです。ここにいる高校生みんなも夢を持っている人がいると思います。それは諦めずに努力し続ければきっと叶います。そういうメッセージを込めました。では始めます。

1週間しか練習できなかったし、ダンス部でもなかった僕は、下手くそでもこれをやってみたかった。

みんなにどう見えてたかは分からない。

でも、終わった後の拍手と歓声。

忘れられない経験だった。

その次の日には、ラボレターが大量に届いた。

今も残しているくらいに嬉しかった。

自分の存在がサマースクール中にみんなに認められた感じがした。

その日からのサマースクールは劇的に変わった。

主体的になり、いろんな人と話をすることも増えた。

タレントショーで学んだのは、

自分が動いたり、アクションを起こせば周りが反応してくれたり、興味を持ってくれることだ。

これは今の僕にも通じていることだろう。

サマースクールの時のことを毎回思い出したり、意識したりすることはないが、

まず自分で動いてみる、アクションを起こしてみるみたいなものは

僕の性格に根付いたものとなって、

これまで自分にとっていい効果を生み出していると言える。

これからに残せること

HOUSEのみんなは、

会うことはほとんどないけど、メンターの大学生は連絡をくれたりするし、

会えなくても今でも親友だと言ってくれる友もいる。

他にも今も会ったりする友達やメンターの方も少なからずいる。

そんな人に出会えるだけでも、幸せなものだった。

僕は牟岐町出身として徳島サマースクールに高校生で参加した第1号だ。

他の参加者とは見方も違うし、感じたことも違う。

今となっては6年前。

忘れていることのほうが多いだろう。

だから、タイトルに大事なことの2つを書いた。

”繋がり” と ”記憶”

既述した学びで、動いたり、アクションしたりすることとあった。

これは高校生参加者にとってサマースクール中でも大事なことの1つだ。

なぜか。

たった1週間。

たった1週間では正直100%の力は出せない。

なぜなら、たくさんの濃度の濃いコンテンツと参加者がものすごいスピードで日々を過ごすからだ。

中には後悔する人、期待以下で残念がる人。

沢山いたことは事実だ。

その感情を小さくするためにはアクションを起こすしかない。

サマースクールはきっかけの1つに過ぎない。

いくら素晴らしいコンテンツ、素晴らしいゲスト、ロールモデルがあっても

今後の自分の人生に影響があるのは、ほんの一握りだ。

しかし、その一握りを大きくするか小さくするかは自分次第。

だから、きっかけを掴まないといけない。

そのために大事なこと。

1つは繋がり。

参加者、ゲスト、まちの人。

どれだけの人と話して、価値観が合う人、興味のある分野にいる人、

さらには今後興味のでてくるかもしれない分野にいる人を探し出せるか。

サマースクールは1週間でも繋がりは一生だ。

自分が動くことで見えてくるもの、出会いがあるかもしれない。

それを掴むための行動をすることで、サマースクール後の影響が段違いに変わる。

もう一つは記憶。

正確には記憶に残るほど濃度が濃かったり、繋がりの強いものを持てるかということだ。

正直2015年、高校生で参加したときのことはほとんど覚えていない。

でも、学びや気づきとして大きいことは既述したように鮮明に覚えている。

これは自分が行動した証だ。

実際、今でも繋がりのある友も、サマースクールで多くのことを話した人が多い。

たくさんの人と話をしながら、それぞれの人との時間を濃いものにするのは至難の業ではある。

でも、しよう。

自分なりの方法で、とりあえず動いてみよう。

これが、これから参加する人の参考になればいいのだが。

余談ではあるが、最初、サマースクール参加のきっかけになった建築家の方とは、

設計事務所にインターンに行かせてもらったり、

何度かお会いしたりして、今でもかなりお世話になっている。

2020年、今年のサマースクールは中止になった。

でも、こういった企画で参加者同士の繋がりがまた生まれたり、

これから参加する高校生がサマースクールに行ってみたい、こんな過ごし方をしてみたいなどといった、

これからに繋がることが生まれるかもしれない。

僕は進学校でもなく、有名大学でもなく、

とりわけ賢くもなく、メンター力もない。

ただ、開催地出身だった1学生だ。

この文章を呼んでくれた人は、読みごたえがなく、心にくるものもないだろう。

でも、このビックウェーブで伝えてみたいこと、共有してみたいことを

ただ恥ずかしげもなく、発信する。

これがサマースクールで学んで成長した自分だ。

ここで、高校生参加としての意見を書き終える。

ここからは大学生参加だ。

サマースクールが終わってからの3年間

サマースクールが終わってからはもがいた。

終わった直後は、学校生活とのギャップに苦しんだ。

サマースクール同期の子達が徳島市で集まって活動してるのに、場所が違うだけで、なにもできない自分に焦りを覚えた。

故郷の牟岐では、サマースクール出身の大学生が活動を始め、自分の居場所や役割がなくなったような喪失感を覚えた。

メンターの人やサマースクールの友人のおかげで、

救われていたが、内心はかなりきつかった覚えがある。

性格面もかなりとがっていた。

この間も牟岐町民やアラムナイとしてのイベントには参加していた。

だから、2017年、HLABや牟岐町から少し離れるようにした。

バックグラウンドやコミュニティに縛られていては、

自分の価値やできること、本来したいことをできないと感じたからだ。

役員としての寮運営。

デザコンでの全国大会出場。

編入学への準備。

高専での生活に力をいれたことで、かなりの成長ができ、

自分にとっての経験値、財産になった。

この頃に自分の中に核というか、芯となる部分が形成されつつあり、

とがっていた性格も丸くなっていく感覚だった。

*記録としてマイナス面の話があるので、次は飛ばしても構わない。

2018年、夏の後悔。

編入学試験をひと段落し、合格発表を待ちながら、受験勉強を勤しんでいた頃。

高校生参加のときのHOUSEの大学生から連絡がきた。

もし、夏時間あるなら、HLABのお手伝いにきて欲しいなって思ったんだけどどうかな

急なお誘い。6月14日のことだった。

当日スタッフという枠でのお誘いだったが、運営委員へのリクルートも考えているとのこと。

徳島をよく知ってて、徳島の高校生視点もプログラムに取り入れられて仕事できそうな人

これが理由だったらしいが、他にも誘ったうえでの自分だったみたいだ。

3年間で、形成された自分の考え含め、高校生に伝えられることも増えたかなと思い、

卒業するこの年の夏休みは時間も空いてるので、とりあえず当日スタッフでの採用が決定された。

そして、なんやかんやあって、7月23日。

運営委員へのリクルートになった。

これはかなりのレアケースだ。

サマースクールまで、1ヶ月を切り、忙しい状態で、

もちろん自分へのフォローは十分にできないことは承知の上でだ。

P室といわれる、いわばサマースクールの核になる部署だったこともあり、

冬からの全ミーティングの議事録をチェックし、現段階までの状態まで追いつく作業をひたすらに進めた。

運営大学生に会うのは、海外大生と同タイミングの

イントロ期間だった。

正直、高校生参加のときほど、書くことがない。

なぜなら、運営大学生だったが、

具体的な仕事が割り振られたり、担当していたわけではないため、

自分の役割や仕事を探し、できることをひたすらにこなすことに必死だったからだ。

メンターとしては、とてもひどいと思う。

高校生になにもしてあげられなかった。

話すこともあまりできなかった。

リクルートの時期や採用方法を言い訳にするのは簡単だが、

それを事前にきちんと理解できていなかった自分が悪い。

大学生運営でしてはいけないのは、自己利益を優先することとメンターではなく運営委員になることだ。

僕はそれをしてしまった。高校生や大学生からすれば、スタッフ、運営係といった印象が強かっただろう。

2018、驚き

でも、少ない時間で、高校生に対しても、大学生に対しても自分の意見と考えをストレートに伝えれたことは多かった。

少なくとも、

徳島の高校生にも、有名大学とかじゃなくて、徳島の高専でもメンターになれるという事実。

学歴なんて関係ない、自分自身が全てである。

そして、英語能力が弱くても、経験値が少なくても、自信をもって前に立てる姿勢は見せれたはずだ。

ただ、1つ言えるのは、

僕が高校生のときよりも、ずっと高校生が素敵で素晴らしい子たちばっかりだったことだ。

中でもHOUSEの高校生には驚かされた。

一番話す時間が取れた子たちではあったが、

1人1人の感じ方、考え方、振舞い方。

全てが自分よりもずっと大人で、今を生きている感じがした。

最も、日に日に成長する彼らを見れたことが、

この年に参加してよかったなと感じれた瞬間だった。

僕はこの先、関わらなくなっていっても、

この高校生の成長が涙が出るほど嬉しいんだろうなと思う。

これがやりがいだ。

数年後にご飯のお誘いがありますように。

僕は思う。

HLAB TOKUSHIMA 2018は歴代でもトップクラスで

高校生・大学生の最高のメンバーが集まって

成功させたサマースクールだった。

そして、今。

僕は故郷の牟岐を離れ、編入先の京都に移り住んだ。

環境が変わることもあり、HLABの運営は辞退したのだが、

去年1年で、劇的な価値観や考えの変化があった。

(これに関しては他のnoteを見てもらえばわかる。)

そんなタイミングで2020の運営のお誘いを頂いた。

2018の後悔、今の自分が伝えれること、まちのためにできること。

全てが噛み合わさり、

今年のメンターとして復帰した。

残念ながら、サマースクールが中止となり、

想像していたようにはいかないが、

モチベーションは高いままだ。

今年参加したことへの後悔なんてない。

悲観的な気持ちもない。

むしろ最高のメンバーに感謝している。

この時期に関われることへの意味。

HLABという組織で、牟岐の田舎の1学生風情が

どこまでできるか試してみたい。

2014、2015年に参加していた先輩が、

当時、ラボレターで書いてくれた文章。

登生にはこれからの徳島サマースクールを支えてほしいと思ってます。

僕は今年、これからのサマースクールを続けていくために、土台部分になれるよう走り切りたい。

ここまで読んでくれた方、ありがとうございました。

この#HLABmemoriesのビックウェーブに乗って、

結局記録みたいになってしまいました。

この長々とした文から、これから参加する人、参加した人がなにか感じたり、繋がりが生まれれば幸いです。

自己啓発とか感性的な文章ではなく、あくまで自分の言葉の記録なので、少し稚拙に感じるかもしれませんが、ご了承ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?