3手詰めの解き方 2019-5-1

図書館の本を返し忘れているのに気づいて、かなり延滞してしまいました。toitoです。

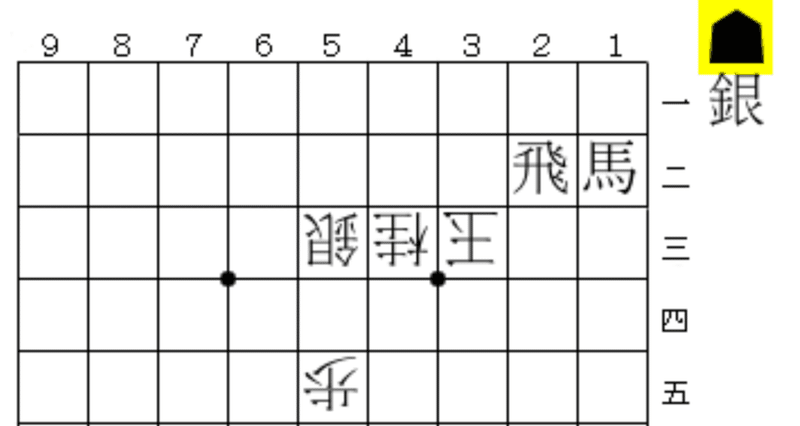

詰将棋の解き方、10問目です。

この問題は、慣れないと詰ましにくいですね。これまで出てきた2つの原則、「守備側は自玉を中央に逃がすべき」「攻撃側は敵玉を端に追うべき」の逆をついているから、原則を適用していくのは大変です。

手がかりとして、出典である「詰棋ドリンク」(週刊将棋編)に書いてあるヒントを紹介します。

「5五歩の意味を考えて」とあります。たしかに5五歩の意味がわかれば解けそうです。さっそく、この歩の役割を考えてみましょう。

5五歩は相手の駒です。普通、相手の駒は、守りを強くするために存在します。しかし、この5五歩は違いそうです。5六を強化しても役立ちそうにありませんから。では何のためにあるのかというと、以下の理由によります。

敵駒の役割 玉の逃げ場を減らす

5五に歩がいるということは、相手は5五に玉は逃げられないですよね。それが駒の役割です。

つまり、5五歩の役割は5五をふさぐことです。

この「玉の逃げ場を減らす」役割はよくあります。役割であって原則ではないので、以下の原則を立てましょう。

原則 玉の逃げ道をふさいでいるかを見る

この原則はすでに出てきていますが、主に自分の駒について考えていました。拡張して、相手の駒についても考える原則とします。

先回りして、次の疑問に回答します。

Q. 「駒の役割を考える」は詰将棋にしか役立たない考え方では?

A. 指し将棋にも有効です。知っておいて損はない程度には。

この講座が想定しているような初段以下の方々は、将棋を指すときには自分の駒しか見ていないかもしれません。また、相手の駒の役割が、自分にとってプラスに働くという想定はしづらいかもしれません。

それでも、いずれ相手の駒についても考えるべき段階がきます。そのときには上記の見方をしますし、そのための練習として、詰将棋は有効でしょう。

詰将棋の場合、登場するすべての駒に役割があり、「無駄な駒がない」という前提があるので正解があります。「駒の役割を考える」優先順位が非常に高くなります。

正解のある問題を解くことで、正解のない問題にも立ち向かえるようになるでしょう。

ただ、指し将棋における「駒の役割を考える」の優先順位は低めです。初段以上の課題かもしれません。

話がそれました。この詰将棋をどう解くかに戻りましょう。5五歩を生かすためには、5五に相手玉が逃げられそうだけど、実際には逃げられない状況を作ればいいとわかりました。3三玉が5五に逃げる最短ルートは4四~5五です。

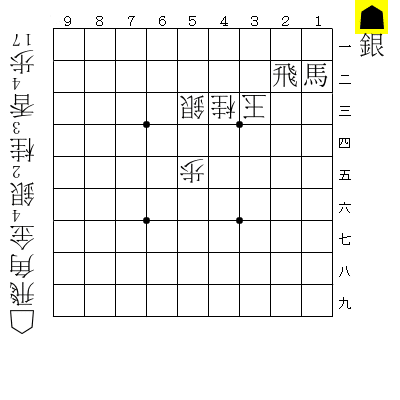

図から△4四玉とした局面を仮定して、詰みを探します。

▲2四飛成で詰みがあります。1手詰めは見える前提ですが、この詰みは大駒の利きを広く見えないといけないので、詰んでいるかどうかの確認は大変です。この局面が頭の中で詰んでいると確信できない人は、腑に落ちるまで反復したほうがいいかもしれませんね。

ここでは詰みを確認できたとして、話を進めます。

▲○○△4四玉▲2四飛成はよさそうな手順です。これを実現するためにどうすればいいかと考えます。ほかの駒の役割、この場合は持ち駒の銀についても考えていると、▲2三飛成△4四玉▲2四竜は排除できます。持ち駒の銀の使い道がない手順です。

有力な▲4四銀△同玉▲2四飛成を発見して、2手目の変化、▲4四銀△同銀には▲2三馬までを確認したら正解とわかります。

なお、ここまでの論理展開では、▲4二銀△4四玉▲2四飛成も正解手順と同等の確度で可能です。

「取れる駒は取る手が優先」の原則で正解手順と比較すると正解手順の優先順位が高いとわかります。無意識で優先順位をつけていて、そもそも考えない人もいるでしょう(私が解いたときは考えませんでした)。

まとめ

飛角を大きく使う問題は目を慣らすまでは大変だったりするので、「解きづらい」と感じる方は多い気がします。5五歩や5三銀の配置から、パッと▲2四飛成の詰み形を思いつくと詰将棋上級者という気がします。

本問の流れ

5五歩の役割を考える→5五をふさぐ役割

→玉は4四に移動すると予想

→4四玉には▲2四飛成の詰み筋を発見

→▲4四銀△同玉▲2四飛成の手順を構成

→2手目△4四同銀の応手を確認

雑記

「逃げ場」と「逃げ道」の言葉は微妙に違うニュアンスで使っていますが、つまらんこだわりです。通行止めなら道は止まっているし、その場所もいけないし。

・問題は「詰棋ドリンク」(週刊将棋編)から使わせていただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?