企業の生態学4.ビジネスモデルの考え方

近年、ビジネスモデルという言葉に触れる機会が増えました。なんとなくわかるのですが、「ビジネスモデルに必要な要素は何か」などと尋ねられても、なかなか正確に答えるのは難しいものです。それもそのはずです。研究者の間でも、共通した定義がありません。それでは話が進みませんから、ここでは『ビジネスの仕組みをモデル化したもの』としておきましょう。

一般にモデル化というのは、実際の姿から細かい要素を削り落とし、残った主要な要素を構造化したものです。繁茂した木から葉をすべて落とせば、幹と枝とがどのような構造になっているのかわかります。実際の自動車から駆動系などを取り去り、外から見えるボディーやタイヤなどの要素を同じ縮尺で小型化し、それを組み立てればミニチュアカーです。

ビジネスの場合は複雑なため、どこまで削り落とすかによって、さまざまなビジネスモデルが生じます。『どのような方法で売上をあげるか』に対象を絞って、それ以外の要素を削り落としたモデルを収益モデルといいます。

直販モデル / 流通モデル

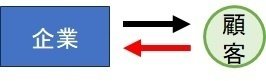

次図をご覧ください。直販モデルといわれるものです。

企業は顧客に商品やサービスを提供し、その対価を得るという単純なモデルです。太古の昔におこなわれていた原始的取引である物々交換が由来です。直販モデルは、顧客を企業自身で探す必要があるというデメリットがある反面、顧客接点をもつことに注意しましょう。この場合、おカネをくれる人=顧客 です。

貨幣経済が発達するにつれ、もっと多くの顧客に買ってほしい、と開発されたのが次図の流通モデルです。

流通モデルでは、Aが企業に代わってBに商品を提供します。企業はAを数多くもつことにより、より多くのBに商品を届けることが可能になります。現在よく見かけるモデルです(流通業者Aは多段階であることがふつうですが)。

ところで、企業におカネを払ってくれるのはAですし、実際に商品を使ってくれるのはBです。どちらが顧客なのでしょうか。筆者の経験や観察から興味深いことに気付きました。そこそこ大手企業に「御社のお客さまはどのような方ですか」と質問したところ、「うちの顧客は〇〇系の商社だ」(つまりA)と答えてくれた企業もあれば、「うちの顧客は〇〇で〇〇な消費者だ」(つまりB)と答えてくれた企業もありました。どうも企業によって異なるというよりも、業界によって異なるようです。もちろん、おカネを払ってくれるのはどちらもAですが、しかし、そのおカネの原資はB(エンドユーザ)にあるわけです。するとBのニーズに応える商品を開発提供しなければならないのは当然のことです。ところが流通モデルでは、エンドユーザとの接点をもたないのです。エンドユーザのニーズをどのようにして把握するのかが重要なポイントになるのです。(たとえば 企業の生態学3.ニーズ原理のコンビニチェーンの例)

三者間取引モデル

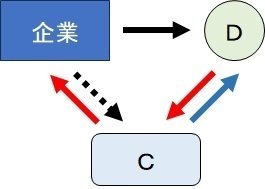

さて経済が発展してくると、次のようなビジネスモデルが登場します。

このモデルでは、企業はDに何かを提供しますが対価を取りません。企業は収入を得なければならないですが、それは第三者のCに支払ってもらいます。第三者であるCがなぜ支払うのかという理由は、CとDとの間に通常の取引があるからです。たとえば広告業は古くからこのビジネスモデルです。広告業者は消費者に情報を無料提供しますが、売上はスポンサー企業Cから得ることになります。なぜCは広告業者に支払うのかといえば、それにより自社商品の売上増大(Dとの取引増大)を期待するからです。また民放各局(NHKは直販モデルですね)も同じビジネスモデルです。この場合、重視しなければならない顧客はCでしょうか、それともDでしょうか。CはDからの売上増大を期待して広告業者や民放各局におカネを支払うわけですから、それだけDが見て興味をもってくれなければ意味がありません。そのため広告業者も民放各局も、たくさんのDに見てもらい興味をもってもらうことに注力するのです。

広告業者にしても民放各局にしても、Dに提供するのは情報だから無料にできたのだ、と考える方もいるかもしれません。しかしモノを無料提供する三者間取引をおこなって莫大な利益をあげた企業もありました。PHSが解禁されたときのことです。多くの企業が参入しましたが、みなPHSを仕入れてマージンを乗せて販売するというふつうのビジネスモデルでした。ところがあるベンチャー1社だけ、PHSを無料で提供したのです。競合各社が勝てるわけはありません。もちろんこのベンチャーだって、ふつうに代金を払って仕入れていたのです。それをどうして無料で提供できたのでしょうか。その秘密はPHSの商品特性にあります。PHSという機器は、それ自体では役に立ちません。通信事業者(当時は第二電電など)と契約しなければPHSを使って通信することはできないのです。このベンチャーの経営者はここに目を付け、ほとんどの通信事業者と契約を結びました。その内容は、新規加入ごとの手数料と、一定期間その加入者の使用料の一定割合を通信事業者は支払うというものでした。つまり、このベンチャーは通信事業者という補完者(企業の生態学1.経営の外部環境)をビジネスモデルにうまく組み込んだのです。

このベンチャーは三者間取引モデルにより急成長を遂げ、あっという間に東証二部上場、一部上場(当時)と駆け上がっていきました。筆者は一部上場の直前に、この企業を訪れヒアリングしたことがあります。決算書を拝見して驚きました。売上高はほぼない状態で、売上原価は多額が計上されていましたから、売上総利益はとんでもないマイナスなのです。ところが販売手数料に(通常は支払手数料ですが当社は通信事業者からの受取手数料なので)売上原価をはるかに上回る多額のマイナスが計上され、結局のところ営業利益は大幅なプラスでした。世の中にはこんな損益計算書が存在するのか、と感じたことを記憶しています。

商品は競合他社と同じで差別化されていたわけではありません。しかし競合者の流通モデルに対して三者間取引モデルを使ったことで、販売方式を大きく差別化したのでした。ちなみに、このベンチャーが東証一部上場を果たした直後、未成年者が親の承諾なしで契約していたことが社会問題化されたなどの外部環境変化により急激に業績を悪化させていきました。だからといって三者間取引モデルの有用性に変わりがないことを付け加えておきます。

ブレードモデルとその応用

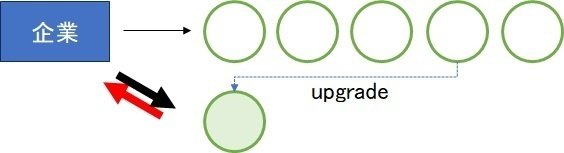

さて 売上=客数×客単価 ですが、ここでいう客数は延べ客数です。一見客100人でも、10人が10回ずつ購買しても、延べ客数は100人です。新規顧客開拓コストよりも既存顧客維持コストの方が少ないということを考えれば、リピートオーダーをいかに獲得するかが焦点のひとつになるでしょう。次図をご覧ください。ブレードモデル、レイザー&ブレードモデル、替刃モデル、ジレットモデルなどといわれるものです。

古く髭剃り用カミソリは、小型ナイフのような形状でした。顧客にしてみればときどき刃を研がなければなりませんし、企業にしてみればなかなか買い替えてもらえないという問題がありました。そこでジレット社は、刃の部分のみを交換できる商品を開発し、きわめて低価格で販売したのです。これは、顧客に『切れ味が悪くなったら研がずに交換すればいい』という便益を提供するとともに、ジレットに替刃購入という安定的な売上をもたらしたのです。そして何回かにまたがる取引のトータルで利益になればいいわけです。今でも剃刀メーカー各社は新商品の試供品をビジネスホテルなどで無料で提供していますが、それを使い続ければ(安くない)その商品の替刃を購入することになるのです。インクジェットプリンターも同様のビジネスモデルです。つまり商品の一部を劣化や消耗させ、その部分の交換購入を促すというモデルです。重要なことは、顧客にはリピートオーダーする必然性がある、ということです。

このモデルは、部品交換だけではありません。SIer(システムインテグレータ、企業の情報システムを開発運用する事業者)も同じビジネスモデルです。情報システムを開発するのは膨大なコストがかかります。それをそのまま価格に反映させると、顧客を開拓するのが難しくなります。ところが情報システムというのは納入後にもさまざまなメンテナンスが必要になります。そこで開発とあわせてメンテナンス契約を結ぶのです。メンテナンス作業は利益率が高いため、開発とメンテナンスのトータルで利益を生み出す仕組みです。このように考えると、メンテナンスが必要なものにはこのビジネスモデルを適用できる可能性がみえてきます。

交換でもメンテナンスでもなく、リピートオーダーの必然性をうまく組み込んだのはディアゴスティーニ社ではないでしょうか。基本的には週刊や月間の雑誌販売ですが、同社の最大の特徴は『ひとつのシリーズで、ある目的を達成する』という点でしょう。たとえば『サンダーバード秘密基地』というシリーズ(週刊で110号)では、毎回各パーツが付随し、それを組み立てていって最終号で完成するという仕組みです。同社の定期購読の解約率はきわめて低いようですが、それも当然でしょう。110号で完成するのに85号までで解約してしまったら意味がなくなるからです。たしかに商品(サンダーバード秘密基地など)も魅力的です。しかしそれ以上に販売方法が秀逸なのです。シリーズ創刊号は特別価格として安価に設定(秘密基地の創刊号は税込499円)しテレビで宣伝することで多くの顧客を取り込み、その後は通常価格(秘密基地は2,000円程度)で定期購読に誘導するというのが同社の販売方法ですが、これは明らかにブレードモデルの応用です。

フリーミアムモデルとその応用

ブレードモデルでは顧客のLTV(LifeTime Value:顧客生涯価値、一人の顧客がその企業にトータルでいくら支払ったか)を高める方法でしたが、次図のフリーミアムモデルは潜在あるいは見込顧客を多く獲得し、その中から顕在顧客を選抜したり育成したりする方法です。

このモデルは、基本機能を顧客に無料で提供し、その中から基本機能では満足できないアップグレード顧客に対し、有料で付加価値の高い機能を提供する仕組みで、アプリやウェブでよく見かけます。たとえばオンライン会議システムの Google Meet では、録画ができないなどの制約はありますが、参加100人以下で60分以内であれば無料で提供されています。しかし、60分では不足する、録画が必要であるなど基本機能では満足できないユーザ向けには、規模に応じた有料プランが用意されています。

このモデルは打率(無料顧客の中から有料顧客が出現する割合)が勝負です。たとえばアップグレード率が 1/1000 のとき無料顧客10,000人いたとしても有料顧客は10人にしかなりません。もし無料顧客を1,000,000万人獲得したとすれば有料顧客は1,000人です。すると無料顧客をどれだけ獲得するかが重要になってきますから、無料で提供する基本機能がケチったものでは多くの無料顧客を獲得するのは難しいでしょう。しかし基本機能を充実させてしまえば、それで満足してしまう無料顧客が増えアップグレード率は低下してしまいます。したがって、どこまでを無料で提供するのかという意思決定が鍵を握ることになります。

コストをあまりかけずに無料顧客を多く獲得するという観点では、アプリやウェブで多く見られるのも当然でしょう。しかし、ほんとに無料顧客を増やさなければいけないのでしょうか。たとえば数十社の取引先をもつ製造業に、このモデルは応用できないのでしょうか。もし限られた数十社に対して、宣伝や営業を超えて取引先に有用な情報発信を続けたらどうなのでしょう。その情報に興味をもった取引先が、問い合わせ(引合い)をしてくれて受注につながれば、それはフリーミアムモデルの応用と言えないでしょうか。

以上、いくつかの収益モデルについて考察してきました。このように、お金の稼ぎ方にはいろいろな方法があること、商品の差別化ができなくても販売方法で差別化できること、などをご理解いただけたと思います。

冒頭にも述べたように、収益モデルは『どのように稼ぐか』にのみ焦点をあて、それ以外の要素を削り落としたものでした。削り落とした要素としては、『どのような顧客に』『顧客に提供する価値は何か』『経営資源をどのように活用するか』『収益構造はどうなのか』などなど、たくさんあります。それらをビジネスモデルに組み込んでいくと、いろいろなビジネスモデルになります。長くなりましたので、そのあたりは専門書に譲ることにしましょう。

軽くない記事ばかりですが、重要で良質な情報提供を心掛けています。サポートいただければ、たいへん有難く存じます。