オープンキャンパスのUXを考える。「夜のオープンキャンパス」を開催した話。

オンラインでのオープンキャンパスに対する考えがいろいろありまして。

何かもっと良いオープンキャンパス体験ができないかって思ってリアルタイムイベントを実施しました。

※オープンキャンパスは主に高校生に対して大学を紹介するイベントです。

夜のオープンキャンパスとは?

「夜のオープンキャンパス」は大学の公式オープンキャンパスが終わったあとの夜8時から行ったZOOMを使った高校生向けオンラインイベントです。

ブレイクアウトルーム内で二人の先輩が話してる様子をラジオを聞く感覚で視聴してもらいました。高校生には匿名&カメラオフで参加してもらって、質問やリクエストはチャットからもらいます。

それぞれにトークテーマを設定したブレイクアウトルームを4つ用意し、自由に出入りしてもらいました。用意したブレイクアウトルームは以下の通り。

AO(総合型選抜)で落ちちゃった!

意気揚々と挑んだAO(総合型選抜)入試。結果はまあアレでしたけど平気!

私は視覚2年生!

基礎造形全課題解説!

1年生は1年間毎日あるよ基礎造形!

前期13課題、後期13課題、ぜーんぶ紹介します!

総合型選抜模試チャレンジ!

総合型選抜の過去問っぽいのを考え方を話しながら制作するよー!

今年の試験がどうなるか知らんけど!

造形大生の食生活!?

自炊したりしなかったり、外食したり学食つかったり生きてるから食費かかっちゃうけど、私は元気です!

なんでこんな企画をしたのか

そもそもオンラインオープンキャンパスで足りてないと感じていたのは、写真や文字情報では伝わらない教員や学生の雰囲気を伝えること。

それから、個別相談の件数が減ったことが気になってました。

その原因を考えてみました。

この写真はかつて対面で行われていた個別相談の様子。

今見ると密ですね。

これは、先輩相談会の様子。

広い空間にたくさんの人がいて、どちらも遠くから様子を伺ったり、自分の番まで徐々に気持ちの準備をすることができました。

さて

オンラインでの個別相談の問題

オンラインでも教員との個別相談、先輩との個別相談、職員との個別相談がありますが、参加するには

・高校名、実名

・顔出しのカメラ映像

・事前の予約が必要

・個別相談の時間は30分以内

このあたりが条件となっていました。

高校生にとってはどんな相手かわからないでZOOM接続したらハイッご対面!という感じで、面接みたいになってしまうこともあります。

こんな感じになります。

精一杯の笑顔で対応してますが、「その笑顔がコワイ」と言われるならもう打つ手なし。

そんなこんなで

高校生的はいろいろ不安な状態で個別相談に来てるようです。

・実名や高校名を出して話すと記録されるんじゃないか?

・こわい先生に怒られないか?

・そもそも知らない大人と話すのコワい。

・30分も話すことあるかな?

ということも考えてしまうし、実際はそんなこと関係ないから気にしなくていいよ。気軽に来てね。と言われても安心できないでしょう。

高校生が個別相談にくる目的は?

個別相談でしたいことは

A. 自分の作品を講評してほしい。

B. 明確に質問があり、それを聞きたい。

C. 造形大がどんなところか(なんでも)知りたい。

D. 志望理由書などに書くネタがほしい。

AとBの場合ははっきりしてるので、多少のハードルは越えてくれそうです。

でも、CとDのような潜在的な欲求の方が多そうですし、重要そうです。

大学のオープンキャンパスの目的は?

A. 多くの高校生に大学の魅力を知ってほしい。

B. 多くの受験生を確保したい。

C. 志望順位をあげてほしい。

D. どんな高校から参加しているか調査したい。

こんな感じでしょうか?

特にAとDはちょっと相性が悪そうな感じがします。

個別相談の参加条件を考えると、Dの目的は達成できそうですが、まだ受験を決めかねている人にとっては個人情報出して参加するのは抵抗がありそうです。

すでにDの目的を達成するための企画は公式のオープンキャンパスで行っていたので、今回の企画を進めるにあたってはAを重視することにしました。

特に気にかけた"下げる"行為

・参加のハードルを下げる

・質問のハードルを下げる

・発言のハードルを下げる

そのために

・高校名、実名なし。完全に匿名で個人情報はとらないということ。

・カメラもオフにしてもらうこと。

・20時という夕方までの公式のオープンキャンパスが終わって、そこで得た情報もなんとなく整理されて、晩ご飯食べ終えて、寝るにはまだ早い。なんならお風呂にも入った後かも。くらいのリラックスした時間に行うこと。

・先輩のカメラはオンなので話してる人の顔が見えて安心できること。

・チャットでの質問なのでテキストのみで参加でき、発言のタイミングを考えなくていいこと。

・誰かの質問を聞けるので、自分が質問しなくてもいいこと。

話をする先輩のほうも

・教職員がいない場所で自由に話せること。

・仲のいい話しやすい友達同士にすること。

・録画をしないことで後から見返して確認されない、その場限りの気軽に発言できるようにすること。

一つ一つは大したことないですが、一つ一つの行為が心理的なハードルを下げますように。という感じです。

内容の検討

具体的な内容は学生の話を参考に検討。

活躍する先輩の成功体験を聞くのは「先輩すごい。私も先輩みたいに頑張る!」じゃなくて、これは先輩の自慢話で、自分には関係のないすごい先輩の情報として「しらんがな」ってなる場合もあります。

今回は「私の成功体験」ではなく、苦労した先輩の話の方が自分事として聞けるかなと思って「AOとか推薦で落ちた」とか「美術体験なし入学」とか「奨学金いっぱいもらってる」とかネガティブな入り口を用意しようと思いました。

ネガティブな入り口であっても最終的には合格し、進級して元気に先輩になってるので、話の落とし所としてはポジティブになるであろう。という作戦です。

思ってたように部屋は設定できませんでしたが、思い通りにいかないのも人生。ということで先述の4つのブレイクアウトルームができました。

高校生が気にする内容、不安に感じてることは?

A. 受験はどんな感じになるのか?

B. 対策って何したらいいのか?

C. 美術経験ないけど大丈夫か?

D. 入ってからどんなことしてどのくらい大変なの?

E. 部活、バイト、一人暮らしなど大学生活ってどんな感じ?

ざっくりですけど、このあたりと考えるとA~Bは主に高校3年の受験直前の人、D~Eは主に高校1~2年のこれから志望校を検討する人、Cは両方という感じでしょうか?

しかし、このあたりの情報はパンフレットやwebサイトである程度は出ています。このイベントではそれとは違う話を聞けるような印象を作りたいと思いました。

タイトルは「夜のオープンキャンパス」

「夜の」っていうのは枕詞は、あやしそうでアダルトな雰囲気、健全じゃなさそうな雰囲気、秘密の話がありそうな雰囲気、公式では聞けなそうな話がありそうな雰囲気が出てきます。

告知サイトでも試験に関係する教員や職員ではなく、いろんな属性をもった先輩が話すということをアピールしました。

実際の準備

ここまで来ると、あとは先輩を手配するだけです。

条件はいろいろ話してくれそうな先輩、でも4年生よりも学年は下で受験体験が近い人。トークテーマを設定してくれそうな先輩。

先輩が1人決まると、トークテーマを設定してもらって自分のやりやすい相方を見つけてもらうということで、私はもう見守るだけ。

当日の運用

各ブレイクアウトルームに分かれた後、教員である私はメインセッションにいてブレイクアウトルームに入れない人の対応だけしました。

他の部屋も見たいので録画を配信してほしいという意見が多数あったのですが、録画して後からも見返すことができるというと自由な発言がしにくくなるかな。ということで、今回はいろんな心理的なハードルを下げることを重視したので録画はしませんでした。

おかげで、ブレイクアウトルームではどんな感じでどんなやりとりをしてたのかは後で様子を聞く程度しかしりません。

当初60分の予定でしたが、想像以上の参加者で質問も多く、なるべく応えてあげたいという先輩の心意気もあり延長30分とブレイクアウトルーム解消後の総括もあわせて全体120分のイベントになりました。

アンケート結果

という感じのイベントでした。全く先輩のみんなのおかげで成立しました。

先輩におんぶに抱っこな企画という感じです。

最終的には、入試課からの宣伝もあって想像以上の高校生に参加してもらえました。ZOOMのレポートで425人でその中から重複を省いて、さらに目視であやしいのを削除すると296人。もう少し重複あるとしても250人くらいは来てたと思われます。

一つ一つアンケートを読みましたがなかなかにうれしい意見をもらいました。

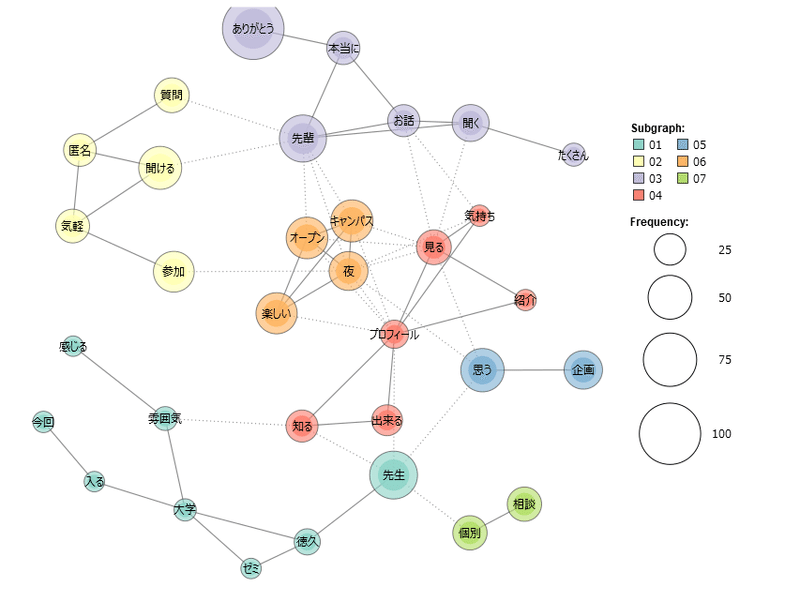

アンケートとZOOMのメインセッションでのチャットをテキストマイニングで分析してみると「先輩・本当に・ありがとう」「匿名・気軽・聞ける」「大学・雰囲気・感じる」「夜・オープン・キャンパス・楽しい」なんて言葉がつながっていて、ブレイクアウトルーム内でのやりとりはわからないですが、考えていたオンラインオープンキャンパスのUXの改善ができた気がします。

これはまだわずかですが、来年度はもっと大きく改善できるといいな。

まとめ

アンケート結果からは多くの高校生に楽しんでもらえたことや、さまざまなハードルを下げることの効果が出たようで、全体的にはうまくいったと思っています。

反省としては、

・先輩に委ねた部分が多すぎたこと。

・受験色が強くなってしまった。

意外なメリットとしては

先輩がステキすぎて、入学して先輩に会いたいという感情が起きたということ。

本当に高校生が欲しい情報や体験と、学校側のねらいや企画がオフラインからオンラインに変わったときにチューニングしなおす必要があったと痛感しています。

オンラインとオフラインでは高校生の目的も違うし、それに対応するには手法は変えてコミュニケーションを設計しないとですね。

以上、

【オープンキャンパスのUXを考える。「夜のオープンキャンパス」を開催した話。】でした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?