1930年代(25)

日中戦争(その15)

日本切腹、中国介錯論

本稿は、拙note第19章の続きである。19章では、日本が「満州事変」から「満州国」(傀儡国家)建国を強行し、列強の干渉(リットン調査団報告書)を受け、国際連盟を脱退(1932)したところまでを書いた。日中戦争が始まったのが1937年であるから、そこから日中戦争が始まるまでの5年間、日本の国内外にどのような変化があったのか。そして、日中戦争が始まり、各国は日本に対してどのような態度を示したのか。

(一)陸軍統制派の第一次世界大戦総括と総力戦体制づくり

陸軍に統制派と皇統派の2派閥があったことについては、拙note第3章にてふれた。「2.26事件」でクーデターを企てた皇統派は隊付き将校と呼ばれた軍人が多かったのに反し、統制派は、陸軍士官学校や陸軍大学校を卒業し、陸軍省や参謀本部などの中央官庁の中堅として働く人々が多かった。

統制派の戦争イデオロギーは、欧州を主戦場とした第一次世界大戦において、ドイツが連合国に敗北した総括から出発している。この戦争は、国家と国家の総力をあげた戦争であったとの認識である。戦争とは、軍事はもとより、国家の総力が激突する戦いだという。

統制派のイデオローグで、〔注1〕悲劇の人ともいわれる永田鉄山は、総力戦を《高度な総力戦に備えて軍の統制を制度と人事によって強化し、その組織的圧力によって国家全体を高度の国防国家に止揚しようとするもの》と定義した。

加藤陽子は『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(以下「前掲書」)のなかで、《皇統派は、武力戦のレベルではドイツは連合国を圧倒しながら、「列強の経済封鎖に堪えず、国民は栄養不足に陥り、抗争力戦の気力衰え」たこと、「思想戦による国民の戦意喪失、革命思想の台頭」などで国民が内部的に自壊してしまったから負けた、と分析した》と説明する。そして、《今後の戦争の勝敗を決するのは「国民の組織」だと結論づけ、就業人口の半数を占め、兵士の供給源である農民をどううまく組織するか、この点に戦争に勝利するカギがあるとみていた》という。国民(農民・勤労者)を侵略戦争に向けて組織化し総動員するためには、《政党を主とした議会政治ではダメだ》というのが統制派の基本的考えであり、世界恐慌の影響をもっとも強く受け、疲弊した農山漁民の救済、勤労民の生活保障といった社会主義的政策を打ち出したのである。

〔注1〕悲劇の人;〈悲劇の人といわれた永田鉄山〉は、軍政家として本流を歩み「将来の陸軍大臣」「陸軍に永田あり」「永田の前に永田なく、永田の後に永田なし」と評される秀才。陸軍省軍務局長(階級は陸軍少将)時に、陸軍内部の統制派と皇道派の抗争に関連して相沢三郎陸軍中佐に殺害された。

(二)軍部による「社会主義的政策」

加藤陽子は前掲書のなかで、軍が行った農村救済政策をとりあげている。加藤がいった通り、当時の日本産業別就業人口統計によると、農業従事者が46.8%を占めていた。国民の半数が農民だった。ところが、1928年から行われた普通選挙は3回行われたにもかかわらず、農民が望んだ政策は実現されなかった。たとえば、小作人の権利を保障する小作法などの法律は帝国議会を通過しない。しかも、世界恐慌の影響をもっとも深刻に被ったのは、拙note第22章で詳報したように、農村であったにもかかわらず、政友会、民政党とも、農民の負債、借金に冷淡であった。農民救済策は、当時の政党からは一切出てこなかった。

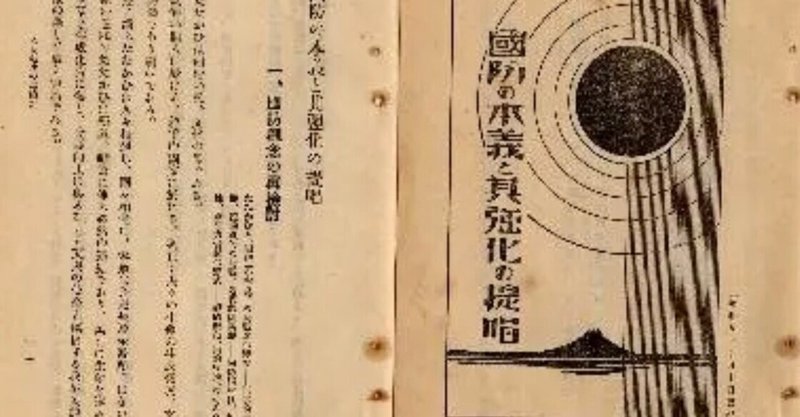

このようなときに、「農山村漁村の疲弊の救済は最も重要な政策」と断言する集団が軍部だった。陸軍統制派が1934年に発行した「国防の本義と其強化の提唱」というパンフレット(通称「陸パン」という。)にそのような救済策が掲載されていた。同パンフレットは、永田鉄山が陸軍省軍務局長の地位にいたとき作成されたもの。加藤陽子は前掲書において、「陸パン」を次のように紹介している。

陸パンの内容を少し紹介しておきましょう。なかなか読ませます。・・・「たたかひの定義」として、「たたかいひは創造の父、文化の母である」とまあ、こう始まるわけです。・・・国防とは軍備増強だけではないといいはじめる。国防は「国家生成発展の基本的活力」だと定義するのですね。そして、いちばん大事なのは国民生活。「国民生活の安定を図るを要し、就中、勤労民の生活保障、農山村の疲弊の救済は最も重要」と書く。なんだか、今の政党の選挙スローガンとまちがえそうな文句ですよね。

同じく陸軍の統制派が、34年1月に作成していた計画書「政治的非常事変勃発に処する対策要綱」にも、農民救済が満載されていました。政友会の選挙スローガンなどに農民救済や国民保険や労働政策の項目がなかったのに対して、陸軍はすごいですよ。たとえば、農民救済の項目では、義務教育費の国庫負担、肥料販売の国営、農産物価格の維持、耕作権などの借地権保護をめざすなどの項目が掲げられ、労働問題については、労働組合法の制定、適正な労働争議調停機関の設置などが掲げられていた。戦争が始まれば、もちろん、こうした陸軍の描いた一見美しいスローガンは絵に描いた餅になるわけですし、農民や労働者の生活がまっさきに苦しくなるのですが、政治や社会を変革してくれる主体として陸軍に期待せざるをない国民の目線は、確かにあったと思います。(前掲書P316~317)

永田の、一見すると「社会主義的」に見えるこのような政策は、戦争に勝つためには兵士の供給源である農民・勤労者の生活を立て直してあげて彼らの支持を受け、全国民を戦う機械として教育、訓練し、侵略戦争に臨める国家体制、社会体制の構築を目指すもの――と換言できる。社会主義的政策を装う「陸パン」こそ、陸軍が目指す総力戦体制をもっともよく象徴する。

(三)陸軍、復活するソ連に警戒強める

陸軍の対中国政策にも大きな変化があった。ソ連の復活に対する警戒である。ここで簡単に、日ソ関係を振り返っておこう。1917年のロシア革命の波及を警戒した日本、イギリス、フランス、イタリアはロシア内戦への干渉を決定。1918年にチェコ軍団救出を名目にシベリア出兵を実施したが、1922年に撤収、その後、1925年に日ソ基本条約が締結され、1920年代には日本とソ連は大陸方面では安定状態を保っていた。日本は租借地の関東州、ソ連は1924年に成立したモンゴル人民共和国を勢力圏に置いた。

日本は1931年に「満州事変」を起こし、翌年「満州国」を建国して満蒙地域を勢力下に置いた。同1932年の日満議定書で、「満州国」防衛のため関東軍は満州全土に駐留するようになった。満州国軍は1935年時点で歩兵旅団26個と騎兵旅団7個の計7万人と称した。ソ連は「満州国」を承認しなかったが、「満州国」内の権益を整理して撤退する方針を採った。

ソ連はモンゴルと1934年11月に紳士協定で事実上の軍事同盟を結んだ。1936年にはソ蒙相互援助議定書を交わし、ソ連軍がモンゴル領に常駐した。モンゴル人民革命軍がソ連の援助で整備され、1933年には騎兵師団4個と独立機甲連隊1個、1939年初頭には騎兵師団8個と装甲車旅団1個を有していた。

こうして満州事変以後、日ソ両国の勢力圏が大陸で直接に接することになり、日本とソ連は満州で対峙するようになった。初期には衝突の回数も少なく規模も小さかったが、次第に大規模化し、日中戦争開始後、張鼓峰事件を経てノモンハン事件(1939)で頂点に達する。なお同事件については後ほどふれる。

日本軍は、傀儡国家「満州国」をつくったものの、大いなる不安に駆られた。前出の通り、満州と接する共産主義国家・ソ連の復活である。ソ連は革命後、農業不振に見舞われ国力を衰退させたが、産業の重化学工業化を基調とした「五ヶ年計画」を着実に進め、極東においても軍備増強に成功し始めた。前掲書によると、日本陸軍が行った1934年における日本軍とソ連軍の戦力比較によると、日本の航空機の保有数はソ連の3分の1以下であったという。

(四)陸軍による華北分離工作

陸軍は、満州国と国境を接する場所、すなわち中国の華北地域でソ連軍を効率よく撃退する計画を立案した。ここでいう華北地域とは、河北省、察哈爾省(チャハル省、現在の内モンゴル)、山東省、綏遠省の5省である。この地域を中国国民政府の支配から切り離し、中国の南京などとは別の経済圏・政治圏をつくろうとした。これが1935年当時、広田弘毅内閣下で進めようとした華北分離工作の概要である。この工作が、中国内にいた「対日宥和派」を日本から離反させるモメントとなった。

(五)日本の対中貿易の落ち込み

日本による「満州国」建国は、日本の経済に打撃を与える結果となった。前掲書によると、中国の輸入に占める主要貿易国のシェアは、1929年(満州事変前)時点で、㋐イギリス9.4%、㋑日本25.5%、㋒アメリカ18.2%だったのが、1937年(満州事変後)ではそれぞれ、㋐11.7%、㋑15.7%、㋒19.8%となった。日本だけが10ポイント近くも落ち込んだ。《そのぶんどの国が儲けたかといえば、ドイツとソ連ですね。これらの国は第一次世界大戦の敗戦国でありますから、戦勝国であった中国から見れば、初めて完全に平等な貿易協定を結べた相手国にあたります。》と加藤はいう。

加藤のこの指摘は興味深いもので、第一に、拙note第13章において、スイス人貿易商ミューラーがヴィオリスに向かって、日本の不況の一因として、中国政府による日本製品不買運動を挙げていたことを紹介したが、ミューラーの言説については留保が必要かもしれない。中国政府による日本製品ボイコットが日本の貿易不振の主因ではなく、日本政府の失政を隠蔽するため、反中国プロパガンダとしてボイコット説を流布した可能性もあり得る。

第二は、日米戦争開始時、日本はドイツとイタリアを含んだ日独伊三国同盟を結んでいた(1940)し、ソ連とは日ソ中立(相互不可侵)条約を締結していた(1941)ことである。日中戦争開始前、日本は、中国をめぐる経済競争において、ドイツ、ソ連とはライバル関係にあったのである。

(六)統制派、皇統派を一掃し、陸軍の主導権を掌握

国内における特筆すべき動きは、拙note第1章で詳述したので繰り返しになるが、1936年(昭11)、陸軍皇統派が蹶起した、「2.26事件」である。陸軍皇統派によるクーデターであったが、統制派により、天皇の名において鎮圧され、指導者は死刑に処された。この事件を契機として、陸軍内の皇統派勢力は一掃された。

盧溝橋事件(支那事変)勃発

「2.26事件」の翌年(1937年7月7日)、拙note第10章に詳述したとおり、中華民国北京西南方向の盧溝橋で、日本軍と中国国民革命軍第二十九軍とが衝突、この衝突を契機として、日中戦争(支那事変)が始まった。戦況を大雑把に示すと、戦禍は華中地域に飛び火し、上海を巻き込み航空戦が展開され、戦闘は1937年8月半ばに本格化した。上海での戦闘は8月13日から11月9日まで続き、その間、日本側(陸軍)の死者は9,115人、戦傷者31,257人に達した。海軍の死傷者は465人であった。

諸外国による中国援助

中国軍の抵抗は日本の予想を超えたものであった。その理由は、ドイツ、ソ連、イギリス、アメリカが中国を軍事的・経済的に援助したからである。加藤陽子は次のように書いている。

ドイツは・・・38年5月12日に満州国を承認して明確に日本側と手を組むまでは、中国側に最も大量の武器を売り込んでいた国でした。兵器・軍需品を売り込むだけではなく、軍事顧問団も蒋介石のもとに送っていた。ドイツ人軍事顧問団に率いられた中国軍は、ダイムラー・ベンツ・・・のトラックで運ばれて戦場に赴いていたのですから、日本軍の持っていた国産の軍用トラックなどよりずっと性能がよかったはずですね。

・・・中国とドイツの関係は武器を売り込む関係、買い取る関係で、・・・経済的な商売関係です。

(一方の・・・)中国とソ連の場合は、軍事的な関係がつくられ、37年8月21日に、中ソ不可侵条約を結んでいた。この条約の内容は、武器援助です。ソ連は中国に対して、飛行機924機、自動車1,516台、大砲1,140台、機関銃9,720丁、志願兵というかたちでソ連人パイロットを、それぞれ送ります。ソ連は、日本側との軍事的な対立は早晩避けられないと考えてはいましたが、自らの国家が対日戦争の準備ができるまで、その時間かせぎを中国にやってもらえるならば、このくらいの軍事援助はお安い御用という感じだったと思います。(前掲書P348)

アメリカは中国に対して2500万ドルの借款を行い、また、中国の海岸線が封鎖されていても香港などを通じて物資を入れた。1939年になると、アメリカは日本に対し、航空機とその部品の対日輸出を禁止し、日米通商航海条約の廃棄を通告した。これはアメリカによる日本への警告だと解釈できる。

イギリスは、日本軍が上海、南京、武漢を陥落させ(1938.10)、中国の産業文化の中心である長江下流域、中流域まで占領するに及んで日本に対して警戒感を強め、中国に対して借款を行うに至った(1939.3)。また、イギリスからの物資は、広州、香港、フランス領インドシナなどから、つまりのちに援蒋ルート(蒋介石を援助する物資を運ぶ道という意味)を通じて、中国内に移送されるようになった。

第二次国共合作

中国国内の動きとして、国民政府と中国共産党が1937年、対日抗戦を目的に休戦協定を締結したことを挙げなければならない。二度目の国共合作の契機となったのは、西安事件と呼ばれる蔣介石監禁事件であった。蔣介石による執拗な討伐作戦の遂行により、勢力を衰退させていた共産軍であったが、張学良による蒋介石拉致監禁を境に、蒋介石の妥協を引き出すことに成功した。蒋介石監禁の報を受けた中国共産党は、蔣介石殺害を検討したが、スターリンの鶴の一声で立ち消えとなったといわれている。スターリンは、蔣介石と和睦することで、共産党勢力を温存し、国民党と手を組んで抗日戦を継続することで、日本を中国に釘付けにして対ソ戦を回避させられると考えたためだという。蒋介石は、息子の蔣経国が留学中のソ連に政治的人質に捕られ、帰国を条件に国共合作を認めたという説もある。国共合作が成立したことにより、ソ連の国民政府支持、新疆・外蒙古に対するソ連の介入政策の撤回、中国側の防共政策の放棄が成立し、中国に対して共同防共を働きかけて来た日本の対中外交は破綻した。

ノモンハン事件

日中戦争のさなか、1939年5月から同年9月にかけて、満州国とモンゴル人民共和国の間の国境線を巡って、大規模な紛争が発生した。この紛争は、日本と、満州国と国境を接し、モンゴルと協力関係にあったソ連との間で断続的に発生した日ソ国境紛争(満蒙国境紛争)の一つである。紛争の端緒は、満州国軍とモンゴル人民軍の衝突であったが、事実上は両国の後ろ盾となっている日本陸軍とソ連赤軍との戦闘であり、最大規模の軍事衝突となった。戦闘は2度にわたり(第一次、第二次)、両軍大量の死傷者を出したまま膠着状態に陥り、何度か停戦会議が重ねられたが合意に至らなかった。事実上の停戦と国境が確定したのは、1941年4月の日ソ中立条約の締結においてであった。

ノモンハン事件がもつ意味は、日本側からみれば、中国とソ連の両方を敵にまわす戦争の回避であり、ソ連側からみれば、ポーランド侵略から対独戦を予見するなかで、日本との長期的戦争を回避した、ということになろう。しかしこの停戦は暫定的なもので、満蒙をめぐる日ソ両国の衝突は不可避の運命にあった。「ノモンハン」の決着は、やがてアジア太平洋戦争末期、1945年8月、日本の無条件降伏直前、ソ連の侵攻によってやってくる。

歴史を予見した中国の若き俊才二人(胡適と汪兆銘)

筆者が胡適、汪兆銘という中国の二人の「才能」を知ったのは、加藤陽子の前掲書からである。よって、‶詳しくは、同書を参照”と書けばすむのだけれど、近未来を構想するヒントとして、どうしても触れておきたいと考えてしまった。

当時の日本の軍事・外交戦略は軍部の課長級の手で作成されたもので、独善的で粗雑かつ短兵急なものであった。その一方、中国側のそれは、国内外、とりわけ世界情勢及び敵国に係る冷徹かつ長期的分析によって構築されていたのである。結果論ではなく、日本は中国を支配することは難しかったのである。

・日本切腹、中国介錯論(胡適)

日中戦争が始まる前の1935年、胡適は「日本切腹、中国介錯論」を唱えた。加藤が前掲書に書いた胡適の言説は、中国生まれで日本の一橋大学で博士号をとった鹿錫俊・大東文化大学教授の研究により、日本に紹介されるようになったという。胡適は蒋介石に仕えた若き外交官である。加藤は前掲書で次のように書いている。

(胡適は)・・・中国は世界の二大強国となることが明らかになってきたアメリカとソ連、この二国の力を借りなければ救われないと見なします。日本があれだけ中国に対して思うままにふるまえるのは、アメリカの海軍増強と、ソビエトの第二次五ヵ年計画がいまだ完成していないからである。海軍、陸軍とも豊かな軍備を持っている日本の勢いを抑止できるのは、アメリカの海軍力とソ連の陸軍力しかない。

このことを日本側はよく自覚しているので、この二国のそれぞれの軍備が完成しないうちに、日本は中国に決定的なダメージを与えるために戦争をしかけてくるだろう。つまり、日米戦争や日ソ戦争が始まるより前に日本は中国と戦争を始めるはずだと。・・・実際の太平洋戦争は1941年12月に始まりますし、日ソ戦は太平洋戦争の最終盤、45年8月に始まるわけですが、日中戦争は37年7月に始まる。(P323 ~324)

アメリカやソ連を不可避的に日本と中国との紛争に介入させるにはどうすべきか。胡適は、そのためには《中国が日本との戦争をまず正面から引き受けて、2、3年間負け続けることだ》といった。1935年までの時点では、中国と日本は大きな戦闘はしてこなかった。むしろ、中国は戦争を回避してきた。しかし胡適は、《これからの中国は絶対に逃げてはダメだ》という。《膨大な犠牲を出して中国は戦争を受けて立つべきだ、むしろ中国が戦争を起こすぐらいの覚悟をしなければいけない》という。胡適は暗澹たる覚悟を指導者・国民に求めたのである。加藤は前掲書にて胡適の論の最後の部分を引用しているので、そっくり転載する。

以上のような状況に至ってからはじめて太平洋での世界戦争の実現を促進できる。したがって我々(中国国民)は、3、4年の間は他国参戦なしの単独の苦戦を覚悟しなければならない。日本の武士は切腹を自殺の方法とするが、その実行には介錯人が必要である。今日、日本は全民族切腹の道を歩いている。上記の戦略は「日本切腹、中国介錯」というこの八文字にまとめられよう。

たしかに日本は‶全民族切腹の道”を進んでいた。

・中国のソビエト化を防ぐべく、日本と妥協する(汪兆銘)

胡適を批判したのが、対日宥和派の汪兆銘であった。両者は1935年の時点で論争をしていた。汪兆銘は、《胡適のいうように、3年、4年と中国が日本と戦争をしているあいだに、中国はソビエト化してしまう》と反論したという。汪兆銘の予測は日中戦争終結後の1949年、現実のものとなった。蒋介石は毛沢東率いる人民解放軍に追われ、台湾に逃げ延びた。そして、その75年後のいま(2021)、中国による台湾武力解放が囁かれている。

汪兆銘は蒋介石の国民政府のナンバー2でありながら、1938年末、ハノイに脱出したのち、日本の傀儡政権を南京に樹立し主席となり、南京・上海周辺地域を治めたため、漢奸(中国人の敵)と批判された。

加藤陽子は、胡適、汪兆銘について、次のように評している。

ここまで覚悟している人たちが中国にいたのですから、絶対に戦争は中途半端なかたちでは終わりません。日本軍によって中国は1938年10月ぐらいまで武漢を陥落させられ、重慶を爆撃され、海岸線を封鎖されていました。普通、こうなればほとんどの国は手をあげるはずです。常識的には降伏する状態なのです。しかし、中国は戦争を止めようとはいいません。胡適などの深い決意、そして汪兆銘のもう一つの深い決意、こうした思想が国を支えたのだと思います。(P329)

(「日中戦争」の項おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?