資本とゼブラ企業

資本主義の始まり

資本とは、企業の成長を支えるためのものであり、成長した暁には資本家はその恩恵を分配してもらうものでした。東インド会社が株式会社の始まりと言われますが、当時は航海(ベンチャー)をするために資本を集め、航海に成功しインドや諸外国から価値のあるものを持って帰ってき、それによる儲けを資本家に分配するというものでした。

当初はそういう意味では有期のものでしたが、時代の流れとともに株式会社は永続化します。永続的であると終わりがないため、区切りをつけるために期間会計の考え方が発展します。これによって、期間ごとに損益分配が可能となりました。

流通市場の発達

また、流通市場が発達し株式売買が可能となります。流通させることでより多くの資本が流入が可能になり資本市場が発展しました。一方で、資本の目的が企業の成長支援に加えて流動させることにも移っていきます。株式を市場で売買することによって儲けることができるようになります。儲けるためには、株価を上げなくてはいけない。そのためには、企業がより大きく、より多くの利益を上げることが求められていきます。こうして、現在のシェアホルダー・キャピタリズムと呼ばれるものができたのではないかと思います。

行き過ぎた資本主義

資本主義が発達するにつれて様々な問題も発生し行き過ぎた資本主義と呼ばれるようになりました。そういった行き過ぎた資本主義からの揺り戻しのように、CSRからCSV、ESG、SDGsなどの流れとともに社会課題解決型企業が現れます。ただし、上記流動を前提とした資本主義の中で、どうしても資本はわかりやすい社会課題解決方を持つ企業に集中します。

ゼブラ企業に関する調査とレポート

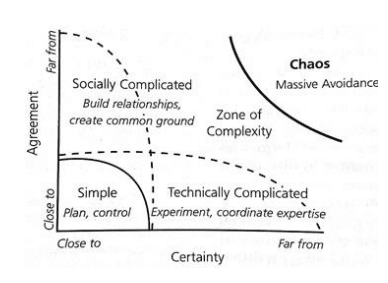

Zebras Uniteでは、今年の春に自身で実施したコミュニティ・サーベイに関するレポートを発表しました。コミュニティ内のゼブラ企業へ調査を行いその結果と考察をまとめたものです。このレポートの日本語訳はまた別の機会に皆さんと共有しようと思いますが、本レポートの興味深い示唆の一つとして、ゼブラ企業が取り組む社会課題と技術的課題の複雑さに関するものがあります。このレポートでは、多くのゼブラ企業が世の中で完全に合意の取れていない社会課題に取り組んでいるとされています。

要は、万人がまだ課題と認めていないが将来的に課題となるであろうもの、あるいは一定のコミュニティ内で課題と認められているものに取り組んでいるということです。例えば、LGBTに関しては国によっては万人が認めているとは言い切れないかもしれません。また、21世紀に向けた教育問題も皆何かを変えなければと思っているものの、標準化された一つのソリューションがあるわけでもありません。

ゼブラ企業が増える意義

世の中の発展と共に、価値観は多様化し、皆が同じ課題を感じ、サービス・製品を求める時代ではなくなってきました。多様な価値観を包含するということは、そのコミュニティにいる人が重要になってきます。ゼブラ企業が増えることによって、潜在的な社会課題が発見され解決に向かうことになります。また、コミュニティがより重要視され、より多くのステークホルダーへと意識が向かうことになるでしょう。

現代の資本主義は必ずしもこのような企業にとって、好ましい環境とは言えません。Tokyo Zebras Uniteでは、こういったゼブラ企業がアイデンティティを持てる社会を創り、また彼らに資金面を含めた必要なリソースが行き渡る仕組みを作ろうとしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?