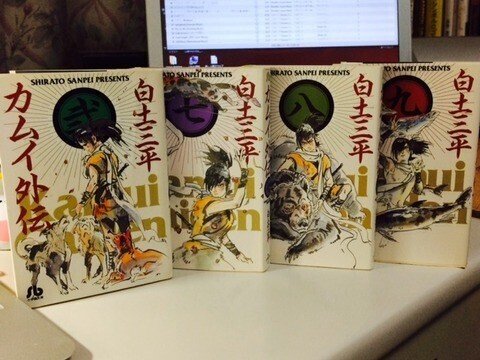

『カムイ外伝』白土三平作、小学館文庫

ずっと前から気になっていたのが、『カムイ伝』と『カムイ外伝』だ。1年ほど前に、古本の全巻セットで大人買いしたが、読み出すタイミングがないまま、昨年の暮れまで書斎の本の山に鎮座していた。『カムイ伝』の方は、ずいぶん前に一度、読みだしたが、三巻ぐらいでやめてしまった。漫画とはいえなかなか読み応えがありすぎたからだ。考えてみれば、『カムイ伝』は、江戸時代の専門家である、法政大学の田中優子が、大学のゼミ研究の対象にしているのである。江戸風俗や時代を考察できるほどの情報の宝庫なのだから、気軽に読めなかったのもうなづける。

そんなこともあり、続きの『カムイ伝』は読まれず、また『カムイ外伝』は、ビニールで包装されたままだった。それを、昨年から今年にかけて、部屋の整理をする合間をみつけて読んでみた。『カムイ外伝』は、むかしテレビアニメーションも見ていたし、数年前の映画で、松山ケンイチ・カムイのものを見ていた。読み出すと、その勢いに巻き込まれて、夢中になって読んでいた。この漫画はいろんな点から考えさせられた。そんないくつかの気づきについて述べてみたい。

○ 人生の意味を問い続ける‥

私は、この物語の全編を通じて、たいへん哲学的だと思う。ここで「哲学」というのは、西洋の哲学ではなくて、生きる意味を問い続けることをいっている。それにまさる、人生における重要な哲学はないと思うからだ。カムイは、自分が所属していた忍びの世界から逃げ出した。そこに、生きる意味がないと感じたからだ。世界を否定された側はだまっておれない。刺客が次から次と送られてくる。カムイは強い。だから、負けない。しかし、刺客と対決し相手をたおすたびに、その意味を問うていく。それが生きることなのかを問い続けていく。

カムイは自分が安住できる場所を見つけることができず、常に追っ手を気にしながら、さすらっていく。その姿は、いつまでも自分探しをしている現代の人たちの心理に近いものがある。「人生哲学の深みがある‥」と感じたところをひとつ紹介しよう。第3部「剣風」【第2話・死相】の冒頭の部分で、謎の坊主との掛け合いである‥カムイはどこかの山の中の作業員としてはたらき、ほかの人たちとは離れて休んでいる。そこに坊主が、「死相が出ておるが何か心当たりがあるかな‥」ときく。「ないこともない」とこたえるカムイ。そのカムイと坊主が見つめるすぐその目の前で、ねずみを襲おうとしている猫がいる。猫がねずみに襲いかかり、ねずみが瀕死になるが必死に猫にいどみかかる。しかし、どうみても、猫にやられそうな瞬間に、坊主は石を投げ入れる。それが機会となり、ねずみは逃げていった。

「何故だ」とカムイは問う。

不気味な笑いをした坊主は語り出す‥

「どのようにあがこうが、ねずみは猫に食われる餌であってみれば、やむをえんことじゃ‥」

「それが運命(さだめ)じゃ‥‥」

「だが、そうれならば何故ねずみは戦うか‥‥‥」

「おまえさんの思いはそこのところじゃ‥」

「違うかな‥‥」

「一匹のねずみ在りて、ねずみ(種)がある‥‥」

「故にねずみは、鷹、猫の餌たりうる‥」

「万の一つの機がかけてあがく理もそこにある‥‥」

「あがきがあってこそ、わしの投げた石も機となりうる‥‥」

「それも運命(さだめ)じゃ‥‥‥」

「万に一つの機が‥‥一匹を救うかもしれぬ。その機を求むるものは何か‥‥」

「天命か‥‥」

「むだにひとしいあがき‥‥‥むだとわかって…‥‥そのむだを生きる万物‥‥」

「そのむだこそが生なれば‥‥なんとこの世は無常なことよのう‥」

「一つの夢のかなたに、千、万のついえた夢のあるのを思えば‥‥」

「万に一つの機を得るためのむだも試さぬ手はない‥‥‥」

「しょせん無明の旅を旅する身なれば‥‥」

「よきかな」

「よきかな」と言った次の瞬間、坊主はカムイの顔面にめがけて、手にしていた杖をつきいれる。一瞬、カムイはやられたように見えたが‥もちろん、カムイをそれをかわし、木の上からその坊主を見ている。この坊主の登場シーンであり、そのあとも時々出てくる謎の人物である。それにしても、この部分の言葉、掛け合いこそ、哲学の中心テーマとして、誰もが考えるものだと思うのだ。

○ ファシリテーター・カムイ!

カムイはどうしても毎回の最後が戦うシーンになるため、アクション活劇のような印象を持つ。たしかにそうなのだが、私が惹かれたのは、実はカムイはファシリテーターとして有能だったとわかったところだ。【第3部、盗人宿】では、ひょんなことから、安兵衛という盗賊の幹部との付き合いができる。その親分が何者かにはめられてお上に拿捕されるが、仲間を守るために自死する。その後、カムイは盗賊の跡目争いに巻き込まれる。

3人の小頭同士が疑い、半目しあっている。その中のひとり、松造は、安兵衛こそが親分をちくった張本人と決めつけ、カムイともども捕まえてる。縄でしばられたカムイは、その場にいる盗賊たちに、”議論”の構造化(整理をする)をして、どういう状態なのかを理解させる。誤解を解き、だれが本当の「悪いやつなのか」をさぐるように、方向性を示唆していく。カムイの手腕により、お互いに潰し合わずに、本当の下手人を探すことになる。まさに、ファシリテーター・カムイは、その盗賊という組織が混乱するのをしずめ、やるべき目標をしめし、行動に移せるようにそそのかし、支援することに成功していく。そのシーンをちょっと抜いてみる。

安兵衛とともに、松造にとらえれて縛り上げられたカムイはこう切り出していく‥

「松造さん今、仲間うちでもめている場合ではないと思いますが‥」

「な、なんでえてめえは!見かけねえ顔じゃねえか!」と松造。

松造は、匕首をカムイの喉に突きつける。動じないカムイ。

「お、おめえ‥‥こわくねえのか‥‥」

「松造さん、あなたがお頭を密告したんじゃにことはわかりました」

「あ、あたりまえでぇ」

「かといって、安兵衛さんでもない」

「物事がこんがらった時にゃ、落ち着くことです。もつれた糸をほぐす時には、カッカッしてちゃあいけません」

「じゃあどうすりゃいいんでえ!」

「まあ煙草でも一プクやって落ち着くことです。みんなしばり上げてあるんです、ビクビクすることはありません」

「それで‥‥‥」

「おたがいに、落ち着いて相手の目を見つめてごらんなさい。十両とれば首がとぶのを承知で組んだ仲間です。互いにたすけたりたすけられたり、信じ合わなきゃとてもつとまるおつとめではないはずです。そのお頭を密告して金をうばい、己だけのし上がろうとした奴かどうか、よおっく見りゃわかるはずです」

カムイによる効果的な介入によって、松造も安兵衛もお互いが疑いあって、潰し合おうとしていたことに気づく。本当の悪い奴は、もう一人の小頭であることに気づくシーンである。その場の空気の危険さを察知し、その瞬間に効果的に入り込み、状況を俯瞰するようにさとして、その場にいる人たちがわかるように促していく。カムイは、戦いに強い戦士だけではなかった。人と人をつなぎ、誤解をとき、進むべき方向へ意識も力も結集させることができる、稀有なファシリテーターであったのだ。

○ 絵が躍動している!

あと、ぜひふれておきたいのが、絵が飛び抜けていることだ。漫画や劇画というよりも、むしろ映画のようなビジュアルである。興味深いのは、白土三平の画風が、一部から二部でがらりとかわる。一部では、まだ漫画であった。それこそ、その画風から、私は昔テレビでみた「サスケ」や「カムイ外伝」を思い出す、かわいらしいものであった。それが、二部になるとまったく別ものになり、カムイの顔もすさまじく大人の顔になっている。

全体の絵も、みているだけで心地よくなる躍動感がある。漫画を読みながら絵そのものに関心が行くのはめずらしい。私が好きな中では、井上雅彦(『リアル』『バカボンド』)の絵を連想させるが、それ以上に劇画であり、それ以上に生臭い。それでいて、コマ割りは、こじんまりとしている。いたずらに大きなコマや、ページを飛び出すような描き方はなく、綺麗にコマの中に収められているのに、その状況が紙面を突き抜けてきてしまう。画力が圧倒している感じるのは、ときとしてト書きの言葉もセリフもなして、絵がだけで語られるところが随所にある。そんなところは、映画よりも迫力がある。

絵がこんなに躍動的だと思ったのは、正直、白土三平がはじめてかもしれない。それもそのはずだ。プロフィールで知ったが、画家・岡本唐貴の長男として生まれている。それで私も合点できた。やはり、漫画や劇画は絵がうまくないといけない。そうじゃないと、読んでいてつまらない。どんなに話の展開がよくても、内容に迫るものがあっても、私には絵がよくないと入っていけないのだ。そう、絵の上手さが、絵を見ているというのを忘れさせてくれるからだ。本当のうまさとは、そのうまささえ忘れさせてしまうものだ。そんな突き抜けたものが、白土三平の描く絵にはある。そして、そんな絵をもって語られる物語にふれられたことが、私はたまらなくうれしいのである。

この物語は深い。人生の意味を探求する姿勢のつらさを教えてくれる。組織や人との関わりを考えるときに、ファシリテーターとしての姿勢も教えてくれる。すごいと思った。なんだか、久しぶりにこんなに気持ちがどっぷりと劇画に入っていった。今度は、一度途中で挫折してしまった『カムイ伝』のほうを読んでみたい。江戸の農民たちの苦しさから、現代に通じる生きることを意味をふたたび考える機会が得られることだろう。白土三平、恐ろしいストーリーテラーである。

これは、私の読書ブログ、『自宅で立ち読み』の第397歩として紹介したものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?