漁師さんの現状

私は美波町の漁師さんに興味を持ちコンテンツ化することに決めた。グループ内での共通のテーマは「海」である。海を選んだ理由は、今日まで授業で、美波町の方たちから話を聞き実際の町の様子を見ていく中で、美波町は漁業が栄えてきた漁師町であることを知り、美波町を語るうえで海は欠かせない存在だと思ったからだ。海は美波町の一部、日常の風景であり、生活に組み込まれた存在なのだと知った。都市部で暮らす私たちにとって、海は年に数回遊びに行く特別な場所、「目的地」のような感覚がある。そんな私たちにとって、互いが当たり前に隣にいるような、美波町と海の関係はとても新鮮で、印象的だったことから、テーマを「海」にした。そしてなぜ私が漁師さんをコンテンツ化したいと思ったかというと、今まで当たり前に海鮮を食べていたが、漁師さんが減っていて若い後継者が減り、漁船も廃船になっている現状を知り、当たり前が当たり前ではないと知ったからだ。以前、授業の一環で映画監督の方のお話を聞いた際、その方が、若い人たちが受験や就職を機に県外に行ったあと地元に戻ると排他的な扱いを受けるという話を仰っており、その現状も若い人が町にいない理由の一つだと思った。そんな、漁師さんの現状について詳しく調べてみようと思う。

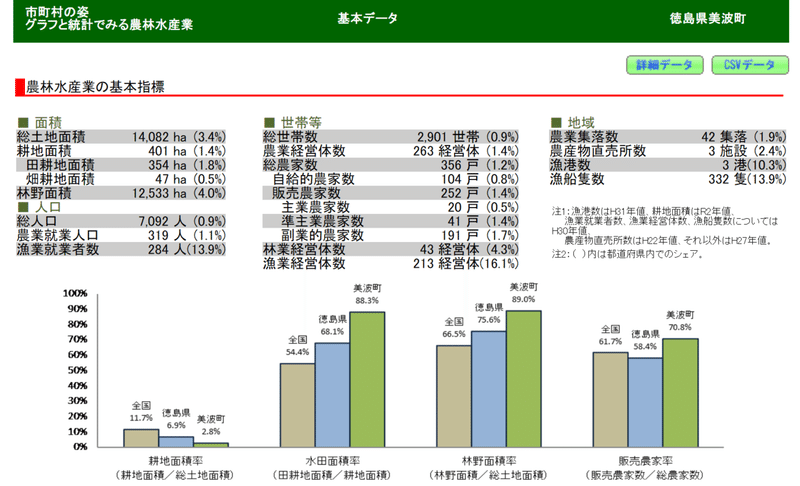

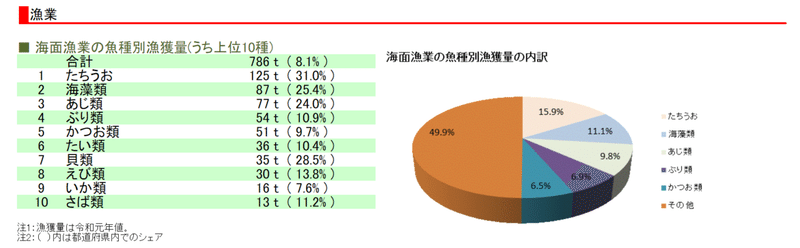

まずは徳島県美波町の基本情報を紹介したい。美波町の総土地面積は14,082ha、耕地面積は401ha。総人口は7,092人、農業就業人口は319人、漁業就業者数は284人である。美波町の海面漁業の魚種別漁獲量は以下の通りだ。

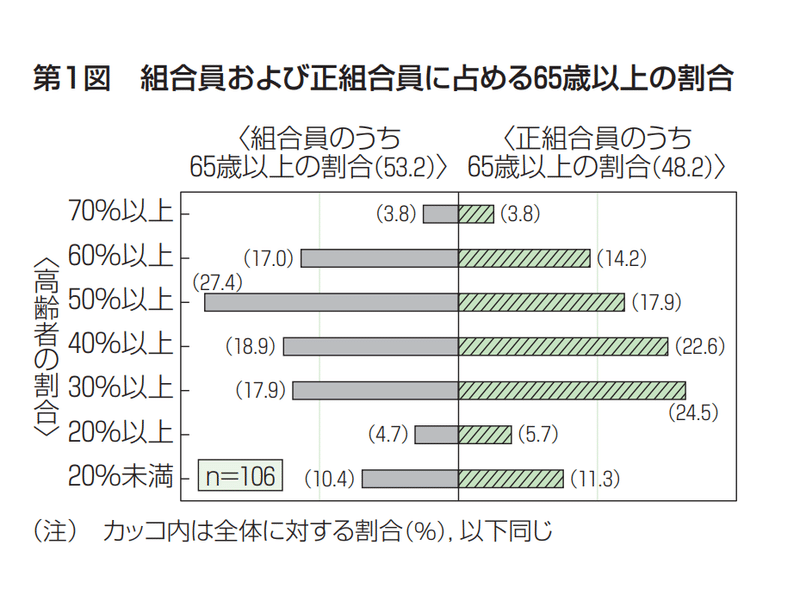

漁師さんの現状についてだが、「漁業就業動向調査報告書」によると、2012年の全国の漁業就業者数は17万4千人(岩手、宮城、福島の3県を除く)、うち男性が14万9千人である。また、男性の漁業就業者数のうち65歳以上の人が占める割合は36.4%である。本アンケートでは、漁協組合員に占める65歳以上の割合は53.2%、正組合員の同割合は48.2%である。

漁業者・組合員の高齢化の問題点としては、漁村・漁協の活気がなくなることでや地域の神祭などの行事ができなくなること、独居老人の増加、廃業による漁船や資材の処分、水揚量の減少、漁協の事業利用の減少などがあげられている。会社定年後に漁業を始める人もいるが、基本的に彼らは厚生年金を受給しており、すべての人ではないが、生きがい・楽しみとして漁業をしている。「定年後、正組合員に加入した60~65歳の漁業者の水揚げが増加している」という漁協もあった。

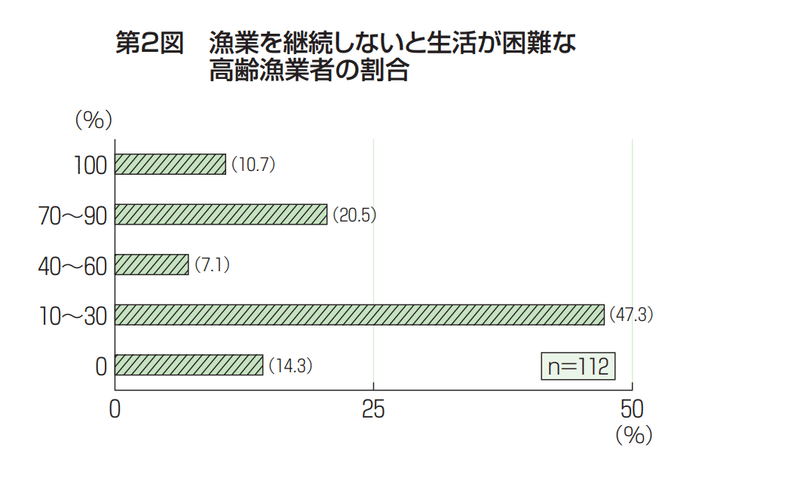

65歳以上の正組合員のうち後継者が一緒に操業している人の割合は22%にとどまり、それ以外で漁業後継者がいるのが9%、後継者がいないとする割合は69%に達している。「漁業をやりたい人を受け入れたいが、漁業者が高齢のため、指導する人がいない。もっと早く対応しておけばよかった」と後悔している漁協もある。高齢漁業者は将来の課題の一つとして、漁船や漁具の処分をあげていた。以前であればほかの漁業者への売却や譲渡ということができたが、現在は漁業者の減少によってそれが難しくなっている。加えて、高齢漁業者の漁船や設備が古いので引き取り先が見つからないことが多い。実際に、処分に費用が掛かるので、港に廃業した漁業者の漁船や漁具がそのまま置かれて問題となっている漁協もある。

高齢漁業者への生きがいや働きがいの付与、地域コミュニティの維持・発展、若い漁業者への将来モデルの提供など多面にわたって、高齢漁業者が漁業をすることは社会的・経済的に有益である。水産行政は、漁業の担い手対策として漁業への新規就業・後継者等の育成に力を入れているが、それと同時に彼らの将来モデルである高齢漁業者が安全・安心に漁業を継続でき、その後スムーズに漁業を終えられる体制整備も必要である。若い漁業者にとって、高齢になっても漁業ができるということは、将来に対する生きる術・自身にもつながる。今後、若い漁業者を増やすためには、漁業という職業に対しての安心感を伝える必要があると思った。

参考文献 https://tabizine.jp/2019/04/04/249660/

https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n1406jo2.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?