先服薬指導が変える患者との関係

先日ウェビナー形式で先服薬指導についてお話しさせていただく機会をいただきました。

そこでお話しさせていただいた内容をこちらでもシェアしたいと思います。

僕自身は先服薬指導の設計には関わっていないため、あくまで現場のいちプレーヤーとしての感想です。

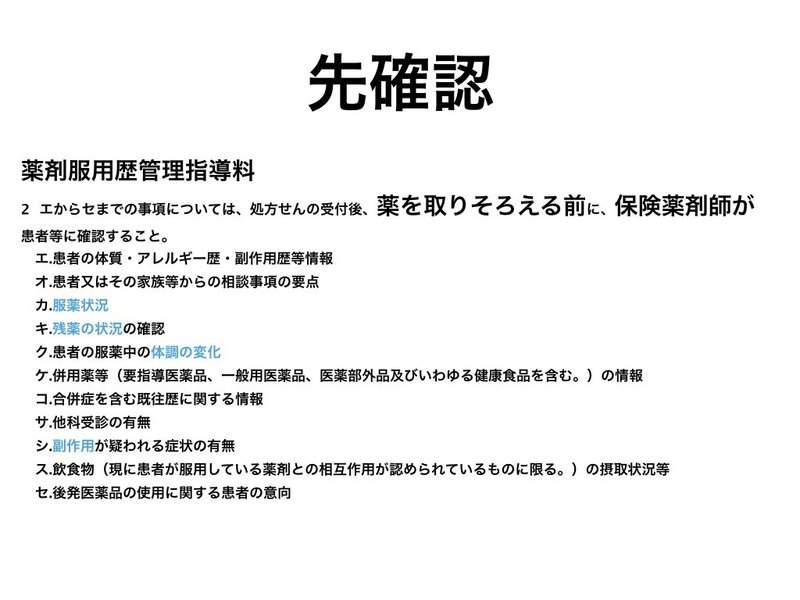

1)法令遵守

まず再認識しておきたいのは"先確認"の義務です。

確認項目をご覧いただくとお気づきだと思いますが、"そもそもこれをやるくらいなら、指導もセットにした方が効率が良いよね・・"ということです。

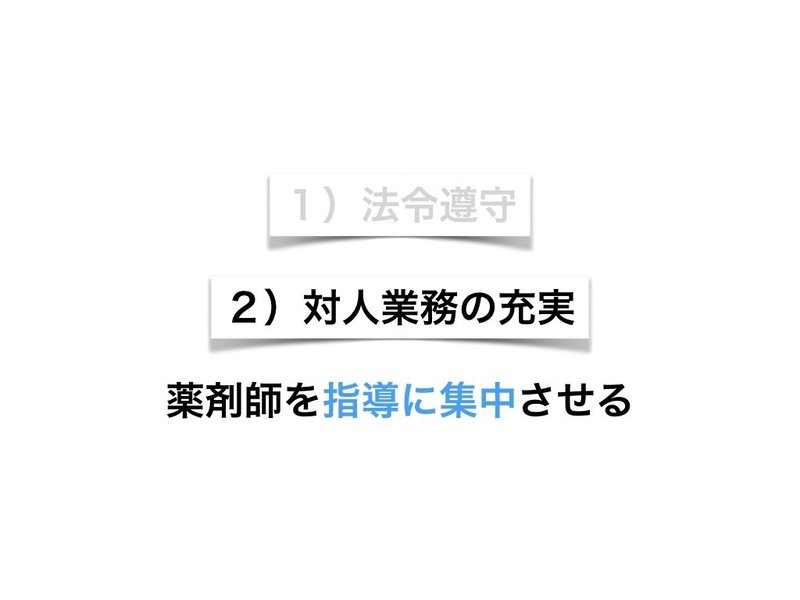

2)対人業務の充実

やってみて感じたのは、指導に集中できるということでした。

先服薬指導のメリットとして、まず挙げられるのが待ち時間の短縮だと思います。

これ、実は患者さん以上に薬剤師にもメリットがあります。

それは、薬剤師側の"早く端的に指導しなきゃ"という心的負荷を取り除くことで、指導だけに集中出来ることです。

お薬を渡す側とお薬を待つ側という関係から、診る側と診られる側という関係に変貌するのです。

さらにもうひとつ、指導に集中できる仕組みは、対物業務と対人業務を切り分ける部分です。

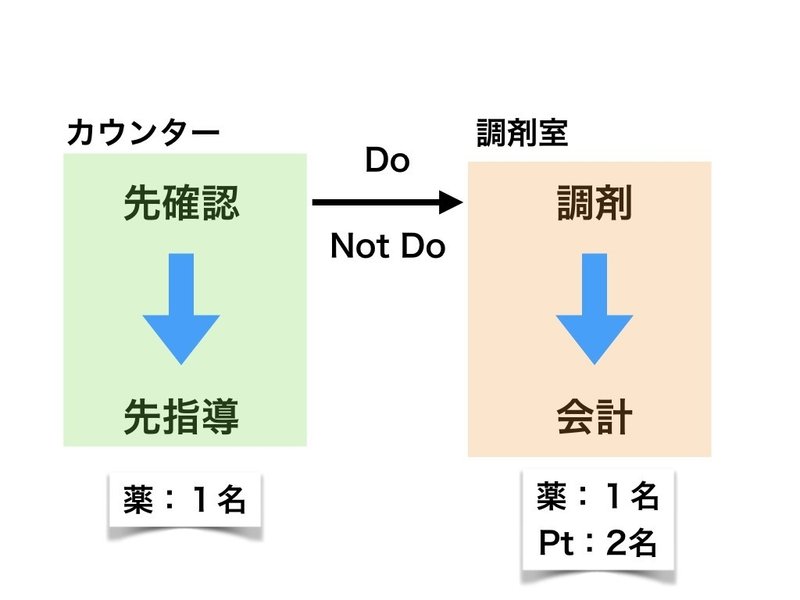

ハザマ薬局では、指導担当と調剤担当の薬剤師2人が動くので、指導している裏で調剤が進んでいます。(担当は状況により流動的)

さらに会計は非薬剤師スタッフの薬局パートナーが担当します(個人的にめちゃ苦手なのでありがたい!)

お薬が手元にない状態で、つまり手ぶらで患者さんと接することになるので、やることは指導することだけなのです。

薬の数や、領収書、お薬手帳、会計の事は考えなくても良いわけですね。

特に僕みたいなマルチタスク苦手人間が対人業務で成果を出すには、もはや無くてはならない仕組みだと感じています。

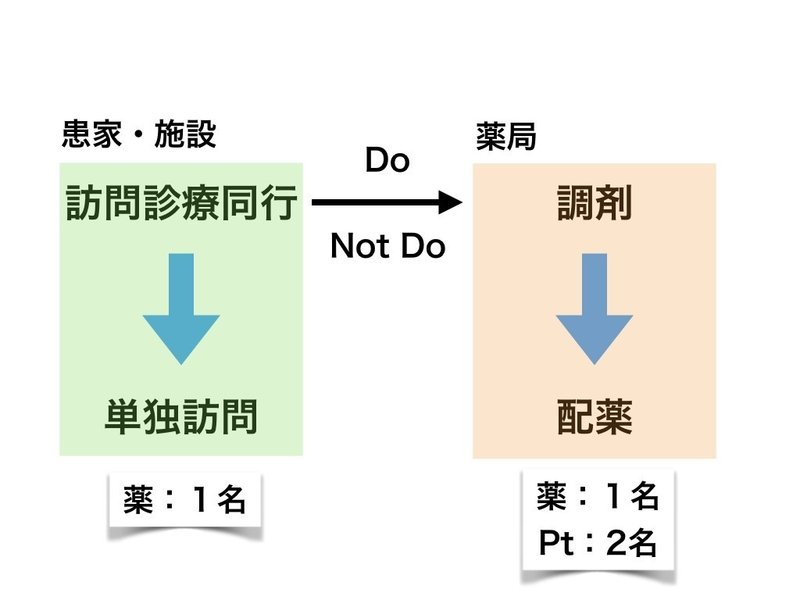

僕が先服薬指導に馴染みやすかった理由としては、在宅ですでに取り入れていた仕組みであることと、その中でそれなりに成果が出せる事が経験的にわかっていた事もあります。

Pt:薬局パートナー(非薬剤師スタッフ)

ハザマ薬局の施設在宅では、すでに先服薬指導に近いフローで取り組んでいました。

僕がほぼ手ぶらで施設の患者さんを診ている間に薬局で調剤&配薬が完結しています。

先服薬指導のフローも考え方は同じです。

先程の図で、医師が処方した内容を薬局に伝えて調剤のゴーサインを出すフローが、こちらでは先確認をして、場合によっては疑義をかけて、という部分に当たります。

在宅領域の対人業務で成果を出すために作ったフローが、外来にもピタリとハマったわけです。

3)とはいえ一歩踏み出すのは不安だ・・

ウェビナーに限らず、"薬が手元になくて指導できるのかな・・"や"慣れるまで難しそう・・"といったお声を耳にすることがありますが、やってみるとそこまで業務がガラッと変わるわけでもないのですぐに慣れます。

とはいえ、現場の人間だけで取り組めるような内容ではありません。

なぜならスタッフだけでなく患者さんの導線が変わるので、薬局のレイアウトを変える必要がありお金がかかります。

また、何のためにやるのか、ということを全スタッフに浸透させなければいけないため、経営陣の決断が不可欠です。

4)いちプレーヤーとしてのコツ

これは新しいことをやる時にいつも意識していることですが、"当たり前の顔でやること"です。

第一声、"腰の痛みどんな〜?"とか"こないだの利尿薬効いたやろか?"と言いながら触診の姿勢に入ります。(ちゃんと人は選んでいます笑)

この辺りも在宅でやってきたことが活きているのですが、やはりひとつ目の成功体験を得るまではなかなか不安な方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、当然ですが、やらないと何も変わりません。

ぜひ勇気を出して、一歩踏み出してみてください。

いつも読んでくださりありがとうごさいます。みなさんが読んでくださることが活力になっています。