『コブタをかぞえて I からMM』と『銅版画家の仕事場』と楽しそうな子豚たち。

ローマ数字って、学校で習ったりした記憶が無い。

なんとなく1がⅠ、2がⅡ、3がⅢだとか、Ⅰだけじゃなく、VとかXとかも使われているらしいとか、そのくらいまではわかりますが、「Ⅳ」と「Ⅵ」はどちらが何なのか。「VⅢ」が8ならば、9は「VIIII」でOKなのか?

私はかなり大人になるまでわからず、というか理解しようと思ったこともなく。

腕時計を買う時なんかも、

「これと同じ時計で、文字盤がアラビア数字のはありますか?」

とお店の人にお願いしてアラビア数字のものを出してもらったりしていました(ちゃんと理解していなくても時計くらいはローマ数字で差し支えないのですが、曖昧なままで使うのが嫌だった)。

しかし今は、4が「Ⅳ」で6が「Ⅵ」ということは間違えないし、9は「VIIII」じゃなくて「IX」だし、100が「C」だとか、1000が「M」だと言うことを知っている。

そしてかなり時間はかかるものの、例えば2878は「MMDCCCLXXVIII」で、3599は「MMMDXCIX」だ、と言うことができます(役に立つことはあまりないですが)。

それはこの絵本のおかげです。

『コブタをかぞえて ⅠからMM』

私の家にある絵本のほとんどは、コドモが生まれてから買ったり頂いたりしたものですが、この絵本はめずらしく独身時代(15年前くらいでしょうか)に買った本。

下北沢のギャラリーカフェに、好きな銅版画家である日向野桂子氏の個展を見に行き、ついでにお茶していたときに、お店の方が

「この絵本も銅版画で描かれているんですよ」

といって紹介してくださいました。

この本の作者のアーサー・ガイサートは銅版画家であり、何冊も出している絵本のたぶん全てが銅版画の技法を使って絵が描かれています。

銅版画というと以前こちらで挙げた『きょうはマラカスのひ』もそうで、あちらはたぶんドライポイント、こちらはエッチングで少々技法が違いますが、「銅版画+水彩の彩色」という手法は共通している。

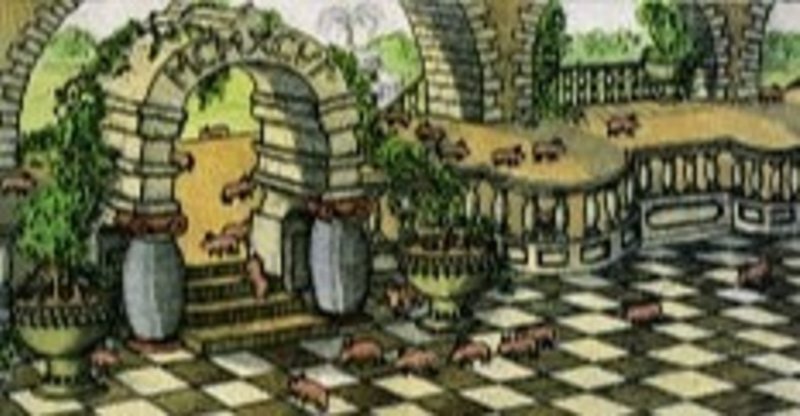

『コブタを数えてⅠからMM』というタイトルどおりの内容で、「Ⅰ」のページには1匹の子豚が、「Ⅱ」のページには2匹の子豚が、「Ⅴ」のページには5匹の子豚が描かれている。

子豚の数を数えたら、ページに書かれているローマ数字が何なのかがわかるしくみです。

ページをめくるごとに子豚は増えていき、最後は「MM」つまり画面上には2000匹の子豚がいる(!)。

さすがに2000を数えるのは大変なので、試しに「C」のページで数えてみたらちゃんと100匹いました。

それも、ただ「子豚が指定の数分いる」のではなく、なんだかどの子豚も楽しそうに、のびのびと遊んだり、気持ちよさそうに寝そべっていたり、画面にぎゅうぎゅうに詰まっていたりして、見ているとニヤニヤしてしまうのです。

いちおう、「子豚を使って、ローマ数字を理解しよう」という本ですが、たぶん、そもそも著者は子豚をたくさん描きたかっただけじゃないかなーという気がする。

このアーサー・ガイサートの絵本は他に『銅版画家の仕事場』を持っていますが、こちらにも豚はあちこちに顔を出すし(人間がメインですが)、その他の本をAmazon等で検索すると、擬人化した豚の話とか、豚の気球旅行とか、豚がらみの絵本が多くて、よっぽど豚が好きなのだろうと思います。

銅板に向き合った作者が、たぶん楽しくうれしく子豚を量産している姿を思い描くと、胸が躍る。

また、翻訳が久美沙織氏だというところが、中年の心にグッときます。

中学時代に大人気だった「丘の家のミッキー」シリーズの作者だった方です。

何度も繰り返し読んだコバルト文庫の表紙の絵(めるへんめーかー氏がイラストを担当)が今も目に浮かぶ。

アーサー・ガイサート氏の絵本はこの方が翻訳している事が多いみたいです。

たとえば子供の頃に雑誌『りぼん』で異彩をはなっていたおーなり由子氏が、最近はEテレの番組で歌の作詞やアニメのイラストを担当されている事に気づいたりしたときもそうですが、この久美沙織氏のように「ちょっとジャンルが変わっているけれども、相変わらずご活躍なさっている」というのに気づくのはとてもうれしいです。

絵本の話に戻ると、わが家のコドモはまだやっとアラビア数字を覚えたところなので、ローマ数字を覚えるのはまだまだ先でいい。それまではコドモに渡さずにオトナの楽しみにしておきます。

おまけ。

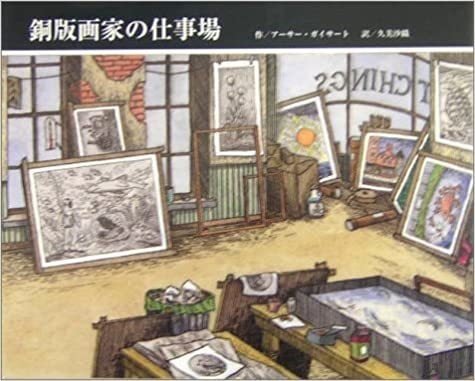

同じ作者の『銅版画家の仕事場』。

作者本人であるらしい「ぼく」が、銅版画家のお祖父さんの工房のお手伝いをする話。

お祖父さんの銅版画に手彩色をしながら、絵の中の世界に遊ぶ楽しさと、銅版画(エッチング)のプロセスが丁寧に描かれています。そして豚もそれなりに出てくる。

私は過去に長いこと銅版画を習いに行っていて、数年に1度、お教室の仲間と合同でグループ展をやったりしていたのですが、見に来てくれたお客様に、銅版画の作画プロセスを説明するのにこの絵本が便利でした。

銅版画の展示をしていると、これどうやって描くんですか?とよく聞かれるのですが、全く知識の無い方に、複雑な工程や大きなプレス機の話を上手く伝えるのは難しく、しかしマイナーな銅版画に興味を持ってくれるのがうれしいので、この機会逃すまじ!と説明に力が入っていたものです。

描かれているのは現在高齢である作者の子供時代だから、数十年前の銅版画工房の様子なのですが、銅版画の手法というのは500年くらいほとんど変わらないものなので、全く古くない。

(版の腐食に現在の日本では主流の塩化第二鉄では無く、希硝酸が使われている。希硝酸は塩化第二鉄よりもより雰囲気のある描線が可能なのですが、危険度が高いのです。アーサー・ガイサートの氏の版画もたぶん希硝酸を使っている)

久しぶりにチェックしたら、アーサー・ガイサート氏の絵本は15年前よりもずっとたくさん国内で出版されていて、そして品切れになっているっぽいです。

好きな作家なので、今のうちに買い集めておこうかと思います。

----------------------------------------------------

『コブタをかぞえてIからMM』

アーサー・ガイサート(著):久美 沙織(翻訳)

発売日 : 1999/3/1

大型本 : 32ページ

ISBN-10 : 4892387142

ISBN-13 : 978-4892387142

出版社 : BL出版

『銅版画家の仕事場』

アーサー・ガイサート(著):久美 沙織(翻訳)

発売日 : 2004/10/1

大型本 : 32ページ

ISBN-10 : 4776400847

ISBN-13 : 978-4776400844

出版社 : BL出版

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?