プリンシプルを持って生きれば、人生に迷うことはない

.

.

日本も明治維新前までの武士階級等は、総ての言動は本能的にプリンシプルによらなければならないという教育を徹底的にたたき込まれた

.

.

★今日の学び-「風の男 白洲次郎」

<風の男 白洲次郎>

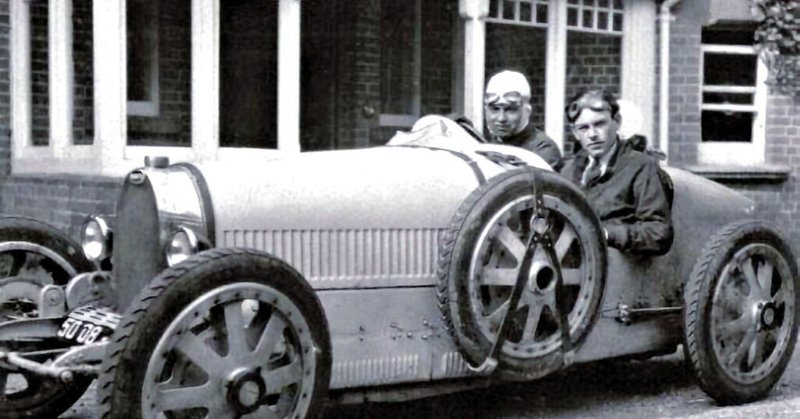

白洲次郎の口から時にnoblesse obligeという言葉が発せられるのを聞いたと証言する人は多い。一般的なこととして言えば、どんなに生まれ育ちがよい人間でも、日本人がnoblesse oblige※などと言いながら、一種の使命感をもった素振りをされたら、何とも気障で歯が浮くような印象を与えるだろう。しかし、白洲次郎の生涯を眺めわたしたとき、彼が身をもって実行し、己を律し、さらには高い立場にいる人間を容赦なく叱りつける際の言葉として浮かんでくるのは、不思議なことにさらりと気障な衣裳を脱ぎ捨てた、このnoblesse obligeという言葉である。おそらく彼は、この語を受動的に解することをせず、きわめて攻撃的な語として用いたのである。10年近くイギリスに遊学し、ベントレーやブガッティーを乗り回す生活をしたという特権を、何らかのobligeとして社会に還元せねばならぬというふうに考えたはずである。

※noblesse oblige(ノブレス・オブリージュ)とは、フランス語で「高貴なるものの義務」を意味する言葉で、19世紀にフランスで生まれた。 貴族や上流階級などの財産・権力・地位を持つ者は、それ相応の社会的責任や義務を負うという欧米社会に浸透した道徳観。

.

外務大臣秘書官室で働いていた杉浦氏が忘れられぬこととして覚えているエピソードの一つに次のようなものがある。

白洲次郎が終戦連絡事務局の参与に就任した直後の昭和二十年の十二月のことであったという。雨の降る週末に、外務省官邸で吉田、白洲、杉浦の三人が卓を囲んで夕食をとっていた。二人が何を念頭に置いてのことか、杉浦氏にはわからなかったが、重苦しい雰囲気が食卓を支配していた。杉浦氏は、僅かの粗末な酒をニ人に注いだ。酒が二人の気分を若干ほぐしたようであった。すると、吉田は「次郎さん、行こうか」と白洲をうながすと、白洲も「行きましょう」と応じて立ち上がった。

~

マッカーサーとバンカー対吉田と白洲との会見の内容は定かではないが、杉浦氏は「あくまでも私のカンだが」と言いつつ、GHQの占領方針に関する重大な事柄について、吉田と白洲はマッカーサーから言質をとって来たのではないかと推測する。

一杯の酒をひっかけ、焼け残りのビュイックを白洲が運転し、助手席に吉田が乗り込んでマッカーサーに会いに行くという図が、昭和二十年の暮の、二人の抵抗(レジスタンス)の船出であったことを我々は胸に刻み込んでおこう。

.

《GHQ側は、草案を日本側に手渡すと、その具体化を急いだ。まだ、日本政府内の意見がまとまらないうちの某日、ぼくはホイットニー氏に呼び出された。至急、翻訳者を連れて来いというのである。そこで外務省翻訳官だった小畑薫良氏らと同道して改めて訪ねると、彼はGHQ内に一室を用意しており、”マッカーサー草案”の全文を一晩で日本語に訳すよう要求した。

こうして-日本語で書かれた最初の”新憲法草案”は専門の法律学者の検討を経ることなく、一夜のうちに完成した。もっとも元の英文による原文とて、おそらくは専門の憲法学者の手には触れていまい。

天皇の地位を規定して、草案が「シンンボル・オブ・ステーツ」となっている点は、さすが外務省きってのわが翻訳官たちをも大いに惑わせた。

「白洲さん、シンボルというのは何やねん?]

小畑氏はぼくに向って、大阪弁で問いかけた。ぼくは「井上の英和辞典を引いてみたら、どや?」と応じた。やがて辞書を見ていた小畑氏は、アタマを振り振りこう答えた。

「やっぱり白洲さん、シンボルは象徴や」

新憲法の「象徴」という言葉は、こうして一冊の辞書によって決ったのである。》

.

★ 憲法に関する交渉は非常に厳しいものとなり、GHQによる「マッカーサー草案」がほぼそのままのかたちで、「憲法草案要綱」として公表されることになります。白洲はその時の無念の思いを、「『今に見てゐろ』と云フ気持抑ヘ切レズ。ヒソカニ涙ス」と手記に書いている。

この涙の意味は、白洲次郎が大切にしていた有名な言葉「プリンシプル」に隠されているようです。プリンシプルとは、「原則、主義、信条」といった意味があります。GHQとの交渉のなかで、日本のプリンシプルというものを対等に持てなかったという思いがあったのだろう。

サンフランシスコ講和条約の締結後、政治の表舞台から身をひいた白洲は、東京郊外・鶴川で田舎暮らしに戻ります。「武相荘(ぶあいそう)」と名付けられた白洲邸は、農家を買い取って住居としたもの。地方に住みながら、中央の政治にも目を光らせる、「カントリー・ジェントルマン」として余生を過ごした。妻の白洲正子との旅を楽しみ、80歳になるまでポルシェ911を乗り回した白洲次郎。(引用 白洲次郎「プリンシプルのない日本 」新潮文庫)

♦ 遺言により、葬式は行わず、遺族だけが集って酒盛をした。彼は葬式が嫌いで、知りもしない人たちが、お義理で来るのがいやだ、もし背いたら、化けて出るぞ、といつもいっていた。そういうことは書いておかないと、世間が承知しないというと、しぶしぶしたためたのが、

「葬式無用 戒名不用」の二行だけである。

❤ ん~カッコいい! 男としてとっても魅力的な生き方だ。

・・・しかし、白洲次郎を見て育った麻生太郎は間違いなく 寄せてるな

外面だけね・・・(;´∀`)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?