NY駐在員報告 「96年の回顧と97年の展望」 1996年12月

今回は米国情報産業の96年を振り返り、可能な範囲で97年を展望してみたい。

快走するWINTEL

業界関係者のほとんどの予想どおり(決して「期待」ではない)、マイクロソフト社とインテル社は好業績を続けている。マイクロソフト社の96会計年度(期末は6月30日)の決算は、売上高が前年度比46%増の86億7000万ドルであり、純益は同48%増の22億ドルであった。ちなみに、96年7-9月期の売上高は前年同期比13.8%増の22億9500万ドル、純益は同23.0%増の6億1400万ドルである。ハードウェアを中心とする企業とソフトウェア中心の企業を単純に比較してもあまり意味がないが、IBM社と比較すると、マイクロソフト社は、従業員数は10分の1程度でありながら、約8分の1の売上げをあげ、約2分の1の利益を挙げていることになる。

一方のインテル社も1-3月期こそ純益は0.6%増と微増であったが、その後は18.3%増、40.9%増であり、この9カ月間の純益合計は32億4700万ドル、前年同期間比20.3%増となっている。インテル社と同様に半導体、特にMPUを製造しているモトローラ社と96年7-9月期の業績を比較すると、売上げはインテル社が51億ドルでモトローラ社が65億ドルと、モトローラ社の方が3割弱大きいにもかかわらず、純益はインテル社が13.1億ドルでモトローラ社が2.1億ドルと、圧倒的にインテル社の方が大きい。もちろん、モトローラ社は携帯電話やモデムなどの製造も行っているという理由もあるが、インテル社のペンティアム、ペンティアム・プロ等を搭載したパソコンが、事実上のスタンダードになっており、そのパソコン市場が順調に拡大していることが最大の要因である。

この両社の快走は、97年も続くとみてよいだろう。

リストラ、レイオフ、吸収合併

快調な企業がある一方で、業績が悪化し、リストラを続けている企業もあれば、倒産に追い込まれた企業もある。

DEC(デジタル・イクイップメント)社は、1-3月期こそ前年同期比70%増の1億2400万ドルの黒字を計上したが、4-6月期には従業員7000人のレイオフと一部工場閉鎖のためのコスト4億9200万ドルを計上し、損益は▲4億3300万ドルの赤字となり、7-9月期も▲6600万ドルの赤字を計上している。

95年に国防・航空宇宙部門をローラル社に売却したユニシス社は、同年に▲6億2460万ドルの赤字を出し、96年1-3月期も▲1340万ドルの赤字決算となったが、4-6月期には530万ドルの黒字、7-9月期には1420万ドルの黒字を計上しており、幾分明るさが戻ってきたようだ。

95年の売上高が前年比▲26.6%減の6億7620万ドルとなり、▲2億2640万ドルの赤字を出したスーパーコンピュータ大手のクレイ・リサーチ社は、96年2月にシリコン・グラフィックス(SGI)社との合併を発表した。これはSGI社がクレイ・リサーチ社の株式の約75%を公開買い付けし、残りをSGI社の株式と1対1で交換する形で行われ、事実上はSGI社による吸収合併であった。

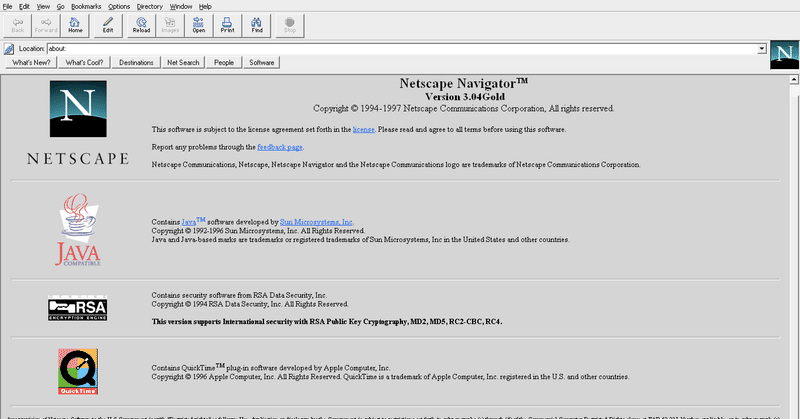

インターネット関係では、ネットスケープ・コミュニケーションズ社、ルータ等ネットワーク機器最大手のシスコ・システムズ社等は好業績を挙げているが、大手のISPは依然として赤字のところが多い。また、ダイレクトリーサービスで有名なヤフー社も赤字である。しかし、多くのインターネット関係企業は赤字をあまり気にしていないように見える。たとえば、7-9月期に▲1250万ドルの赤字を計上しているPSINet社は、アクセスポイント数当たりの売上げが、この2四半期急速に改善していることや、従業員一人当たりの売上げが着実に増加している(この1年で2.8倍になっている)ことを挙げ、引き続きインフラの拡充に力をいれている(とは言っても、PSINet社は96年夏から、比較的採算性のよい企業ユーザ重視の戦略を取っており、個人ユーザ向けのネットワークの売却等を実施している)。

またヤフー社の7-9月期の売上高は前年同期比68%増の551.5万ドルにもかかわらず、結果は▲114.5万ドルの赤字となっている。しかし同社は、この四半期中に広告主は230社から340社に増加し、ユーザのアクセス数も1日900万回から1400万回に増えたと発表し、赤字はあまり気にしていないようである。

BeOS???

パソコンメーカーは、アップル・コンピュータ社を除いて、おおむね好業績を挙げている。特にデル・コンピュータ社やゲートウェイ2000(GW2000)社が好調である。

アップル社は、96会計年度第2四半期(期末は3月29日)に▲7.4億ドルの赤字を計上し、次の第3四半期(期末は6月28日)も▲3200万ドルの赤字を出した後、第4四半期(期末は9月27日)にようやく2500万ドルの黒字となった。

このアップル社が、あるベンチャー企業を買収する、あるいはその企業が開発したソフトウェアを買い取ってしまうのではないかと噂されている。その企業の名前は「Be社」で、ソフトウェアは「BeOS」と呼ばれるパソコン用のオペレーティング・システム(OS)である。

Be社はかつてアップル社の技術指導者であったJean-Louis Gasseeが始めた会社であり、BeOSは、Macintoshが採用しているMPUであるPowerPC用として、Be社がまったくゼロから設計、開発したOSである。

この噂の背景には、アップル社が、最近までMacintosh用の次世代OSとして開発を進めてきた「Copland」の出荷時期を2年近くも延期した挙げ句、最近になってこのプロジェクトを完全に放棄することを発表したという事実がある。アップル社のアメリオ会長は、Coplandに向けて開発してきた技術は、現在のMacOSに順次取り入れていくと述べているが、Coplandを待っていたMacintoshユーザは少なからず動揺している。そこで、Copland開発計画を放棄した理由の一つが、このBeOSにあるのではないかという噂が広がったのである。

このBeOSは、MacOSだけでなく他の既存のパソコン用OSに比べても優れた特質を持っている。

まず、メモリ・プロテクション機能を備えている。BeOS上で動くアプリケーションは、そのアプリケーションに割り当てられたメモリの中で動作し、決して他のアプリケーションやOSの領域に影響を与えない。これによってアプリケーションに問題が発生しても、パソコン全体が止まってしまうことはなくなる。つまり、Macintoshの場合で言えば、爆弾マークが表示されてシステムを再起動せざるを得なくなることがあるが、こうした事態はなくなる。(余談だが、最近とある理由で購入したWindows95マシンに、Access社の最新ゴルフゲームをインストールしようとして、誤ったサウンドボードを指定したら、いきなり画面がフリーズしてしまった。結局2度もフリーズして、ゲームソフトのインストールだけで30分もかかってしまい、ますますWindowsが嫌いになってしまった。OSのメモリがプロテクトされていれば、こうしたことは起きなくなる)

第2に、本物の仮想メモリ機能を備えている。MacOSもバージョン7以降は仮想メモリをサポートしているが、これは完全なものではない。仮想メモリとして使うディスク容量をあらかじめ決めておかなければならないし、各アプリケーションに割り当てるメモリ量も指定しておく必要がある。しかし、本物の仮想メモリ機能をもったBeOSなら、これらの指定は不要である。メモリは「ページ」と呼ばれる単位で管理され、OSは、各アプリケーションが必要とするメモリ量にあわせて随時ページを割り当てていく。そして実際のメモリが不足した場合には、しばらく利用していないページをハードディスクに待避させ、必要になったときに実メモリに戻すという手法をとる。したがって、アプリケーション利用中に、メモリ不足のエラーが起きることもなくなる。

第3に、BeOSは、100%オブジェクト指向型のOSであるため、プログラム・コードの再利用が容易である。プログラマは、既存のプログラム部品を利用してソフトを開発できるため、比較的容易にかつ短時間でアプリケーションを開発できる。

この他にBeOSは、複数のアプリケーションを同時にスムーズに走らせることのできるプリエンプティブ・マルチタスキング方式を採用し、ディスプレイ上のオブジェクトをマウスで操作しているときも、他のアプリケーションのウィンドウ表示が停止しないマルチスレッド・ユーザ・インターフェース機能を備えているなど、(実際にはかなり専門的でよく理解できないのだが)とにかく現代的なOSであるという評価を得ている。

Macintoshのクローンを作っているパワー・コンピューティング社は、Be社と契約し、BeOSをバンドルしたMacintosh互換機を出荷すると発表している。問題は、BeOS上で動くアプリケーションがまだ未整備であることである。MacOSのエミュレーターが開発され、BeOSの上でMacintoshのソフトが動くようになるかもしれない。

しかし、なによりも重要なことは、米国ではこうしたベンチャー企業が生まれてくることである。彼らは「パソコンのOSについては勝負が終わっていて、マイクロソフトのWindows95やWindowsNTを使うしかない」とは考えない。さて、64ビットのMPUも視野に入れて、次世代パソコンのOSの開発を密かに進めている日本企業はあるのだろうか。

家庭用パソコン市場とWebTV

米国パソコン市場は、95年のクリスマス商戦が予想外に不調であったことから、96年の年初は暗い見通しが多かった。しかし、時間が経つにつれ、予想を上回る実績が明らかになり、見通しは上方修正されることになった。例えば、IDC社は96年の米国パソコン市場を2682.4万台、前年比16.6%増と予測しており、データクエスト社は2607.5万台、同15.5%増と予測している。ちなみに、97年についてはIDC社は前年比13.0%増の3031.1万台、データクエスト社は14.5%増の2985.0万台と予測している。

市場見通しが好転した理由の一つは、家庭用パソコン市場の伸びが大幅に鈍化するという予想が外れたからである。たとえば、データクエスト社は96年3月に、家庭へのパソコン普及率について95年:29.0%、96年:32.6%、97年:34.9%、98年:36.3%、99年:37.7%という予測値を公表したのだが、8カ月後の11月には、96年:34.3%、97年:39.4%、98年:45.9%、99年:50.6%と大幅に見通しを上方修正した。

IDC社の調査によれば、家庭がパソコンを購入しない理由は大きく2つある。この1年間にパソコンを購入する予定がないと答えた家庭のうち、43%は「必要がない」、33%は「高価すぎる」ことを理由に挙げている。ちなみに、年収が10万ドルを超える家庭の約3分の2は、既にパソコンを保有しているが、年収が3万ドル以下の世帯でのパソコン保有率は1割強である。

「必要がない」と答える家庭が、パソコンを購入するはずはないが、「高価すぎる」と答えた家庭は、価格次第でパソコン、あるいはパソコンに類似した電子機器を購入する可能性は高い。

こうした層を対象に創られた商品として「WebTV」がある。WebTVはWebTVネットワーク社によって開発された、既存のTVでインターネット・サーフィンや電子メールを利用しようという家庭用電子機器である。ちょうどVTRと同じようにTVと接続し、コンセントから電源をとる。VTRと違うのは、電話線を接続することである。これでスイッチを入れると、自動的に機械が無料の電話番号をダイヤルし、支払方法を尋ねてくる。クレジットカードの番号、有効期限などを入力するとセッティングは終了する。パソコンの場合のようにモデムの種類だとか、ユーザID、パスワード、IPアドレスといった呪文のようなパラメーターは設定する必要がない。次に電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、すぐにインターネット・サーフィンが楽しめる。内蔵されたモデムは33.6kbpsで、テレビに表示される文字は大きめで見やすく、電子メールは家族6人分まで設定でき、チャイルド・プロテクション機能があるので子供がペントハウスのホームページを見る心配もない。電話線が1本しかなくても、外から電話がかかってくると、WebTVは自動的に回線を解放し、電話が鳴り、電話が終わると自動的に再接続して続きが楽しめる仕組みになっている。これなら、インターネットを使っていたために重要な電話を取り損なうという心配もない。ブラウザのソフトは定期的にアップデートされる計画だが、これも装置がサーバーから自動的にアップデート用のファイルをダウンロードして自動更新してくれる。なんともまあ、よくできた装置である。問題があるとすれば、ISPとしてWebTVネットワーク社以外は選べないことと、WebTVネットワーク社にマイクロソフト社が出資しブラウザの開発に協力している点だろう(後者は個人的な問題かもしれない)。

NC vs. NetPC

パソコンに代わる家庭用の情報機器の例がWebTVなら、ビジネス用のパソコン代替機器はNC (Network Computer) だろう。NCについてオラクル社のエリソン会長が発表したのは95年10月のことだが、その仕様が明らかになったのは96年であり、97年が実質的な1年目になる。

NCは、基本的にハードディスクを持たず、すべてのソフトウェアをサーバー側からダウンロードして稼働する。非常にシンプルな作りになるため、価格は数百ドルですむ。

NCは必ずしも企業用ではないが、現在注目されているのは、企業のクライアント・サーバー(C/S)システムのクライアント側のコンピュータとしての利用である。この背景には、大型汎用機と端末機の組合せより、コストパフォーマンスが優れているとして普及してきたC/Sシステムが、実はそう低コストでないことが分かってきたという事実がある。一般的にパソコンが、C/Sシステムのクライアント側のコンピュータとして利用されているが、この維持管理コストが思ったより高い。ハードウェア、ソフトウェアの更新費、トラブル対策、データ管理、コンピュータ・ウィルス対策など、平均して1年間に1台あたり8,000ドルから12,000ドルが必要だと言われている。その多くは、ユーザが勝手にパソコンの設定を変更したために発生したネットワーク障害の復旧とか、ユーザが誤って消去したソフトやデータの修復、ユーザが持ち込んだウィルス除去に要する費用である。とすれば、ユーザが自由にクライアント側のコンピュータを触れないようにすれば、こうした費用は大幅に削減できる。特にすべてのソフトをサーバーからダウンロードしてきて稼働するNCなら、わずらわしいソフトウェアの更新も、ほとんど手間がかからない。ガートナーグループ社のレポートによれば、パソコンの場合に必要な維持管理費用11,900ドル/年が、NCなら2,500ドル/年でよくなる。これは企業にとって大変なメリットである。

しかし、どの企業にとってもメリットがありそうなNCの登場を歓迎していない企業がいくつかある。それは現在、企業にパソコンを供給しているメーカーであり、そのパソコンのOSを供給しているマイクロソフト社及びMPUを供給しているインテル社である。

マイクロソフト社とインテル社は、96年10月、NCに対抗して「NetPC」なるパソコンの開発計画と「Zero Administration Initiative for Windows」という戦略を発表した。NetPCのCPUにはインテル社のペンティアムを使い、OSはWindowsが採用される。現在のパソコンとの違いは、拡張スロットがなく、筐体もユーザが勝手に開けられないような仕組みを採用、ハードディスクも基本的にキャッシュ用で、ユーザが自由にシステムを入れ替えることはできない。Zero Administration Initiative for Windowsの機能によって、NetPCのOSを含むソフトは自動更新され、クライアント側のデバイスとなるNetPCはシステム管理者が集中管理することが可能になる。つまり、NCの長所をすべてWindowsパソコンに取り入れようという作戦である。

さて、このNC vs. NetPCの戦いは97年にどう展開するのだろう。NCはすでに製品が完成しているが、NetPCはまだ絵に描いた餅である。

NC陣営の方は、サン・マイクロシステムズ社の「Java Station」もあれば、IBM社の「Network Station」もある。オラクル社がこのために設立したネットワーク・コンピュータ社と提携しているRCA社、EDA社、Acorn社、日本の赤井電機、船井電機なども、オラクル社が11月に開催した「Oracle Open World」で製品を発表している。間違いなく、97年はNC元年になる。 一方のNetPCの製品化スケジュールは不透明である。コンパック社、デル・コンピュータ社、DEC社、GW2000社、HP社などの有力パソコンメーカーが、NetPC構想を支持すると表明しているが、まだ試作品もなければ、製品化のスケジュールも明らかでない。NetPC構想の発表は、NCに傾きかけた企業ユーザをWintel側に引き戻す効果があったことは確かである。NCは魅力的だけれど、現在のパソコンと互換性のあるNetPC構想が具体化するまで少し様子をみようかという企業は少なくないだろう。しかし、早くもNetPCを「バーチャル・マシン」だと批判する記事が現れ始めた。さて、97年にNetPCは実際に姿をみせることになるのだろうか。

アシスタントが選んだTop-10

私のアシスタントは、毎日、主要紙に目を通して情報産業関係のニュースをクリッピングしてくれている。ここでは、彼女が選んだ96年のトップ10を紹介しよう。

(1) CDA (Communications Decency Act) の成立

(2) エレクトロニック・ペイメントの実用化

(3) Java陣営 vs. マイクロソフト社(NC vs. NetPC)

(4) Video Phoneに代表されるマルチメディア技術

(5) 電話会社とケーブル会社のインターネットへの進出

(6) 56kbpsモデム、ADSL、ケーブルモデム等の高速通信技術

(7) 連邦政府の暗号技術輸出規制緩和策発表とその反響

(8) セキュリティ技術に裏付けされたエレクトロニック・コマース時代の幕開け

(9) 西暦2000年問題によって注目されるCOBOLプログラマー

(10) インターネットEDI

(番外-1)アップル社のトラブル

(番外-2)Web-TVの登場

インターネット関係のトピックばかりが並んでいるのは、私の影響もあるかもしれないが、米国のIT産業がインターネットを中心に動いている証拠だと考えたい。この中のいくつかについて、少しコメントしておこう。

まず。CDAは、インターネットを含むオンライン・サービスや放送の内容を規制する法律で、96年通信法の一部として96年2月8日に成立した。特に問題となっているのは、インターネット上の猥褻情報の規制問題である。議会で議論されている頃から、このCDAは憲法修正第一条(言論の自由)に抵触するのではないかという指摘があり、フィラデルフィア連邦裁は2月16日、「猥褻」の意味が法律的に曖昧であるとして、この規定の実施を一時的に差し止める決定を下した。さらに、同連邦裁は6月12日にも、96年通信法に含まれているインターネット上の猥褻な情報を規制する条項について、言論の自由を認めた憲法修正第一条に反しているとして、施行の停止を命ずる仮処分を下している。これに対して、連邦政府は上訴し、本件は連邦最高裁で判断されることになった。12月9日のウォール・ストリート・ジャーナル紙は、最高裁はこの問題について、97年初めから審理を開始し、早ければ6月末から7月初めに判断が下る見通しであると報じている。(本件に関しては10カ月前にアシスタントが、「米国の猥褻情報規制問題について」という特別レポートを作成しているので、これを参照されたい)

電子マネーは、ネットワーク型のものとカード型のものに分類できる。ネットワーク型の代表格であるデジキャッシュ社の「ecash」は、既に米国のMark Twain銀行、ドイツのDeutsche銀行、フィンランドのMerita銀行、オーストリアのAdvance銀行などにライセンスされ、現実の通貨との交換が始まっている。インターネット上での決済の多くはクレジットカードを利用して行われているが、手数料の問題から、少額の決済にはecashのようなネットワーク型の電子マネーが利用されることになると考えられている。こうした「マイクロ・ペイメント」の方法は、数多く提案、開発、実験されており、どの方法がデファクトになっていくのか注目されている。

一方、カード型の電子マネーは、11月20日にマスターカード・インターナショナル社が51%の株式取得を発表したモンデックス・インターナショナル社のものが有名だが、アトランタ・オリンピックの会場で実験されたのはVISAインターナショナル社の「VISA Cash」であり、アメリカン・エクスプレス社はベルギーのBanksys社との技術提携を発表している。

カード型の電子マネーは、持って歩くことが容易で、実際の店舗でのショッピングにも利用できるという長所があるもの、サイバースペースで利用するためにはパソコンにカードの読み取り装置を接続しなければならないという短所もある。ネットワーク型の場合はその逆で、サイバースペースでの利用は容易だが、電子マネーを持ち歩いて実社会の買い物に利用することは難しい。

電子マネーに関しては、銀行、クレジット会社、ソフトメーカー等が合従連衡を繰り広げているが、こうした動きとは別に、不効率だと指摘されてきた「請求書ー小切手」式の支払い方法が電子化されつつある。例えばVISA社が開発した方法では、請求書をコンピュータの画面で確認し、いくつかのキーを叩くと、料金は銀行口座から自動的に引き落とされる仕組みである。多くの料金支払いが自動的に口座から引き落とされる日本からみれば、いまさらと思われるかも知れないが、こうした電子支払いシステムによって、請求書や小切手を封筒につめて郵送するコストや手間が不要になり、消費者はともかく、企業にとっては計り知れないメリットがあるだろう。

連邦政府が発表した暗号技術輸出規制緩和方針は、歓迎の意を表明した企業もあるが、輸出可能な鍵の長さがまだ不十分であること(原則56ビットまで)、KRS(鍵回復システム)を利用して政府が国民のプライバシーを侵害する恐れがあることなどを理由に反対意見も存在している。例えば、プライバシー擁護派の弁護士はまだ政府が国民のプライバシーを侵害する恐れがあるとみているし、多くのソフトメーカーは強力な暗号を組み込んだ製品を自由に海外で販売したいと考えている。

確かに暗号技術が、テロ活動を支援しているような国やテロ・グループに入手され悪用されることは望ましくない。しかし、暗号技術は連邦政府が考えているほど、ハイテクなものではない。公開鍵型暗号でもっとも一般的なRSA暗号体系の理論は世界中に知られており、暗号化、複号化に利用されるのはベキ乗計算と剰余計算である。かなり大きな桁数の数字を扱うので、プログラミングのテクニックは必要だが、多少効率が悪くてもよければ、天才的なプログラマーは必要としない。少なくとも銃を密造するよりは容易である(もちろん、自作するより、米国外に流出してしまった十分に強力なPGPのプログラムを入手するという簡便な手段もある)。

もう一つの問題は、米国内における暗号技術利用はまったく自由であることである。もし、輸出相手国が米国と同様に暗号技術の国内利用を規制していないとすれば、その国への輸出を規制する意味はどこにあるのだろう。

インターネットの崩壊!?

96年にインターネットは崩壊するだろうというボブ・メトカーフ氏の予言は、幸いなことに現実にはならなかった。もっともインターネット関係者のほとんどは、崩壊の可能性はほとんどないと思っていたし、メトカーフ氏自身も本気でそう信じていた訳ではないらしい。彼はLANに利用されているイーサネットの発明者であり、ネットワーク機器大手の3com社の創設者でもある。97年1月には、情報技術の殿堂 (IT Hall of Fame)入りすることも決まっている情報技術の大家でもある。

そのメトカーフ氏が95年12月4日号のInfoworld誌のコラムで「インターネットは96年に崩壊する」と予言した。たちまち彼のメールボックスは、読者からのコメント、批判のメールで一杯になったという(それでも、96年11月18日号のコラムを読む限り、彼は依然として崩壊説を唱え続けている)。

崩壊こそしなかったが、彼が指摘した問題の多くは、現在でもインターネットの課題として残されている。例えば、インターネット・ビジネスに投資をして利益を挙げているより、赤字のところの方が多い。電子マネーは定着するにいたっていない。インターネット広告の効果を計る方法がない。インターネット標準をめぐる争いから、相互運用制が崩れてくる可能性がある等々。

この他にも、最近浮上してきた問題として、電話回線を使ったインターネットアクセスが原因で、電話利用に障害が発生しているという問題がある。パシフィック・テレシス社の調査によれば、インターネット利用の場合、1回の平均接続時間は20.8分であり、通常の電話利用(3.8分)の5倍以上で、10%は6時間以上も接続したままである。ある電話会社のエグゼクティブは、シリコン・バレー地区では普通の電話が6回に1回はかからなくなっていると述べている。通話は1回数分で終了するという前提の基に設計されている電話システムが、インターネット利用のためにパンクしかかっているというのである。

しかし、問題があれば、それを解決する新製品や新サービスが生まれてくる。たとえば、DSCコミュニケーションズ社は96年11月、インターネット利用のトラフィックについては通常の交換機をバイパスさせ、より効率的にデータ通信を行う機器に転送するシステムを発表している。おそらくいくつも解決策は提案されるに違いない。

急増するトラフィックによりバックボーン・ネットワークが飽和し、カタストロフィーがやってくるという問題も、確かに、誰も回線に投資をしなければ、すぐに破局はやってくるだろう。しかし幸いにして大手のISPは引き続き膨大な投資を続けている。大手ISPの主要都市を結ぶ回線の多くはT-3/DS-3 (44.736Mbps) であるが、一部はOC-3 (155.52Mbps) に強化されており、一部のISPは、さらに太いOC-12 (622.08Mbps) へのアップグレードを進めている。97年にはOC-3とOC-12がバックボーンの主流になっていくに違いない。

インターネットのもたらす不平等という問題も指摘されている。しかし、パソコンがなければインターネットにアクセスできない時代ではなくなっている。300ドルから350ドルで販売されているWebTVをテレビと電話線に接続すれば、極めて容易にインターネットにアクセスできる。既に多くの図書館にはインターネットに接続されたコンピュータがならんでいるし、NC(ネットワーク・コンピュータ)は、図書館や学校、空港、ホテル、銀行のロビー、シティホールなど公共の場に設置されることになるだろう。

インターネットはあらゆる可能性を秘めている。企業内ネットワークの延長として利用する企業もあれば、そこで商品やサービスを売って金儲けをする人もいる。求人求職活動もできるし、世界中の人とコミュニケートする手段にもなる。教育の新しいツールでもあるし、世界中の教室をつなげば未来の世界平和に大きく貢献するだろう。放送の新しいメディアとして利用する動きもあれば、電話やファックスのコストを下げる手段として利用する技術も生まれている。マイクロペイメント(少額決済)の仕組みが一般化すれば、個人の有料のコンテンツプロバイダーが増えるに違いない。自作のソフトや写真、小説、レポート(!)をネットワークで販売する事例も増えていくだろう。

「インターネットはいつでも問題を抱えている。しかし、インターネットは世界中の英知を集めて常に進化してきたし、今後も進化して行くに違いない。」ちょうど2年前のレポートにそう書いた。インターネットは未完成のネットワークなのかもしれない。いつも未完成であるからこそ、多くの研究者・技術者を引きつけるのであり、それ故にまた発展していく。97年も引き続きインターネットは拡大し、進化し続けていくに違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?