銀匙騎士(すぷーんないと) (29)

「ほら」

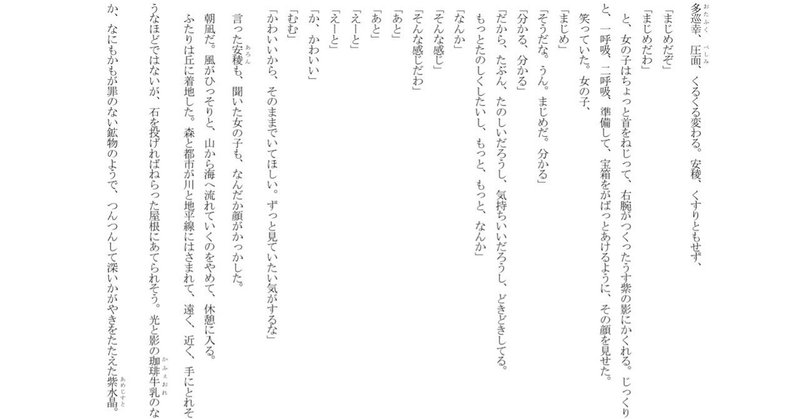

変な顔をして、ふざける女の子。口をとがらせ、頬をふくらませ、眉根を寄せて、嘘吹(ひょっとこ)、多巡幸(おたふく)、圧面(べしみ)、くるくる変わる。安稜、くすりともせず、

「まじめだぞ」

「まじめだわ」

と、女の子はちょっと首をねじって、右腕がつくったうす紫の影にかくれる。じっくりと、一呼吸、二呼吸、準備して、宝箱をがばっとあけるように、その顔を見せた。

笑っていた。女の子、

「まじめ」

「そうだな。うん。まじめだ。分かる」

「分かる、分かる」

「だから、たぶん、たのしいだろうし、気持ちいいだろうし、どきどきしてる。

もっとたのしくしたいし、もっと、もっと、なんか」

「なんか」

「そんな感じ」

「そんな感じだわ」

「あと」

「あと」

「えーと」

「えーと」

「か、かわいい」

「むむ」

「かわいいから、そのままでいてほしい。ずっと見ていたい気がするな」

言った安稜(あろん)も、聞いた女の子も、なんだか顔がかっかした。

朝凪だ。風がひっそりと、山から海へ流れていくのをやめて、休憩に入る。

ふたりは丘に着地した。森と都市が川と地平線にはさまれて、遠く、近く、手にとれそうなほどではないが、石を投げればねらった屋根にあてられそう。光と影の珈琲牛乳(かふぇおれ)のなか、なにもかもが罪のない鉱物のようで、つんつんして深いかがやきをたたえた紫水晶(あめじすと)。

安稜(あろん)も女の子もいま、ここで、水晶人間で、魔法がとけるまで身動きとれない。安稜(あろん)、声を出せた、

「馬鹿だな」

「だな」

「あともどりしちゃった。けっこう歩いたのに、むだ足だ。あーあ」

「あーあ」

「いいけどね。また歩くよ。いや、飛ぶか。とりあえず休もう。風も休んでるし」

「休もう休もう」

夜が明けた。

安稜(あろん)はもとどおり、動ける、人間になった。

石を拾って、投げてみる。あんまりまぶしくて、まっ白ななかに溶けて消えてしまった。

匙(すぷーん)をぬいた。別の小石を乗せた。的は太陽、ゆらゆら、脱力してゆれながら、ただのぴかぴかする饅頭になって、ぽん、とそこに置いてある、わしづかみしてひと口で食えそうだ、と思ったとき、息をとめて、投げた。

いつまで待っても、やっぱり手ごたえはない。がっかりだ。

女の子が膝をかかえてしゃがんでいた。眠っていた。蕨の新芽のぐるぐる巻きのように、子供のぷくぷくした猜拳(じゃんけん)の石(ぐー)のように。

「ぼくは、妹と、たくさん、たくさん、歩いたよ。木を過ぎたら、もう、なんにもなくなった」

「なんにもって」

「なーんにも」

「なーんにもって」

「草がぽちぽち、あと、遠くにおっぱいみたいな山がある、だけ」

「分からないな、おまえの話。へただぞ。大きいのか、小さいのか、うず高いのか、ひらべったいのか」

「小さくて、ひらべったい山。かすんで、よく見えない」

「そうか。じゃあ、木」

「木は、木だよ」

「分からない」

「木って言ったら、木なんだよ。ぼくの村(あいる)では、それしかない、あの、一番大きい木で、なんかやるときはそこに集まるよ。おはなしとか、歌うのとか、みんなで木の下でやる」

「たのしそう」

「たのしい。木からこっちは来たことなかったから、そわそわした。妹は、しゃんとしてたけど。木まで、幕家(げる)から八千歩なんだ」

「八千一歩から、ぜんぜん未知の世界だったんだな」

「小さいころとかは、そうでもなかったかもしれないけど。穴とか行ったと思うし」

「穴って」

「一番大きいやつ。そこで、ぼくたち、五歳か六歳くらいになったら」

「もういいよ、説明しなくて」

「ぜんぜんじゃないよ」

「悪かったよ」

「木は、猿のおやじが寝ていたところ。猿のおやじは胴欲でね、火をひとりじめにしてた。ぼくたちは、肉をおいしく食べたいけど、焼くとかができないでしょう、だから、ほしたり、太陽にかざしてじっと待ってあっためたりするしかないじゃない。なんかちがうな、と思いながら、ずっとそれでがまんしてた。

まずくもないから、たまにおなかをこわすくらいで、まあ、むしゃむしゃ食べるんだけど、鳥がつかまってね。しめ殺そう、尻から食おう、頭から食おう、いや羽をまずむしろう、とか話し合ってるのを聞いて、鳥は、変だと思った。

焼かないの。

って言っちゃったんだ。焼かれたかったわけじゃないだろうけど、どうせ食べられるならおいしくしてもらったほうがいいと思ったのかもしれない。

焼くってなんだ、

火で焼くのさ、

火ってなんだ、

めらめら、ぼうぼう、だよ、

なんだ、なんだ。

って、ぼくたちが火を知らないことが分かったら、がぜんえらそうになって、

なんだい、火も知らないのかい。

って、自慢げにべらべら語りだした。自分が火だってわけでもないのに。

熱い、踊る、光る、ちょうど、

琥珀の肌に 蜜の汗

青白い絹の羽織紗(べーる)をまとい

象牙の腕輪 黒真珠

肥後守(ないふ)を手に踊る女は

歓喜のうちに息絶える

それが合図だった

森を焼け 森を焼け 森を焼け

また百年 おまえは灰にまみれて

立ちつくす 黄金色の火の粉

視界を焦がされ まぶた閉ざしたまま

みたいに」

「あ、知ってる」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?