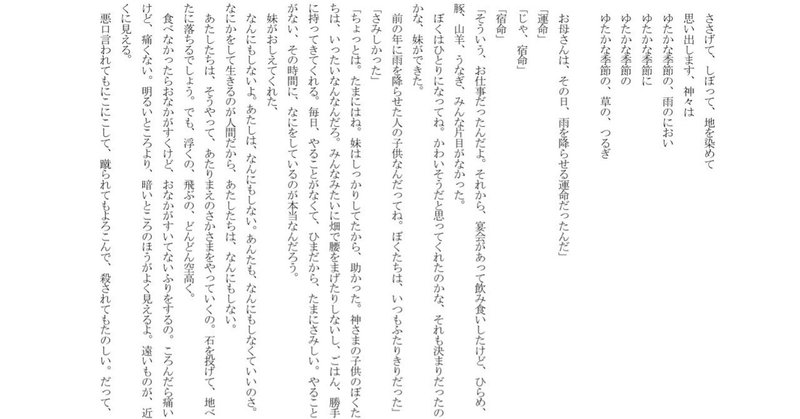

銀匙騎士(すぷーんないと) (33)

「そういう、お仕事だったんだよ。それから、宴会があって飲み食いしたけど、ひらめ、豚、山羊、うなぎ、みんな片目がなかった。

ぼくはひとりになってね。かわいそうだと思ってくれたのかな、それも決まりだったのかな、妹ができた。

前の年に雨を降らせた人の子供なんだってね。ぼくたちは、いつもふたりきりだった」

「さみしかった」

「ちょっとは。たまにはね。妹はしっかりしてたから、助かった。神さまの子供のぼくたちは、いったいなんなんだろ。みんなみたいに畑で腰をまげたりしないし、ごはん、勝手に持ってきてくれる。毎日、やることがなくて、ひまだから、たまにさみしい。やることがない、その時間に、なにをしているのが本当なんだろう。

妹がおしえてくれた、

なんにもしないよ。あたしは、なんにもしない。あんたも、なんにもしなくていいのさ。なにかをして生きるのが人間だから、あたしたちは、なんにもしない。

あたしたちは、そうやって、あたりまえのさかさまをやっていくの。石を投げて、地べたに落ちるでしょう。でも、浮くの、飛ぶの、どんどん空高く。

食べなかったらおなかがすくけど、おなかがすいてないふりをするの。ころんだら痛いけど、痛くない。明るいところより、暗いところのほうがよく見えるよ。遠いものが、近くに見える。

悪口言われてもにこにこして、蹴られてもよろこんで、殺されてもたのしい。だって、憎まれてるのは愛されてるってことだし、死ねって言われたら抱きしめられたようなもんだし、血が流れるのは涙を流すのといっしょで、その涙が、涙が、涙が」

「雨」

「雨、なんだと思う。ぼくは、分かったような、分からなかったような。変な感じで、おそるおそる、妹はかしこいから、阿呆だって思われないように聞いた、

で、ぼくは、いま、なにをしてればいいの、

妹は、ふふん、って鼻で笑って、袴の括り紐をきゅっとむすびながら、

夢を見る、

夢を見るのかあ、

いまは、昼間だから、ふつうの人間に夢は見れないから、

そうだね、

夢を見ようよ、

じゃあ、そうする、

そうしなさい、

ねえ、ぼくもいつか死ぬかな、

死ぬよ、でも死なないよ。生き返るから。人間はいろんなことを考えるけど、そのほとんどがむだなことだけど、たとえば、時間ってなに、ここにあるってなに、太陽はどれくらいの大きさか、夏が暑いのはどうしてか、この世界ってなんなのか、とかね。分かんないことを考えるには、分かることをもとにしなきゃいけないけど、分かってることってひとつしかないの。確実なのは、人間は死ぬ、これだけ。本当に生まれてきたかどうかってことさえ、死ぬってことから考えはじめて、やっと考えられる。

人間はみんな死ぬ、そんで、二度と生き返らない。

たったひとつ、誰もそんなはずはないって言えない、この事実をね、ひっくり返すわけ。閻浮提(ちきゅう)がひっくり返る、

ぼくにそんなことができるかな、

やるんだよ、

じゃあ、がんばってやるけど、

一回、ひっくり返ってごらんよ。次もひっくり返るかもしれない、そういう世界になっちゃうんだから、人間みんなが死ななくて生き返るかもしれない。そんなことになったら、どうなると思う、

さあ、

あたしも分かんない。憂鬱、不安、なくなるのかな。さみしい思いもしなくてすむのかな。だって、ものの考えかたが、心が、全部ひっくり返るんだから、いまの心のあたしにはさっぱりだ。

だから夢を見る。夢でしか、そんなの見たり聞いたりできないし、永遠にたどり着けない。いつも夢に出るのは、ひとつの島、

その島は、細く長い海峡で三つに別れてて、なだらかな丘をのぞいては、山というほどのものはなくて、石畳を敷きつめた道が、都から都へ、郡から郡へ、里から里へと網の目みたいにはりめぐらされるの。七つの都が全部まんなか。官庁(おやくしょ)、宮殿(おみやさん)、神殿(おやしろ)、おしゃれな邸宅(おやしき)、民家(しもたや)が、ぎっしり、びっしり、ずらり、ならんで、神殿には、神さまの恩恵、太陽の光をさえぎるような屋根はなくて、あたしたちは太陽の光を浴びて、神さまにお祈りをささげるの。大きな川の河口には、港がある。世界のまんなかから、世界のふちを目指して船は出航するの。象牙、毛皮、宝玉、鉱石、煙草、香辛料みたいな変な、めずらしい品物が集まって、また、ちらばっていく。昼も夜も港には人の絶えることはないの。銅鑼と太鼓と角笛と手旗で、陸と沖、小船と大船のあいだに、商人さんと船乗りさん、人夫(くーりー)と娼婦(びっち)の合図がかわされてね、島の暮らしはゆたかでね。宝珠(きらきら)と錦繍(ひらひら)で服をかざって、召使(おてつだい)どもにかこまれて、露台(てらす)の寝椅子(かうち)で天上の夢を見るの。鏡のように凪いだ夜、すずしいそよ風になぶられながら、若いお兄さんお姉さんが船を浮かべて、音楽、くすくす笑いが海上を渡っていく。あっ、花火。空に咲く紫陽花(はいどらんじあ)だよ。その島にあらそいなんかない。畑の境界線をちょっとだけふくらませたくて、じりじりおとなりにがんばって夜な夜な柵を押しこんでいったり、戦争で子供を奪いあったりしない。刀や銃のことを忘れていくの。田んぼも、ひっそり、ゆったり、しーん、のどかで、おひさま、さんさん、椰子(ぱーむ)の木は道をしたたりそうな濃い緑でおおってる。丘と丘のあいだに湧く泉はやがて川、むかしむかしの単純で、神聖で、雄々しくて、気高い、なんか伝説みたいな森を抜けて流れていくの。土地はふわふわで、耕さなくても、水をまいたりしなくてもずんずん草花が成長していくの。葉っぱ、根っこ、花びら、樹液、くだもの、みんな食べられて、やわらかくて、いいにおいで、季節ごとにちがったおいしさであたしたちをたのしませる。

ってわけよ。

ぼくは、想像したよ。なかなかうまくはいかなかったけど。がんばったよ」

「どうなった」

「ひまじゃなくなった」

「よかったな」

「よかったのかな。うん、よかったかもしれない」

「なんだよ」

「おもしろくないよ。だって、想像して話せるのは妹だけだったから。妹は、ぼくよりずっとうまく夢を見て、ひっくり返せるし。ぼくはなんだか、はずかしくて。こんなこと、はじめて人に言った」

「言えばいいぞ。もっと」

「ありがとう。でも、忘れちゃった」

「今度から、ちゃんと覚えとくか、書いとくかしろよな。聞いてやるから。てゆうか、聞かせてくれよ。たのむよ。おもしろそう」

「ありがとう。でもなあ」

「なんだよ」

「つらいよ」

「がんばれ」

「首が熱いよ。まだ、血はとまってないでしょう」

「うん。じわじわ、にじんでる。でも、ましになってる気はする」

「今度、あるかなあ」

「死ぬってのか。馬鹿」

「だって、そんなこと、どうしようもないよ。死にたくなくても、ぼくの思いとは関係なしに運命だか宿命だかがぼくを死なせるでしょう。そうでしょう」

「神さま」

「神さま、なのかな。そうかもしれない。分からない」

「まだ眠いか」

「やっぱり、しゃべってると落ち着く。しゃべってていい」

「いいよ。つかれないなら」

「つかれない」

「そうか。もうすぐ、あいつが、あの女の子な、あいつがお医者さんか大人をつれてもどってくるよ。空を飛べるから、早いぞ。それまで」

「しゃべってるよ。でも、なにを」

「なんにも聞いてないよ。村が賊におそわれて、八千歩の外に逃げたんだろ。それでどうした。おまえ、なんでけがした。おまえの神さまたちは、助けてくれなかったのか」

「ああ。うん。ああ。いや」

「どっちだよ」

「ええと、うんと」

「急がなくても、いいよ」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?