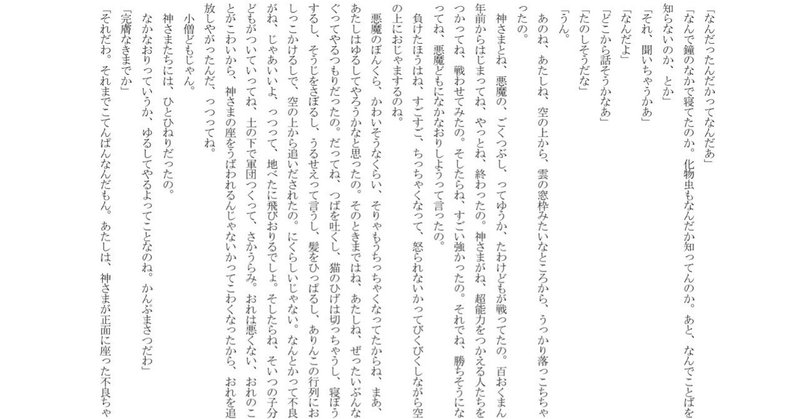

銀匙騎士(すぷーんないと) (38)終

「たのしそうだな」

「うん。

あのね、あたしね、空の上から、雲の窓枠みたいなところから、うっかり落っこちちゃったの。

神さまとね、悪魔の、ごくつぶし、ってゆうか、たわけどもが戦ってたの。百おくまん年前からはじまってね、やっとね、終わったの。神さまがね、超能力をつかえる人たちをつかってね、戦わせてみたの。そしたらね、すごい強かったの。それでね、勝ちそうになってね、悪魔どもになかなおりしようって言ったの。

負けたほうはね、すごすご、ちっちゃくなって、怒られないかってびくびくしながら空の上におじゃまするのね。

悪魔のぼんくら、かわいそうなくらい、そりゃもうちっちゃくなってたからね、まあ、あたしはゆるしてやろうかなと思ったの。そのときまではね、あたしね、ぜったいぶんなぐってやるつもりだったの。だってね、つばを吐くし、猫のひげは切っちゃうし、寝ぼうするし、そうじをさぼるし、うるせえって言うし、髪をひっぱるし、ありんこの行列におしっこかけるしで、空の上から追いだされたの。にくらしいじゃない。なんとかって不良がね、じゃあいいよ、っつって、地べたに飛びおりるでしょ。そしたらね、そいつの子分どもがついていってね、土の下で軍団つくって、さかうらみ。おれは悪くない、おれのことがこわいから、神さまの座をうばわれるんじゃないかってこわくなったから、おれを追放しやがったんだ、っつってね。

小僧どもじゃん。

神さまたちには、ひとひねりだったの。

なかなおりっていうか、ゆるしてやるよってことなのね。かんぷまさつだわ」

「完膚なきまでか」

「それだわ。それまでこてんぱんなんだもん。あたしは、神さまが正面に座った不良ちゃんにお説教してるのを聞いてた。いいこと言うなあ、と思ったよ。

ほんでね、あたしはね、神さまと不良ちゃんたちにね、ごはんを出す係だったの。お皿を出すの。でもね、雲ってふわふわしてるでしょ。あたしね、まだね、天使ちゃんになったばっかりだったから、足をぐねったのね。だって、手ごたえ、足ごたえがないんだもん。それに、えらい人ほど大きいじゃない。神さまはね、すごくえらいからね、大きいんでね、お皿も大きいのね。持ちにくいじゃない。それでね、落っことしちゃったの。つるって。

あたしはね、怒られるとこわいじゃん。いやじゃん。あたしね、すごく手をのばして、追っかけてったらね、落っこちちゃった。

安稜(あろん)、見てたでしょ。流れ星みたいに、あたしが空から落ちたの。はずかしいわ。そんで、鐘のなかにするっと入っちゃった。でも、拭布(なぷきん)にくるまってたから、ぜんぜん痛くなかった。金城鉄壁、でも、やわらかい、ってやつ。おうちに帰らないとね、いけないじゃん。高い山から、跳躍(じゃんぷ)してさ。安稜(あろん)も匙を拾ってくれてね、ほかのやつも近くにあるに決まってるでしょ、ゆっくり小刀(ないふ)とか脚杯(ぐらす)とか茶碗(かっぷ)とか探しながら帰ればいいやって思ってたらさ、あの虫。

悪魔の唐変木がさ、神さまのご機嫌をとろうとして、地上の手下をつかって回収しようとしてんの。

こわいじゃん。

あたしたちを食べたりかじったりしようってわけじゃないけど、あんなの近づいてきたら気持ち悪い。安稜(あろん)も気持ち悪かったでしょ。でもさ、あたしもさ、気にするなよ、とは言えないしさ。

言えないの。

なんてったって、あたしね、まだね、天使ちゃんになったばっかりだったから。

助けてくれてありがとう、安稜(あろん)。あと、何個かの食器があるけど、どっかで見つけて、帰る。帰るよ。さみしいけどね。だってね、あたしはね、ここにいれない天使ちゃんだからね、しょうがないね。神さまは、北側の窓、北東からのつめたい風がぶつかってこまかい雪がずっと溶けない、その窓からあたしを探して、知らないけど、たぶん心配しながら、

「おまえが生まれたとき、帝都の、宮殿は正確に南面し、外陣の銃眼、飛梁、双翼窓、脚柱、円塔蓋をくぐりぬけて、余の視線は閨台の王妃をとらえた。

絹掛布(おふとん)の襞を八方にさばいて、突き出た腹は優しい円錐をなしていた。それを見ているうちに付属する頭も四肢も遠く点景に引っ込み、ひとりの女というか、もはや山脈。その山脈に純白の冠雪。つまりその雪、やっと王妃の手が自分の腹の頂上に到達したのだ。よく光る手だった。

やがて呱々の声を上げる赤子。王の頭に白髪が生えそめたころ、ようやく生まれた一粒種、

ひと夜ごとに、ふた握りの黄金を百夜にかけてしぼらせ、したたる露を集めて産湯をつかわせた。

という。

その露がしみこんだので、体は生まれながらに金のかおりがする、とまで謳われる。かわいい、かわいい、みなに愛されて生まれた、おまえの名前は鹿魚(かーな)。

光とともにあれ。

おまえは、男の子に出会うだろう。親切で、やさしい、ちょっと口が悪い。かしこい、ちょこまかしている。さみしい、孤独な、でも、あんまりそれに気づいていない、強がりな男の子。

海と川にはさまれて、山が立ちふさがって、崖がえぐる、レンズの底のようなゆるい凹みの盆地は、ちょぼちょぼ森と林が幹道をふちどって、すずしい。狐も鹿も栗鼠も住む。切りたおしても切りたおしても、木が減らないから、炭を焼いたり、船をつくったり、家を建てたり。海は朝に泡だち、夜に沸騰する。魚が集まるのだ。朝日はまるで大きな麩(おふ)だし、星は、黒繻子に新鮮な苔がばちばち音をさせてかがやいているようで、広大な水たまりは、鯨だって火山だってかかえられるのに、ここだけ満席、漁師たちはうれしい。

土は栄養たっぷりで、夏、露台(ばるこん)から発射したすいかの種が、ほうっておいても勝手に、もう、ひとつ残らず芽を出した。冬も、光の熱をすべてたくわえていて、あたたかい。虫たちは冬眠したりせず、働きつづけるから、土の下も満席で、うねる、ざわつく、足の裏がくすぐったいようだ。こんなに肥沃でゆたかな、幸福な土地はない。

それでも不幸な人間は、どうしても、私の力のおよぶ限界をこえて、なぜか、存在してしまう。おたがい、協力しあえばいいのに、裏切ればもっと得をするような、そんなしくみになってしまって、そうなってしまうと、ひっくり返したり、さかさにしたりも、それはまあ私にとってはできなくはないが。すべてをぶちこわすしかない。損得を考えたとき、自動的に裏切り、人をかなしませるしかない、本人もそれを不本意だと思っているのに、そうしないと、食べられ、飲まれて、死ぬ。そうじゃない原理、たとえば、おもしろいか、つまらないか。たのしいか、退屈か。うれしいか、かなしいか。愛の量。そんなものをもとにして人間が判断するようになれば。

まったく別の閻浮提(ちきゅう)になるだろう。どんな色、かたちになるか。私には分かっても、いまの人間に分かることばで語ることができない。ただひとつ、言えるとすれば、それでも不幸な人間が存在してしまうということ。

だから私は、沈黙する。

安稜(あろん)は、木こりと薬売りと小間物売りと猟師と鍛冶屋と機織りと日雇いなどを生業にした、つまり、器用貧乏の父親と母親の、十男五女の末っ子として生まれた。金がもらえることならなんでもやったので、兵隊になって山をふたつ、川をみっつ、ひらべったい丘をひとつこえて、雪原を二十万歩ほど歩くのがいいと言われれば、そうした。

父親は二十ヶ月して帰ってきた。体が弱っていたので、すぐに死んだ。風にさらされ、水につかり、ろくに体もぬぐわずまた風にさらされ、雪に埋まって、少しだけ心がつめたくなっていたのが、前と少しちがう父親に思えて、安稜(あろん)はつらかったそうだ。十男の子供たちも、順々に家を出て、なかには兵隊になって、腹に顔があり、肩から角が生えている異民族どもの襲来をふせぐのに、砦に出張したり、馬に乗って草原を哨戒したり。誰ひとり、帰ってこなかった。二人は、異民族につかまって、味方の司令官が身代金を惜しんだので、まる焼きにされて、食べられた。三人は、鉱山で石の粉を吸いこみすぎて死んだ。四人は、船を漕いで外国に渡ろうとしたが、嵐にあって死んだ。男の子は、安稜(あろん)だけが残った。五女は、みんな、売られていった。どこに売られてどんなふうにつかわれているのか、私は知っているが母親は知ろうとしなかった。母親は、半分気がおかしくなりそうだったが、気丈な女だったから耐えた。いろんな考えかたがある、いろんな世界の見かたがある、こういうこともある、ああいうこともあったかもしれない、この世のことは全部まぼろしで夢のほうが本当、また、あるいは、私が貧窮と欠乏と傷つき、おとろえ、くるしむことを望んでいる、と思いこむようなあきらめかたをして。もう少しで、神は残酷だから人間をわざと不幸におとしいれて、試しているんだ、と言いそうだった。母親は、安稜(あろん)にいつも言っていた、

「どんなに、どんなにくるしくても、死にたいとだけは思わないようにした。思っても、けっして口にしない。それがいけないことだと誰より、痛いほど、涙が出るほど、骨身にしみているから。あれほど悪いことはない。どんな悪いことより、もっと悪い。だから、死ななければ、死ぬよりはいい。そういうことにして、あたしはがんばって生きた。というか、死ななかった。

だけど、こんな、うすよごれた豚小屋で、死ぬよりましな生きかたをずっとしていてたのしいかというと、別に、たのしくはない。あたしはちいさいころ、燐寸商人の邸宅で小間使をしていたことがあるから、ぜいたくで豪華なくらしというのを知っている。知らなきゃよかった。お父さんは、そのときは庭木をいじる人だった。お昼に休んでて、あたしがおにぎりを持っていってやって、ちょっと愛想笑いしたら、勘ちがいした。お父さんはあたしのことが好きになったし、あたしもお父さんのことが好きだと思いこんで、思いつめて、用もないのに裏のお勝手をうろうろして、あたしも悪い気はしないから、愛想笑いする。なぜか、ある日、鉈をぎらつかせて、

「結婚しろ。おれと結婚しろ。早く。結婚するんだ。おれと結婚しろ。おまえは、おれを好きだ。おれも、おまえが好きだ。じゃあ、こうしているうちにさっさと結婚しちまったほうがいい。おれは子供がほしい。十人欲しい。おまえ、産んでくれ。おれは働いて食わしてやるから。おれは、親の顔も知らずに育ったが、おれの子供にそんなかなしい思いはさせない。ゆりかごで赤ん坊たちが眠ってて、ちょっと大きくなったのが池のまわりで虫をつついて追いかけてる。一番大きいのがおれの背中におぶさって、おれが薪を割るのをじゃましてる。いいだろ。おまえも愛してやるぞ。なにをしてほしい。なんでもしてやる。どうだ、おれと結婚しないか。結婚するだろう。まさか、結婚したくないなんて言わないよな。そんなことを言ったら、この鉈で、ずん、だぞ。結婚しろ。うんと言え。それとも、鉈か。うんか、鉈か。うん鉈か」

鉈はいやだから、こっくり、うなずいた。それがよかったのか、どうか。あたしを後悔させるようなことをしなかった、お父さん、本当に一生懸命、働きやがって。ゆるせないのは先に死んだことだけ。それも責められないから、なおむかつく。

なんで、こんなことを安ちゃんに話してるんだろう。じじい、ばばあになると、なぜかむかしのおはなしをしたくなるみたい。あたしは、年寄りのおはなしを聞くのはいやだったのに、いま、ばばあになっちゃったからなのか、こんなつまらないこと垂れ流してる。

聞いてほしかった。

どこか、おもしろいところがあったら、覚えていて。それで、死んだあたしにおしえて。土の下か、空の上か、それとも空気、どこかで会うかもしれないから、そのとき、あたしは生まれ変わる前で、いまの記憶はないだろうと思うから、おしえてほしい。安ちゃんにとってつまらないことでも、あたしにとってはけっこう大事な思い出だったから、なかったことになるのがかなしい。全部を残そうなんてわがままかな。こわい。あたしはもうすぐ死ぬから、ごめんね、安ちゃん。あー、かなしい。

安ちゃんは、あたしを埋めたら、すぐに家を出なさい。旅をしなさい。風がおだやかで、一年中あたたかくて、人の心のやさしい場所を見つけて、暮らしなさい。あたしのことなんて、すぐに話し終わっちゃうけど、安ちゃんは、百万年かかっても語りきれないような、いろんなものを見て。

夢を見て。

種をばらまくみたいに、夢をばらまいて」

やがて母親が死んで、ひとりきりになった安稜(あろん)は、正直に母親のことばを守って旅に出た。

光とともにあれ。

おまえの名前は鹿魚(かーな)。

思い出せ。いまはむりでも、いつか、分かる。安稜(あろん)はいい子だから、忘れたことばをゆっくりおしえてもらえばいい。お礼におまえ、鹿魚(かーな)は、空の上のことを話して聞かせればいい。安稜(あろん)の母親が、どんなふうにおまえに語りかけ、安稜(あろん)のことをどんなに思っているか、次はなにに生まれ変わろうとしていたか、ひとつ、ひとつ、全部話してやるんだ」」」

足音が聞こえた。

安稜(あろん)は、帳面から目と顔をひっぺがして、そちらを見る。

女の子が走ってきた。水が来た。あのこぼれた水は、地べたにしみこんで、蒸発して、空気をうるおし、高いところが好きなやつらは雲になるだろう。

そろそろ眠い。安稜(あろん)は、そんなことを思ったり、夢見たりしていたが、あーあ。

女の子は、ころんだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?