銀匙騎士(すぷーんないと) (35)

「ふしぎは、そのせいか」

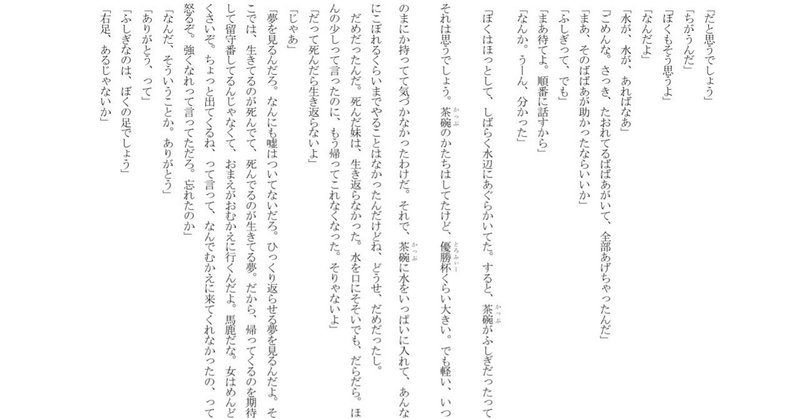

「だと思うでしょう」

「ちがうんだ」

「ぼくもそう思うよ」

「なんだよ」

「水が、水が、あればなあ」

「ごめんな。さっき、たおれてるばばあがいて、全部あげちゃったんだ」

「まあ、そのばばあが助かったならいいか」

「ふしぎって、でも」

「まあ待てよ。順番に話すから」

「なんか。うーん、分かった」

「ぼくはほっとして、しばらく水辺にあぐらかいてた。すると、茶碗(かっぷ)がふしぎだったってそれは思うでしょう。茶碗(かっぷ)のかたちはしてたけど、優勝杯(とろふぃー)くらい大きい。でも軽い、いつのまにか持ってて気づかなかったわけだ。それで、茶碗(かっぷ)に水をいっぱいに入れて、あんなにこぼれるくらいまでやることはなかったんだけどね、どうせ、だめだったし。

だめだったんだ。死んだ妹は、生き返らなかった。水を口にそそいでも、だらだら。ほんの少しって言ったのに、もう帰ってこれなくなった。そりゃないよ」

「だって死んだら生き返らないよ」

「じゃあ」

「夢を見るんだろ。なんにも嘘はついてないだろ。ひっくり返らせる夢を見るんだよ。そこでは、生きてるのが死んでて、死んでるのが生きてる夢。だから、帰ってくるのを期待して留守番してるんじゃなくて、おまえがおむかえに行くんだよ。馬鹿だな。女はめんどくさいぞ。ちょっと出てくるね、って言って、なんでむかえに来てくれなかったの、って怒るぞ。強くなれって言ってただろ。忘れたのか」

「なんだ、そういうことか。ありがとう」

「ありがとう、って」

「ふしぎなのは、ぼくの足でしょう」

「右足、あるじゃないか」

「それを話す。死んでた妹が、銀の、つるぎをにぎってた。きれいだった。なんでも切れそう。ぼくは、妹の形見に、それをもらおうと思った。妹は、なかなか手をはなさなかった。指を、一本一本はがしていく。空気と同じ温度で、ちょっと気持ち悪かった。

ああ、草とか花みたいなものになったんだ。土なんだ。黄色い砂にもどった。だって自然のものは、みんな空気をあいだに、太陽のぬくもりをもらって同じ温度だ。砂、草、空のかけら、もとのばらばらにもどるのは、すぐだ。

だから妹の横たわった体がもう大地で、腕がぼくにぴんとされて茎でしょう、手が花みたいに、ぽかり、咲いたと思って、それはでもぜんぜんふしぎじゃなかった。朝になったから、朝になったら咲く、朝顔があるから、妹だっていま咲いたっておかしくないと思った。急に、ゆるんでね。

小刀がぽろり、落ちた。二回か三回、くるっと、重い柄のほうを中心にまわって、ささった。乾酪(ちーず)に爪楊枝を立てたみたいに、ふわり、それもまた銀の幹の魔法の木で、あんまりしれっとまっすぐだから、ぼくはぼくの気持ちを動かすきっかけもない。

だから、妹の足が切れてたのを見ても、切れてるなあ、きれいにすっぱり切れたもんだ、って見たとおりに馬鹿みたいにそのまま受けとるしかなかったってわけよ。お皿の端のつけあわせの腸詰(そーせーじ)が、いま食べるところだから、ひと口の大きさになった、って感じ。

分かるでしょう」

「なにが。なに、怒ってんだよ」

「怒ってないよ」

「で」

「安稜(あろん)も怒ってるじゃないか」

「びっくりしただけだよ。なにが分かるって」

「ぼくの足は、妹の切れた足をくっつけたの。見てごらんよ。ぜんぜん左足とちがうから。爪が小石と桜貝くらいちがうでしょう。動かせるよ」

「本当だ」

「それから」

「それから」

「元気になったから、ぼくは、歩いた。茶碗(かっぷ)を帽子か兜みたいにかぶって、小刀を腰にさして。妹は、泉に沈めた。

その足で、ぼくは歩いて、帰るところはないし、どっちに行っていいのか、いまどこにいるかも分からない。そんなこと言ったら、なんで歩くのかも分からない。ぼくの片足は妹だから、歩かせてあげないといけないから、歩いていたのかもしれないね」

「あぶなくなかったか。おまえ、ぼやぼや歩いてたら血まみれになる」

「あれは、なんだったんだろう。草原狼(こよーて)かな」

「うーん」

「雷」

「うーん」

「巨人かな」

「ないな」

「爆弾を踏んだかな」

「だろうな」

「あれは、埋めるものじゃないよ」

「打ち上げるものか」

「花火」

「きれいだよ」

「見たかったなあ」

「見せたかった。また、踏んだのか」

「ちがう。そんなけがじゃない」

「じゃあ」

「やっぱり、のどがかわくじゃない」

「ごめんな」

「いや、そうじゃないよ。そのとき、歩いてたとき。空がものすごい濃い緑色になって、雲が割れたら夕方だった。

木があった。大きな木だった。ぼくは、木を知らないんだなあ、と思った。傘みたいな、きのこみたいな、合歓木(れいんつりー)。

って名前の木だった。夕方でしょう。夕焼けで、横なぐりの火の雨だから、雨やどりするみたいに隊商がいた。帯帽筒衣(たーばんちゅにっく)の商人が一人、人夫が七人、人夫はそれぞれ七匹の荷象を引いて、荷象は七袋の香辛料を乗せて、蛾の幼虫が一袋に七百匹。なんで数えられたのか、っていうと、蛾が、日が暮れると同時に、いっせいに羽化して飛びたったから。

ぼくは商人のおっさんから水をもらって、お礼に肩をたたいて、なんか話してたときだったから、びっくりした。横なぐりの火の雨がようやくおさまって、夜のはじまりは黒い絹の布簾(かーてん)でしょう、しずかにおりてくるのを、つきあげて、つきやぶる、さかさまのどしゃぶりの活字みたい。

それが、ふるんじゃなくて、湧いてくる。逃げようとしたら、商人のおっさん、

まだ肩たたき、百回やってないよ、あと三十二回、

はわわわ、

心配するな、あれはただの羽の生えた虫だよ、

えっ、うそ、

太陽の光が消えたら蛹をぬいで出てくる、蛾の一種だな、どっかに飛んでいって、粉っぽいもののなかに卵を産むよ。ただ、寝床にするだけで食べたりしないし、きたなくもないから気にしない。一日で生まれて、死ぬよ。変な虫だねえ。でも、朝になって勝手に咲いて、日が落ちたらしぼむ花もあるから、そういう一生を送りたいって虫が言うなら、それでいいじゃないか、

いいよ、別に。びっくりしただけだもの。

って話してて、三十二回ぶんをまたたたこうとしたんだけど、湧いて天にのぼったと思ったら、今度は降ってくるでしょう。

虫じゃなくて、もっと大きなもの。人が」

「蛾が人になった」

「ぼくもそう思った」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?