銀匙騎士(すぷーんないと) (28)

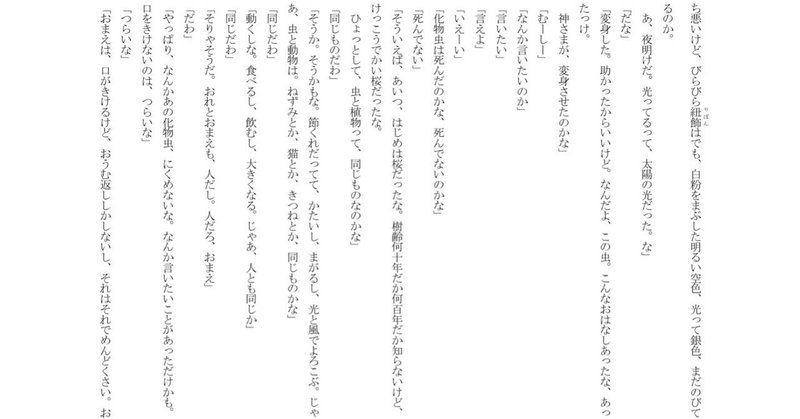

「だな」

「変身した。助かったからいいけど。なんだよ、この虫。こんなおはなしあったな、あったっけ。

神さまが、変身させたのかな」

「むーしー」

「なんか言いたいのか」

「言いたい」

「言えよ」

「いえーい」

「化物虫は死んだのかな、死んでないのかな」

「死んでない」

「そういえば、あいつ、はじめは桜だったな。樹齢何十年だか何百年だか知らないけど、けっこうでかい桜だったな。

ひょっとして、虫と植物って、同じものなのかな」

「同じものだわ」

「そうか。そうかもな。節くれだってて、かたいし、まがるし、光と風でよろこぶ。じゃあ、虫と動物は。ねずみとか、猫とか、きつねとか、同じものかな」

「同じだわ」

「動くしな。食べるし、飲むし、大きくなる。じゃあ、人とも同じか」

「同じだわ」

「そりゃそうだ。おれとおまえも、人だし。人だろ、おまえ」

「だわ」

「やっぱり、なんかあの化物虫、にくめないな。なんか言いたいことがあっただけかも。口をきけないのは、つらいな」

「つらいな」

「おまえは、口がきけるけど、おうむ返ししかしないし、それはそれでめんどくさい。おれはふつうにしゃべれるけどね」

「しゃべれるもん」

「それでも、しゃべってもめんどくさいから、よく分からないな。

花の色、葉っぱの色、あのびらびらのなびく感じとか、虫のときとはちがうことばで、なにか言おうとしてるんじゃないかな。そんな気がしないか」

「気がしない、ない」

「気がするんだな。おれもそんな気がする。かなしそう、ちがうな、つまんなそう、でもない、いらいら、そわそわ、そうかもしれない。

でも、ちがう。かたちはいびつだけど、もっと無邪気で、大味、でっかい、ぶあつい、ぼんやり、重い、まるい。

なにも考えてない。

飛翔円盤(ふりすびー)を、とって来い、って言われてとって来ようとした、犬だな。それだ」

「それだわ」

安稜(あろん)はぜんぜん意識していなかったが、それを読んだことも忘れていたが、いずれ思い出すこともあるとして、あきらかに左の文章が頭のどこかに残っていた。脳みそは複雑に、不思議なかたちにうねくっていて、蛇とみみずとむかでとうなぎが競押饅頭(おしくらまんじゅう)してもあんなごちゃごちゃにはならない、しかも、もつれず、一生とけないつまらない問題をたった一五〇〇竓(みりりっとる)たらずの屋根裏部屋でころころ転がしながら死んでいく人たちばかりなのが変な気もするけれど、

「このむすび目を解くことができたもの、この宇宙の王になるであろう」

なんて、伝説になるような結び目がこぶになって、ごつごつしたりもしない。

でも、大腸小腸回腸空腸十二指腸に似ているので、虫様突起(もうちょう)みたいな吹き溜まり、袂糞がとりあえず押しこめられて、蓋をされている、そんな部分もありそうで、そのうち手持ちぶさたに整理整頓がてら、見つけだしてびっくりすることもあるだろう、

花の芯から舞いあがり、ふたたび芳香と蜜の待つ花の芯へ舞いおりていく飛行家たち。蝶は、もしかしたら花々の夢なのかもしれない。それどころか蝶自身がかつては花だったのかもしれない。花がその繊細な根を埋没した大地から引き抜いて蝶になったのかもしれない。それで蝶はいまでもこの地上の花々の花芯や花冠や萼や柱頭に一瞬間、あるいはしばしのあいだ、麻痺したようにあわただしく口吻をおろそうとするのかもしれない。だから蝶はいまだにその羽に、火のように赤い鬱金香(ちゅーりっぷ)の花の色や、青い錦百合(ひやしんす)の色や、精霊の炎のようかがやく麝香撫子(かーねーしょん)の花の色や、ほのかな桜の花の色や、壮麗な菖蒲(あやめ)の花の色を持っているのだ。菖蒲(あやめ)は、すらりと引き抜いた剣のような葉で蝶のあふれる少年時代の草原を守ってくれた花だ。蝶は神秘にみちた光のなかで、それらの花の色をいっそう鮮烈にしている。蝶は花の色彩に運動の生気をみなぎらせ、飛翔のおだやかな明るさを染みこませた。この意味で蝶は、さながら羽の生えた花であり、花の魂そのものだと言ってもよいのではないか。

夜が明けたのだ。すずしい。この瞬間、どんなにえらい王さまより高いところから、生まれたばかりの太陽を見ている。こんなに贅沢で爽快なことはない。そろそろ、いつもと同じ生活を動かしはじめる人々は、安稜(あろん)と女の子が朝焼けの空を渡っていくのを見ても、変な恰好の鳥くらいにしか思わないだろう。

馬鹿だな、と安稜(あろん)は得意だった。

安稜(あろん)なら、からすがきたない声で鳴きかわしながらごみ山をさして巣から出かけるのを見ても、もしも人が空を飛べたら、と想像するのに。

優越感が安稜(あろん)をごきげんにして、

「空ゆく魚の、通り道」

「通り道」

「なんでもない。風が気持ちいい。そんなふうに思っただけ」

「だけ」

「だけ、じゃねえよ」

「じゃねえよ、じゃねえよ」

「もういいよ」

「もういいわ」

それもしても気持ちいいのだ。

安稜(あろん)は怒っていなかったし、これから怒る予定もなかった。ただ、どんどん腹の底からものすごい量の熱いものが湧きあがってきて、その始末にこまる。熱いと思ったらやわらかいし、ぶよぶよしているようでもあり、勝手にじたばたしている気もする。たしかなのは、どうしようもない量だけで、それは実は感情に昇華される以前の粘土みたいなものなのだけれど、たのしい、うれしい、わくわくする、歌いたい、そんな感情に変換していくのが追いつかない。口のむずむずがこらえきれなくて、安稜(あろん)、笑った、

「気がきいたこと、なんか言えないのか」

「気がきいたこと」

「言うと思ったよ」

「むう」

「風が心地いいですね、とか、もうすぐ生まれたばかりの太陽が見られるんですね、とか、人はなんで死ぬんしょう、とか」

「とかとーか」

「しゃべる以外で、なんか、言え。花びらとか葉っぱはないけど、おまえは顔があるんだから、それで言いたいことは分かるはずだ」

「むむう」

安稜(あろん)は、ぐるっと体をまわして、子守熊(こあら)抱きに女の子を抱いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?