レッドミラージュV3 スポットライト #4

無料部分だけで内容は完結です。

有料部分は興味のある人だけ見ていただければ十分です!

Desmond has a barrow in the marketplace

Molly is the singer in a band

Desmond says to Molly, "Girl, I like your face"

And Molly says this as she takes him by the hand

ちょっと、待ってくださいよ!

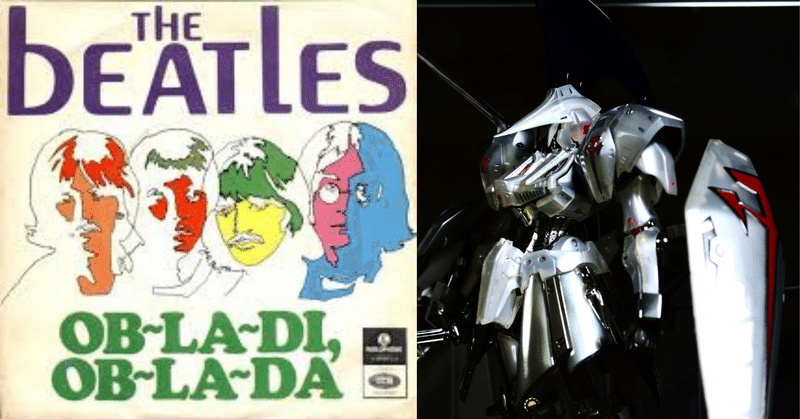

ビートルズのオブラディオブラダの歌詞なのですが、

デズモンドのモリーへのプロポーズの言葉が

『君の顔が好き!』とは、なかなかどうして”ド直球勝負!”

を通り越してもはや雑!

99%フラれるのを覚悟なのでしょうか?

それとも1960年代はこれが良かったのでしょうか?

ところで、"LED、I don't like your face very much"なんですよ。

顔というかフェイスパーツの全体の形状がなんだか気に入らない。

ジョーカー星団を恐怖に陥れた”白い悪魔”の顔にどうしても見えないのは、

何故なのか?今まで”なんとなくしっくりこない”というイメージ

しかなかったのですが、

noteの記事にして初めて気付きました。

『カリオストロの城』のルパン三世に見えてしまうのです。

おでこの出っ張り(拡大写真の青い線)と頬っぺたのライン(赤い線)が

そうさせるのでしょうか?

またフェイスパーツだけ見て違和感の正体を考えていたのですが、

改めてインターネットで頭部装甲も取り付けた写真をみて、納得です。

ルパン三世ばりの立派な”もみあげ”まであるじゃないですか!

ということで、今回は

顔を中心とした頭部について!

”脱ルパン化”大作戦です。

その前に!

今回の頭部編から半透明装甲のパーツの仕上げに突入しますが、

前回までに、白色半透明装甲の塗装検証は

透明プラ板のテストピースでの塗装レシピ決定まで

しか行っていませんでしたので、本格塗装に向けて以下の準備が必要

白色半透明塗装準備

(1)十分な量の塗料の調合

(2)調合した塗料での塗装条件の確認

(3)ガレージキット部品での仕上がりイメージの確認

(1)塗料の調合

MGパール

スーパークリアーⅢ 10㏄

MGパール 専用スプーン摺り切り4杯

レベリングシンナーで4倍希釈

シャインパールブルー

スーパークリアーⅢ 10㏄

シャインパールブルー 専用スプーン摺り切り4杯

レベリングシンナーで4倍希釈

蛍光ホワイト

スーパークリアーⅢ 20㏄

蛍光ホワイトパウダー 専用スプーン摺り切り20杯!

レベリングシンナーで4倍希釈

パールパウダーの使用説明書によると、推奨の添加量の範囲は

クリアー10㏄に対して

専用スプーン摺り切り1杯~8杯と書かれていますので、

MGパールとシャインパールブルーは推奨範囲のちょうど中間

蛍光ホワイトはパールパウダーではないので、同じ尺度では測れませんが

クリアー塗料にパウダーを混ぜるという意味では推奨範囲よりも少し多め

というところです。

またシンナー希釈はベース塗料であるスーパークリアーⅢでの

自分ルールに従って、(普通の塗料は3倍のところ)4倍希釈しています。

(2)塗装条件の確認

塗装条件は

コンプレッサ空気圧

エアブラシ開度(造形村 PM-A 口径0.3㎜での

ノズル開度調整ダイヤルの全閉からの回転数)

吹き付け方(若干感覚的だがドライ or ウエット)

の条件をまず決めてから、それぞれの塗り重ねの回数を変え、

一番イメージにあう色味や発色を選びます。

(往々にして最初に適当につくってテストピースの再現が出来なかったりする。)

MGパール

0.07MPa、0.75回転開

ふわっとドライ吹き

2 or 4 or 6回

シャインパールブルー

0.07MPa、1回転開 (シャインパールブルーパウダーは粒子が大きく

最低でも1回転開でないと詰まりが生じるため)

15㎝くらいの距離でセミウエット、粒子感残る程度にふわっと濡らす

4 or 6回

蛍光ホワイト

0.07MPa、0.75回転開

軽めのウエット(セミウエットよりはウエット寄り=粒子感が

ぎりぎり消えるくらい)

5 or 8回

上記条件で塗装回数は以下に決定し、あとは実際の部品で塗装しながら様子を見て、微調整することにいたします。

MGパール 6回/シャインパールブルー 4回/蛍光ホワイト 5回

(3)調合した塗料、決定した塗装条件にて実際の部品でテストします。

テストに供する部品は

大きすぎず、小さすぎず、曲面やエッジや平面部などいろいろな形状が含まれている部品ということで

後頭部装甲を選んで塗ってみました。

左側面を(1)(2)の条件で塗装し、右側面をガイアカラーのクリアーホワイトで塗装して比較します。

しまった!塗る部品の選択を失敗しました。

#1ではクリアーホワイトで塗ったものが

カブトムシの幼虫に似ているといいつつ、

幼虫の画像は自粛したのですが

幼虫っぽい形状の後頭部部品をわざわざテスト用に選んでしまうとは‼

右の画像がクリアーホワイト塗装です。

オパールのような美しい輝きのある白色とも言えますが、

やっぱり幼虫感がハンパない。

左の本命塗装レシピは、シルバーとも白ともつかず、陰影がハッキリした

良い感じに仕上がったと納得。

なお後頭部の塗装はテストですので、後で溶剤で除去しますが、

折角なので、その前に上半身の部品まで仮組みして眺めます。

それにしても透明レジン、黄変ひどいな!

やはり全面塗装ではスケール感がないので、ポイント塗装で使おう!

しばらくかっこよさを堪能した後、お名残り惜しいですが、

テスト用の塗装を溶剤で除去します。

こういう時ウレタン樹脂は溶剤に侵されないので安心して洗浄できます。

半透明装甲にもいろいろあるんです

実はキットの半透明装甲は部品によって3つのタイプに分かれるのです。

Type-1 半透明装甲を通して内部フレーム色が薄っすらわかるもの

部品の厚みが薄く、内部フレームと密接して取り付ける。

Type-2 内部のフレームが見えているようで実は装甲の裏に

メカが彫刻されている。

裏から見て凹んだモールドは表から見ると凸に見えるので

塗り分け線を迷うことがある。

表から金属色で塗った彫刻のメカがはっきりと見えるが、

実は内部フレームは全く見えない。

Type-3 ブ厚い装甲、あるいはブロック状の部品で、

もはや半透明塗装をしても、その向こうは透けて見えない。

こういう部品は白い装甲色を主張させないと、

メカがないのでちょっと寂しくなってしまう。

設定を考えるとすべてType-1のはず

Type-2は模型ならではのトリックですし

Type-3も半透明装甲は薄い板状というのが基本で、

分厚いブロックが丸ごと半透明装甲の素材というのは考え難い。

中にメカがあり、その上に薄い装甲をかぶせているという

設定上あるべき構造を省略したものを思われます。

上記のように、すでに模型的な”ウソ”があるわけですが、

塗装においてもう少し”ウソの上塗り”をさせていただきたい!

とここに宣言致します。

それは設定おけるLEDミラージュ装甲の構造を

塗装で表現するためのウソです。

設定では”珪化半透明装甲の内側には積層複合装甲やヘキサゴンプレートの重合装甲がある” となっています。

そうなると、半透明装甲は表面の部分のみであり、設定画で透けて内部に見えているメカのようなものはすべて内側の重合装甲である。

と考えるのが自然ではあります。

しかし、折角内部フレームが完璧に再現されているのに、外から見えるのは装甲板裏側(服で言えば裏地)だけというのはつまらない。

内側の重合装甲も透明で内部フレームまで透けて見えている

と考えるほうがより面白い表現になります。

そうなると考えなくてはならないのが、内側の重合装甲ってどんな色?

ということですが、設定画をよく見ると青みを少し帯びた金属色に見えます。

目指せ!透明ブルーメタリック(汗) まぁ、後で何か策を考えましょう。

それよりも、実際に透明メタリックブルーに白色半透明を重ねて塗ると

どんな色になるのでしょうか?

ガレージキットの塗装でそこまで設定に忠実に塗装する必要はないのですが

試しにテストピースを作ってはみました。

白色半透明も頑張ってはいますが、

やっぱり白いきれいな発色は無理っぽいですね。

もし実物があったとしたら内側に青い色の重合装甲があっても、

半透明装甲の外からは、光の屈折か、イレイザーエネルギーによる発光で白く見えるのであろうと信じて、Type-2装甲の裏側は表面の白色半透明を一番際立たせる色を別途テストピースで決める事にいたします。

(実際に表面の白色半透明塗装でもブルーのパール色を一層入れているので、完全なウソにはならないだろうし)

そして透明ブルーメタリック塗装は半透明装甲の端部や切り欠き部から

チラ見えする程度に塗装個所を限定して差し色として使います。

では透明のブルーメタリックをどうしよう!

う~ん…

黒下地にパール塗装で金属色に見えるのであれば

黒下地にブルーパールならブルーメタリックのはず

(確かにブルーパールとレッドパールを混ぜた、パープルのパールを黒下地の上に塗ったAuge はパープルメタリック風味です。

ちょっと友情出演してもらいましょう。)

ではクリアーブラックにブルーパールならば

透明ブルーメタリックになるのでは?と考え、やってみました。

まずMr.カラーGXクリアのクリアーブラックを

薄いサングラスのような色合いなるまで重ね吹きしてから、

フレーム色に使用した

Mr.クリスタルカラーのサファイアブルーとアメジストパープル

の混色を塗装します。

思った以上に良い感じ。

(テストピースの写真ばかりではつまらないので、

また次の機会、この色で塗った効果が引き立つ部品の紹介の折、

写真を載せます)

さらに表層にクリアーブラックをもう一度重ねて、

色味を落ち着かせるのも味があるだろうが、

今回は透明感重視でここまで。

マイティβ雷丸の装甲色を塗る時の候補に取っておこう。

Type-2の装甲裏側に彫刻されたメカの色ですが、これは重合装甲ではなく

さらにその内側のメカが透けて見えていると考えましょう。

そうなると透明ブルーメタリックではなく金属色です。

フレームは少し暗いスーパーアイアン2が基本色ですが、

装甲裏モールドとしてのメカは半透明装甲を内側からギラりと輝かせる

隠し味(?)として、第一層は高輝度シルバーである

ガイアカラーのスターブライトシルバーで塗装します。

(装甲の表から見えるのは第一層のこの色)

その他低輝度シルバー(Mrカラー#8)

レジンの黄色味を抑えるためブルー味の強いアイスシルバー

先ほどの透明ブルーメタリックも含めたテストピースでチェックした結果で決めました。

その後に、しっかりシルバーを表面で反射させるため

第2層としてMr.カラー#2ブラックで下地を塗装します。

通常とは逆手順であることに注意。

通常ならブラックの上にシルバーを塗るので、

輝きが良い塩梅になるのを確認しながらシルバー塗装すれば良いのですが、ここでは黒のほうが後から塗装することになるので、

スターブライトシルバーをどの程度重ね吹きしておけばよいかは

事前のテストが必要です。

なおテストにて0.13Mpaのエア圧でノズル0.5回転開のドライで1回塗り、

更に同条件でセミウエット1回

最後の仕上げでノズルを0.75回転開のウエットで2回吹きするという条件にしました。(もともとスターブライトシルバーはしっかりウエットで塗るのが良い発色となめらかな表面になる塗料でしたので)

最後に装甲の裏から見える色として、

第3層はKカラーのブラッククロームを塗装します。

表から見えない、メカの色なのにフレーム基本色のスーパーアイアン2

で塗装しないのは何故かというと、

この部分は表から見ると『内部のメカだよ!』

と嘯いているのに、

裏から見ると『ウチ、装甲の裏側だっちゃ!メカ違う。』

とシレっと言っちゃうのである。

まさに塗装界の蝙蝠なのです。

表から白色半透明の塗装と少し黄変した透明レジンを通して、

スターブライトシルバーで反射した光により、

シャインパールブルーで黄色味を抑える努力もむなしく、

結構黄色く見えたりするのですが、

黄色っぽかったりするのが、見る角度によってはシャインパールブルーが発色して青っぽくなったりするのも又玄妙なり。

頭部の部品毎説明の前に

前回、『”製作時のアイデアメモ”が32項目あり、

そのうちフレームに関するものは4項目』と書きましたが、

今回から紹介する部品に関するアイデアメモの項目を

前説するようにします。

(そうしないと忘れそうなので)

まず前回のフレームでは4項目あるうち、3つを遅ればせながら紹介

(残りの1つは後に取っときます)

1.ファティマルーム内にマッジョーラカラー使用

2.頭部フレーム喉元を空洞状に彫り起こし

3.腹部蛇腹をエッジ処理してKカラーダーククロームで塗装

今回の頭部では以下の3つのアイデアを含めた説明をしたいと思います。

4.前頭部装甲裏面からクリアーグリーン塗装

5.後頭部装甲に金属削り出しのディティールアップ用リベット取り付け

6.フェイスパーツの裏にフェイスメカを彫刻で再現

やっと頭部の説明にたどり着いた!

≪前頭部装甲≫(Type-1)

部品の厚みも薄く頭部フレームにかなり密接しており、

内部メカが良く見える。

せっかくなので半透明装甲の白色は薄目で、透明感を重視する方が良い

額のスリットは透明メタリックブルー

(ある程度面積がないとメタリック感も透明感もわからないのですが)

額には”上半身設定画”のようなグリーンの枠のモールドはありません。

というか、通常の設定画にはここにグリーンの枠はないのです。

クリアーグリーンが大好きな私がこれに気づいた時には、

もう頭部の半透明塗装は完了しており、

今更、枠の線を彫ったりはできません。

(実は白色半透明装甲は色味を揃えるため全部品を第一層から順に

一斉で流れ作業的に塗装しており、

頭部だけ後からやり直すわけにもいかないのです。)

クロノメーターサンマルコ!

文字盤は”エマイユシャンルベ”

まぁ通常の設定には無い、スペシャル仕様なのであきらめようかとも思ったのですが、往生際悪く裏面からクリアーグリーンを塗り、

白色半透明の下にぼんやりとグリーンが見えるようにする事で、

むしろ神秘的な感じが出せたかな??と思います。(アイデアポイント4)

装甲裏面の塗り分けは、”ルパン三世のもみあげ”みたいなところだけで、

スターブライトシルバーの反射も全然目立たないのですが、

塗り分け線が側面まで回り込んでおり、

マスキングはかなりてこずりました。

≪後頭部装甲≫(Type-1)

前頭部装甲に比べると後端付近は部品の厚みが厚く、

フレームとの隙間も結構空いているので、

あまりはっきりとは内部は見えない。

中途半端に透明感を出すよりも白い発色をしっかりとさせて、

後面のミラージュマークの赤とのコントラストをはっきりとつけたい

この部品の内面は腰後ろパーツ、大腿パーツに次いで

塗りにくい奥まった形状。やはりエアブラシだけではザラザラな塗膜になるので、厚めに塗装してからしっかり磨きます。

後頭部装甲は頭部フレームに接着せず、一応脱着式で、

”後頭部装甲を外せば、造形村苦心作のファティマルームをいつでも見る事が出来ます”と組立説明書にありますが、

フレームと後頭部装甲の間隙はかなりしっくりしており、

不要ながたつきはありません。

むしろ塗装の膜厚分は塗装前に削り込み、

塗装後に丁度しっくりくるような間隙に事前調整しておく必要がありますが、それでも脱着時塗装が剥がれるのは必至。

”苦心して塗装したファティマルームは後頭部装甲を被せる最終組み立てを以て、見納めです。” というほうが正解

カウンターウエイトの取り付け部のスリットも透明メタリックブルーですが

やはり塗装面積が小さくやはり目立たない。

挫けず、ここに金属部品のリベットを取り付けして精密感を出します。

(アイデアポイント5)

リベットはインターネットにて、HIQPARTSでピッタリの物がないか物色。

Φ0.7㎜のマイナスモールドか、Φ0.65㎜のBLリベットがサイズ的に候補。

必要数量4個に対して、マイナスモールドは10個入り400円とお手頃価格ですが、BLリベットは最少で50個入り2200円!

後頭部装甲の取り付け部の寸法を測ると、直径0.7㎜のマイナスモールドだと微妙にサイズが大きい!

直径0.65㎜のBLリベットとはたった0.05㎜の差で、

直径だと約8%増なのですが、これが面積にすると16%増になり

取り付けられるか微妙で、付いたとしても見え方としてちょっとキツキツ。

16%なんて大した差ではないと思われるかもしれませんが、

政府広報 ”消費税が8%から一気に16%に上がります。”

と言われれば全力反対するようなものです。

結局BLリベット50個入りを買いました。

到着するとご丁寧に10個入り小袋が5袋入っている。

10個単位で売ってもバチは当たらんぞ!と思うのですが

今ネットで調べると、

『品切れ中、再生産未定』

となっている。

急に手持ちのBLリベットが神々しく見える、単純なトトムです。

金属部品取り付け用にΦ0.5㎜の穴あけをしますが、

穴位置には細心の注意が必要で、

位置が奥過ぎると部品が干渉して取りつかず、

手前過ぎて穴が表面に出てくるとアウトです。

ドリルはポンチのように押し付けて塑性変形させるものではなく、

切れ刃で材料を削り取る加工ですので、

いくら先端が尖っているように見えても、

線状の切れ刃が普通は二面一対あり、どちらから材料に食い込み始めるか

によって、加工開始の段階で穴位置がズレたりもしますので、

一気に深く穴を掘り進めず、少し食いついた段階で、

実際に開いた穴の位置を確認する慎重さが必要。

≪フェイスパーツ≫ (Type-3をType-2に改造)

モーターヘッドはどれも頭部の飾りが派手なのに対して

顔そのものは小顔で、形状もいたってシンプル。

今回作っている1/100サイズだと逆三角形の形状で

サイドの線の長さが1㎝と極小です。

1/32BUST UP MODEL のフェイスパーツと比較してみました。

さすがに、1/100にくらべて3倍のサイズになっただけでこの余裕。

1/100は複製(後で説明)した時のシリコン型が残っていたので、

今回撮影用に改めて複製したもの。

1/32は最初の限定発売時は躊躇して買い逃したのですが、再販時に購入。

今回のLED製作の経験から、レジンの黄変を防止するため、酸化防止剤とともにジップロックに封入し、プラモ専用冷蔵庫で低温保存中。

1/32は顔のメカにフェイスカバーを付けるリアルな構造ですが、

さすがに今回作っている1/100スケールでは

内部フレームのフェイスメカは完全省略されています。

1/100はフェイスパーツの厚みが分厚く、頭部フレームの

のっぺらぼうの顔取付け部が透けて見える様子もありません、Type-3です。

普通は半透明でも白色を強めにぬって顔面の存在感を出すところ。

このあたり、冒頭の”顔の形の修正”と合わせて、

もう少し内部にメカがあるゾ、という精密感を

少しでも表現したいと思います。

まず顔の形状修正から

デコの出っ張りを削って控えめにするのと

頬っぺたから顎先にかけてのふくよかさを軽減するように修正。

微妙な形状修正で、どこをどの程度削れば好みの顔になるのか?

加減が予想できず、削りすぎるともうアウトなので、

フェイスパーツを複製して、複製部品で実際に削りながら考えます。

1/32のように、内部のフェイスメカをつくって、薄く削ったフェイスパーツをその上に被せるというのはサイズ的に到底無理なので、

幸いにも肉厚がたっぷりあるフェイス部品を裏から彫刻して、

顔の極小メカを再現します。

(アイデアポイント6)

眼窩は表からフェイスカバーのスリット越しに”見えている部分”と

加工する位置を整合させるように気を遣います。

また口元のフィン形状もシャープに彫り込み且つ彫りすぎないように慎重に細い溝を彫り込んでいきます。

本当は実体顕微鏡をのぞきながらやりたい作業なのですが、

そんなものはさすがにないので勘を頼りにやってしまいます。

実体顕微鏡は、秋葉原のボークス(サンシャインシネマ池袋にトップガンマーヴェリック IMAXレーザーGT上映を見に行った時に当然ながら足を伸ばす)に売っていたのですが、この作業が終わった後の話。

買うにしても果たして次に使うことがあるだろうか?

彫刻も苦労しましたが、塗り分けもかなり大変。

裏からの塗装で金属色を3色(眼窩:ファレホマグネシウム、口元のフィン:Mr.カラー スーパーステンレス2、それ以外:Mr.カラー#8シルバー)使っています。

光の加減で内部メカがもう少し見えたり、逆にフェイス表面がもっと白色になったりと

変化するのが半透明塗装の魅力

表からの眼窩と眼球の塗装はシュペルターでいい感じだった塗り方をもう一度やっています。

眼窩全体を#2ブラック塗り

⇒眼球をマスキングして眼窩はファレホのマグネシウム

⇒眼窩をマスキングして眼球をムーンストーンパールで塗装

(金属色より陰影の強いメタリック調になる)

⇒眼球にエナメルカラークリアーレッドを筆塗り

冒頭のルパン三世のような顔にくらべて、

悪カッコいい面相になったと思います。

ガレージキットの塗装技術:我流編Ⅱ

敢えて応用編とは書きません。我流です。

コンテンツ

エアブラシ塗装技術 の部(前回#3で掲載)

・エアブラシ塗装の条件と用途

・エアブラシ塗装の注意点

・塗料に応じたエアブラシの条件

マスキング技術 の部(以下に掲載約11700文字)

・マスキング方法とその使い分け

・マスキングテープ貼り用特殊工具

・マスキングの貼り方とマスキング液の塗り方

・塗膜の弱い場合のマスキング

改行と太字は極力減らして淡々と書いていきます。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?