困難な事とは何か。(言志録で学ぶ)

困難な事とは、やるのが難しいことではありません。

自分の利害に関係すると、

困難ではないことでも困難に感じてしまうから。

自分の利害に関係すると、人間は無意識に興奮してきます。

無意識に…

無意識に力が入ってしまうのです。

そうなると、感情に支配されてしまい、饒舌になる。

饒舌になると、中身がやたら理屈っぽくなる。

饒舌とは、言葉の盾みたいなもの。

鉾ではなく、自分を守る盾。

すると相手も理屈で返さなければならないと思い、

理屈に理屈を重ねるようになる。

そうすると、冷静に考えるとシンプルなことでも、

なんだかややっこしいこと、

困難なこともように感じてしまうのです。

例えば夫婦喧嘩。

夫が家の事を手伝わない。

私ばっかり・・・という理屈も、

私ばっかりやっていて、私って損じゃない?

という、損得感情が入ると…。

妙に自分が可哀想に感じて興奮してくる。

私って誰よりも可哀想な存在!

みんな旦那に手伝って貰っているのに、

なんで私ばっかり。

なんで私ばっかり…。

感情が介在しなければ、

単純にシンプルに

「いっぱいいっぱいだから手伝って」と言えばいい。

相手もシンプルに「そうか!じゃ、手伝うね」と

応えてくれるのに、

なんだかしらないけれど、自分を妙に正当化したくて

理屈で文句を言ってしまう。

「私だって仕事をしているし、

ご飯を作るっていっても、買い物をしなければならないし、

それを毎日やらなければならないし…

あぁ 私って可哀そう!」

そうすると、相手も理屈で対抗してくる。

そうなると、「家の事を手伝って」というシンプルな要求が

なぜか滅茶苦茶困難な問題に化してしまうのだ。

仕事もそう。

自分がその仕事は重荷であり、

能力的にできないとシンプルに言えば良いのに、

素直に言えなくて、理屈をつける。

その裏には、自己の利益、プライドがあるからだ。

自分をよく見せたいという虚栄心という欲がある。

そのため、上司の言うことが理解できないとか、

理念に賛同できないとか・・・

ビジョンが見えない、コンセプトがわからないなど、

やたら理屈っぽくなる。

そうすると、相手も理屈で対抗してくる。

そうすると、問題はややっこしくなる。

そんな問題ばかりである。

自分の気が乱れることにより、

シンプルなこともややっこしくなる。

気の乱れは、我欲という欲。

そうすると、相手との人間関係もややっこしくなってしまう。

乱れの原因は、相手のせいではなく、

自分の妙なプライド、我欲。

自分の利益を守ろうとする行動だと意識することことが、

素直になれる第一歩。

管理能力とは何か!

今まで様々な管理職の話を聞いてきたが、

言志録193条をある幹部の人が解釈された言葉が一番心に落ちた。

社員に対し、

「相手に対し本質を突く一言が言えるかどうか」

多くの言葉はいらない。

剣士の一撃で、相手を心服させるかどうか。

それこそが、管理職の技術だと。

言志録193条

理到るの言は、人服せざるを得ず。然れども其の言激する所有れば則ち服せず。強しうる所あれば則ち服せず。挟しはさむ所有れば則ち服せず。便ずる所有れば則ち服せず。凡そ理到って人服せざれば、君子必ず自ら反りみる。我れ先ず服して、而る後に人之れに服す。

彼は、部下にきついことは一切言わない。

ひたすら部下の行動を観察し、

半年に一度の個別面談の時に、

相手に対して「本質を突く一言を言えるかどうか」にかけるそうだ。

そのために、部下の行動を観察し、

東洋古典を学び、

言葉に磨きをかける。

その一撃に、

心を打たれてその行動を是正する部下もいるが、

何も感じずスルーしてしまう部下もいるそうだ。

しかし、何度か繰り返している内に、

確かこんな事言われたな・・・、

同じこと他の人にも言われたな・・・と気づくことで、

変わってくるらしい。

剣士の一撃なので、鈍感な人は一撃をくらっても、

直ぐに痛みを感じない場合がある。

話を聞いていたら、彼を剣術士のように感じた。

相手の気を読み、感情を研ぎ澄まし、

そして言葉を慎重に選ぶ。

彼の部下は高学歴の優秀な女性ばかり。

恐らく彼女たちは、

最初は哲学臭い上司だと思いながらも、

繰り返される内に、その言葉を待っているんじゃないかな。

鋭いところをついてくるから最初は辛くても、

なぜか快感に感じてきて、

相手の存在を認めてくる。

そして安心してくる。

自分をしっかりと観察してくれているから。

だからこそ、突いてくる優しい言葉だからだ。

そして、しっかりと上司から見守れているから、

怖さと共に安心感。

管理職の役割は、

「本質を突く一言を言って、部下を心服させられるかどうか」

人を上手に使う基本事項のように感じた。

私は暦学士の養成をしている。

暦学は剣でいえば型である。

そこに東洋思想の学びを深めることで、

智の剣術士を養成している。

これからのリーダーには是非学んで欲しい。

モチベーションをあげるには

言志録 192条

心は猶火の如く、物に著きて体を為なし、善に著かざれば則ち不善に著く。故に芸に遊ぶの訓、特に諸を善に導くのみならず、而も又不善を防ぐ所以なり。

心に火をつける。心が火そのものである。

心が勢いよく燃えていれば、相手の心にも火がつく。

自分の心が燃えていないのに、相手の心に火をつけることはできない。

モチベーションとはその通り!

社長や管理職になると、ある程度の年齢になってきており、

初心を忘れている。

つまり、若い時のあの時の情熱を忘れていて、

心に火がついていない状態で、

部下に対して、

若者に対して、

モチベーションをあげよという。

佐藤一斎先生によると、そんなのは無理だ。

部下のモチベーションをあげるには、

自分のこころが燃えていなければならない。

仕事に対しても、冷静さを忘れて、

アホみたいに燃えていれば、

部下の心も燃えてくる。

だけど、経験からか、

やっぱダメだよね。

予算がきついよね。

マーケットニーズがあるかなぁ。

などと、自分の炎に自分で水をかけてしまう。

上司の心の炎が翳ってしまうと、

部下のモチベーションなんて自然に下がる。

一斎先生は述べている。

心に火をつけよ。

リーダーたちの心が燃えていなければ、

部下の心など燃えようがない。

親の心が燃えていなければ、

子供が何かに燃えることも出来ないのだ。

昔の人は、今より情報量が少なかったので、

シンプルに考えることができたようだ。

だから私は古典を学ぶ。

Simple is the best!

そこに答えがあるからだ。

山脇史端

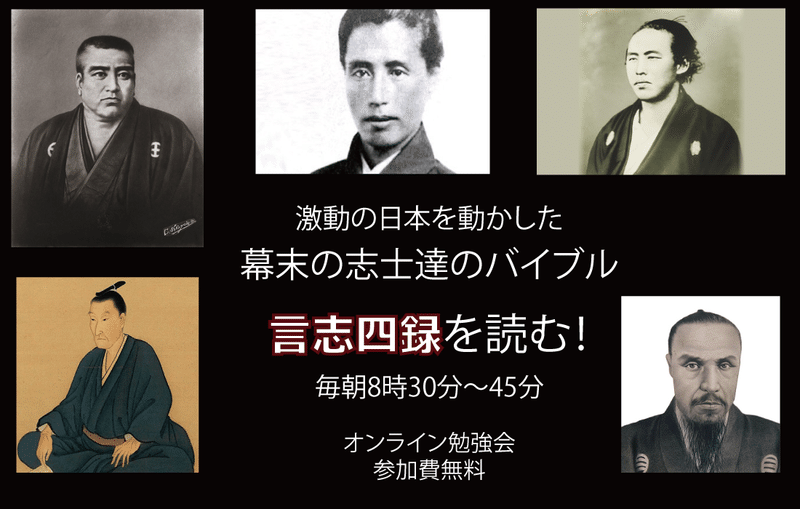

言志録を読む会(無料)

ご興味ある方は、毎朝15分間の言志録勉強会

オブザーバー参加は無料なので、気軽にお問合せ戴けたらと思います。日本の経営を元気にしたい、そのソリューションとして学んでいます。

https://www.facebook.com/groups/666232644159256/

言志録を読む会(無料)

私たちは、東洋哲理という先人達からの智慧を、現在のビジネスシーンに取り入れて生かして戴くことを目的に活動しています。サポート戴ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。