ダブルコンソメってなんですか?

6/28、6/29に開催されたCakesnoteフェスの会場でスープ作家の有賀薫さんから「ダブルコンソメってなんですか?」という質問を頂きました。スープの専門家である有賀さんに答えるのも恐縮というか、僕の答えで納得していただけるのか、まったくわからないのですが、とりあえず書いてみます。

ググったところ、出てきたのが有賀さんの記事(笑)。なるほど〜。

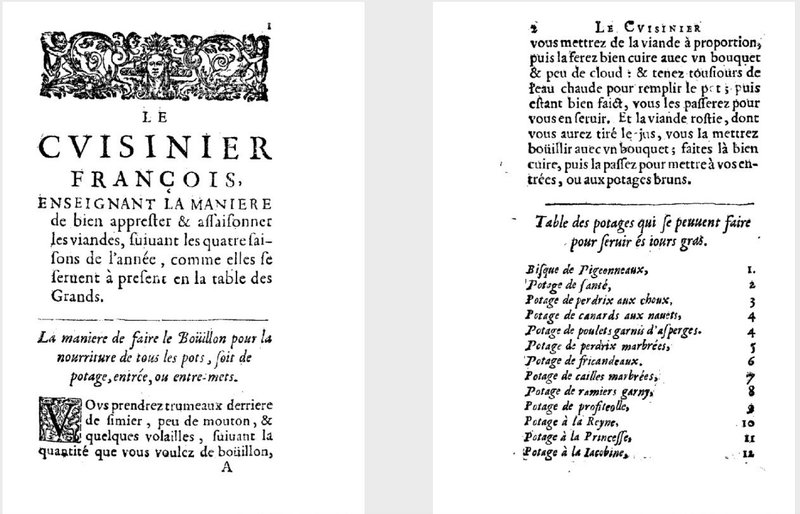

順番に考えていきます。まずコンソメとはなにか? という話から。スープの歴史を考える時、誰もが参照するのは「ラヴァレンヌ」の「フランス料理人(1653年)」でしょう。(Kindleで英語版も出ています)

あ、ちなみにこうした資料はフランスの図書館サイトで簡単に調べられます。便利な時代になったものです。

この本にはスープのレシピが百二十三種類掲載されていますが、そのなかにコンソメはありません。中世のポタージュはごった煮スタイルで食事として充分に通用する食べ物で、飲むものではなかったからです。このあたりは特に疑問の余地はないか、と思います。

コンソメという言葉が料理書に登場するのは十八世紀、マランの《料理神コモスの贈物》1742からというのが定説。ただし、マランのコンソメは現在のものとは違います。

辻静雄著『フランス料理研究』からマランのコンソメのレシピを引用します。(現代語に訳し、ひらがなに開き、さらに1リーブル=約500gで直してあります)

マランのコンソメ

玉ねぎの輪切りを鍋の底に敷き、牛のモモ肉約1kg、子牛のモモ肉約1kg、ヤマウズラ2羽、雌鶏一羽、ハムの輪切り2枚(ない場合は子牛を1リーブル)を加える。まず強火にかけ、ブイヨンをほんの少し加え、軽く鍋底にくっつくくらいまで加熱する。次に澄んだブイヨンを加えて、小さな深鍋に移す。ニンジン一本、パースニップ一本、カブ2個、玉ねぎ3個を湯通ししたもの、クローブ2本入りのブーケガルニ、クルミ大の砂糖1個を入れ、できれば4時間以上煮る。

作り方としてはエキスを抽出していく形で、当時「カンテッサンス」と呼ばれたものもこんな感じのレシピです。「黄金色で、マイルドで、なめらかで、心温まるような」液体でなければいけないと強調しています。

マランは自身のブイヨン、ポタージュ、ジュ、コンソメ、レストラン(ここでは回復させたスープという意味)クーリ、ソースのすべてを料理の基礎と呼んでいます。このことも特筆に値しますし、また料理を化学と捉えた先駆的な存在です。

現代の料理は化学の一種である。今日の調理科学では、肉を分解、消化、蒸溜してその本質を得ること、それらの輝きと栄養豊富な汁を取りだし、混ぜ合わせ、どれか1つだけが突出することなくすべてが味わえるようにすることである。最終的な目標は、異なる色が1つの魅力的な色合いになるよう、画家が色を均一に混ぜ合わせるのと同じである。すべての味が調和して1つにまとまる……

(料理神コモスの贈物 マギーキッチンサイエンスから引用)

では、コンソメを現在のように澄ませる技法が登場したのはいつなのか? というとなかなか難しい問題。例えば1869年に出版されたJules Gouffeの「Royal Cookery Book」に掲載されているコンソメのレシピは以下のようなもの。

肉汁をとるための牛肉6ポンド、子牛4ポンドを用意し、二頭の雌鶏は内臓をとるなど処理をしておく。鶏をローストしてから、肉と一緒に鍋に入れ、7ポンドのストックを注ぐ。塩、ニンジン、ネギを加えて4時間煮る。冷ましてから脂肪を慎重にとりのぞき、布で濃し、肉汁を澄ませる。

まだ、卵を使って澄ませるような形は出てきていません。ただ、ユルバン・デュポワ(エスコフィエの先生にあたる人ですね。ちなみに現在のフランス料理はユルバン・デュポワとアントナム・カレームのレシピがベースになっています。簡略化して現代的にしたのがエスコフィエ)の「『古典料理』 La Cuisine classique」ではブイヨンの味を修正するために「屑肉と全卵でやればよい」とあり、別の箇所でもクラリフェ(澄ますこと)には「全卵を使うと良い」と記してあるので、コンソメの技法的にはこのあたりから成立していたと考えられます。(卵白を使って成分を吸着させる手法は例えばワインなどでは十六世紀以前から行われていましたので、おそらくこの技法を料理に応用したのでは? と推測しています)

エスコフィエの時代まで下ると現代の形になるのは、さきほどの有賀さんの記事の通り。

ここまでが長い前置き

コンソメは名前や作り方が色々と変わってきた、というところまで説明しました。ようやく「ダブルコンソメとはなにか?」という話に移ります。

コンソメの定義は「澄んだブイヨン」です。料理研究家なら誰もが参照するオックスフォードの食の辞典「Oxford Companion to Food」では「一番、簡単なコンソメは澄んだポトフーのブイヨンである」と記されています。ここがややこしいので、混乱するところですが、コンソメとブイヨンの違いは〈澄んでいるか、どうか〉であって、〈技法の違い〉ではない、ということです。この定義に従うとマランのコンソメもユルバン・デュポワの時代のコンソメも果てには現代の野菜を使ったコンソメ(例えばトマトをミキサーにかけて布漉ししたものをトマトのコンソメなんて呼んだりしますが)もうそう呼ぶことができます。

では〈ダブルコンソメの定義はなんぞや〉という話になりますが、さきほどのOxford Companion to Foodではあっさりと「ダブルコンソメとは澄ませたコンソメである。Double consomme is a clarified consomme」と説明されています。

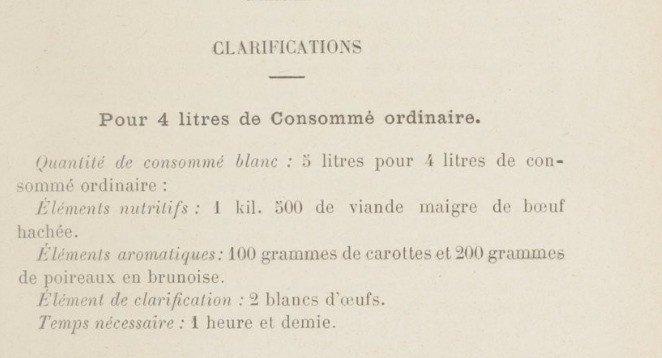

エスコフィエはコンソメに使うための〈コンソメをとるためのブイヨン〉を〈コンソメ・サンプル〉と呼んでいますが、これはブイヨンとほとんど同じ作り方です。エスコフィエの時代から20年あまり時代が下ると、モンタニェはエスコフィエのコンソメサンプルとほぼ同じレシピをコンソメ・ブランとして発表しています。

コンソメサンプルはブイヨンと作り方はほとんど同じですが、その後の用途がコンソメということもあるので、ある程度澄んだ仕上がりにする必要があります。澄んだ仕上がり=コンソメなのですから、この名前に問題点はありません。このコンソメ・サンプルに肉を足して作るエスコフィエのルセットはダブルコンソメということです。

LivreLe guide culinaire(初版)から引用

エスコフィエはクラリフェーション「済ませる作業」という項を設けていますが、実際にはこの工程を踏めば「コンソメドューブル(ダブルコンソメ)」や「コンソメ・クラリフェ」をつくることを意味するということです。

有賀さんの記事にある通り、現在のダブルコンソメには2つの手法が存在します。エスコフィエのコンソメをベースにさらに肉を足してコンソメをとる手法(オークラの小野さんのレシピのような)とブイヨン(=コンソメ・サンプル)に2倍の材料を入れ、コンソメをとっていく方法です。しかし、作り方に違いはあれどもコンソメ(サンプルであれ、オルディナールであれ)を澄ませたものという点とコンソメをベースにコンソメをとっている点は共通しているので、みんなダブルコンソメと呼んでいいはずです。そこにもう一つ、名乗れる条件を加えるとしたら通常のものよりも〈濃いコンソメ〉という理解でいいのではないでしょうか。

コンソメは贅沢だから提供するのか問題

一点だけ。同記事のなかで有賀さんは

ダブルにする目的はもうひとつ考えられます。美味しいから食べたい、ではなく、贅沢だから食べたい、もある。

と推測されていますが、ブイヨンからコンソメという具合に派生した理由は〈贅沢さ〉以外にも求められます。

というのもコンソメという言葉は元々、フランス語で「消費する」「使い切る」という意味。この言葉は「(余った)肉の煮汁をとろりとするまで煮詰めていた中世の習慣からきたものである」とフードライターのハロルドマギーは説明していますが、つまり「贅沢さを求めて」コンソメをつくったのではなく、(まったく逆で)コンソメをつくる目的は材料を使い切ることにありました。(煮詰めることで保存期間を延ばす必要があった)

あえて、もう1つのキーワードを挙げるとすれば日本語的には「滋養」という言葉でしょうか。

コンソメは多分に錬金術的な手法でつくられます。錬金術の目的は例えばある物質に熱を加え、精を抽出し、不老不死の薬=エリクサーをつくることですが、コンソメは肉からエキスを抽出し、それを飲むことで滋養をつけるためのものでした。(ちなみに先に引用したマランが料理のキーワードとして「分解、消化、蒸留」を挙げていますが、この蒸留こそ錬金術が化学に残した最大の遺産です)

時代が下っても、肉のエキスは例えば病院で薬として用いられています。それを大量生産するきっかけをつくったのはドイツの科学者、ユストゥス・フォン・リービッヒ(小学校の時に習うリービッヒの最小律を発見した人で、肉を焼くつけることで肉汁を閉じ込めるという誤った考え方を広めた人でもある)ですが、彼は栄養の大部分は肉のエキスに含まれる(これも間違っていたわけですが)という説を唱えました。

これは1865年のアメリカの新聞記事。肉のエキス(BeefTea)をつくるための大量の牛肉を廃棄することが問題になっていることがわかります。大量生産されたコンソメは病人食として人気を集めました。

これは1890年の広告ですが、瓶詰めで販売されていたようですね。濃縮したブイヨンという文字がでっかく出ていますが、もともとコンソメとブイヨンの区別も曖昧だったのです。エスコフィエは1922年頃、ジュリアス・マギーと組んでブイヨンキューブ(日本での商品名は〈マギーブイヨン〉)の開発に乗り出していますし、このあたりの歴史も面白いところです。

この肉のエキスが滋養に繋がるという考え方は明治の文明開化とともに日本にも入ってきて、西洋料理の広まりとともにコンソメはメニューとして定着します。日本のフランス料理で特にコンソメが珍重される理由は明治期の「西洋人のように立派な体躯を持ちたい」という国策的目標にあったのではないでしょうか。とはいえ、日本での流行についてはエビデンスがないので、なかなか言い切れる自信がないのですが……。

〈2018年7月8日追記〉

あ、一応、僕、スープをモチーフにした小説を書いてまして、よろしければそちらもよろしくお願いいたします。

撮影用の食材代として使わせていただきます。高い材料を使うレシピではないですが、サポートしていただけると助かります!