アニメ『チェンソーマン』ちゃんと観る(1)

1.はじめに

MAPPA制作・中山竜監督によるテレビアニメ版『チェンソーマン』は、いまなお不幸な誤解にさらされている、とおもう。放送当時は原作と比較したルックの差異などから、「原作へのリスペクトが足りない」「作り手側の身勝手で原作が曲解されている」などと、ネットでとくに熱心な原作ファンからの批判が散見されたが、かんじんの映像演出についての具体的言及はあまり見受けられなかったと記憶する。大部分の批判はそれ以前の問題で、監督の発言を恣意的に切り取ったり、やれトランシーバーの使い方がどうとかボクササイズがどうとか、作品の本質とはまったく関係のないこじつけや言いがかりもおおかった。それで放送から一年以上の歳月がながれてしまってはいるが、レゼ編劇場版の制作も決定したということで(スタッフには異同があるかもわからないが)支援と自戒の意味も込めて、あらためて作品を「ちゃんと観る」というのを実践してみたいとおもう。賛否を問わず、あらためて作品に興味をもってもらうきっかけにでもなればうれしい。

※ネタバレについては、「2.原作『チェンソーマン』のエポック」、および「3.通奏低音となるモチーフ」冒頭のみ、原作第一部からの直接引用があるほかは、すでにアニメ化された箇所以外への言及は避けた。ただ、基本的には原作を知っているひと向けに書いているので、注意

2.原作『チェンソーマン』のエポック

アニメの話をするまえに、藤本タツキの原作『チェンソーマン』のいったいなにがあれほどまでひとを熱狂させたのかというのを、まずはあらためてかんがえなおしてみようとおもう。

『チェンソーマン』のエポックはなんだったか。個人的には、あの展開の予測不可能性と「速度」にささえられた、作劇の妙がやはり最初におもいうかぶ。コミックスであれば三巻あたりから顕著になる、いっけん主要とおもわれた人物の唐突な死の連鎖と、それにともなう自由自在な「語り」のギア変化。ジャンプ漫画というフォーマットを逆手に取るかのような、読者の意表をつく展開に、沙村広明、弐瓶勉、五十嵐大介、榎本俊二、大友克洋などの意外なリファレンス。物語をどんどん「脱いで」は加速し、最終的にあばかれることになる、じっさいはごく少数の人物をしか必要とせず、わずか十一巻で完結にこぎつけてしまうという、作品ぜんたいのおどろくべきミニマルさ。これらのラディカルさにこそ震撼した記憶がある。

そうしておそらくは、こうした展開の予測不可能性や速度をささえていたものが、あの「線」だったのだとおもう。

クリスタのGペンを初期設定のままつかっているという、生硬で均一感のある、ほとんど殴り描きのようなあの描線。線がたんなる線でしかないことをみずからあばきだしてしまう、ブレや、グリグリと塗りつぶした痕ののこる野卑なあの線、ざらついた「声」すら聞こえてくるかのようなあのノンシャランな線こそが、主人公デンジのシンプルきわまりない実存をかこいこむ輪郭線となり、同時にその取りかえしのつかない運命をめぐる喩とすらなっていた。

それは「週刊連載」という形式によりさらにチューンされたものとみえる。週刊連載のシビアな時間的制約こそが、描線をとがらせ、画面を不穏な空白でみたし、静謐で訥々としたコマ割りのリズムをつくりあげる。それがあの得体の知れない雰囲気と、異様なまでの展開速度をつくりあげるにいたったのではないか(だからこそ、週刊連載という制約から解放された『チェンソーマン』二部には、この速度が欠けている――『ファイアパンチ』やほかの短編などを読んでもわかるように、作者がもつじっさいの身体的スピードは基本、オフビートなのではないかともおもう)。

この「線」があってようやく、主人公デンジの存在に課せられた原作の重要な主題=「バカ」が成立し、また上記したような展開の意外性が用意されたのだとおもう。「バカ」は得体が知れない。無骨な手つきでただ眼前に差し出されたそれは、本気なのか冗談なのか最初は判別がつかない点でひとをまどわせる。異様なテンションのギャグと、朴訥かつシリアスな死の同居。ともすれば不気味なほどの、あの食えなさ・屈託のなさこそが、つねに「微妙」をたたえた人物の表情ともども、内面のわかりづらさをキャラクターへと付与し、それこそが物語の予測不可能性の駆動力となる。

そうして物語がすすむにつれじょじょに判明していくのが、デンジの自由はあくまでかりそめのものでしかなく、最初からすべてマキマの掌のうえでおどらされていたにすぎなかったという事実――いっときはデンジのささやかな夢をみたすにまでいたったあの「日常」が、もとより破壊されるためにしつらえられたものでしかなかった、という真実だった。

この展開がもたらす驚愕が作品ぜんたいの印象ともそっくりかさなる。作品がもついっけんバカで、とらえどころのないルックの奥底には、じつは巧妙なプロット=陰謀が周到にはりめぐらされていた、という二段構え。友情・努力・勝利という三すくみでしばしば説明されがちな「ジャンプ漫画」というフォーマット、またほんらい即興・アドリブを許容し、あまつさえそちらが主体となりがちな週刊連載という特異な形式にあって、きわめて強度のたかいプロットワークをほどこした物語を展開する――この「バカ(自由)」と「理知(支配)」の対峙の喩として、デンジとマキマの対立が用意されていたようにもみえる点に、『チェンソーマン』という作品のポイントはあったのではないか。

こうした「①バカの皮をかぶった」「②理知的なプロットのマンガ」(あるいは「①ジャンプ漫画の皮をかぶった」「②アフタヌーンマンガ」のような譬えでもいいけれど)という二段構えこそが『チェンソーマン』の要だとかんがえてみる。そうすると、アニメ版の選択はいわば上記①②のうち、②ばかりを突出させ、原作終盤の展開から逆算するかたちでぜんたいを再構成したものとひとまずは要約できそうだ。上述した原作の核となっていたあの「線」――作者の身体性や、週刊連載という表現形式とつよくむすびついたあの荒々しい描線が、集団制作のテレビアニメ作品では再現がきわめてむずかしいものだという表現上の問題、またアニメ制作段階ですでに原作は完結済みで、おおくのファンにその後の展開を知られている以上、リアルタイムの連載のなかで形成された展開の意外性そのものを再現することの困難と不毛などをかんがえれば、この戦略じたいにはまったく正当性をかんじる。

ただし、それでもたとえば②ばかりに依拠する緻密な画面設計ではなくより低予算の、いわば「B級」的なつくりや制作体制であれば、原作①②の「完全再現」への可能性も汲めたのではないか――というような指摘も可能だろう。そもそもマーケティングには明確な難がある(作品のトーンとあまり合っていないうえに、印象を散漫にさせるだけの週替わりEDなど)し、さっこんのアニメ制作における労働問題などもふくめ、こうした観点については一考の余地があるが、さりとてそうした構造面への批判だけでは、げんにこうしてつくられてしまった作品の強度それじたいを否定する理由にもならない。

だから喫緊の問題はアニメ版の「解釈」の精度になるのではないか。そうして結論からいうと、アニメ版の原作解釈の精度はまったく水準以上で、原作を読み込んだものほどその映像演出に関心できるつくりになっている(だからこそ、その当の原作ファンのほうに誤解されてしまうのは悲劇でしかなかったわけだが)。いいかえればアニメ版は、見方さえわかれば、原作がもっていたポテンシャルをさらに引き出すための手引きにすらなる、ということだ。

3.通奏低音となるモチーフ(「ドア」と「内/外」)――第1話

アニメ版が設定した演出の基準や解釈の尺度は、すでに1話~3話の時点でひととおり出そろう。だからここではまず、当の1話~3話の画面を順にみることで、アニメ版が原作にたいし、いかなるスタンスを堅持しているのかを確認したい。さきんじてかんたんに述べておけば、まず1話では作品ぜんたいに通底するモチーフが提示される。そうして2話では人物の配置関係と作品構造の再解釈、3話ではアニメ版がどのように原作を飲み下し、解釈しているのかという、演出の方向性が明示されることになる。

さっそく第1話をみていこう。まずはアバンから――

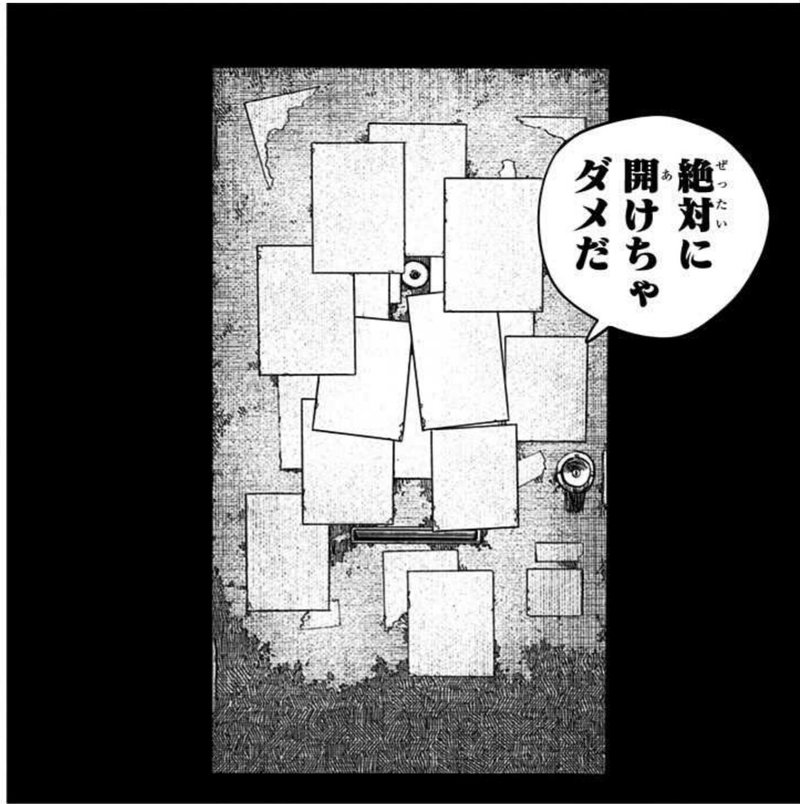

ファーストカットに、原作でデンジがみていた「夢」のなかの「ドア」と「隘路」が再配置され、運命的な物語のはじまりに位置する「入口」をつくりあげる。この場面を冒頭におき、さらに以降つづく演出のメインモチーフとしている時点で、すでに原作解釈の精度がうかがえる。

原作において「ドア」が作劇上、きわめて重要なモチーフとなっていた点はもはや確認するまでもない。いましがた述べたデンジの夢のドアのほか、物語後半の早川家のドア、マキマの家のドア、あるいは地獄の悪魔の場面における、天をおおう無数のドアなどでもいいが、『チェンソーマン』におけるドアは、いましがたいる世界が「内側」でしかなく、そのむこうに得体の知れない「外部」がひろがっていることを一挙にあかしてしまう、おそるべき装置としてさまざまな場面で設定されていた。

むろんこれは、前述した『チェンソーマン』という作品の、二段構えの構造そのものともおおきくかかわる。「目にみえている世界が仮象にすぎなかった、あるいはより巨大な世界のささいな一部分でしかなかった」「じぶんが決定権をにぎっているとおもっていた行為が、じっさいにはより高次の存在により操作されていたものにすぎなかった」というような、いわば決定論的・陰謀論的な世界認識は、本作のみならず――『ファイアパンチ』の「演技」や「映画」への執着を想起してもいいし、あるいは『さよなら絵梨』で主人公がかまえるデジタルカメラの、フレーム外に置かれたじっさいの母親のすがたをおもいうかべてもいい――、藤本タツキのあらゆる作品にみいだせる一種のオブセッションだろう。

僕は秋田県にあるにかほ市という所で育ちました。

田んぼが地平線の奥まで続き、家の畳を蟻が当然のように歩くくらいのド田舎です。

ジブリのアニメを見ていると自然の偉大さや恐ろしさが伝わってきます。

しかしその自然が僕の幼少期には日常にあったので、自然と非自然との境目が曖昧なまま生活をしていました。

夜の自動販売機には時々カブトムシやクワガタもくっついているので、友達と採りにいったりしていました。

その時の自動販売機は山に生えている木々と同じ認識でした。

大人になって本や誰かの話を聞いていると自然の見方が変わっていきます。

僕がにかほ市で見た木々はおそらくすべて植林だとわかりました。

田んぼの横に流れている小さい川など市で作られたものだし、カブトムシを採りに行った山は、月に2,3回、管理者が整備をしているそうです。

自分が自然と認識していたものはすべて人の手が加えられた非自然でした。

あの時、自然と非自然の曖昧さは正しい感覚だったのだと思います。

そうした「内部」と「外部」の入れ子により形成された世界認識を、『チェンソーマン』は「ドア」という形象に仮託し、文字どおり演出の「蝶番」とした――この点を、アニメ版のファーストカットはきちんと斟酌している。

その点はつづく画面展開からもすぐに納得される。夢から醒めたデンジをとらえる一連の画面――

きわめて緻密な作画芝居でゆっくりと身を起こすデンジのすがたが、はじめボロ小屋の空間「内部」からとらえられるが、

その動きの途上でカットが割られ(=カッティング・オン・アクション)、こんどはボロ小屋の窓の外=空間「外部」からの視点に切り替わる。このとき後者の、外からの視点映像においては、克明な環境音が画面内に侵入して来、音響のレベルでも「内/外」の差がつよく示唆される。この空間「内部→外部」というカット割りが、音響の変化とともにつづられる画面の展開は以降、べつの挿話でも一貫してみられる演出上の通奏低音となる。カメラ位置をつよく意識させるような、いわば「映画的な」空間表現は、まずはこの「内/外」の主題と密接にかかわる。

以降、1話の画面は、いましがたみた「ドアと隘路」「内/外」をそのまま展開・敷衍していくかたちで演出されていく。身を起こしたデンジとポチタが「獣道」から「公道」に出、仕事にむかう道中をはじめ、この挿話にでてくる「道」はいずれも「直線の一方通行路」だ(これもまた、以降の挿話でも継続される)。父の借金をかかえ、デビルハンターの道へゆくことを余儀なくされた、ひどくまずしい犬のような生活をいとなむデンジの道行を、この一方通行路が暗喩する。途中、インサートされる町の俯瞰図――都市部の周囲を森林がかこう、「盆地」――もまた、デンジがいまおちいっているつよい「閉塞」(=「外」を知らず、「内」に閉じ込められている)をあらわす。原作の導入を展開のレベルではそっくりなぞりつつも、描写のふしぶしで意味の強化がなされている。

上の場面なども原作のノワール的な描写をそのまま転用したものだが、あらためて映画的な画面のなかにおかれると、「内/外」の主題をつよく意識させるものへ変貌する。ヤクザの世界と、かれらに追従し、犬のように命令を聞くデンジの隔絶。このとき「窓」もまた、世界の内側と外側をつなぐ装置として、演出の蝶番となる。

デンジが夢想にふけるときには、「外」を憧憬するかのようにかならず(当人からみて左側に位置する)窓の外へと視線をおくる。この場面では雨が呼び水となり、マッチカットで過去回想という「外」に飛ぶ。

回想にあらわれるヤクザもやはり「車のなかから」くぐもった声をかけ、去り際のタイヤ痕が「一本道」をつくりあげる

だがそのデンジが、ゾンビの悪魔に乗っ取られたヤクザの車に乗りあわせ、死地へとはこばれてゆくときには、

車の「窓」は際限なくつづく「内」をしめすかのような鏡となり(このとき、かつて「外」にいたデンジがいまはよりひどい「内」に陥落したことをしめすかのように、窓の外→内へとカメラが引いていくような画面操作もほどこされる)、

それにつぐカットでデンジは窓の外からそのすがたをとらえなおされることで、「出口なし」のイメージを付与される(直後、カットの上下が反転することで「急転直下」の不穏な印象ももたらされる)。ここはいわば「内」しかない入れ子のような世界で、車の内にいたヤクザすらも例外ではない、という含意かもしれない。世界の外に出るには、覗き、憧憬するだけの「窓」ではなく、その手で「ドア」をあけるしかない――そんな最終解答へと、映像演出だけでじょじょに「追い込み」がなされていく。

ゾンビの悪魔に魂を売り渡したヤクザは「声」それじたいとなり、「画面外=ドアのむこう」からデンジを呼んでいた。犬のようなデンジは横構図で、けっして顔をみせない男の後ろにただつきしたがう。そのデンジを、「画面外=後方からの不意打ち」で、刃がつらぬく。おそいくるゾンビたちから命からがら逃げまどうデンジが歩む道はまだくだんの直線路の延長線上。その対岸にもゾンビのすがたを目撃し、ちょうどむかって左側に配置された抜け道を折れまがるデンジをとらえる画面は、そっくりアバンの「ドアと隘路」を再演する。この世界は、すべてファーストカットの延長線上としてえがかれている――どこまでも閉塞した世界と、その「出口」をあらわすドア。そこへ手をのばすデンジは、だがその中途であえなくなぶり殺されてしまう。

死んだデンジとポチタはゴミ箱の「内」へと捨て置かれるが、その切りとられた頭部から漏れた血が、ポチタの口もとへと流れおちていくと、わずかにポチタの口がうごいて、それを飲みくだす微音ともに場面は回想へとふたたび飛ぶ。

戸をあけ、「光」を浴びる回想のなかのデンジ/ポチタと、「ふつうの生活を送りたい(送ってほしい)」という往時の「夢」の吐露。閉じた世界のなかで夢の光を浴びたデンジ/ポチタはひとつになり、チェンソーマンが誕生する。

生き返ったデンジをとりかこむゾンビの群れを俯瞰視点でとらえる画は、ちょうど序盤から挿入されていた町=盆地の俯瞰図のような閉塞をかたどり、その内奥から重くひびきわたるチェーンソーの音が打開となる。世界を切り裂き、光をもたらすものとしてのチェーンソー/チェンソーマン。以上の展開そのものはそっくり原作そのままながら、「内/外」という視点にもとづき、あきらかに演出面での補強がなされているようにみえる。

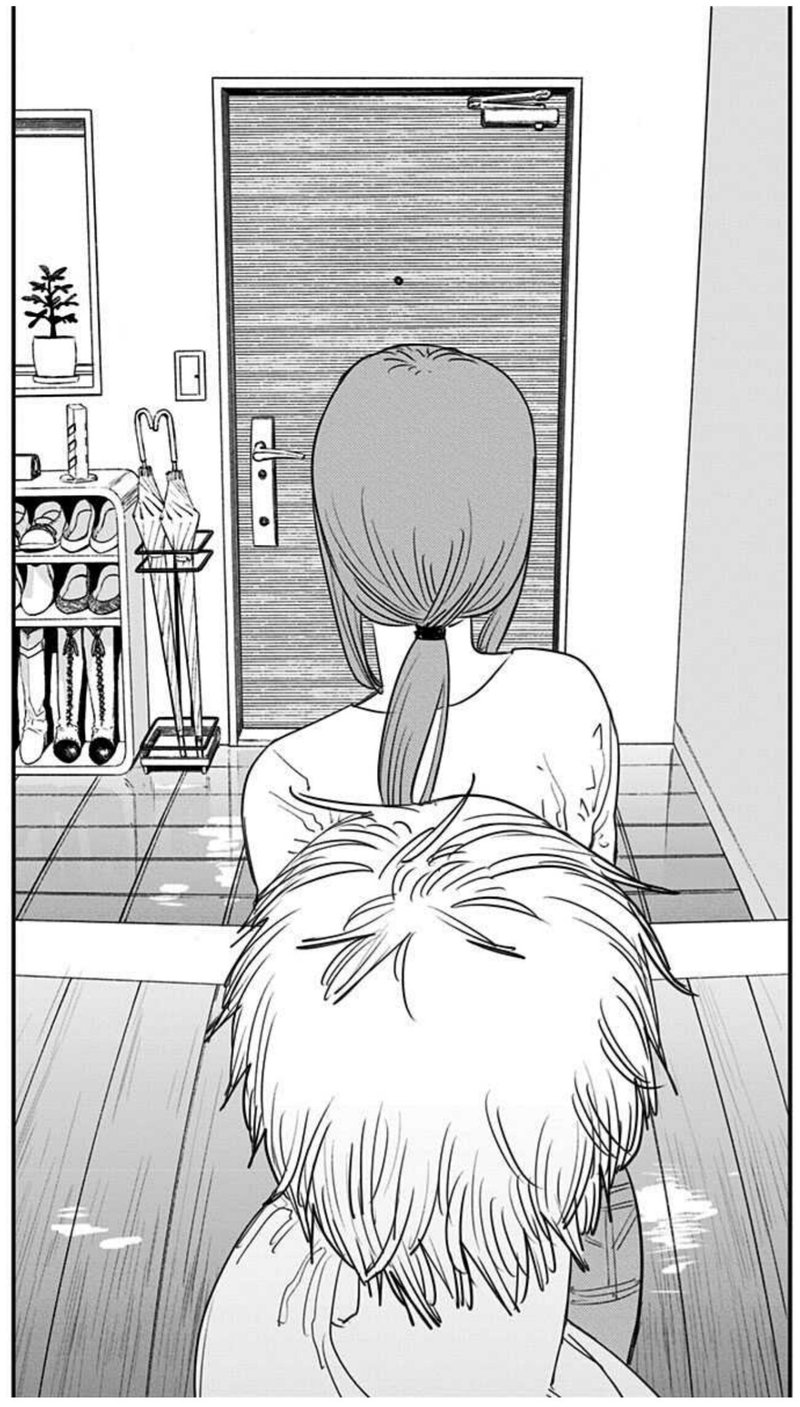

正面突破でゾンビの悪魔をぶった切るアクションシーン(投げつけられたゾンビを「重たい」斬撃で薙ぎ払っていくアクションがいい)ののち、夜が明け、あけはなたれた工場にマキマ一行が踏み込む(このとき「内に入る」足のクロースアップも露骨にしめされる)。光を背負いあらわれ、デンジを抱きとめて「選択」をせまるマキマは、この段階ではひとまずみたまま、閉塞していたデンジの世界にあらわれた「光」そのものとして顕現する。

4.人物整理と全体構造の提示(上手と下手)――第2話

うってかわって2話では、上手(かみて)・下手(しもて)のよりアニメらしいレイアウト主体の演出により、前話からつづくマキマと、初登場するアキ、パワーの関係が一挙に整理される(この挿話にはシリーズのチーフ演出・中園真登も名をつらねている)。図式的すぎる解釈は窮屈だし、富野由悠季の『映像の原則』をそのまま鵜呑みにするのも問題ではあるけれど、あえて極言してしまうのなら、この挿話の上手側は「愛」「理想」「神」などのイデアルな方角をしめし、そこから下手にいけばいくほどに「堕落」があるとかんがえると、ここでの理解は容易になる。

アバン、1話から地続きな「直線路」の「車内」――後部座席のむかって上手側にマキマが座り、下手側にデンジという構図――の道中により、閉鎖的な世界からインターチェンジを介し、「外」たる新天地へとむかう一連がまずえがきだされる。原作の「筋肉の悪魔」の小エピソードを省略し、デンジに「犬であること」を強いる文言を冒頭に据えなおしたことで、マキマの二面性(と、それにそくざの反応をかえすデンジのギャグ的な単純さ)のほうがいくぶんつよめられている。この二面性の表現においても、窓をもちいた「内/外」の対比はなお踏襲される。

デンジを犬扱いするマキマは、鏡面となったガラスのむこうにいる自画像と密談しているかのようで、その不穏じたいが「内密」「閉塞」「自己解決」の「閉じた」印象をおもわせる。他方、一転してデンジにやさしいことばを投げかけ、服を着せてやる(=人間扱いする――むろん、これがそのまま公安の制服へとスライドする)マキマは、車外からそのすがたをとらえられなおされる。この導入となる車後方からのカットでは、さきに述べた上手=マキマと下手=デンジの構図がちょうど反転し、リアガラスがフレームの役割をになうことで、マキマがデンジの「懐に入った」かのような安寧・緩和の印象をうながす。

パーキングエリアで食事を注文するも戦闘の疲労がたたり気絶、目がさめたのちにうどんを食べさせてもらう一連のくだりにおいても、マキマの配置は(卒倒を機に)下手→上手へと反転する。原作からも周到に上手側へと配置しなおされていて、アニメ側の演出面における統一性がみいだせる。

そうしてだしぬけに好きな男のタイプを聞くデンジに、「デンジ君みたいな人」とマキマが答える瞬間、正面構図がとられ、画面内には陽光がそそぎこむ。この光は「外」の光、デンジがポチタと約束したあの「夢」の光と似たものではないか。はじめてうどんを食い、「面のいい女」に介抱されるデンジは、この段階ですでに「上がり」にいたってしまったことが示唆される。

こうしてマキマに惚れこんだデンジが彼女に追随し、街をあるく横構図の場面においては、さきほどの上手‐マキマ/下手‐デンジという配置がなお維持される。CG処理されるモブたちのおおくはマキマとデンジとは逆方向(=下手側)へとあるいていき、マキマがデンジをいざなう方向が、常人の世界とはことなるものだということを同時に印象させる。

が、直後、「人間的な」ダーティワークの中枢ともいえる公安局の内部へといざなう場面では、一転してマキマはデンジを下手側へといざなう――この「振れ幅」じたいが、マキマという二面的な存在の表現だともいえる

以降の場面でも、一貫してマキマは「光源側=理想側」の位置をキープする。

この上手・下手の配置関係と、横構図の歩行・追従の図柄が、以降あらわれるアキとパワーにたいしても敷衍される。まずはアキ。早々にバディを組まされることになった当のアキは、さきほどのマキマの方向=上手側とは逆方向にデンジを引っ張っていき、公安デビルハンターの先輩として、知に足のついた人間世界の先達としての役割をになう。

そのアキが「洗礼」とばかりデンジをうすぐらい(=光のとどかない)路地に連れ込み、早々に「シメる」。

このときのカメラ位置は、アキの攻勢をしめす(アキ当人からみて)左側からの視点で統一されている。

だが一方的な暴行ののち、タバコの吸い殻とツバを吐きかけたアキがその場をあとにする段になると、倒れたデンジの正面構図を皮切りにカメラポジションが対岸にうつり、攻勢が「交代」、金的ばかりを執拗にねらうデンジの反撃がはじまる。

この一連では、マンガの可読性を重視した原作のコマ割りにたいし、それを立体的な空間表現へと翻案しつつ、映像の原則にならい「下手側に相手を追いやる」運動として両者の優位の転換をとらえている。あたりまえといえばあたりまえの操作ではあるが、下手側にデンジを追放するアキ→突き放しかえすデンジ、というこれらの応酬は、端的に両者の位置関係の交換可能性、つまりは対等関係をしめすものともいえる。

マキマのもとに顔を出し、「金玉の悪魔にやられた」とうそぶく場面では、最初とは両者の配置関係が真逆になり、立ち位置が「交代」している

このデンジとアキにまつわりつく位置関係は、上手側の「夢」「理想」の位置についたマキマに比し、下手側のほうへとあるいてゆく運動をつづけながらも、後述するパワーほどには過激でない、いわば「中間領域」にあたるといえる。やられたらやりかえす(ことができる)両者の、ゆるやかでおおらかな、どこまでも人間らしい関係。だからこそのちの展開を知っているものにはおわかりのように、この人間性の謳歌ともいえる「金的蹴り」の遊戯は、サムライソードとの決戦ののち、「気楽な復讐」を達成する大団円の場面で反復されることにもなる。

アキがこうして人間性の範となることは、つづけざま断片的にしめされていくアキとの共同生活の各シーンをはじめ、原作の重要な側面でもあった「日常」およびその空間と、つよくむすびつく。アニメ版の静謐なトーンや映画的な演出、あるいは「こわれもの」の印象をつよめる牛尾憲輔の劇伴などはあきらかにこの側面を斟酌した選択で、明確に原作9巻以降の展開をふまえての配剤だということがこうした細部からもよくわかる(が、こうした側面への詳細な言及は、紙幅の関係で今後にまわす)。

2話にもどる。魔人退治につれだって出かける場面では、悪魔の力をつかわずに敵を討伐したデンジにたいし、アキがその生ぬるさを(窓にデンジの頭を押しつけ)詰問する。

アキが去ったあと、ひとり現場のアパート二階に取り残されるデンジは、わずかにひらかれた窓越しに外側からそのすがたをまずとらえられる。おもむろに窓辺へと寄っていき、モノローグ処理で現在のじぶんが、すでに「ゴール」にたどりついてしまっていることが左向きで語られる瞬間、窓の外からふりそそぐ陽光がデンジを照らす。これはこの挿話の序盤、マキマとの対面時に照らしていた光――夢の光――と同質のものとみえる。

デンジはすでに充たされてしまっている。だから復讐のために、また家族のために闘う地上のアキや警官たちを、デンジは二階から文字どおり「見下ろす」立場にいまはいる。原作にあった描写を、そっくりそのまま空間演出におきかえる操作がここではみごとだ。

だがさしあたり生きていくために、より高次の目標が必要だというとき、デンジは「胸を揉みたい」という低俗な願望をひとつひらめく(このとき、あけはなたれた窓から風が吹き、返り血に染まったカーテンが揺れ、デンジの背中を「後押し」する表現主義的な演出が可笑しい)。デンジは上手側=マキマのいた理想の方角へと手を伸ばす(その後方に、ちょうど伸ばした手とかさなる位置にグラビアポスターが配置されていて、「胸を揉みたい」願望がギャグ的に可視化されもする)。

その後あらわれるパワーとの同道もまた、アキとおなじ下手側への歩行を最初はかたどる。魔人のパワーにたいし、(半)人間のデンジがまずは先導となるも、

「血の匂い」をかぎつけたパワーがにわかに昂奮し、疾駆、

デンジを置いてけぼりにし、出現していた「ナマコの悪魔」を早々に叩きつぶしてしまう。

ここでも前段のアパート二階/一階のような「高低差」による画面整理がなされている――地上で人間としてもがき、闘うアキや警官たちに比し、パワーは奔放に、動物的な破壊のためにみずから地上へと降りたつ

やはりデンジがべつの人物に追随する構図が結果的には反復され、挿話上での「オチ」がつけられたわけだが、いってみればパワーは、ゆるやかに人間の世界を歩かせるアキにたいし、下手側(=マキマの対極)の「極(きわ)」までデンジをいっきに引きあげる存在だという整理が、この挿話ではなされているようにみえる。

もちろんこの段階では、それはパワーの魔人としての(=人間とはおよそ相容れない)奔放さの表現としてえがかれていて、アキの人間らしい良識や知性(あるいは嫌味たらしさ)と、どこか超越的なマキマの理想性との対比を過不足なく整理しているにすぎない。だがすでに原作を読みとおしているものからすれば、この三すくみの構図――上手側の「涯て」にいるマキマと、下手側の「涯て」のパワー、そうしてその中間領域でもがくアキ――が、そっくり物語ぜんたいの「要約」にすらなっていることにも気づかされる。このうちパワーについては、さっそくつぎの挿話でくわしい掘り下げがなされることにもなる。

5.解釈方針の提示(胸から心/臓へ)――第3話

3話はマンガのコマを立体的な空間におきかえるうえでの操作はいくらかおこなわれているものの、絵コンテ・演出の田中宏紀はおおむね原作に沿ったかたちで画を起こしているから、逆にいうと原作との差異がもっともわかりやすい挿話ともなっている。結論からさきにいってしまえば、最初に述べたような原作がもつ粗暴な線を、この挿話およびアニメ版では、「繊細さ」の相へとおきなおし、その心の奥へと入り込むような作画芝居・演出をほどこすことで、原作の卓抜なストーリーテリングのほうに光をあてなおしている。

「コウモリの悪魔を倒してくれたら胸を揉ませてやる」というパワーの提案を受け、挿話前半ではデンジとふたりの同道場面が反復される。カット割りは一貫してマンガのコマ再現にとどまっているが、他方、アニメ版の緻密な画や芝居のニュアンスにより、原作ではさりげにしめされるにとどまっていた演出につよい光があてられている。

たとえばふたりが市電で移動するさいのワンシーン――デンジの、「胸」の「二度見」。

ポチタの死と同一化を、「ここ(=胸の中)で生きてる」と解釈しなおし、みずからの胸元へ誇らしげに拳をあてるデンジにたいし、パワーは淡泊に死は死だと切り捨てる。この直後にデンジがパワーの胸元をいまいちどみやる。この順番じたいは、じつは発せられる台詞ともども原作をそっくりなぞっているのだが、

この「意味合い」を、アニメ版ではじめてつよく意識した。デンジの醒めた目つきには「胸さえ揉めれば」という「即物的な」欲望のニュアンスを読みとれなくもないが、それ以上に、この二度目はむしろパワーの「胸の中」への注視のようにもみえる。パワーの胸の内に心があるのか否か。「胸を揉むこと」、その胸に手を伸ばすことが、その「心」に触れることへと拡大解釈されているのではないか。もちろんそうした意味の拡張をかんじさせるのは、第一には原作と比較しての、絵柄の変化の影響がおおきい。

「心の綾」それじたいのようなクシャッとした線、淡い色彩、そこへ寄り添うような劇伴と繊細な音響、落ち着いた声の芝居、光の表現。ちょうどドライさが持ち味だった原作を解剖し、その「胸の内」をひらくように、あるいは「光をあてなおす」ようにして、人物(とりわけパワー)の心に寄り添うような解釈がぜんたいにほどこしなおされている。

上のカットなどはとくにわかりやすい。コウモリの悪魔にデンジを差しだすも、その「血のまずさ」に憤激、パワーとの約束を反故にし、ニャーコを目の前で食われた直後の、デンジにむけられたパワーの表情。原作ではくだんの「食えなさ」「淡泊さ」を維持しつつ、その無表情・微表情のうちに「人間性」のようなものが汲みとれてしまう逆説がすばらしいが、アニメ版ではそこを掘り下げるようにして、もっと「人間的」な表情と芝居が付され、文字どおりその心に「スポット」をあてるかのような、光の表現がほどこされている。

デンジとパワーをつなぐものは「喪失」だ。人間も悪魔も嫌いだが、猫にだけは身を寄せられるパワーにたいし、デンジは「犬=ポチタ」を飼っていたことから共感をしめすが、最初パワーは取りあわない。そのパワーが「猫=ニャーコを救う」というみずからの欲望のため、デンジをおとしいれ、コウモリの悪魔に差しだす。そこにはパワーの悪魔性が、デンジの人間的な純真をあざむく構図があるが、直後、当のパワーもまた、コウモリの悪魔からの裏切りにあい、さらに(一時的なものにすぎないとはいえ)猫の「喪失」を介することで、デンジにはじめて共感をしめすにまでいたる。このとき、魔人パワーは悪魔性ではなく、人間性のほうをあきらかに表出している。

たとえばアキとマキマが車内で会話する場面においても、マキマがデンジの名前を出す瞬間だけ、アキが視線を遣るルームミラーにマキマのすがたがうつる、という演出がほどこされる

これはつまり、デンジにとってのポチタ、パワーにとってのニャーコのように、アキにとってのデンジの存在が、かれの人間性の維持につよく影響するものだという、原作の(ひいては原作コマの)「解釈」だろう

だからアニメ版は、両義的・悪魔的な表層性をもった原作から、描写はそのままに心や人間性のほうをえぐりだし、そちらにフォーカスをあてたつくりをしているようにみえる。それは作品のポテンシャルを引き出す操作であって、たんなる離反ではない。そうして原作の終盤をおもえば――そうでなくともアニメ版終盤の姫野の顛末などをみても――作品が「喪失」と、そうしてのこされてしまった側の人間の宿命を、きわめて人間的な問題として最重要視していることは、明白でもある。

心を引き出すこと。だからデンジが手を伸ばす「胸」は、たんに性的・肉体的な欲望だけでなく、その「心」をつかむという意味合いもあるようにおもえる。愛をもとめること。それはその後、パワーのそっけない「三揉み」が眼鏡にかなわず、マキマの芝居がかった誘導のほうが魅惑的だったアニメ5話のエピソードなどをおもえば道理だし、また端的に胸の奥底の心にふれるとは、魔人パワーの嘘まみれの存在の奥にいる(ニャーコを愛する)人間の心にふれること、ひいては自己の内で生きている、ポチタの記憶や存在にふれたい、という想いでもある。「心臓」にふれること。

だからこそ、この挿話でもっとも繊細な「アクション」が顕在化しているのは、ポチタとの思い出のフラッシュバックと、パワーの「瞳のうつくしさ」とを織り込みつつ、チェンソーマンへと変身するその瞬間の作画だ――情動そのもののような線のくずれ、記憶にひたり、身を運命に投げ出すかのようなデンジの表情変化、突きだすチェーンソーとともに飛び散る血しぶきのうつくしさ。原作のコマの翻案としても、この一連はとりわけ印象にのこった

以降のアクションパートも、単純明快なリビドーの表出や、それとの同一化をたんに視聴者にもとめるものとはならない。問われているのは、人間と悪魔とのあいだでの葛藤であり、その両者の微妙を突き詰めた「あいだ」に、いかにしてチェンソーマンという特異な存在を顕現させるか、だ。

稠密な作画のなかで繰りひろげられる格闘のさなかにも、たびたび人間らしくひとを助け(原作「筋肉の悪魔」の父子はここで挿入され、デンジの「人間らしさ」への意味付けが補強される)、かとおもえば悪魔的な力でコウモリの悪魔に応戦するチェンソーマン。その謎めいた存在に、お前は人間なのか、悪魔なのかとコウモリの悪魔は問答をつづけながら、戦闘はつづけられていく。

追いつめられたコウモリによる決死の一撃のあと、あたりをおおう土埃のなかからチェーンソーの音が鳴り響き、「胸を揉みたい」という、人間でも悪魔でもない、チェンソーマンをチェンソーマンたらしめるその欲望の源泉を叫びながら、不死身のチェンソーマンがすがたをあらわす。

ここで原作にも存在していたキメ画のあと、引きの全体像をつないだことが、放送当時は一部から「興を削ぐ」と批判された。デンジの「叫び」にあわせたカメラ操作であり、ぜんたいの時間のながれでみればそこまで違和感のない画面運びだという点はまず大前提として、以下のような理由からこのコンテには正当性があるとおもう。まず、ここでのチェンソーマンの運動は「胸を揉む」ために「その手を伸ばす」ようにして、コウモリへとだんだんに接近していく運動を形成していたから、両者の空間的配置を明確にしておくひつようがある。その意味で空間の明晰化が最優先されること。そうして、上述してきたようにこの闘いはただの闘いではなく、人間性と悪魔性の葛藤を超越した、「チェンソーマン」という存在を擁立するためのいわば儀式のようなものだということ。だから「チェンソーマン」という存在のシルエットが、煙のなかから「胸を揉みたい」という特異な欲望とともに立ちあらわれ、コウモリを見下ろす位置に立つヒロイックなカットがもとめられたのだとおもう。そうして、再三述べているようにここでの画面選択は、原作を「繊細さ」の相から再解釈したものだということ。「力点」がちがうのだ。そうしてそれは、この作品が設定した演出のレベルにおいては連続性をもつものだし、また原作との対比においても、上記してきたような「解釈」の問題とかんがえれば、けっして的外れなものとはいえない。

敵を切り裂き、ひきだされる紫色の臓物のうつくしさと、祝祭的にふりそそぐ血の雨。それがしめすところのものは、もはや粗暴さや狂熱などではない。繊細な線と色彩の「美」こそが画面をいろどる

*

以上、最初の1~3話をみてみるだけでも、アニメ版が原作からテーマの核をうまく取りだしつつ(ドア、内/外)、原作が最終的にたどりつく構図も理解したうえで(デンジ、アキ、マキマ、パワーの位置関係)、さらに序盤を終盤の展開から逆算するかたちで、「心」「人間性」をえがく物語としての、その卓抜なストーリーテリングのほうに光をあてる「解釈」を選択していたことがよくわかったとおもう。とうぜんこれは「原作のあとからつくられる」アニメにしかなしえない操作で、なにとなれば一種の批評行為だといってもいい。原作のもつ得体の知れない魅力を「解剖」し、極彩色の臓物のような本質のほうを引きずりだす。粗暴で朴訥なモノクロームの「線」を光にさらし、顕微鏡で観察するようにして、その内実をうかがう。色付けし、腑分けし、ふたたび活かす。人間でも悪魔でもない、微妙な存在としてのチェンソーマンを、そこに燦然と「あらしめる」――アニメ版はそうした操作をおそろしく緻密な手つきでおこなおうとしている。その解釈の内容じたいにたいする好き嫌いはとうぜんあるだろうが、すくなくともこれほどまでの確度でつくりあげられた作品を、「原作へのリスペクトが足りない」とたんに切って捨てることは、じぶんにはぜったいにできない。

そうして、今回はちゃんとふれる機会がなかったが、こうした解釈と作品制作をおこなううえで、アニメ版が映画的な演出方法を選択したことはことのほか重要だとおもう。というのも映画というのは、すくなくとも実写映画のばあい「過去にたしかに存在した被写体をカメラで切りとる」という側面があるからで、アニメ版が原作の終わった「あと」から作品を構成しなおしていることは、まさに映画の方法とかさなるからだ。そうした点はおそらく、本作でも突出したつくりの第8話をみていくことで明白になる――が、さすがに書きすぎてしまったので、これ以降は(いつになるかはわからないけれど)またべつの機会にまわす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?