男性差別の事例・データ35選

ぼくは男性差別を解消する必要はないと思う。

なぜ最初にこれを言うかというと、ジェンダー問題に関する情報発信をしていると、必ずと言っていいほど次のようなトンチンカンな反論がフェミ側からくるからだ。

「男性差別を解消したいなら男自身が声をあげればいいだけ。男の問題は男が解決しろよ」

「なんで女性がお前たち男のために行動しないといけないんだ。女性はお前たちの母親じゃないんだぞ」

「男社会で男が苦しむのは自業自得ww」

上記の主張はツッコミどころがありすぎるし、ツッコみだすと時間もかかる。

だから、ひとつだけ言っておくと、ぼくはアンチフェミニストであり、アンチマスキュリストだ。

ぼくはこれまで一貫して、家父長制や性役割分業論を支持してきた。

それは日本男児の幸福が「男らしさ」にこそあると考えるからだ。

よくフェミ側からは「フェミニズムは男性のためにもなる」「男性も男らしさの呪縛で苦しんでいる」という意見が出る。

しかし、残念ながら、男性は女性とは根本的に異なる脳や身体でできていて…

という話をすると、フェミやエセ科学者が

「男脳・女脳神話www」

「母性・父性神話www」

などと非科学的なことを話し出してめんどくさいことになる。

なので、ここでは詳細は話さない。

とにかく、ぼくは様々な論文やデータを見て、男性は女性と違い、らしさの「押し付け」ではなく「否定」から生きづらさを感じると結論付けている (詳細は下記事で。)

とはいえ、個人に目を向けると、近年では男性の中にも男らしさを押し付けられるのが生きづらいと主張する人が少数ながらいることに気づく。

ぼくは男女平等主義者が好きではないが、近年フェミが「男女平等」と謳いながら男性差別をガン無視して女性政策ばかりを掲げる姿には少し納得がいかない。

男女平等を推進したいなら、男性差別も解放しようとしないと筋が通ってないではないか。

そこで、本記事ではマスキュリズム的な視点に立ち、男性差別と考えられている事例・データを並べていこうと思う。

現代男性として生きづらさを感じている人の参考になれば幸いだ。

注意点1. 「差別」の定義

多くのフェミは、少しでも結果の男女比・男女差 (政治家の男女比や賃金の男女格差など) に偏りがあれば、それは差別的な社会構造・風潮が原因となって生まれたものだと考える。

決して、女性の賃金が低い原因を「女性は生まれつき社会で活躍する能力が低いから」「女性は生まれつき出世欲が少ないから」などとは考えない。

フェミ思想下では以下の2つが前提になっているのだ。

①男女の心は生まれつき差がない

②心の性差は100%が社会化 (「男ならこうしろ」「女ならこうしろ」の押しつけ) で決まる

これらの前提は科学的にあり得ないのだが、フェミを含む多くの男女平等主義者が意識的にも無意識的にも信じる。

フェミ思想下の「差別」の定義 (結果の男女比・男女差=差別) はあまり採用するべきではないかもしれないが、便宜上「男性差別」としてデータを並べる際に男女比・男女差だけ見ていればいいのは楽だ。

なので、本記事ではフェミの定義を採用する。

「男性差別」とは、単に「男女の扱いや結果に (男性にとって不遇だと考えられている方向に) 差がある」という意味でしか使っていない。

「男性差別がある」という事実を示すだけであって、「男性差別を解消すべき」とは言っていないことにも注意してほしい。

注意点2. ポジティブアクション以外の差別は許されない

男女平等を掲げる人は、本記事で示す男性差別を解消するよう声を挙げなければならない。

よくフェミ側からは「レディースデーは企業の戦略だから仕方ないんだ」と男性差別を容認しようとする意見が出るが、それは理にかなっていない。

男女平等思想下ではどんな合理的な理由があろうと、男女は常に等しく扱わなければならないはずだ。

もし合理的な差別が許されるのなら、企業の戦略として

「女性は妊娠する身体を持ってるから」

「女性は生まれつき社会的な能力が低いから」

という理由で女性を雇用・賃金差別できることになってしまう。

もちろんそんなことは現代では男女雇用機会均等法でできないことになっている。

差別が許されるのは、ポジティブアクション (差別されていると考えられている属性の人たちを一時的に優遇すること) による逆差別 (優遇されない方の属性の人たちに対する差別) だけだ。

…と言うと「レディースデーは賃金格差を解消するためのポジティブアクションだ!」という反論が出るかもしれない。

しかし、男女の賃金格差は女性への賃金差別で生まれるものではない。

話すと長くなるからここではしないが、男女の賃金格差はほとんどが「労働時間」「就く職業の割合」「生まれつきの能力・志向」の差で生じることが判明している (詳細はnote記事『【全日本人必読の書】男性差別の完全証明と女性差別のウソ〈151のエビデンス・10万文字〉』)。

賃金差別があるのは建築系などの女性がやると足手まといになる職に限られ、しかもその賃金差別は全体の賃金格差にほとんど影響を与えていないと考えられる。

多く働いた人が多く賃金をもらうのは当然だろう。

レディースデーは女性差別のポジティブアクションではなく単なる男性差別だ。

「男性がメンズデーを作ればいいだけ」という反論もよく出るが、それも間違っている。

政治というのは「男性なら男性の権利を主張していい」「女性なら女性の権利を主張していい」というわけではない。

社会を「男vs女」の生存競争で捉える考えがこれまで一番差別を生んできただろう。

政治家や経営者など、どんな人が政治を語ろうが、つねに男女に公正な立場で発言しなければならないのだ。

以上の2点に注意して男性差別の事例・データを見ていってほしい。

①「フェミニズム」が「男女平等主義」の意味で使われている

フェミニストの言葉を載せよう。

フェミニストの対義語は、セクシスト。性差別主義者でない人は全員フェミニストなんですが。 https://t.co/NRBN8pXl5G

— 井田奈穂/Naho Ida/選択的夫婦別姓・全国陳情アクション (@nana77rey1) December 10, 2021

フェミニストの対義語はセクシスト (性差別主義者) らしい。

海外のフェミも似たようなことを言っている。

みなさんはフェミニストの意味を理解しているのでしょうか。すごくシンプルなことです。男性と女性が平等の権利を持つべきだと信じている人のことです。この言葉にネガティブな意味合いを持たせる行為や、反対の性を除外する行為は理解できません

(上記事の引用)

しかしながら、フェミニスト (Feminist) の語源はFemina [女性] に-ist [主義者] がついたものだ。

つまり、女性主義者。

女性差別前提で女性の解放だけを考えることが「男女平等」の意味で使われているらしい。

実態を見てもまさにその通りになっている。

よくフェミが女性差別の根拠として出す「世界ジェンダーギャップ指数」は、男性優位のデータが出たときは男女不平等(Imparity)、女性優位のデータが出たときは男女平等(Gender Parity)として計算されている (世界経済フォーラム『世界ジェンダーギャップレポート(Global Gender Gap Report)2021』)。

本来なら女性優位も男女不平等としなければならないはずだ。

男性差別「②男女共同参画の推進には女性政策ばかりが掲げられている」でも見るように、男女共同参画基本計画においても男性ガン無視で女性政策ばかりが掲げられている。

おそらくフェミはこれまでの歴史で男性が積み上げてきた歴史・文明を壊し、一から女社会を創ろうとしているのだろう。

愛国心は英語でPatriotism、家父長制はPatriarchy。

最初の"Patr"の部分は「父親」という意味がある。

つまり、国家は家父長制が延長したものだということ。

日本を象徴する男系男子の天皇はもろに家父長的構造を表す。

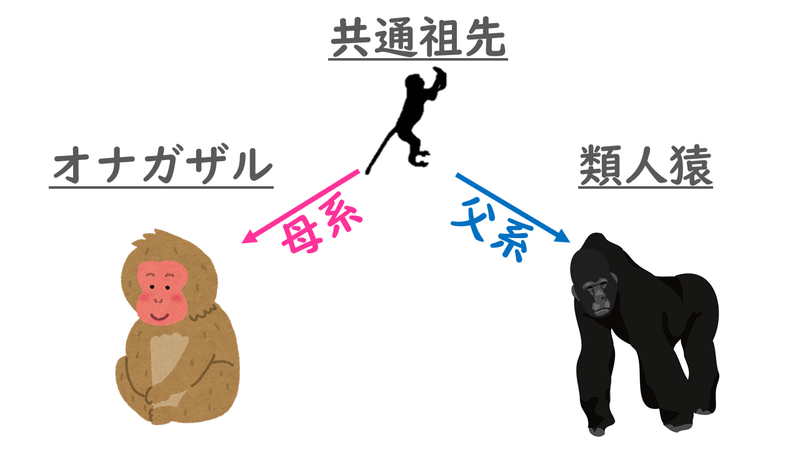

社会進化論的にも類人猿はインセストを回避するために父系社会 (オスが群れを守り、メスが群れ間を移動する社会) を進化の過程で選んできた (山極寿一著『家族進化論』)。

社会 (文明や国家) は父性を発達させた結果だと考えられている。

フェミはその家父長的国家を壊し、ニホンザル (オナガザル系) のような母系社会・家母長的国家を創りたいのだろう。

ただ、男性はこれまでの歴史で群れのトップに立って「男女のための」政策を行ってきた。

決して「男性のための」政策を行ってきたわけではない。

はたして今のフェミに「男女のための」政策をする気があるだろうか?

ぼくにはフェミの創る女社会が「女性のための」政策だけをする未来しか見えない。

②男女共同参画の推進には女性政策ばかりが掲げられている

令和2年末に閣議決定された内閣府の『第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~』を見てみよう。

副題からツッコミどころがあるが、とりあえず先へ進む。

「第7分野 生涯を通じた健康支援」に健康支援の方針が書かれている。

これを見てみると、びっくり仰天。

ほぼ女性保護しか掲げられてない。

たしかに【基本認識】では

(前略) また男性においては、健康を害する生活習慣や自殺やひきこもりの割合が女性に比べて多いことが指摘されている

(引用:内閣府の『第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~』第7分野 生涯を通じた健康支援)

と、男性の健康問題についても取り挙げてくれている。

しかし「具体的な取り組み」の欄を見ると、絶句する。

ア 包括的な健康支援のための体制の構築

① 女性の身体的・精神的な健康及び女性医療に関する調査・研究を進めるとともに、女性医療に関する普及啓発、医療体制整備、女性の健康を脅かす社会的問題の解決を含めた包括的な健康支援施策を推進する。【厚生労働省】

② 年代に応じて女性の健康に関する教育及び啓発を行うとともに、女性の健康の増進に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な措置を講じ、女性が健康に関する各種の相談、助言又は指導を受けることができる体制を整備する。【文部科学省、厚生労働省】

③ 女性の心身の特性に応じた保健医療サービスを専門的・総合的に提供する体制の整備(例:女性の専門外来、総合診療を行う医療体制の整備)、福祉等との連携(例:心身を害した女性を治療する医療施設と配偶者暴力相談支援センターや民間シェルター、自立支援施設等との連携)等を推進する。【内閣府、厚生労働省】

④ 女性の心身に多大な影響を及ぼす暴力や貧困等の社会的要因と、女性の疾患や生活習慣との因果関係について調査を行うとともに、月経関連疾患や更年期障害に対処するための医療者の関与の効果を検証するなど、女性の生涯にわたる健康維持に向けた保健医療の在り方等に関する調査研究を推進する。その成果の普及啓発に当たっては、行動科学の専門家の知見も活用し、必要な層に必要な情報を効果的に届ける方法を検討する。あわせて、子宮頸がん検診・乳がん検診の更なる受診率向上に向けた取組を行う。また、がんをはじめとする疾患についても、治療と仕事を両立できる環境を整備す

る。【厚生労働省】

⑤ 予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性が、緊急避妊薬に関する専門の研修を受けた薬剤師の十分な説明の上で対面で服用すること等を条件に、処方箋なしに緊急避妊薬を適切に利用できるよう、薬の安全性を確保しつつ、当事者の目線に加え、幅広く健康支援の視野に立って検討する。なお、緊急避妊薬を必要とする女性には、性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力が背景にある場合もある。そのような場合を含め、ワンストップ支援センターや医療機関等の関係機関を紹介する等の連携が重要である。また、義務教育段階も含め、年齢に応じた性に関する教育を推進することも重要である。さらに、性や妊娠に関し、助産師等の相談支援体制を強化する。【内閣府、文部科学省、厚生労働省】

(後略)

(引用:同上)

とりあえず最初の5つの取り組みを並べてみたが「女性の~」「女性が~」という言葉が目立つのが分かるだろう。

数えてみると、健康支援の具体的な取り組みは合計53あり、そのうち女性保護は35、両性保護は17で、男性保護はたった1つしかなかった。

しかも、その1つの男性保護の取り組みは次の通りだ。

産後うつのリスクも踏まえ、いわゆるワンオペ育児による負担の軽減のため、男性の育児参画を促す。公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築物において、ベビーベッド付男性トイレ等の整備等を推進するほか、子供連れの乗客等への配慮等を求めることにより、男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備を行う。【厚生労働省、国土交通省】

(引用:同上)

もはや女性保護のための男性保護に見える。

両性保護の取り組みも17つあるものの、男女の両面性が一応確保されているというだけで、女性保護のようなものばかりだ。

実質、男性保護はひとつもないと言えるだろう。

はっきり言うが、この後に見ていくように、健康問題は、ガンを始め、幸福度や寿命、自殺率、ひきこもりなどなど、どのデータを見ても男性が女性より圧倒的にヤバい。

それにもかかわらず、たとえば「寿命」に関しては【基本認識】の欄に次のような目を疑う内容が書かれている。

近年は、女性の就業等の増加、生涯出産数の減少による月経回数の増加、晩婚化等による初産年齢の上昇、平均寿命の伸長など様々な要因により女性の健康を脅かす疾病構造が変化している。

(引用:同上)

寿命の伸長で女性の健康が脅かされてる、だそうだ。

どうやら内閣府は女性の寿命がのびたことで「女性の健康を脅かす疾病構造が変化している」ことを心配しているらしい。

どんなデータが出ても女性を保護することに決めているのだろう。

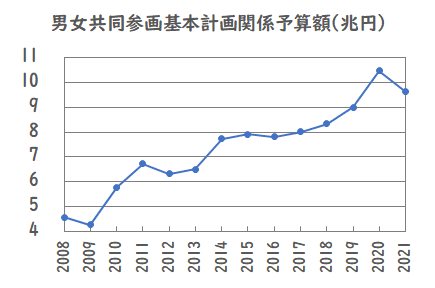

男女共同参画推進に使われる予算は年々増えている。

(データ参考:内閣府『男女共同参画に関する予算』※次の年に書かれている前年の予算額とその年の予算額の値が若干ズレがあるので、片方の予算額をデータに採用した。)

「男女共同参画」という名の女性保護政策に使われる予算は、いまや国防費の約2倍の約10兆円にふくれあがっている。

つまり、国家は外国人からの攻撃より国内の男性からの攻撃を警戒しているということ。

昔「戦争で取り返すしかないんじゃないですか」と発言した議員が国内から総バッシングを受けていたが、バッシングすべき対象は不法占拠・攻撃してきている外国人なのではないだろうか?

政府もまたまた遺憾砲と。竹島も本当に交渉で返ってくるんですかね?戦争で取り返すしかないんじゃないですか?

— 丸山 穂高 (@maruyamahodaka) August 31, 2019

朝鮮半島有事時を含め、「我が国固有の領土」において自衛隊が出動し、不法占拠者を追い出すことを含めたあらゆる選択肢を排除すべきではないのでは?

〉政府、韓国議員団の竹島上陸に抗議 https://t.co/WOEGEn26CW

③男性差別のポジティブアクションが少ない

ポジティブアクションとは「差別されていると考えられている属性の人たちを一時的に優遇することで、差別解消を図る措置」をいう。

通常は女性差別だけでなく男性差別や性以外の差別にも適用されなければならない。

しかし、男女共同参画局の政策を見ると、男性差別がほぼ無視され、女性活躍推進ばかりが掲げられていることが分かる (内閣府『ポジティブ・アクション』)。

厚生労働省が調べた190社の企業では

①女性の採用拡大

②女性のための機器・設備の導入

③女性の管理職登用

④女性のテーマリーダー推薦 など

が行われているらしい (厚生労働省『ポジティブ・アクションの取組事例集』)。

男性差別のポジティブアクションとして知られる都立高入試の男女別定員制 (成績の低い男性を優遇する制度) はまさかの廃止予定。

教育分野は民間企業の仕事と違い、全ての人が通るべき道であり、公共性が高い。

それに加え、女子高生より男子高生の成績が低いのは「男子校 (成績の低い男子生徒の受け皿) が少ないこと」や「男脳の成熟が遅いこと」「テストが女性有利な言語能力基準であること」など、本来の実力差以外の要因が大きい。

それにもかかわらず、教育分野に弱肉強食の原理を導入するのは非常に差別的だと思う。

④女性のみの施設

〇女子大

〇女性専用車両

〇女性専用シート

〇女性専用高速バス

〇女性専用ジム&ヨガ

〇女性健康支援センター

〇女性限定イベント会場

などなど。

設置当時は差別是正の目的があったのかもしれないが、女性に限定する施設はもう時代遅れではないだろうか。

ただ、女子大などは伝統として残しておいた方がいいものも多いかもしれない。

⑤男性は助産師になる資格がない

この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

(引用:e-Gov『保健師助産師看護師法』第三条)

⑥男性に少ない職業

〇受付

〇介護

〇看護師

〇保育士

〇保健師

〇客室乗務員

〇アパレル

などなど。

基本的に、接客系や介護系、育児系の職業は女性のほうが向いていると思う。

世間からうっすら嫌われている男性がやるより女性がやったほうがトラブルを最小限に抑えることができるので、ぼく個人の意見としては、上記の職業は女性優位でいいと思っている。

ただ、男性に向いている政治家 (フェミやエセ科学者は否定するだろうが。) の男女平等を目指すなら、上記の職の男女平等も目指すべきだということになる。

⑦男性は専業主夫になりにくい

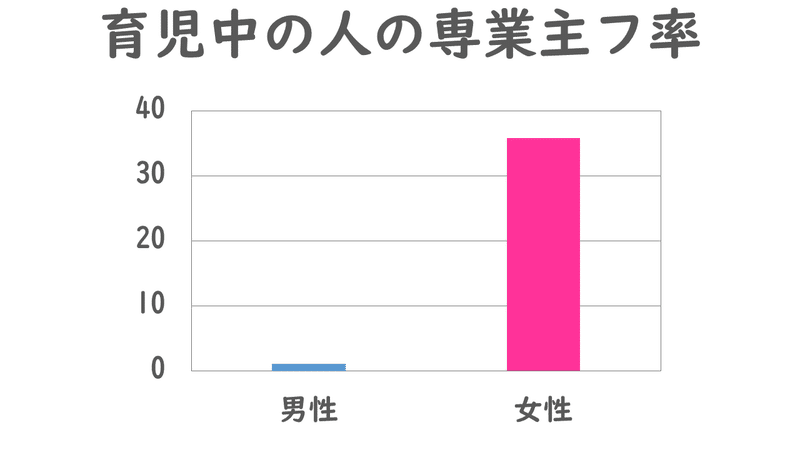

育児をしている男性の専業主夫率は1.14%、育児をしている女性の専業主婦率は35.8%と約31倍も開きがある。

(参考:総務省統計局『平成29年就業構造基本調査 結果の概要』表Ⅰ-3 男女,就業状態,従業上の地位,年齢階級別育児をしている者及び割合-平成 29 年)

⑧男性はなかなか育児休暇を取得できない

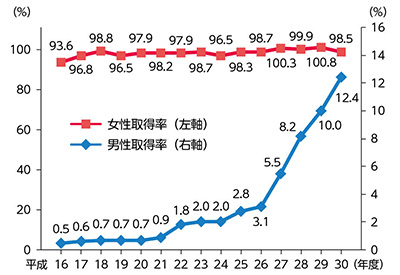

国家公務員の場合、育児休業取得率は男性12.4%、女性98.5%。

(引用:内閣府『「共同参画」2020年5月号』)

内閣府によると、男性職員は育児休業の取得意向(潜在的なものも含む)を持つ人が8割を超えるが、「収入面の懸念」や「業務の多忙さ」「職場の雰囲気」などの要因でなかなか取得できないそうだ。

⑨遺族厚生年金の受給対象者は妻には年齢制限がないのに夫には55歳以上の制限がある

遺族厚生年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

1. 妻(年齢は問いませんが、30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給できます。)

2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

3. 夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。なお、受給開始は60歳からとなりますが、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、60歳より前から遺族厚生年金を受給できます。)

4. 父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。なお、受給開始は60歳からとなります。)

5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

6. 祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。なお、受給開始は60歳からとなります。)

(引用:日本年金機構『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』遺族厚生年金の受給対象者)

「男が稼ぐ」という家父長制の構造だろう。

⑩寡婦年金はあるが、寡夫年金はない

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

(引用:日本年金機構『寡婦年金』)

⑪中高齢寡婦加算はあるが、中高齢寡夫加算はない

中高齢寡婦加算

遺族厚生年金(長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間))の加算給付の1つです。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)または20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。

(引用:日本年金機構『た行 中高齢寡婦加算』)

⑫男性は被害に遭いやすい

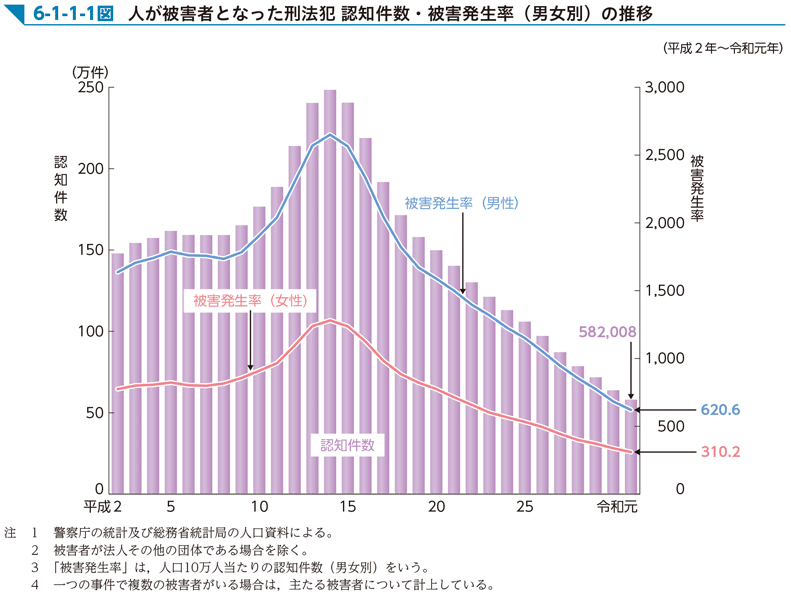

被害者は女性に多いというイメージがあるかもしれないが、実際は女性より男性のほうが刑法犯の被害率が約2倍も高い。

(引用:法務省『令和2年版 犯罪白書』6-1-1-1図)

強制性交等や強制わいせつ、詐欺、略取誘拐・人身売買では女性のほうが被害が多いが、殺人や強盗、暴行、傷害、脅迫、恐喝、窃盗、横領では男性のほうが被害が多い。

内閣府の『第5次男女共同参画基本計画』では「女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と書かれているが、当然男性に対する暴力も人権侵害だ。

⑬男性は刑務所で雑に扱われる

法務省の『犯罪白書』には

女性受刑者については,その特性に応じた処遇の充実を図るため,地域の医療・福祉等の専門家と連携する「女子施設地域連携事業」が推進されたり,女性受刑者特有の課題に係る処遇プログラムが策定・実施されるなどしている

(引用:法務省『犯罪白書』令和2年版 第4編/第6章/第2節/2矯正/イ女性受刑者の処遇)

特に女性の嗜癖的窃盗事犯者については,過去の傷付き体験から心理的な問題や対人関係の葛藤を抱え,社会不適応状態に陥って,窃盗を繰り返すに至った者が少なくないことから,窃盗に至った要因のアセスメントを行い,適切な処遇を行うことが有用であるとされる

(引用:法務省『犯罪白書』令和2年版 第4編/第6章/第2節/3保護観察)

と書かれ、女性だけは性善説前提で保護観察が行われているように見える。

現に、女子刑務所は男子刑務所より待遇が良くなっているらしい。

MXテレビで刑務所の話が。

— yuki1006papa (@yuki1006papa) May 1, 2019

ここでも男女の違いが…

不平等大国日本、酷すぎる。 pic.twitter.com/7y0WGSTG2K

⑭男性更衣室・トイレ・温泉が雑に作られている

〇外からまる見えの構造になっている

このトイレは遊歩道から男性用の便器が丸見えだから本当に酷すぎだな。 pic.twitter.com/pixPNa5SqG

— TMK (@6Eep1eXvHRiiF5H) October 27, 2021

〇そもそも用意されてない (共同トイレと女性トイレだけ)

〇音姫の設備がない

男子トイレのほぼ全てに、この手のものが付いていないというジェンダー不平等を女性のほとんどは知らない。 pic.twitter.com/lnSXmj6qhg

— 清水 潔 (@NOSUKE0607) July 8, 2021

〇女性清掃員が入ってくる

Yahooトップ

— masa@😈ふれあ👿 (@masa_hedgehog28) April 17, 2019

またこんな記事あったけど

法律が云々じゃなくて

女性清掃員が男風呂掃除っていう現状がおかしいんでしょ

法律的には問題なくても

みんな不幸になるだけなんだからやめろよ

男の体見て清掃員は不幸

女性に見られて男性も不幸

男風呂は男性で女風呂は女性でいいやん

新手のセクハラかよ pic.twitter.com/eCAeTzbRbH

などなど。

もう言わなくてもいいと思うが、「男のほうが性犯罪が多い」「男も男性専用施設を作ればいい」「女性は男の裸など見たくない」は何の理由の説明にもなっていない。

⑮レディースデー・メニュー・プラン

〇映画館

〇飲食店

〇カラオケ

〇合コン

〇女性限定旅ツアー

〇交流会参加費

男女平等を考えるフォーラム

— 梶りん (@kajilin) November 26, 2020

参加費:男性4,200円女性3,600円 pic.twitter.com/luPnKBvqgd

などなど。

実力主義基準ではもう男女の賃金格差はなく、経済が原因の自殺率は6倍以上も男性のほうが高いのに、女性を経済的に支援する意味が分からない。

政府はなぜかコロナ禍を「女性不況」と呼び、生理の貧困()に苦しむ女性を支援した。

⑯男性は失業しやすい

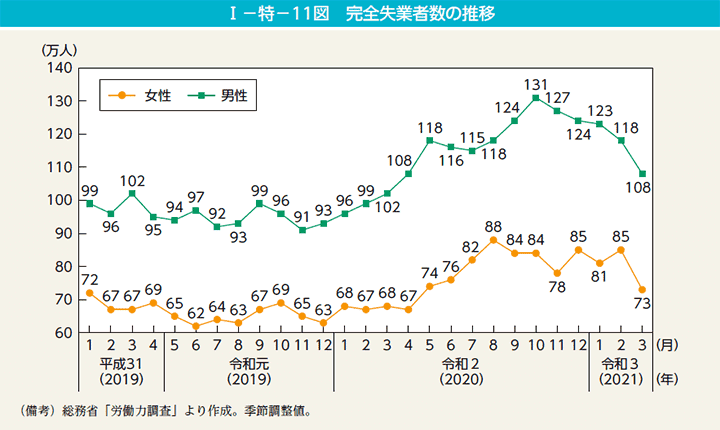

2021年3月の完全失業者数は男性108万人、女性73万人だった。

(引用:内閣府『男女共同参画白書 令和3年版』I-特-11図)

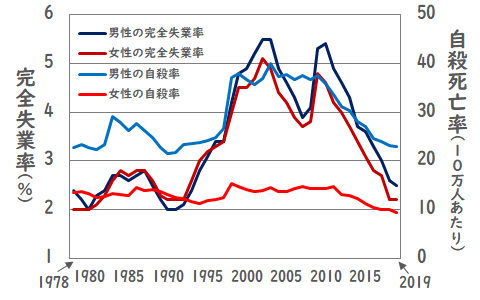

そもそも女性は失業しても自殺しない。

(①完全失業率データ参考:総務省統計局『労働力調査 長期時系列データ』長期時系列表3 (9)年齢階級(10歳階級)別完全失業者数及び完全失業率, ②自殺死亡率データ参考:警察庁『自殺者数』)

アジア通貨危機 (1997-1998年) で失業率・自殺率を上げたのは主に男性だった (Chang et al., 2009)。

経済の悪影響を受けるのはいつも男性だ。

Chang SS, Gunnell D, Sterne JAC, Lu TH, Cheng ATA (2009). Was the economic crisis 1997-1998 responsible for rising suicide rates in East/Southeast Asia? A time-trend analysis for Japan, Hong Kong, South Korea, Taiwan, Singapore and Thailand. Social science & medicine 68, 1322-1331.

⑰男性はホームレスになりやすい

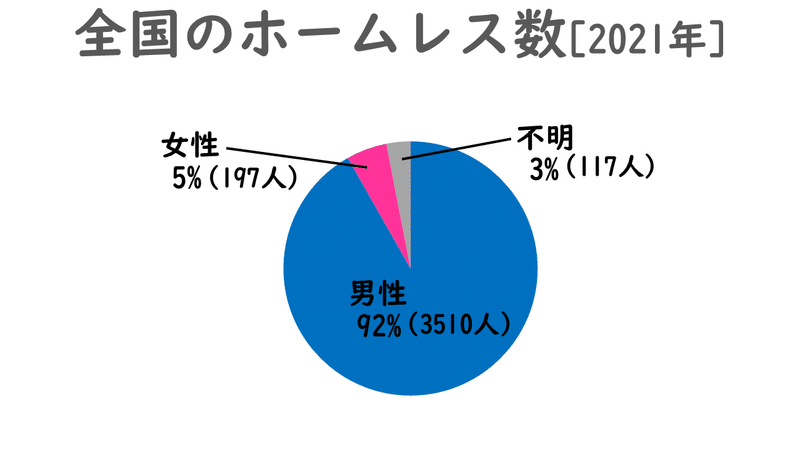

2021年に確認されたホームレスの数は男性92%、女性5%、不明3%だった。

(データ参考:厚生労働省『ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について』)

男女逆だったら大騒ぎだろう。

⑱男性はひきこもりになりやすい

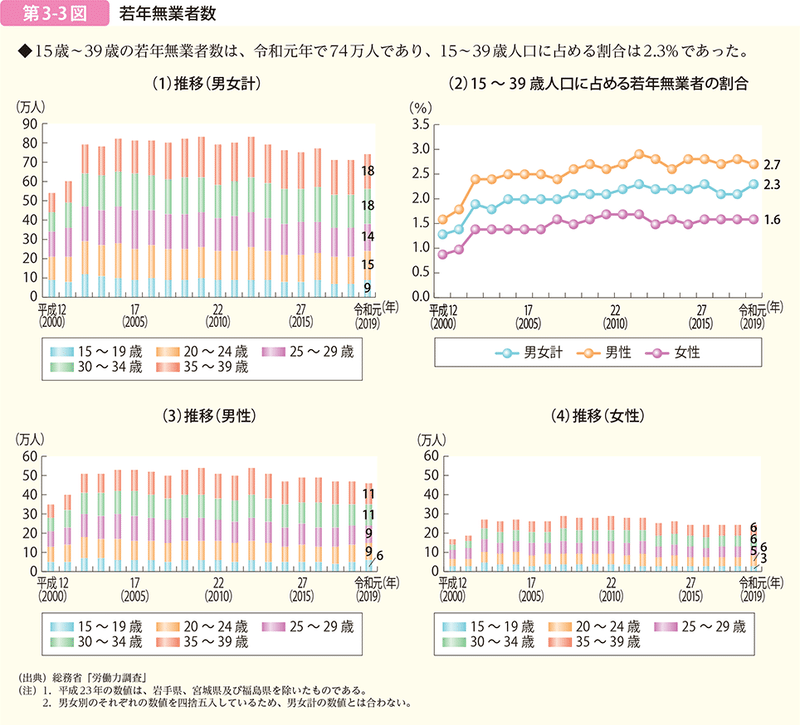

2019年の15~39歳人口に占める若年無業者の割合は男性2.7%、女性1.6%。

(引用:内閣府『令和2年版版 子供・若者白書』第3章 第2節 1 若年無業者、ひきこもり、不登校の子供・若者の支援等 第3-3図)

「女性が輝く令和の社会へ」などと言ってる場合だろうか。

⑲父子世帯は養育費を受けにくい

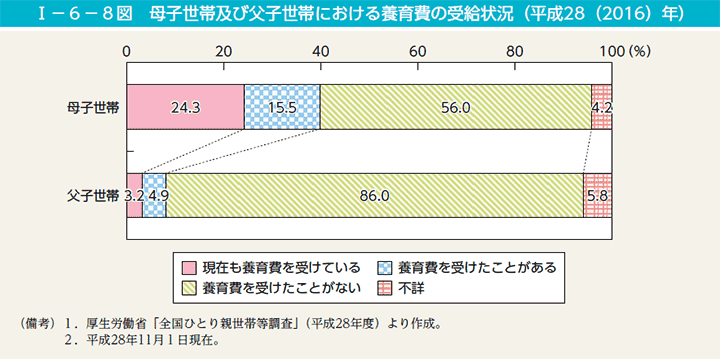

2016年では養育費を受けたことがない父子世帯は86%、母子世帯は56%。

(引用:内閣府『男女共同参画白書 令和3年版』I-6-8図)

よくフェミ側から「男はちゃんと養育費を払えよ」という意見が出るが、統計データでは女性のほうが養育費を払っていない。

ただ、最近では上記のデータに対する反論として次のような意見が出る。

FF外からすみません。

— ナチュラルライフ 228 (@Non0620luvA) December 16, 2021

母子世帯と父子世帯の数が絶対的に違うので…

123.2万×0.8=約98.6万

18.7万×0.95=約17.8万

割合を見る時は実数も見ると実態がよく分かると思います。

年収も比較するとさらに良いかも。 pic.twitter.com/YHWmhSuHOQ

割合ではなく絶対数で見れば養育費をもらえていないのは母子家庭のほうが多いんですよ、と。

???

なぜ絶対数で見る??

「在日外国人は日本人より犯罪率が高いけど犯罪数は少ないから、日本人は野蛮だ!日本人を規制しろ!」とはならない。

母数が違うからこそ割合で見ているのだ。

⑳父親は単独親権争いに敗北しやすい

2020年では離別後に親権者となれた父親は9%、母親は91%だった。

(データ参考:裁判所『司法統計』年度:令和2年 編分類名:家事事件編 23「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち「子の親権者の定め」をすべき件数 親権者別 全家庭裁判所)

㉑父親は子どもを誘拐されやすい

ある日突然、父親が家に帰ったら、子供と妻がいなくなっていてその日から子供と連絡が取れなくなる、という事件(母親による子ども連れ去り)が多発しているらしい。

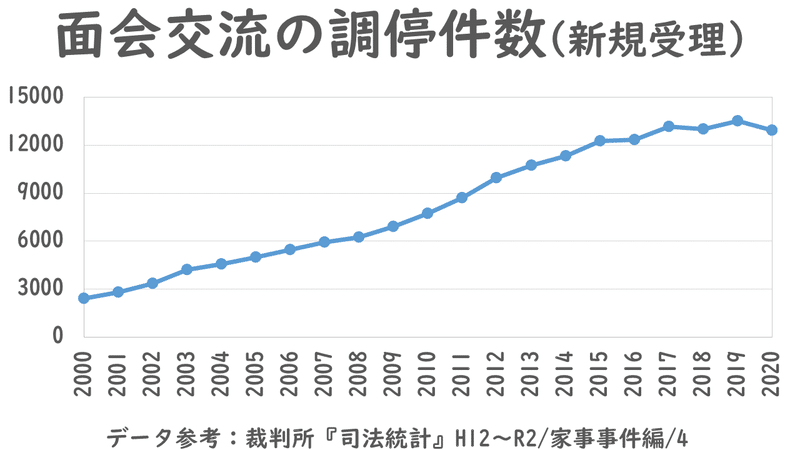

直接的なデータはないが、面会交流 (元親が子どもと面会する申し立て) の調停件数は年々増加傾向で、2020年に新規受理された調停件数は12,929件だった。

(データ参考:裁判所『司法統計』年度:H12~R2 編分類名:家事事件編 4家事調停事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 全家庭裁判所)

子どもに会いたくても会えない片親 (主に父親) が増えているようだ。

参考書籍

📚コリンPAジョーンズ著『子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く』

📚須田桂吾著『離婚における父子の引き離し問題と,そのカルト化事例としてのDV冤罪: 社会構成主義的立場からの解決を模索して』

㉒女性の攻撃が可視化されていない

男性による攻撃は直接的なものが多く、犯罪として表面化しやすい。

そのため、男性は女性よりも攻撃的・暴力的だと見られやすい。

しかし、近年の研究によると、女性は間接攻撃に特化していることが判明し、男性同等の攻撃性を持つ可能性が示唆されている (Archer & Coyne, 2005、Hess & Hagan, 2006)。

少なくとも若年層では女性は男性よりも間接攻撃を行う。

男女雇用機会均等法第11条で定義される「セクハラ」は間接攻撃が考慮されていない。

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

(引用:厚生労働省『男女雇用機会均等法のあらまし』09 セクシュアルハラスメント対策、妊娠、出産等に関するハラスメント対策)

上記の第11条の規定からセクハラ成立には次の3つの条件が必要だと言えそうだ。

①職場で労働者に対して行われる

②意に反する性的な言動である

③労働条件に不利益がいくor就業環境に害がいく

1980年代にセクハラを法的に理論化したアメリカの弁護士・活動家のキャサリン・マッキノンは、セクハラを「不平等な権力関係を背景にして、相手方の意志に反する性的要求を押し付けること」と定義した。(辻村みよ子『概説 ジェンダーと法 [第二版]』)

どうやらセクハラは「権力を使って性的要求をすること」と認識されているようだ。

では、はたしてセクハラ (性的な嫌がらせ) とは、

A職場だけで行われるものなのか?

B労働者だけが受けるものなのか?

C事業主だけが対策すべきものなのか?

D性的言動・性的要求だけを指すものなのか?

男女雇用機会均等法は十分に「セクハラ」を網羅できていないように思う。

とくに下記のような女性特有の間接的なセクハラは可視化されていない。

①執拗な個人的質問 (例:「経験人数は?」「なんで別れたの?」など)

②托卵

③結婚詐欺

④性やモテに関連した人格攻撃 (例:「結婚できなさそう」「モテないでしょ」「キモい」など)

⑤性やモテに関連した噂・デマ・隠し事の拡散 (例:サイズやテクニックを女友達で共有する など)

⑥童貞&不倫のバッシング など

Archer J, Coyne SM (2005). An integrated review of indirect, relational, and social aggression. Personality and Social Psychology Review 9, 212–230.

Hess NH, Hagan EH (2006). Sex differences in indirect aggression: Psychological evidence from young adults. Evolution and Human Behavior 27, 231–245.

㉓男性は不幸になりやすい

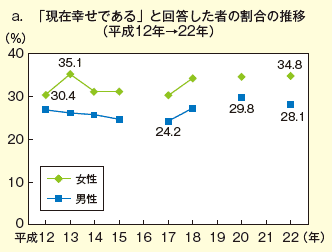

内閣府によると、平成12~22年 (平成16,19,21を除く。) の調査されたすべての年で、男性は女性より『「現在幸せである」と回答した者の割合』が低い。

(引用:内閣府『男女共同参画白書 平成26年度版』1-特-28図より切り取り)

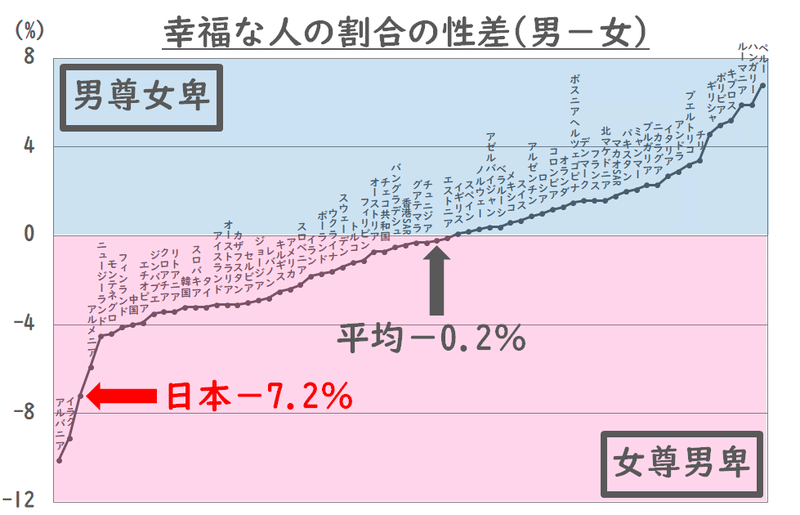

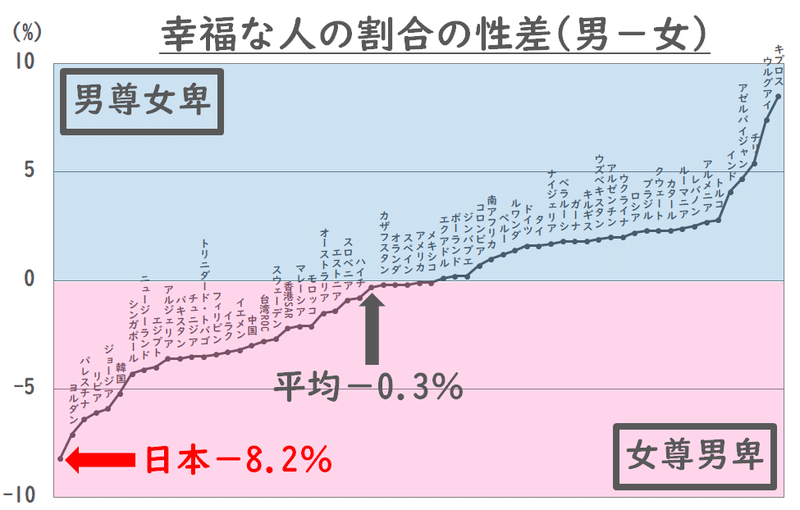

世界的な調査でも、日本は男性が女性より幸福な人の割合が少ないことが確認されている。

(データ参考:『世界価値観調査 (World Values Survey) 』Data and Documentation→Online Analysis)

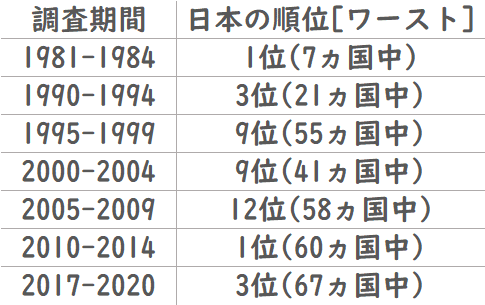

2017-2020の調査では日本は世界67ヵ国中第3位で、男性が女性より不幸な国だということが分かった。

ちなみに2010-2014年の調査では世界60ヵ国中第1位だった。

(データ参考:同上)

これまでの順位の変動は以下の通り。

(データ参考:同上)

最初の調査からつねに日本は上位に食い込んでいることが分かる。

日本は世界最高級で女性より男性の幸福な人の割合が少ない国なのだ。

㉔男性は生活に満足しにくい

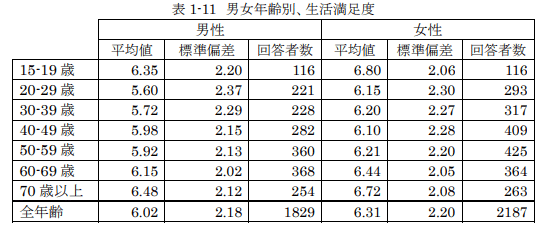

2013年度では15-19歳、20-29歳、…、60-69歳、70歳以上のすべての世代で、男性は女性より生活満足度が低い。

(引用:内閣府『生活の質に関する調査』平成25年度)

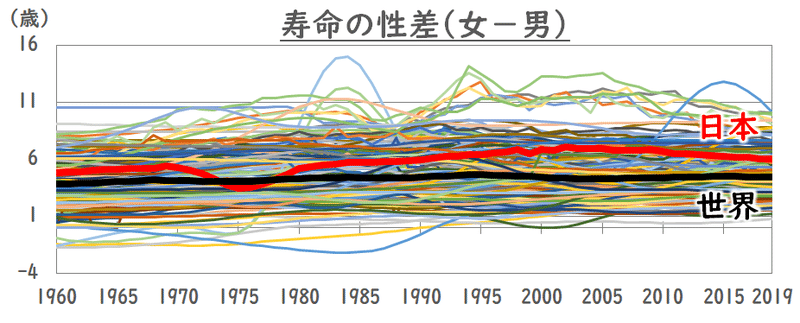

㉕男性は寿命が短い

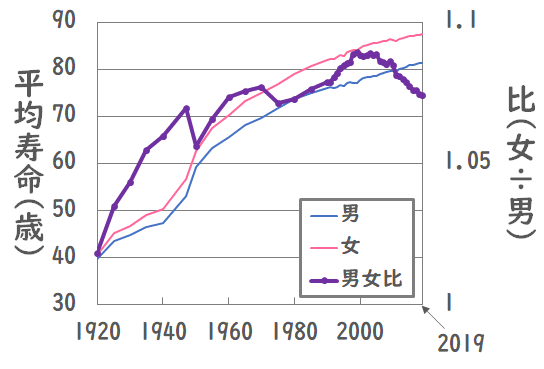

男女の寿命格差は1920年から広がり続けている。

(データ参考:民族衛生『わが国の平均寿命の男女格差について(2)男女格差の推移について』(1920-1990年のデータ)、厚生労働省『百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈について』(1990-2019年のデータ))

1920年の時点では寿命格差は0.73歳差だったのが、2003年では最高値の6.97歳差を記録し、2019年では6.04歳差になっている。

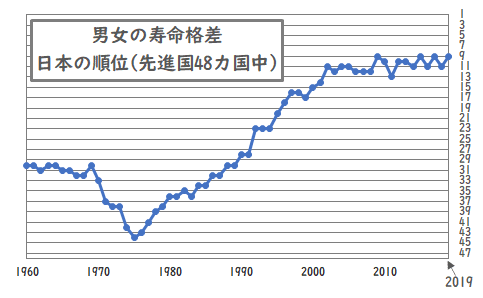

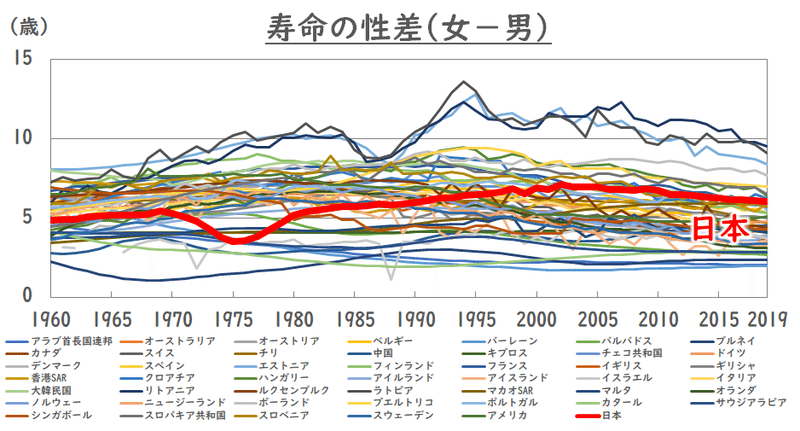

日本の寿命格差の広がり方は世界的に大きいと言えそうだ。

(データ参考:世界銀行 (The World Bank) "Life expectancy at birth, male (years)", "Life expectancy at birth, female (years)" )

上のグラフは、順位が高いほど男性よりも女性のほうが寿命が長い国であることを表す。

もともと日本は世界的にそこまで男女の寿命格差が大きかったわけではないようだが、1975年の44位から順位を着実に上げていったことがグラフから読み取れる。

もしかすると第二波フェミニズム (1970年代~) の影響があったのかもしれない。

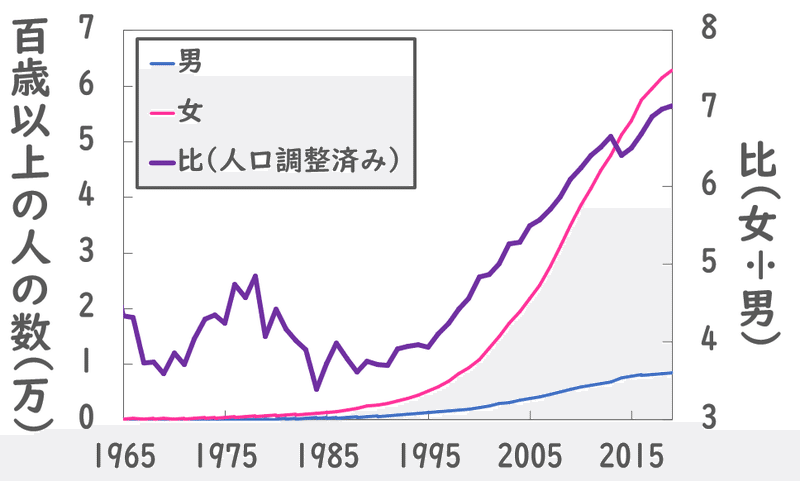

100歳以上の人の数の推移を見ると、男女の寿命格差の広がりが如実に分かる。

(データ参考:厚生労働省『百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈について』(再掲) )

1965-1995年は母数が少ないので少し男女比がゆらいでいるが、1995年から急激に男女比が上がっていったのが分かると思う。

2019年では男女比7.04。

つまり、日本で100歳以上の人を8人集めれば7人は女性なのだ。

男性には耳が痛い話かもしれないが、男女の寿命格差は生理学的な要因がデカい。

ほとんどの哺乳類ではオスはメスよりも短命であり、去勢で犬やラットの寿命がのびることが確認されている (Brown-Borg, 2007)

人間でも宦官 (去勢を施されて国に仕えた人) は寿命が長かったそう (Min et al., 2012)。

つまり、睾丸を持つかぎり男性は寿命が短いという切ない研究結果が出ているのだ。

世界的な調査では、ほぼすべての地域で男性は女性よりも短命であることが判明している。

(データ参考:世界銀行 (The World Bank) "Life expectancy at birth, male (years)"、 The World Bank "Life expectancy at birth, female (years)" (再掲) )

上のグラフは、国や諸島、都市など世界192地域の寿命の性差の推移を表したもの。

線の色の違いは国の違い。

俯瞰して見て分かる通り、ほとんどの地域では1960~2019年のすべての期間でプラスの値をとる。

つまり、いつの時代もどの地域でもだいたい男性は女性よりも寿命が短いのだ。

先進国48カ国に絞った場合は、1960年から2019年までの間、どの国も男性が女性よりも寿命が長くなったことは一度もない。

このように、寿命の性差は生まれつきの要因がデカそうだが、「男性に比べ社会的能力の低い、生まれつき妊娠する身体を持つ女性を雇用差別してはいけない」とされる現代社会では、男性が短命な問題もある程度対策をすべきではないだろうか。

Brown-Borg HM (2007). Hormonal regulation of longevity in mammals. Ageing Research Reviews 6, 28-45.

Min KJ, Lee CK, Park HN (2012). The lifespan of Korean eunuchs. Current Biology 22, R792–R793.

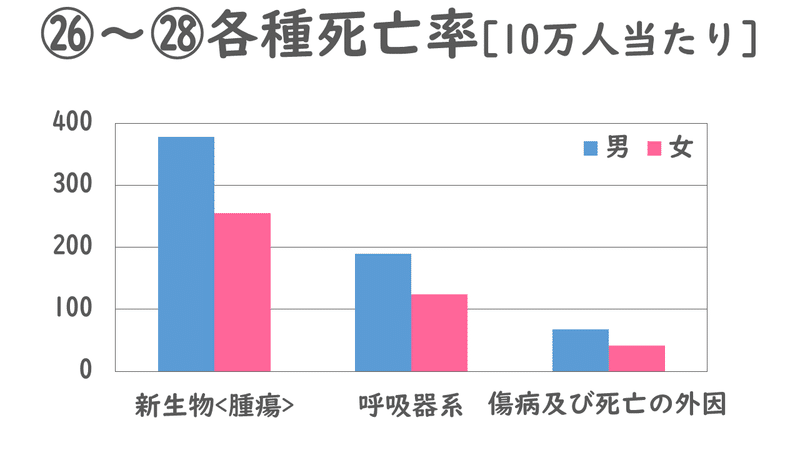

男女の寿命格差は、主に次から話す男性差別㉖~㉘が生み出すことが分かっている。

(データ参考:厚生労働省『令和元年(2019)人口動態統計(確定数)の概況』第7表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対))

㉖男性はガンで死にやすい

2019年では「新生物<腫瘍>」による死亡率(10万人当たり)は男性377.9、女性255.5と約1.5倍も開きがあった。

男性がガンで死にやすい原因は次のものが考えられる。

①男性の喫煙率が高いこと

②男性の健康情報が拡散されてないこと

③男性への健康支援が少ないこと など

(+男性差別㉗, ㉘で説明する要因)

「新生物<腫瘍>」の中でも「気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>」は男女ともに他のガンに比べて死亡率が高い。

その男女格差も大きく、男性は死亡率88.6なのに対して女性は34.7と、2.55倍も開きがある。

これはひとつには「①男性の喫煙率が高いこと」が原因かもしれない。

厚生労働省の『令和元年国民健康・栄養調査報告』によると、

現在習慣的に喫煙している者の割合(20 歳以上)は,総数 17.7%,男性 28.5%,女性 8.1%

だという。

タバコは気管や肺にももちろん悪いし、他のあらゆるガンや疾患のリスクを上げることが確認されている (Gandini et al., 2007)。

というわけで、男性がガンで死にやすい原因「①男性の喫煙率が高いこと」は男性の自己責任に見えるかもしれない。

しかし、冒頭の注意点1.で話したように、フェミ思想下で結果を考察するなら、男性が女性よりも喫煙率が高いのは差別的な社会構造・風潮のせいだとしなければならないはずだ。

たとえば「男性は社会的なストレスが多いから喫煙率が高くなる」などと考察する必要がある。

フェミ思想下では生まれつきの価値観や志向を認めてはならないはずなので「男性自身が不摂生な生活をするからガン死亡率が高くなっている」で済ませるのは筋が通っていないだろう。

続いて「②男性の健康情報が拡散されてないこと」「③男性への健康支援が少ないこと」はほぼ確実に男性差別的な風潮だと言える。

「女性の生理痛が~」

「低用量ピルが~」

「乳がんの早期発見が~」

と聞くことは多いと思う。

女性の健康情報はよくメディアで取り挙げられる。

それに対して、男性の健康情報はあまりメディアで取り挙げられない。

聞くところによると、男性も前立腺ガンや睾丸のガンを早期発見したら結構助かるそうなのだが…。

試しにググってみてほしい。

「女性健康支援センター」と検索すれば全国各地に女性のための健康支援の施設が設置されていることが分かる。

しかし「男性健康支援センター」と検索しても、何ひとつ出てこない。

男性差別「②男女共同参画の推進には女性政策ばかりが掲げられている」でも見たように、国全体を挙げて男性の問題はガン無視されている。

前立腺ガン予防などの男性の健康情報をもっと普及させたほうがいいのではないだろうか。

Gandini S , Botteri E , Iodice S , Boniol M , Lowenfels AB , Maisonneuve P , Boyle P (2007). Tobacco smoking and cancer: A meta-analysis. International Journal of Cancer 122, 155–164.

㉗男性は呼吸器系疾患で死にやすい

2019年では「呼吸器系」による死亡率(10万人当たり)は男性189.6、女性124.5と約1.5倍も開きがある。

「呼吸器系の疾患」の内訳は「インフルエンザ」や「肺炎」など。

これらの疾患で男性が死にやすい原因は次のものが考えられる。

①男性の喫煙率が高いこと (?)

②男性の免疫力が弱いこと など

ガン死亡率と同様、やはり「①男性の喫煙率が高いこと」は呼吸器系に大きく影響する可能性がある。

順当に考えれば、タバコと呼吸器系の疾患が全く関係ないとは考えにくい。

ただ、意外なことに、肺炎の死亡率には、喫煙などの不健康な行動はそこまで影響せず、男女の生まれつきの免疫応答システムの強さの違いのほうが強く影響することが報告されている (Reade et al., 2009)。

免疫力が女性より男性のほうが弱いことは生物学ではよく知られていることだ。

呼吸器感染症であれば、ほとんどの疾患で男性は女性よりも発症率と重症度が高い (Falagas et al., 2007)。

現在猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症においても、男性は女性より死亡率が高いことが分かっている (Takahashi et al., 2020)。

このように、生物学的には男性は女性よりも免疫機能が弱いことが知られ、そのために男性は「②呼吸器系の疾患」で死にやすいと考えられる。

だからと言って、男性の健康問題を無視して女性を保護することを正当化するわけではないが。

男性の免疫力が弱いことは前項㉖のガンで死にやすい原因にもなっているかもしれない。

Falagas ME, Mourtzoukou EG, Vardakas KZ (2007). Sex differences in the incidence and severity of respiratory tract infections. Respiratory Medicine 101, 1845–1863.

Reade MC, Yende S, D’Angelo G, Kong L, Kellum JA, Barnato AE, Milbrandt EB, Dooley C, Mayr FB, Weissfeld L, Angus DC (2009). Differences in immune response may explain lower survival among older men with pneumonia. Critical Care Medicine 37, 1655–1662.

Takahashi T, Ellingson MK, Wong P, Israelow B, Lucas C, Klein J, Silva J, Mao T, Oh JE, Tokuyama M, Lu P, Venkataraman A, Park A, Liu F, Meir A, Sun J, Wang EY, Casanovas-Massana A, Wyllie AL, Vogels CBF, Earnest R, Lapidus S, Ott IM, Moore AJ, Yale IMPACT Research Team, Shaw A, Fournier JB, Odio CD, Farhadian S, Cruz CD, Grubaugh ND, Schulz WL, Ring AM, Ko AI, Omer SB, Iwasaki A (2020). Sex differences in immune responses that underlie COVID-19 disease outcomes. Nature 588, 315–320.

㉘男性は事故や自殺で死にやすい

2019年では「傷病及び死亡の外因」による死亡率(10万人当たり)は男性67.5、女性41.0と約1.6倍も開きがある。

「傷病及び死亡の外因」の内訳は「不慮の事故」「自殺」などになっている。

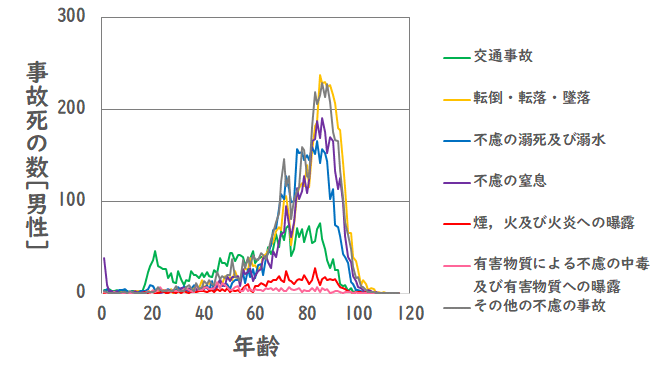

㉘'不慮の事故

「不慮の事故」に関しては男性は女性より約1.41倍も多い。

「不慮の事故」は7つに分けられ、それぞれヒストグラムで表すと次の通りになる。

(データ参考:e-Stat『人口動態調査 人口動態統計 確定数 保管統計表(報告書非掲載表)死因』表番号3「死亡数,死因(死因簡単分類)・性・年齢(各歳・小学生-中学生再掲)別」(死亡数【人】, 2019年) データは表の結構下の方にある。)

どうやら年配の人が「転倒・転落・墜落」「不慮の窒息」「不慮の溺死及び溺水」の事故で死ぬ例が多いようだ。

家の修理でハシゴに登ったり、餅をのどに詰まらせたり、風呂で溺れたりして死ぬのだろう。

「その他の不慮の事故」が何なのか分かりづらいが、2019年では男性の総数5,274件のうち「頭蓋内損傷」が2,591件、「外因のその他及び詳細不明の作用」が1,373件と内訳されている (e-Stat『人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡』表番号10「外因による死亡数,年齢(特定階級)・外因(死因簡単分類)・性・外因の影響別」(死亡数【人】, 2019年) )。

これも物理的な何かで起こったものだろう。

20代から中高年世代にかけては「交通事故」が多めだ。

家や仕事で運転する機会が多く、事故しやすいのかもしれない。

男性は女性より交通事故を起こしやすい危険な職に就く割合が高いことも分かっている (後述)。

上のヒストグラムでは、圧倒的に高齢者の事故が多いように見えるが、少子高齢化を考慮すれば十分に若者世代・中高年世代の事故も多いと言えよう。

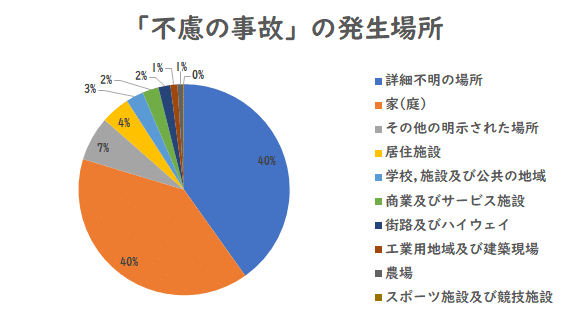

「不慮の事故」の発生場所の詳細が出ている。

(データ参考:e-Stat『人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡』表番号5-34「交通事故以外の不慮の事故による発生場所別にみた年齢(特定階級)別死亡数及び百分率」(死亡数【人】, 2019年))

一番多い事故発生場所が「詳細不明の場所」とはまた分かりづらいが、次に多いのは「家 (庭) 」となっている。

家での作業中に不慮の事故を起こして死ぬというパターンが多いのかもしれない。

危険な無償労働

基本的に無償労働でも有償労働でもリスクの高い仕事をやるのは男性だ。

オーストラリアでは1989-1992年の4年間に死亡した15歳以上の在宅業務者のうち83%は男性だったという論文が出ている (Driscoll et al., 2003)。

労働時間を考慮すると男性は女性より10倍も無償労働の死亡リスクが高いらしい。

男性は「家の修理・修繕」「車の手入れ」「雪かき作業」など、時間は短いが危険な仕事を担当する場合が多い。

ちなみに、他にも「家のIT・契約関係の仕事の処理」「子どもへの倫理教育」「運転の担当」など、女性の行う無償労働(家事・育児など)とは質的に異なる無償労働はたくさんある。

よくフェミ側からは「男はぜんぜん無償労働をしない」という意見が出るが、男性の無償労働は可視化されていないだけだ。

Driscoll TR, Mitchell RJ, Hendrie AL, Healey SH, Mandryk JA, Hull BP (2003). Unintentional fatal injuries arising from unpaid work at home. Injury prevention 9, 15-19.

危険な有償労働

引退前 (~60代) の男性の場合は有償労働の要因も絡んでくる。

基本的に男性は放射能を浴びたり、有害な化学物質を吸いこんだり、危険な場所で作業したりする「死の専門職」に就く割合が高い (ワレンファレル著『男性権力の神話』)。

それゆえ、引退前の男性は有償労働でも「不慮の事故」を起こしやすくなっている。

男性の危険な職業に就く割合が高いことは、おそらく男性差別㊱ガン㊲呼吸器系の疾患で死にやすい原因にもなっているだろう。

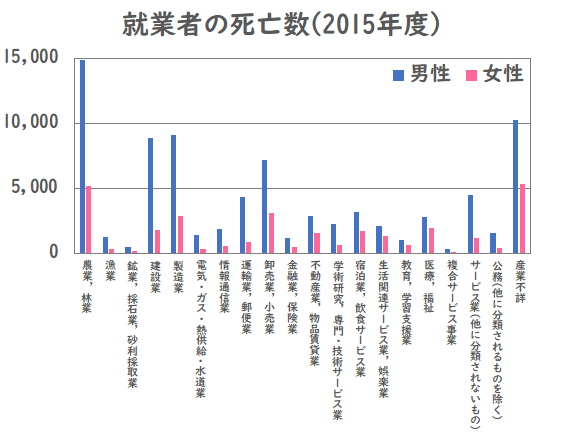

各産業の男女別の死亡者数は次の通り。

(データ参考:e-Stat『人口動態調査 人口動態職業・産業別統計 死亡』表番号4「15歳以上の死亡数及び死亡率(人口10万対),性・産業(大分類)・年齢(5歳階級)別」(死亡数【人】, 2015年度))

すべての職業において男性は女性よりも死亡者数が高いことが分かる。

おそらくすべての職で男性が危険な仕事を担当させられるからだろう。

とくに第一次産業の「農業・林業」と第二次産業の「建設業」「製造業」は男女の死亡数格差が大きい。

これは第一次産業 (農業・林業、漁業) や第二次産業 (鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業) は体を張る仕事が多いからだと考えられる。

第三次産業でも「運輸業・郵便業」「卸売業・小売業」は男女の死亡数格差が大きいが、やはり「運輸業・郵便業」は交通事故が多く「卸売業・小売業」は転倒や切れ・こすれ、はさまれ・巻き込まれが多い危険な仕事として知られている。

「サービス業 (他に分類されないもの) 」も男女格差が大きい。

その内訳は「廃棄物処理業」や「自動車整備業」「機械等修理業」「職業紹介・労働者派遣業」などに分けられ (総務省『日本標準産業分類』)、サービス業と言えども体力を消費しそうな職が並んでいることが分かる。

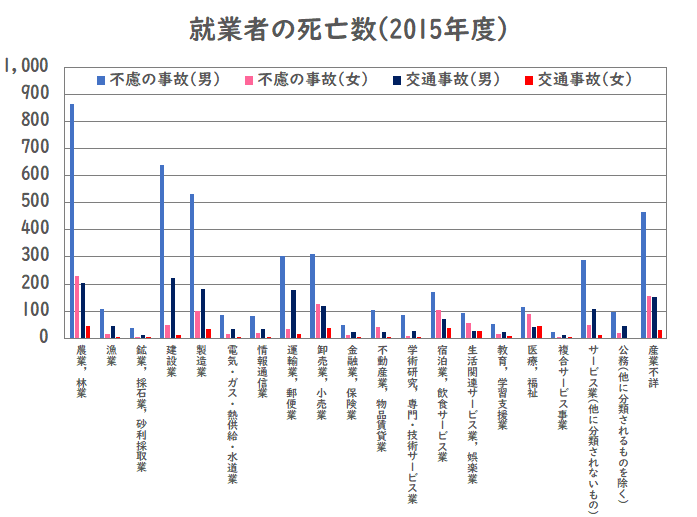

「不慮の事故」と「交通事故」に絞って死亡者数を見てみる。

(データ参考:e-Stat『人口動態調査 人口動態職業・産業別統計 死亡』表番号7「男15歳以上の死亡数及び死亡率-年齢調整死亡率(男性人口10万対),産業(大分類)・死因(選択死因分類)別」(2015年度), 表番号8「女15歳以上の死亡数及び死亡率-年齢調整死亡率(女性人口10万対),産業(大分類)・死因(選択死因分類)別」(2015年度))

やはりどの職業も基本的に男性が犠牲になっているが、とくに体を張る「農業・林業」や「建設業」「製造業」「運輸業・郵便業」「卸売業・小売業」「サービス業 (他に分類されないもの) 」に「不慮の事故」と「交通事故」が多い。

このように、男性は無償労働でも有償労働でも危険な仕事をやらされているために、女性より圧倒的に事故死が多くなっていることが分かっている。

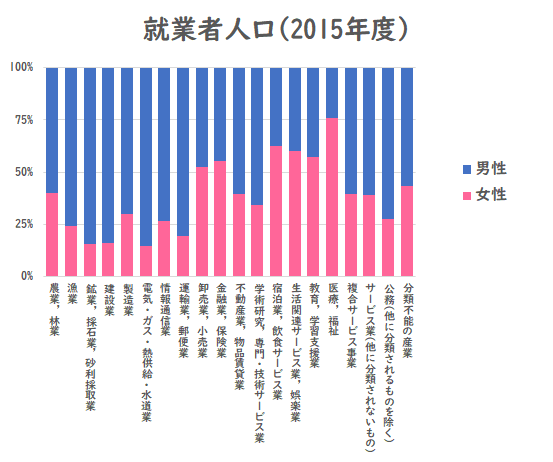

職業別の男女の就業者の割合は次のようになっている。

(データ参考:e-Stat『人口動態調査 人口動態職業・産業別統計 基礎人口』表番号4「15歳以上人口,年齢(5歳階級)・産業(大分類)・性別」(人口【人】, 2015年度) )

男性の割合が多い職業を降順に並べると、以下の通り。

電気・ガス・熱供給・水道業>鉱業,採石業,砂利採取業>建設業>運輸業,郵便業>漁業>情報通信業>公務 (他に分類されるものを除く) >製造業>学術研究,専門・技術サービス業>サービス業 (他に分類されないもの) >不動産業,物品賃貸業>複合サービス事業>農業,林業>分類不能の産業>卸売業,小売業>金融業,保険業>教育,学習支援業>生活関連サービス業,娯楽業>宿泊業,飲食サービス業>医療,福祉

やはり男性が多い職は、体を張る第1次産業や第2次産業に多い。

一方、女性が最も多い職は「医療,福祉」で、続いて「宿泊業,飲食サービス業」「生活関連サービス業,娯楽業」「教育,学習支援業」「金融業,保険業」と、やはり安全な職業が埋まっている。

土砂災害があれば救助活動を行う「自衛隊」には、女性が令和2年時点で約7.4%しかいない (防衛省・自衛隊『令和2年版 防衛白書』女性職員の活躍推進のための改革)。

凶悪な犯罪者が出たら社会の治安を守るために出動する「警察官」には、女性が令和2年時点で約10.2%しかいない (警察庁『令和2年版 警察白書』第7章/第1節/第1項 警察の体制(3)女性警察官の採用・登用の拡大)。

なぜフェミは政治家の男女比は気にするのに、危険な職業の男女比は気にしないのだろう。

都合のいい所だけ男女平等にしようとするのはやめてほしいものだ。

㉘''自殺

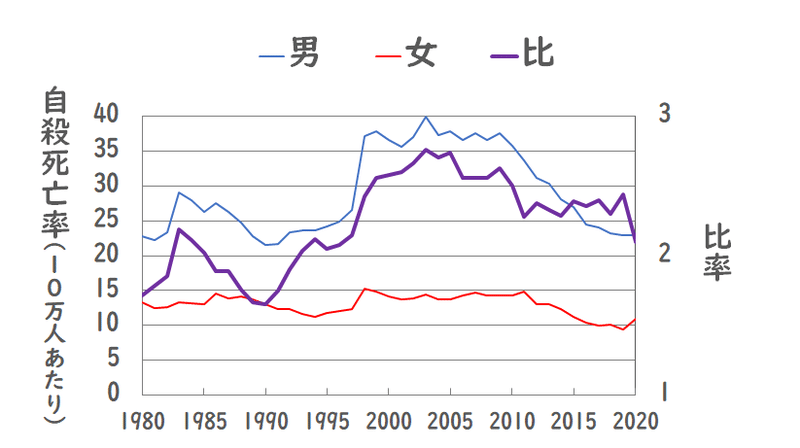

2020年では自殺死亡率(10万人当たり)は男性22.9、女性10.9と約2.1倍も開きがある (データ参考:警察庁『自殺者数』)

(データ参考:同上)

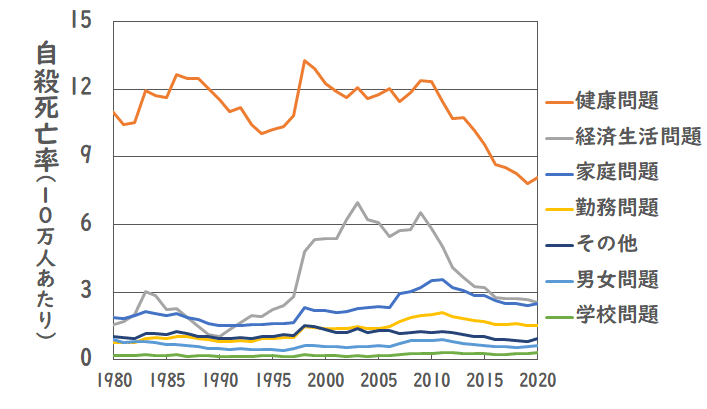

とくに1990年代後半は「経済生活問題」が原因で急激に男性の自殺が増えた。

(データ参考:同上)

男性差別「⑯男性は失業しやすい」でも言ったように、基本的に経済悪化の悪影響を受けるのはいつも男性なのだ。

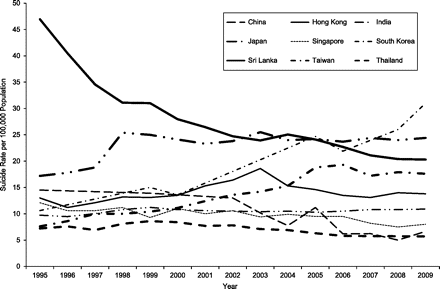

他のアジアの国々と比較しても、1990年代後半の自殺率の増加は日本が突出している。

(引用:Chen et al., 2012)

アジアの自殺は世界的に多いようで、世界で起こる自殺の60%を占める (同上) そうだが、その中でも日本は韓国に次いで自殺が多いことが知られている。

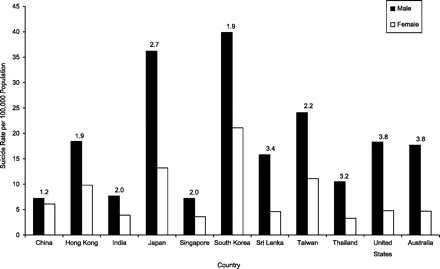

(引用:同上)

「女性より男性のほうが自殺が多い」という傾向はどの国でも見られるようだ。

それなら男女の自殺率格差は生まれつきの要因で決まっているのでは?

という意見もあるだろう。

たしかに現代環境においては男性が自殺しやすいことに生物学的な要因も大きく関わっているかもしれない。

しかし、ぼくらの人体が適応する狩猟採集社会では、おそらく自殺はほとんどなかった (鈴木祐著『最高の体調』)。

つまり、「自殺したい」と思う気持ちは現代病であり、生物学的にプログラムされているわけではないと考えられる。

もし政府やフェミが現代環境を汚した結果として男性が自殺するのであれば、それは男性の自己責任にしたり生理学的要因のせいにしたりすることはできないだろう。

Chen YY, Wu KC, Yousuf S, Yip PSF (2012). Suicide in Asia: opportunities and challenges. Epidemiologic reviews 34, 129–144.

㉙男性は過労死しやすい

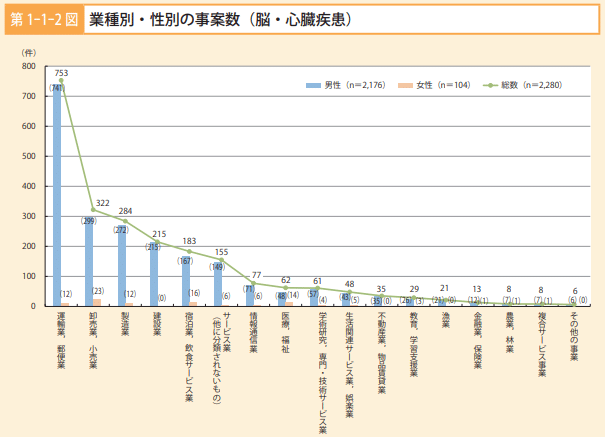

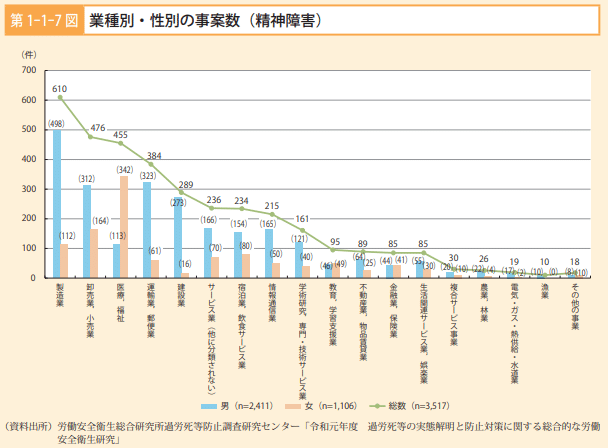

ほとんどの業種で、男性は女性より過労認定された人の数が多い。

(引用:厚生労働省『令和2年版 過労死等防止対策白書』第3章 過労死等をめぐる調査・分析結果より切り取り)

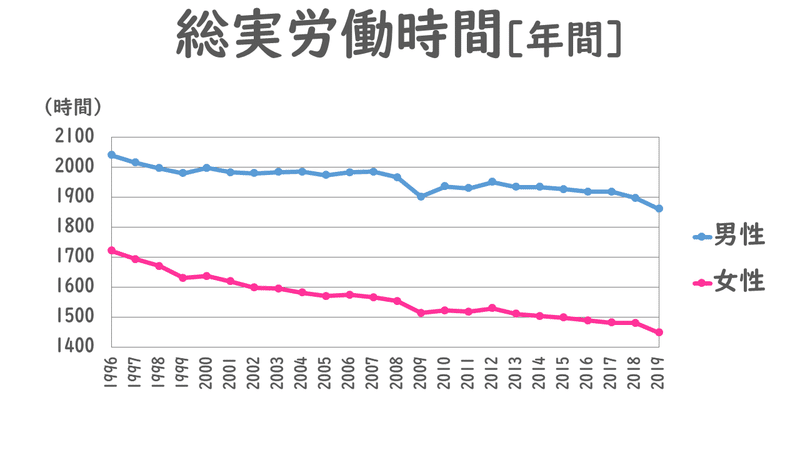

㉚男性は労働時間が長い

2019年では年間の総実労働時間は男性1861.2時間、女性1448.4時間と約77.8%も開きがある。

(データ参考:e-Stat『毎月勤労統計調査』3.労働時間/19/産業大中分類、性・就業形態別常用労働者1人平均月間実労働時間数 (調査年月1996-2019))

ちなみに、2019年の賃金格差は約74.3%。

…お察しだ。

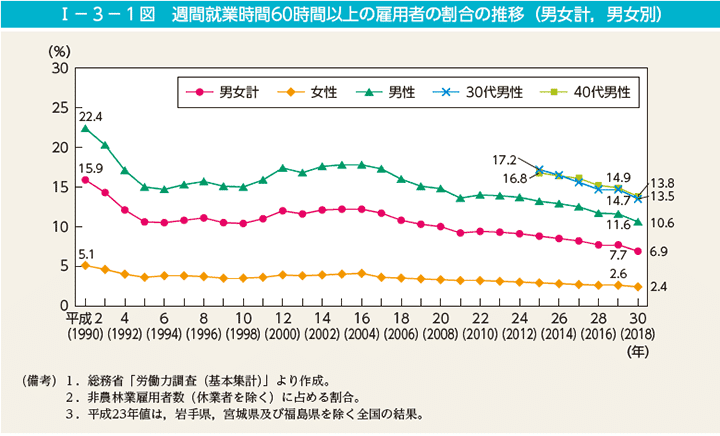

別の調査でも男性は女性より長時間労働をする人の割合が多いことが分かっている。

(引用:内閣府『男女共同参画白書 令和元年版』I-3-1図)

㉛男性は幸せに死ねない

2019年では「老衰」による死亡率 (10万人当たり) は男性52.7、女性141.9と約2.7倍も開きがある (厚生労働省『令和元年(2019)人口動態統計(確定数)の概況』第7表 (再掲) )

これまでの歴史、男性は女性によって戦争に行かされた。

現代でも危険な仕事を長時間やらされ、ガンなどで苦しみながら死んでいる。

男性は女性から命(生)を消費され続けているのだ。

㉜男性の相談を聞く人・機関が少ない

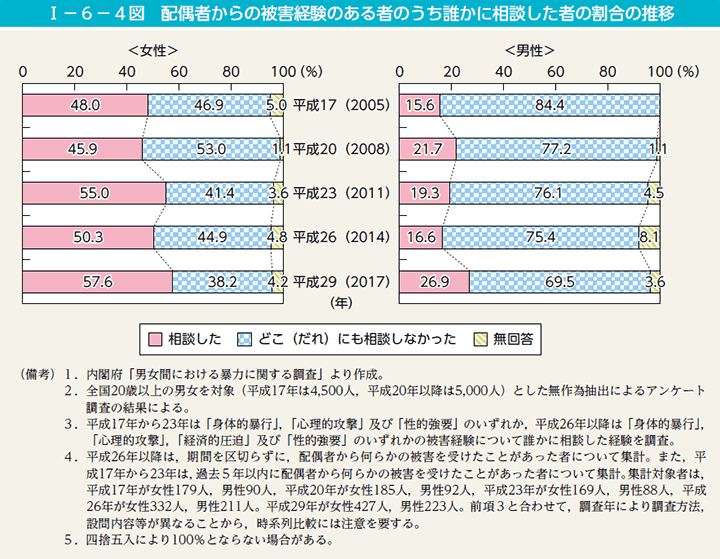

配偶者からの被害経験のある者のうち誰かに相談した者の割合は、男性26.9%、女性57.6%と約2.1倍も開きがある。

(引用:内閣府『男女共同参画白書 令和2年版』I-6-4図)

男性差別「②男女共同参画の推進には女性政策ばかりが掲げられている」でも見たように、男性を保護する政策は極端に少ない。

男性施設や男性支援事業も少ないので、男性の問題は表面化しにくい。

それに対して、女性は「女性」というだけで世間から注目してもらえる上級国民だ。

「女子高生→女子大生→OL→主婦」の人生と「男子高生→男子大生→サラリーマン→おっさん」の人生、どちらがチヤホヤされる人生か一目瞭然だろう。

㉝男性は性役割を押しつけられやすい

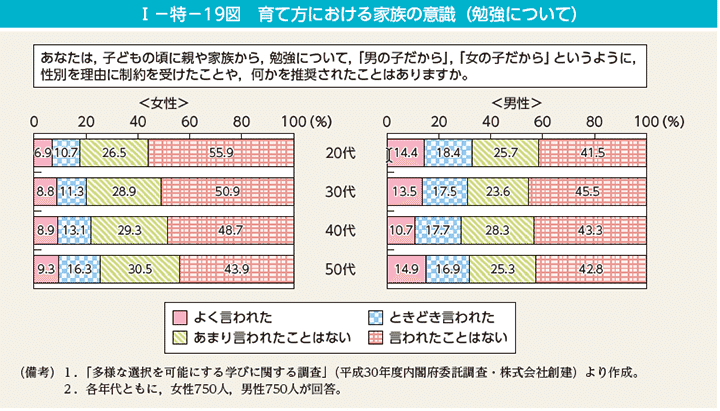

子どもの頃に親や家族から勉強について「男の子だから」、「女の子だから」と性別を理由に制約を受けたこと、何かを推奨されたことがある人の割合は、20代~50代のどの世代でも、男性は女性よりも「よく言われた」「ときどき言われた」割合が多い。

(引用:内閣府『男女共同参画白書 令和元年版』I-特-19図)

「男らしさ」がなければ国家は維持されない。

フェミは「男も男らしさから降りればいい」と言ってくるが、では国の秩序維持に必要な「男らしさ」の役割は誰が引き受けるのだろう?

結局のところ実態は、男性に「男らしさ」を押し付け、フェミがフリーライダーとして楽をしているだけではないか。

㉞マスメディアの女性偏向報道

〇旦那の文句・愚痴を言う番組が多い

〇ドラマで男性は雑に扱われる

〇著名人が女性差別発言をするとただちにニュースで取り挙げられる

〇男性差別をテーマにした番組が少ない

〇犯罪者は性 (男)、救済者は職 (自衛隊、警察官) が協調される

などなど。

㉟女性には都合のいい言葉が当てられる

〇無職・ニート→専業主婦・家事手伝い

〇不倫→婚外恋愛

〇不倫相手→セカンドパートナー

〇わがまま→権利

〇責任→押し付け

などなど。

◎随時更新します

ほかに男性差別的な事例・データがあればコメントお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?