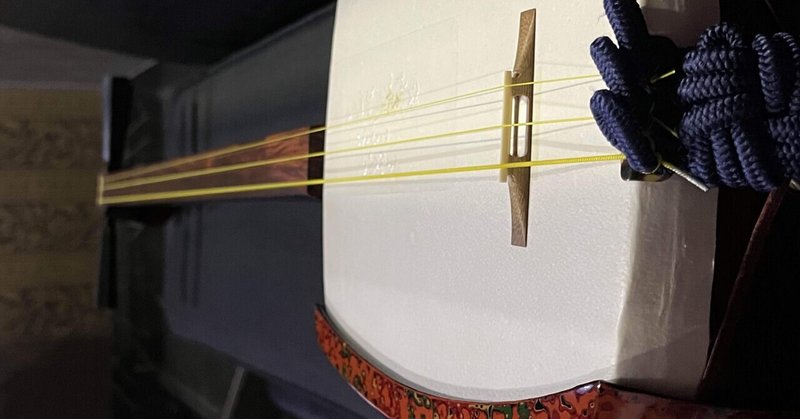

自主練と津軽三味線

先々月から新しい曲を習いはじめ、3か月かけてようやく1曲分の節を教わりました。とても大好きな曲なのですが、正直なところ『曲』そのもののを覚えるのがとても苦手でして。

『十三の砂山』という唄があります。青森県の五所川原にある十三湖(十三潟)という湖の西側に『十三』と呼ばれる地にある港に出入りをしていた『北前船(主に日本海側で交易を成した船)』によって原曲が伝えられ、今の地に根付いた曲だと知りました。(歴史は覚えたてなので、間違っていたら後日訂正します。)

さて、『曲が難しい』理由、『覚えられない』理由です。民謡特有の節回しと言いますか、難解なメロディと言いますか、文字数と曲の高低がまるで一致しない不思議でのびやかな心地よい響きに問題がありまして。好きなら覚えられそうな気もするのですが、これがなかなか頭に入ってこない。

自分で口ずさんで見るものの、CDや音源と一致しない。どこか誤って覚えてしまっている節があるようです。民謡の難しいところは『一語多音』なことです。例えば『あ』という語に対し、音程が上がったり下がったり、のびやかに揺れて何小節も続きます。この節がひと通りではなく、歌い手さんの数だけあるために『私』に浸透しません。

唄を師匠から習う時も、譜面を卒業してしまったため、譜面で流れを理解することができません。鏡写しに真似るしか方法がなく、覚えられる分だけ教わって帰るため、細切れに学ぶしか術がありません。もちろん、動画を撮らせてはいただくのですが、通り一遍通してとっているわけではないですから、耳だけが頼りです。自主練を繰り返せば、細切れ部分それぞれは記憶に残ってなぞることができる(弾ける訳ではないw)のですが、繋ぎの『間』がなんとも難しく。。。

特に今回の『十三の砂山』は好きなのに覚えられない難解な曲でして。こんな覚えられない状況で『津軽らしさ』なんてにじみ出せるのだろうかと不安になります。

ここ最近は、暇さえあればさまざまな歌い手さんによる十三の砂山を聞いたり、合奏を聞いたり、あの手この手で体に染み込ませているつもりですが、んー相変わらず自信がありません。唄付けさせていただける日は程遠いなと痛感するのでした。

我が家の観葉植物のように、少しずつでも成長していればいいのですが。自分ではわからないものですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?