雑記(一)

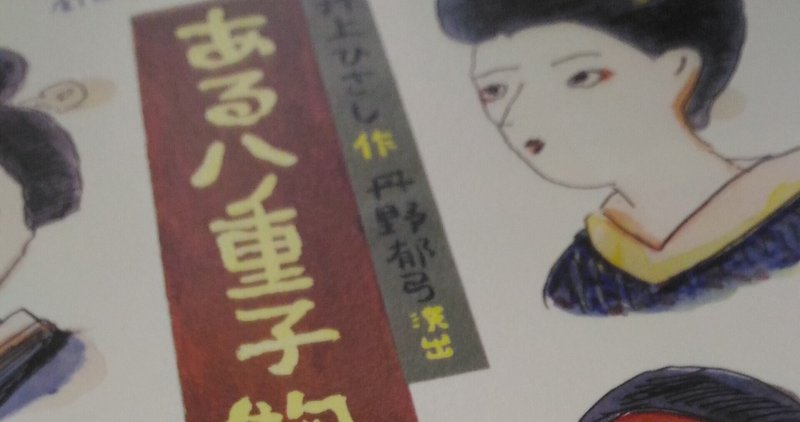

昨年十二月二十四日、夜の回で舞台「ある八重子物語」を観た。劇団民藝とこまつ座の公演で、井上ひさし原作、丹野郁弓の演出、客演で有森也実、池袋・東京芸術劇場のシアターイースト。新劇好きばかりの柳橋の小さな医院に、京都帝大で女形の研究をしていたという大学生が転がりこんできて騒動となる、というのがおもな筋で、三幕三時間あまり、楽しめた。

この大学生が、江戸期以来の女形の歴史を、滔々と語る場面に引きこまれる。塩田泰久の朗々たる声が耳に残った。パンフレットの水落潔の文章を引く。

「江戸幕府は風俗上の理由で女が舞台にあがることを禁止した。そこで男が女の役を演じる女形が生まれた。当初の女形は、まず私生活まで女として生き女になりきろうとした。しかし時代と共に女形のあり方も変わり、明治の名優九代目團十郎は「腕さえよければあとのことは枝葉だよ」と言った。つまり女形は一つの演技術になった。一方新派は明治半ばに自由民権運動を広めるための政治劇としてスタートするのだが、次第に明治、大正の人間や風俗を描いた写実劇として展開していき、旧派(歌舞伎)と違う新時代の劇という意味で新派と呼ばれるようになった。しかし女の役は女形が演じるという歌舞伎の伝統を受け継ぎ、歌舞伎とは違った新派の女形の演技術を作り出した。一方で西欧劇を紹介する演劇として新劇が誕生し、女優という新しい職業が生まれた。水谷八重子は新劇女優としてデビューした」(「『ある八重子物語』雑感」)

江戸から明治へ、舞台演出の転換が、女らしさ、女ぶりというようなものをどう描くかという問題に接近しているのが見えてくる。江戸の女形は、生身の男によって、言わば夢見られた女の姿であった。それは、生身の女の演じる女の姿とはまた違うものであったということだろう。難しいのは、男によって夢見られた女と、女が身をもって体得している女の姿と、いずれが女らしく見えるか、ということである。

舞台は人に見られてこそのもの、目に見えてはっきりと女らしいのは女形の芸であろう、というふうに考えることもできれば、いや、それは見せかけの、いいとこどりの女の姿に過ぎまい、みずから女たることを知っている、女による女の姿こそ、まことの女、と考えることもできるだろう。観客が女ならば女優を、男ならば女形をよろこぶだろう、というような単純なことではあるまい。人が人を見るということ、わけても身を乗り出して他人の姿を見るということは、私がもしこのひとであったなら、と思い、考えてその挙措を見つめることに直結するからである。

性情として、男なら女を見たいであろう、と思いこむのが浅はかであるのと同じくらい、男なら男の女形の芸を喜ぶはずだ、と考えるのも愚かである。その関係は、平凡な現実が甘美な想像を欲し、また逆に、突飛な想像によってどうにか現実が成り立っている、その関係を思わせもする。

お気持ちをいただければ幸いです。いろいろ観て読んで書く糧にいたします。