天国の食事

久方ぶりに家族と食事に出掛けてきた。

カウンター席で、私を真ん中に挟んで三人並んで席に着いた。今まで、テーブル席にしか座ったことが無かったので、新鮮だった。外はどしゃぶりで、それでもなぜか今行かなければならないと何となく思って三人で出向いた。

たわいのない会話をした。

「あれ、wi-fiかな」

「あの置物ピザーラの箱だ」

私たち家族は冗談を言うのが苦手で、あまり気の利いたことは言えない。いつもそんな感じで、だけどそんな気の利かない会話が平穏で幸せだったのだと思った。かけがえのないものだったのだと思った。

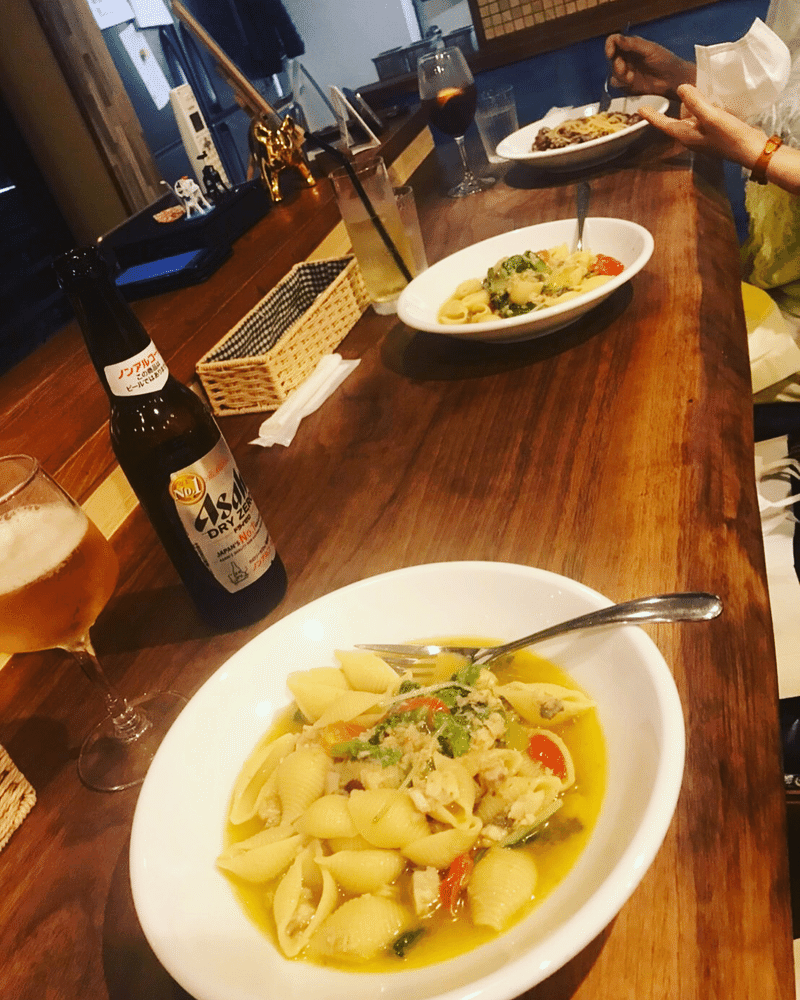

最期の晩餐だと思ってパスタを食べた。白身魚のコンキリエを父と私が、母は和牛のミートソーススパゲティを頼んだ。

涙が滲み出てきたけれど、泣いてはいけないと思い押し留めた。

心を奥へと追いやって仕舞い込んで抑圧するのは優しい痛みだと思い込んだ。

父の横顔を見るとノンアルコールビールに視線を落としていた。

「最後の晩餐だと思って食べてる」

そう私が冗談めかして言うと、眼差しが僅かに寂しそうに翳っていた。

誰だって、一生を共にしてきた家族にそんなことを言われるのは寂しさを感じるものだ。

「ローストビーフ頼んだけど来ないね」

「あ、あそこで切ってるの多分そうだよね」

「三人で写真撮りたい」

私が普段言わないようなことを言い出したので父は不安になったのかもしれなかった。これが本当に最後かもしれない。そんなことはないのに。写真は母と私の二人で撮り、父は画面の外にいた。寂しいと思ったけど、三人で撮るのは最後であることを認めてしまうような気がして私はそうだな、と思い父から三人分の食事が写った写真を送ってもらった。

母は久しぶりの外食でサングリアとローストビーフがおいしいと目を少女のように輝かせていた。もっと色んな所に連れ出してあげられればよかった。代わりに、夕食を作ってあげようと思った。

食事は、天国で食べるような味がした。

私は死なないのだから。そう心の中で唱え続けた。

皆、口には出さないけれど色んなことを考えている。だけれど、本当の気持ちは本人にしかわからないし当の本人にさえわからないかもしれない。知らなくていい。感じ取るものだから。言ってしまうことは時に野暮だから。言わずとも、家族であればなんとなくわかるから。もう、哀しい気持ちになる必要なんて無いから。

昨日、父に不安を訥々と零した。

どうして母と衝突して喧嘩してしまうのかということ、だけれども母は悪気がないと言うこと。年を重ねるごとに落ち着き、優しい母へと変わっていっているということ。私は確かに優しくされて生きてきた。母のいつも入れてくれるルイボスティーは暖かかった。

いつも私に気を遣い、声を掛けていた。感謝の言葉は直接告げなかったけれど、支えられていたのだと、確かに思ったし父もそう説うていた。

外は大雨が吹いて風が唸っていた。

店先のネオンが、危うくて、それでも優しく生きてきた私たち家族を見守るように照らしていた。

もうじき私はどこかへ連れて行かれてしまう。そんな不安を他所に私はあくびをした。

だから、出来るだけ人間でいたいと思った。

やり残したこと、家族との時間を持つこと、感情を解放すること、積まれた本、誰かへ宛てる手紙、犬たちの散歩。出来るだけ笑顔でいること、母に優しくすること、父に感謝を伝えること、零れ落ちていつしか途絶えてしまう言葉を書き連ねること、こうして、気持ちを記しておくこと、償い、罪と罰。支えてくれた友人へ、すべてへ。ありがとう。伝わり切らないかもしれないけれど楽しい人生だと思っている。

まだ、生きるけれど、あともう少し。

タイムリミットを引き延ばして。心の臓の、誰かに鼓動を止められるまで。

2022/04/29

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?