『旅はうまくいかない』

チェコ編④「プラハにあった天安門事件」

飛行機に乗れば酔い、枕が変われば、眠れない、食べなれない物を口にすれば、お腹を壊す。そんな軟弱者だが、知らない場所には行ってみたい。

今回はチェコのプラハと田舎町ミクロフへ。チェコビールを飲みまくり、混浴サウナにドギマギし、熱波のヨーロッパにヘキエキする。旅はうまくいかない方が面白い。チェコ七日間の旅。

しっかり眠ろうと思っていたのに、三時間ほどで目が覚めてしまった。時計を見ると時刻は午前六時前だった。

「起きたの?」と隣で妻が言う。彼女も目が覚めてしまったようだ。

もう少し眠ろうと思うのだが、すっかり覚醒してしまい、どうしても眠れない。いったいどうしたことだろうか。疲れているはずだから、たとえ時差ボケがあっても眠れるはずだった。

「散歩でもして来ようかな」と僕は言った。

観光客がやって来る前に、カレル橋を渡っておきたかったのだ。

「あ、それなら私も行く」と妻がベッドから起き上がった。

僕らはすぐに身支度をすませると、財布と携帯だけを持って部屋を出た。ホテルを出ると既に日は出ていた。夏のヨーロッパは日照時間が長い。

地図を見なくてもなんとなく位置関係はわかっていた。川に向かって歩けばいい。迷子になることはないだろう。

街はまだ起きだしてはいなかった。車もほとんど走っていない。川沿いの大通りを渡るのも簡単だ。

川にカレル橋がかかっているのが見える。そしてその向こうにはプラハ城があった。

僕らは歩みを止めるとその風景をじっと眺めた。昨日まで日本にいたことが信じられなくなる光景だ。川面をなでる爽やかな風が吹いてくると、遠くまで来てしまったことを実感した。

道路をトラムがゆっくりと走っていく。まだ乗客は少ない。プラハの街がゆっくりと起き出そうとしているのがわかった。

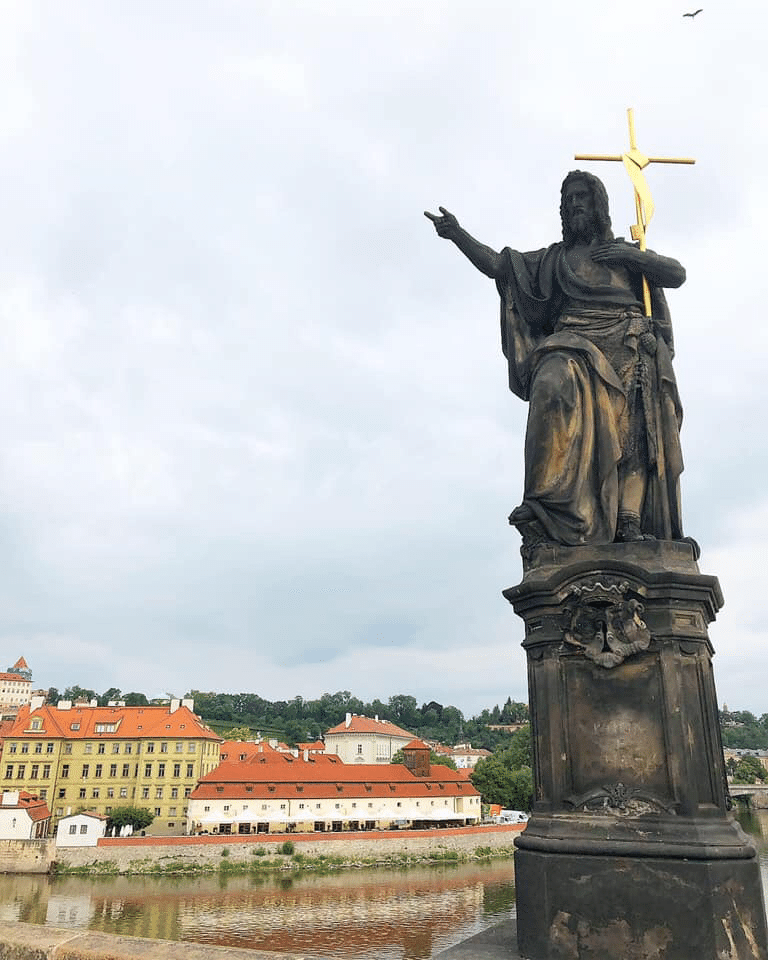

百メートルも歩くとすぐにカレル橋にたどりついた。プラハでもっとも有名な場所だ。

「私たちが泊まってるホテルって、いい場所にあるのね」と妻が言う。

地下鉄の駅からは少し離れているが、ホテルは街の真ん中にあるので、買い物や観光に困ることはなかった。

カレル橋には既に観光客がやってきていた。あの国のカップルが正装して写真を撮っている。どうやら結婚記念の写真を撮っているようだ。カメラマンがふたりに指示を出していた。

美しい景色の前で、人生でもっとも美しい時代の自分たちを撮っておきたいという気持ちをわからなくもないが、それにしても恥ずかしげもなくポーズをとる姿には、一歩引いてしまう。

そして、それは僕だけではなく新郎も同じようだ。満遍の笑みの新婦とはギャップがありすぎた。

カレル橋をゆっくりと渡っていく。早朝にもかかわらず、すでに観光客であふれていた。

僕らはすぐにカレル橋をあとにした。せっかくの朝の静寂が、カレル橋にはすでになくなっていたからだ。

橋から離れるとすぐに川沿いの公園に辿りついた。緑の芝が広がる場所には、地元の人だろうか、犬を連れて散歩している人がいた。

そこから眺めるとカレル橋が遠くに見える。橋の上は既に観光客でいっぱいだったが、ここはまだ誰もいなかった。

「やっぱり私、観光地って苦手かも」と妻が言った。

プラハに来てなんだが、僕も同じ気持ちだった。この公園のように名も知らない自分たちだけの居心地がいい場所を見つけることの方が好きだった。

「カレル橋にいる人たちは、カレル橋を見ることができないのにね」と妻が言う。

なんだかその妻の言葉が深く響いた。誰もがカレル橋の上で美しい景色に背を向けて、自撮り棒で写真を撮っていた。誰も景色をゆっくりと眺めている人などいなかった。その場所に来たことの証明を残すことで必死なのだ。

僕は写真を撮るのをやめて、ゆっくりと散歩を楽しもうと思った。僕らの旅は家に帰ってから写真を眺めて懐かしむためや、他人に自慢するためにあるのではない。今、ここ、目の前にあることを忘れてはならなかった。

ふと見ると公園の真ん中に写真を貼った看板のような物が並んでいた。それが10個ほど連なっている。

写真をよく見ると、それは天安門事件のものだった。こんなプラハの公園でこのような写真を見るとは思わなかったので少し驚いた。

誰が何の目的でここにこのような写真を飾ったのかはわからない。この国の人だろうか。それともあの国の人だろうか。僕にはよくわからない。

チェコはプラハの春を経て民主化した国だ。今の自由があるのは、少ない犠牲があってのことだろう。そのことをあの国の人々に訴えたいのだろうか。

だが、この街で結婚記念の写真を撮っている彼らはここまでやって来ないように思えた。

彼らはお金持ちになった。プラハは彼ら観光客で溢れている。そして誰もいない公園には、天安門事件を忘れてはいけない、といった趣旨の看板がポツんとたっていた。彼らはこの看板をどのような気持ちで見るのだろうか。

ウェディングドレスを着た結婚記念の写真と誰にも見られない天安門の写真が、僕に虚しい気持ちを与えた。彼らの一人でも多くがこの写真を見てほしかった。彼らには世界を変える力があるのだ。

その後、僕らは川をぐるりと回ってホテルに帰ることにした。

しばらく部屋で休んでから、朝食に向かうことにした。確か午前七時半からオープンしているはずだ。

レストランに向かうと僕ら以外まだ誰も来ていなかった。

ゆっくりと朝食のビッフェメニューを眺めて、皿に思い思いの物をのせていった。どこに座ろうか、窓際の一番いい席に座ろうと動き出したとき、一人の女性がやってきて、僕らを遮るように座って荷物を置いた。かなり感じが悪い。もちろん妻はムッとしている。

そのあと女性は、皿に山盛り食べ物をのせてくると、どっかりと席に座って、ガツガツと急いで食事を済ませた。その時間はものの十分ほどだ。

観光ではなく、仕事でこのプラハに来たのかもしれない。急いでやってきて、急いで食べ、急いで出ていった。まるでつむじ風のようだ。ただその風は心地良いものではなかったが。

「どこにいても、あの国の人って存在感があるなぁ」と口からこぼれた。悪気はないのだろう。取り合ったり奪いあったりすることに彼らは長けているだけだ。僕らのように譲り合いの精神では、あの国では生きていけないのだろう。

気を取り直して、僕らは朝食をいただくことにした。卵が大好きな僕はゆで卵を二つほど持ってきていた。それもエッグスタンド付きだ。

どんな映画だったかは忘れてしまったが、ヨーロッパの映画で、このようなエッグスタンドを使って食べているのを見たことがあった。だからいつか機会があったら使ってみたいと思っていたのだ。

僕はスプーンを取ると腹の部分で卵の殻を叩いてヒビを入れた。そして先端の部分の殻だけ取り除き、中身をスプーンで食べた。

「なんだか貴族になった気分だ」と僕は言った。

「そんなにボロボロとこぼす貴族なんていないでしょ」と妻が嫌味を言う。

確かにテーブルには卵の殻がこぼれていた。

「難しいんだよ、これ。綺麗にくり抜いて食べるのに慣れてないんだ」

僕がそう言う横で、妻は手で殻をむいてむしゃむしゃと食べている。

「どう考えても、こっちの方が食べやすいでしょ」

もちろんそうだった。だが、せっかくヨーロッパに来たんだから、この一週間はエッグスタンドで食べてみようと思った。その間にきっと上手に食べることができるようなるだろう。

「この国は、ハムやチーズ、それにジャガイモが美味しわ」と妻がポテトサラダを食べながら言った。

一口もらうと確かにそうだ。去年、ポーランドに行ったときにも思ったが、ヨーロッパのジャガイモは本当に美味しい。

「きっとこの国でも食べ物には困らないわね」

「美味しい物をいっぱい食べよう」

僕らの頭の中には、観光地のことよりも、どこで昼ごはんを食べようかという考えばかりだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?