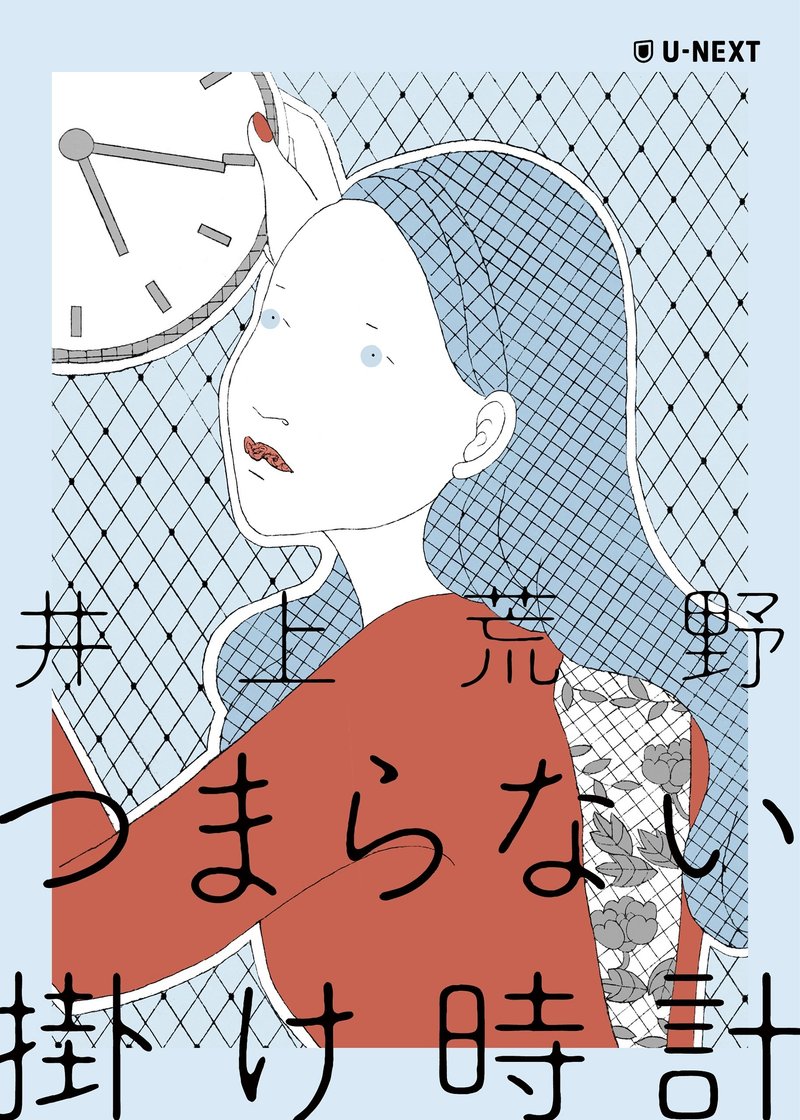

【試し読み】井上荒野さん 『つまらない掛け時計』

■あらすじ

高1の娘が帰ってこないと妻から連絡があったのは、間が悪いことに愛人宅で、まさに事をなそうとしていたときだった。おそらくは家出だろうと高をくくり、妻ほど大げさに心配しないのは、前日娘を叱責したことと、娘の部屋で見つけたもののためだ。それゆえ娘の現在よりも気になるのは、自分の世間体と愛人のことだった。

娘の家出先はどこなのか、期間中とその後について、全容とそれぞれの思惑が、もうひとりの語り手からも立体的に描かれる。

■本文

伊藤海晴

赤いニットのワンピースを脱がせると、繊細な白いレースのランジェリーがあらわれた。身につけているのは、どちらかといえば黒とか紫の方がしっくり似合う女だが、こういう清純な花嫁みたいなのも悪くない。なにより、郁佳が自分のためにこれを選んだのだと思うのはいい気分だった。伊藤海晴の欲望は十分に膨らんだ。四十六歳の彼にとって、それが十分に膨らむというのは重要なことだった。

自分もボクサーショーツ一枚の姿になり、郁佳に覆いかぶさったとき、椅子にかけたジャケットのポケットの中で、スマートフォンが鳴り出した。呼び出し音で妻からだとわかり、海晴は舌打ちしたい気分で郁佳から体を離し、電話をとった。海晴が家を出ているとき、妻の薫子はめったに電話をかけてこない。かけてくるとすれば緊急の用件があるときにかぎられているからだ。

「未来がまだ帰ってこないのよ」

果たして、薫子はパニックを滲ませた声でそう言った。海晴は反射的に、壁の時計――海晴が買ってやった、シンプルな木枠のもので、それ以前はミッキーマウスの腕が動き回るばかみたいな時計が掛かっていた――を見た。九時二十三分。娘の未来は高校一年で、この夏に十六歳になったばかりだった。

学校には登校している、未来の友だちに聞いて、帰りの電車に乗ったところまではわかっている、未来のスマートフォンに何度も連絡しているが、電話もLINEも応答しない、こんなことはこれまでになかったと、薫子は早口で説明した。

そんなに心配することはないだろう、と海晴は思った。娘は十二歳ではない、十六歳なのだ。こんなことはこれまでになかったかもしれないが、これが最初の一回で、これからはこんなことが増えていくのだろう。きっとファミレスの片隅かなんかで、ふてくされているのだろう。

「わかった、これから帰る」

だが結局、海晴はそう言った。父親としてはそれが正しい態度なのだろうし、妻にも、それに郁佳にも、俺が正しい父親であると思わせておくことは必要だろう。

「娘がまだ帰ってこないらしい。妻が心配しているから、帰るよ」

だから郁佳にもそう言った。ベッドに横たわったままだった郁佳は慌てて半身を起こして、「わかった、そうしてあげて」と言った。こういうときにごねないのはこの女のいいところだな。海晴はそう思いながら、やはり舌打ちしたい気分で、脱いだばかりの服を身につけた。

海晴は国立大学で教授をしている。

専門は世界史で、歴史上の傑物について面白おかしく書いた単著のシリーズが当たって、ここ数年はコメンテーターとしてワイドショーなどに出演するようにもなっている。金回りは良くなったが多忙にもなった――郁佳という愛人ができたせいもあるが。

娘のことがさほど心配にならないのには具体的な理由もあった。昨晩、海晴は未来を叱りつけたのだった。昨日の夜は夕食後も執筆していたのだが、一休みしようと書斎を出てきたら、リビングのソファの上に未来がだらしなく寝転がってスマートフォンをいじっていたので、かっとなったのだ。おまえは毎日何を考えて生きてるんだ。くだらんことで時間を潰している間に、あっという間に人生は過ぎていくんだぞ。勉強だけしろとは言ってない。おまえは本を読むでもなし、音楽を聴くでもなし、運動するでもなし、なんにもしてないじゃないか。なんてつまらん十六歳なんだ。腹立ちのままにまくしたてている間、未来はじっと俯いていた。顔を上げたときには涙がこぼれていたから、ちょっと言いすぎたかと後悔したが、未来はそのあと部屋にこもってしまったし、今朝は海晴より先に登校していったから、それきりになっていた。未来はおとなしい娘だ。親に向かって怒鳴り返すようなことはしない。かわりに、帰るべき時間に帰らないことで、自分の怒りなり傷心なりを伝えようとしているのだろう。

郁佳の部屋がある代々木上原のマンションの前からタクシーに乗り、二子玉川の自宅に着いたのは十時過ぎだった。未来はまだ戻っておらず、薫子が憔悴した顔で出迎えた。

「途中で抜けて大丈夫だったの?」

「大丈夫というわけでもないが、仕方ないだろう」

郁佳と会うときはいつも、妻には「仕事の打ち合わせで遅くなる」と言ってある。

状況は約一時間前から何も変わっていなかった。未来のスマートフォンにはあいかわらず繫がらない。電源が切られているらしい。薫子が知り得るかぎりの娘の交友関係をあたってみたが、誰の家にもいない。そもそも、泊めたり匿ったりするほど仲がいい友だちは娘にはいない、もちろん男友だちも。親に隠れた交際があるとも思えない。そんな交際ができるような子ではない、と薫子は言い、その点は海晴も同意するしかなかった。引っ込み思案で、薫子に似た地味な風貌で、おとなしいのだけが取り柄みたいな娘なのだ。

「どうしよう。警察に電話したほうがいいわよね」

「どうかな……」

実際のところ、今現在、未来はどこにいるのだろうと考えると、心配になってきた。ファミレスは二十四時間はやっていない。漫画喫茶もネットカフェも、夜間は未成年は入れないはずだ。制服姿では歳をごまかすこともできないだろう。それともどこかで着替えたりしているのだろうか。

「もう少し待ってみよう。たぶん友だちの家だよ。クラス全員に連絡したわけじゃないんだろう」

結局、大事にはしたくないという気持ちのほうがまさって、海晴はそう言った。俺は一般的な父親じゃないんだ。今や、電車に乗っていれば指を差されることもある著名人なんだ。警察沙汰になればそれなりに影響も大きい――俺だけのことじゃない。未来にとってもそうだろう。

「昨日、俺が強く言ったことに反発してるんだろう。遅ればせの反抗期だよ」

不承不承であるが、薫子は頷いた。

薫子とは大学時代、同じゼミだった。

大学二年のときから交際を続け、海晴が母校の講師の職を得た二十九歳のときに結婚した。翌年に未来が生まれた。

結婚当時、小さな出版社に勤めていた薫子は、育児休暇を経て会社に戻ったが、三年前に辞めた。海晴の仕事が忙しくなってきて、秘書的な役割をする者が必要になったからだ。望んだのは海晴だが、薫子のほうにも、会社の経営状態が思わしくなくなってきたという事情があった。いずれにしても、海晴ひとりの収入で、一家を十分に養えるようになっていた。

身勝手な話だが、妻には仕事を辞めさせるべきではなかったかもしれないと、海晴はときどき考える。薫子は未来とよく似ている。おっとりしていて従順で、一緒にいてもストレスにならないが、容姿は凡庸で言動から刺激を受けることはない。外に出なくなってから、薫子はいっそう凡庸になり、そのことを海晴はストレスに感じるようになった。

だからといって、別れようとは思わない。「糟糠の妻」と別れて、たとえば郁佳のような若くて見目好い女と結婚したりしたら――郁佳とそうなる気は毛頭ないが――世間から何を言われるかわからない。こんな不自由な身の上になったのは、妻と娘に不自由させないためにがんばってきたからだ。そう思うといっそう家族に対するいらつきが募る。未来も小さいときは可愛かった。成長するにつれ妻に似てきて、妻とともにふたつの枷のように感じるようになってきた。

午前二時、リビングのソファでずっとスマートフォンにかじりついている薫子のそばを離れて、海晴は未来の部屋へ行った。妻もすでに一度調べたと言っていたが、二度調べて悪いということはないだろう。それに薫子が探していたのは未来の居場所の手がかりだろうが、海晴が見つけたいと思っているのは、未来の失踪が家出であるという確証だった。

ベッドと本棚と勉強机が置いてある六畳の洋室。壁には、韓国のアイドルグループと思しき少年たちのポスターやブロマイドが、ベタベタと貼ってある。本棚には参考書、そのほかは漫画。最下段にはインテリア関係の雑誌が詰め込まれている。最近は、こういうものに興味を持っているのか。未来が十代になった頃から勝手に部屋に入るのは憚られ――というか、見たくないものを見つけてしまいそうなのがいやで――ここには近づかないようにしていたが、その間に、娘はそれなりに成長していたというわけか。昨日叱りつけたときには反論もあっただろう。反論すればよかったんだと、海晴は思う。

部屋は散らかっているわけではないが、細かなものがごちゃごちゃと置いてあって、どこをどう探せばいいかさっぱりわからなかった。海晴はとりあえず勉強机の引き出しを開けてみたが、文房具や化粧ポーチ、雑誌の切り抜きやブロマイドが入っているだけだった。勉強机の上の本立てにはノートが数冊あったが、どれも学校の授業で使っているもので、日記の類は見当たらなかった。そもそも、家出であれば日記帳は持っていくだろう。そう考え、部屋を出ようとしたとき、なぜかふと、インテリア雑誌の一冊に手が伸びた。それだけが本棚から少し飛び出していたせいかもしれない。手に取ってぱらぱらとめくると、はらりと何かが落ちた。挟まっていた紙片だ。拾い上げると、それは雑誌の一ページで、海晴の写真が大きく載っていた。

「旬の人」的な特集で取材を受けたときのものだ。自分の掲載記事はデジタルで保存しているので、紙類は見たらすぐ処分してしまう。資源ゴミの日まで納戸に積み上げている雑誌類の中から、未来はこれを取り出したのだろうか。モノクロのグラビアで、頰に手を当てて微笑している海晴の顔は、黒い点で埋め尽くされている。おそらくボールペンの先を何度も何度も突き立てたのだろう。目や口元がとくにひどく、紙がやぶれている。

未来はいつこんなことをしたのだろう。昨日、叱られた腹いせではないことはあきらかだ。この雑誌が家に届いたのは数ヶ月前なのだから。海晴は衝撃で頭の中が脈打つのを感じた。腹を立てようと思ったが、それよりも傷ついているのを感じた。そうして、そのことに腹を立てた。

結局、夜が明けても未来は帰ってこなかった。午前七時に、海晴が警察に電話をした。警察署に来て詳しい話を聞かせてほしいと言われたが、応対した警察官も、事件ではなく家出の可能性のほうが大きいと考えているようだった。

「悪いけど、ひとりで行ってくれるかな」

海晴は妻に言った。

「十時から収録だ。警察に行ってたら間に合わない」

「収録? こんなときに?」

薫子は眉を寄せた。妻が海晴に向かってそんな顔を見せるのははじめてだった。海晴はそのことにも、腹を立てた。

「しょうがないだろう、俺が行かないとどれだけの人が迷惑すると思うんだ。警察はひとりで行ったってふたりで行ったって同じだろう」

薫子はじっと海晴の顔を見た。「あなたは心配じゃないの?」とその顔が言っていた。もし口に出してそう言われたら、怒鳴り返してしまいそうだったが、薫子は「わかったわ」と言っただけだった。

薫子は間もなく警察署へ出かけていき、その一時間後に海晴も家を出た。出かけるには早すぎたが、家にいれば未来が帰ってくるかもしれず、自分の写真にあんなことをした娘とふたりきりになりたくなかった。時間を潰すためにスターバックスに入ったが、もし未来の失踪が事件だった場合、こんなところにいるのを誰かに見られていたら、あれこれ言われるかもしれないと思いつき、店を出た。どこにいればいいのかわからず、結局、複合ビルのトイレの個室にこもって、時間が経つのを待っていた。

■著者紹介

井上 荒野(いのうえ・あれの)

1961年東京生まれ。成蹊大学文学部卒。1989年「わたしのヌレエフ」でフェミナ賞、2004年『潤一』で島清恋愛文学賞、2008年『切羽へ』で直木賞、2011年『そこへ行くな』で中央公論文芸賞、2016年『赤へ』で柴田錬三郎賞、2018年『その話は今日はやめておきましょう』で織田作之助賞を受賞。他の作品に『もう切るわ』『ひどい感じ 父・井上光晴』『夜を着る』『リストランテ アモーレ』『あちらにいる鬼』『あたしたち、海へ』『そこにはいない男たちについて』『百合中毒』『生皮 あるセクシャルハラスメントの光景』『小説家の一日』『僕の女を探しているんだ』などがある。

※ 続きは電子書籍版でお楽しみください。

U-NEXTオリジナルの電子書籍は、月額会員であれば読み放題でお楽しみいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?