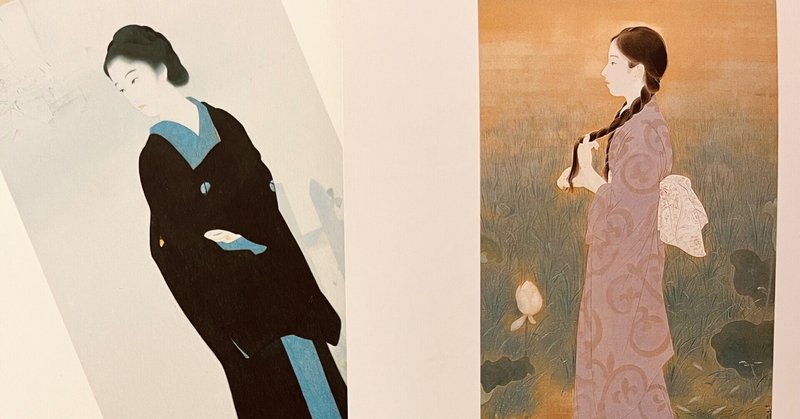

距離という涼しい波間(鏑木清方「胡瓜」)

五月。若草、萌黄、柳色……と、まだ吐息のように薄い新緑の色の重なりを見あげたくて、駅から少し遠回りして、夕刻の公園を抜けてゆく。日暮れが近づけば、木漏れ日はいっそう柔らかい。

いたいけ、と呼びたくなるほどの淡い緑のなかに立つと、それでも今日はすでに夏の気温だったからか、蚊が数匹、いつのまにか寄ってきていた。

手で払いながら、急ぎ足で歩く。公園を抜けると、彼らの姿はなかった。緑の道を引き返したらしい。

距離を取ることで、何かから身を守る。

以前、ペルーのチチカカ湖に浮かぶウロス島について読んだことがある。ウロス島は、「トトラ」と呼ばれる葦で編まれた大きな浮島であり、現在でもウル族という人々が、同じく葦で作られた家と舟を用いてそこで暮らしているらしい。

この浮島はもともとは、陸地に住んでいたウル族がインカ帝国の支配を逃れるために水上に建てたもので、いざとなれば島ごと移動もできたとのこと。

この浮島について語られた文章のなかで、ある建築家はこう記していた。離れてあることは、いちばん確かな、身を守るすべの一つ、だと。

たとえば水や空気という距離を、遠ざかりたい対象との間に作ること。

蚊との関係でいえば、手で払ったり、線香を焚いたりしなくてもすむように。それが蚊帳をつる、という方法だったのかもしれない、と思い出す。

わたしが小学生の頃、母の実家ではまだ蚊帳をつっていた。お盆の時期に泊まりにいくときまって、母とわたしは同じ蚊帳のなかに布団を敷いて眠った。

つったばかりの蚊帳を祖母が軽く揺らし、蚊やほかの虫たちに遠ざかるように、と合図を送る。それぞれの夜が来たことを知らせるように。そうしているうちにわたしは蚊帳のなかにすべりこむ。開いた窓からは煌々と照る月が見え、その明かりを見あげながら眠るのもとても楽しかった。

相手にあえて別離の意志を強く、見せなくてもいい。そっと離れることで、あいだに風を通すことで、お互いがお互いのままで自由に過ごせるのだから。そして朝が来たら、それぞれが別々の時間へとまた戻るのだから。

あの夏の夜の蚊帳は、陸地から離れた「波間」に似ていたのかもしれない。

そう思ったのは、鏑木清方の随筆を読んでからだ。

泉鏡花の本の挿絵も手がけていたこの画家の数枚の絵がわたしはとても好きで、現物を展覧会で見て以来、一、二枚の絵のポストカードを机のそばに飾っている。

たとえば、正面を向かずに、描かれてはいない何かを一心に見つめる人の立ち姿が、霞がかった花の色とともに浮かぶ。その画面には、夏の蚊帳を通した風鈴の音にも似た、甘くも凛とした微風が流れている。

目と神経を休めたいとき、それらを眺める。そしてその安らかさの延長で、彼の書いた随筆の数篇をときどき開く。

ほんの数行でありながら、語り口の鈴音のような軽やかな華やかさに惹かれ、よく読み返すのが「胡瓜」という一篇。

これは、夏の膳にのぼる旬の野菜の涼しげな姿について、絵筆を細かく動かすように記したもの。

翡翠の胡瓜、瑠璃の茄子。涼味は遠く山間水辺に探ねなくても、食膳方寸の裡にある。

(……)

真っ青な胡瓜は畑からもいだというよりは、沼から掬って来たようで、輪切にすれば坂東の定紋三つ大に似たのを、嚙めば水気日盛りの渇を止め、揉んで小鰺の新しいのと酢の物に、穂紫蘇を添ゆれば夏の風味これに過ぎたるはない。また足がだるくて寝苦しい晩、摺って雫を足の裏に塗ればひいやりとして、緑の蚊帳はそのまま涼しい波の寄るかとばかり夢路に誘う。

鏑木清方「胡瓜」より(『紫陽花舎随筆』所収)

唄うような調子とともに胡瓜の涼しげな味と色を鮮やかにぱっと描き出す、胸がすくような文章。

「寝苦しい晩、摺って雫を足の裏に塗ればひいやりと」というのは体験したことはないが、想像するだけで涼しい。

風呂あがりにもぐり込む蚊帳のなか、開いた窓から夜風が入り込んだときのように、読むこちらの体感もさっと変わる。

そしてこの涼しさを保ったまま、文はこう流れる。

「緑の蚊帳はそのまま涼しい波の寄るかとばかり夢路に誘う」

虫たちに別れの夜が来たことを密かに告げるように、離れる。この涼しさの波間に、眠りは訪れる。

祖母もずいぶんと前に亡くなり、いまでは蚊帳を実際に使う機会はない。しかし、何かから少し、離れようとするとき、わたしはこころのなかに無意識に広げているのかもしれない。

あの夏の夜に知った、蚊帳という安らかな波音を。