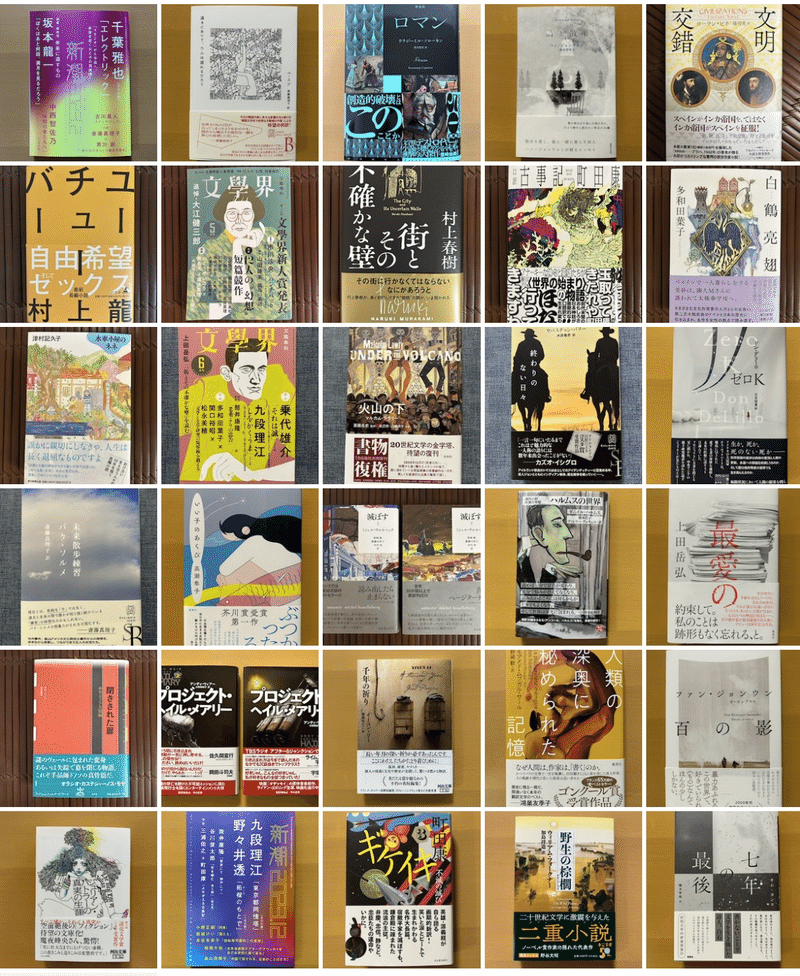

2023小説ベスト。

2023年の本を、まず小説に絞って30作品選んだ。そのうちベストと思えた五冊について記録しておく。

①『最愛の』上田岳弘(集英社)

とくに序列はないとはいえ、ナンバー1として推したい。『最愛の』は、これまでの上田岳弘と違う、しかしまぎれもない上田岳弘の物語だ。そして、『ノルウェイの森』でもあり『ダンス・ダンス・ダンス』でもあるが、それらとはまったく異なる上田岳弘の物語である。村上春樹エンスーの彼が春樹には書けない物語を紡いだ。作中で交わされる手紙のやりとりなんかも『壁と……』のものと比べてグンと現在的でありリアリティがある。そんなリアリズムも本作品の特長であり、もちろん、これまで上田は数少ないながらそういった小説も書いてきたが、とはいえあるレベルを超えたというか新しいフェイズに入ったという印象を与える。

人類は溶け合い海になってしまうかもしれないがそこで新しい形の個は確実にうまれるだろうし、塔からの正しい降り方もあるし、私の恋人は幻想ではなくそこにいる。繰り返されてきた問い、人は代替可能なのか、という問いに、いやそうではない、という試行を繰り返し、幻想ではない現実という視座で、解のひとつを得た。それは練られた答えであり、新しい言葉だ。

そう、解を支えるのは、慎重に選ばれた言葉、いきなり心を掴んでくる言葉。言葉をていねいに重ねた先になんらかの答えがある。そのやり方しかない。そんな小説の力を明らかにした。

惹句に「超越的恋愛小説」とあるがもしかしたら「超越論的恋愛小説」なのかもしれないが、そこはよくわからない。

しかし、そんな概念の話はどうでもよい。そんなことより物語だ。気がつけば没入しているページターナーな運び。なかでも、先述した、久島と望未のふたり(?)の間で交わされる手紙は、手紙の最高傑作だ。ふだんの生活で誰もがこんなテキストのやりとりができるなら、世界は少しだけ減速するんだろう。繰り返すが、同じ(会えない)女性との手紙のやりとり(加えてLINEも)なら、上田岳弘の『最愛の』が圧倒的に魅力的である。最後の手紙で多くの人が落涙するだろう。

② 『滅ぼす』ミシェル・ウエルベック

/野崎 歓・齋藤可津子訳(河出書房新社)

なんだか丸くなった?と思わせる冒頭100ページほどの印象。まるでVIVANTのような不穏なエピソードが何度も挿入はされるものの全体を覆うイメージはこれまでウエルベックとは異なる。似つかわしくない。似つかわしくない様々なファミリーアフェア。つまり個人的な話。なので、ある意味、これまでのウエルベックのアイデンティティに照らすと、何がいいのかよくわからない。夫婦関係、官僚の仕事、介護、兄弟姉妹、病気、そしてリアリティのある死。しかし意外ととても面白く読める。それは、生活や社会というものの面倒くささ、延いては生きることの面倒くささ、そこで発生する現実的な時間と移動の浪費のやるせなさが的確に表現されているから、というのがひとつの理由なんだろう。そういったところはやはりウエルベックの真骨頂でもあり、結局は彼にしか書けない小説ということになる。こちらも見紛うばかりのページターナーぶりで、600ページ超を一気に読ませるところも大きな魅力だ。

③『人類の深奥に秘められた記憶 』

モアメド・ムブガル・サール

/野崎歓・訳(集英社)

気がつけばこれも野崎歓訳だった。正直に言うとまだすべては読めていなくて着地のしかたもまったくわかっていない/知らない。でもT・C・エリマンがだれなのか明らかになるくだりの衝撃は圧倒的だし、というかそもそも「第一の書、第一部「母グモ」の巣」からインパクトは圧倒的で、その点で読み始めた途端にベストになることが約束されているような小説ではある。その確からしさは「小説」がテーマの小説であることからも明らかであり、そんな小説が面白くないわけがない。しかも、「書く」ことの追究という点では群を抜いてる。そしてその追求はアフリカ系フランス人である登場人物(作者)のアイデンティティの追求とシンクロする。書くことが生きることであり、生きることは書くことである。これを厳しい生のなかで理想的に提起した、そんな小説じゃないかと思う。残りあと少し。新しい衝撃があれば追記する。

④ 『文明交錯』ローラン・ビネ

/橘明美訳(東京創元社)

スペインがインカ帝国を、ではなく、インカ帝国がスペインを征服したのだとしたら、世界はどうなっていたか。そんな偽史小説。もっとも心待ちにしていたが、期待に違わず最高だった。あらかじめ『銃・病原菌・鉄』も読み直したりして発刊に備えていたので、第一部の十世紀?のフレイディースのサガあたりで、もうペルーに鉄と天然痘が運れているところなんてめちゃくちゃ面白く読めた。

ホントに緻密に歴史改変をやっていて、例えばリスボン地震って1700年代ちゃうん?と思ってたら、じつはこの地の地震は周期的で、確かに1500年代にも起こっていたとかかなり厳密にやっている。この完成度の高さは快感だ。たぶんめちゃくちゃパワーが必要なんだろうけど、ぜひ次作でも思いっきり嘘をついてほしい。『HHhH──プラハ、1942年』、『言語の七番目の機能』もホントにおもしろい。

⑤『ハンチバック』市川沙央(文學界5月号)

各方面で高い評価を得ているのでそこに加えることばはない。初読は、なにを読んだんだ、おれは?という感想で、このわけのわからなさが日本の小説の枠を拡げた、というか、そこにあった境界のようなものをなきものにしたと思えた。新人賞選考時に「*」以降が課題化され、不要じゃないかという声もあったようなので、あえて「*」から読んでみたのだが、このわずか数枚こそが作者であり、「書く」ということへのファナティックな過剰が技術として滲み出ているとも感じた。次作、どの文芸誌に何を書くのか。

これ以外の25冊は以下のとおり。

文庫他、2023年初刊行でない小説も入っている。

●『エレクトリック』千葉雅也(新潮2月号)

●『遠きにありて、ウルは遅れるだろう』ペ・スア/斎藤真理子訳(白水社EXLIBRIS)

●『ロマン』ウラジーミル・ソローキン/望月哲男訳(国書刊行会)

●『詩と散策』ハン・ジョンウォン/橋本智保訳(書肆侃侃房)

●『ユーチューバー』村上龍(幻冬舎)

●『街とその不確かな壁』村上春樹(新潮社)

●『口訳 古事記』町田康(講談社)

●『白鶴亮翅』多和田葉子(朝日新聞出版)

●『水車小屋のネネ』津村記久子(毎日新聞出版)

●『それは誠』乗代雄介(文學界6月号)

●『火山の下《新装復刊》』マルカム・ラウリー/斎藤兆史監訳・渡辺暁・山崎暁子訳(白水社)

●『終わりのない日々』セバスチャン・バリー/木原善彦訳(白水社エクス・リブリス)

●『ゼロK』ドン・デリーロ/日吉信貴訳(水声社)

●『未来散歩練習』パク・ソルメ/斎藤真理子訳(白水社エクスリブリス)

●『いい子のあくび』高瀬隼子(集英社)

●『ハルムスの世界』ダニイル・ハルムス/増本 浩子・ヴァレリー・グレチュコ訳(白水Uブックス)

●『閉ざされた扉 ホセ・ドノソ全短編』(水声社)

●『プロジェクト・ヘイル・メアリー 上下』アンディ・ウィアー、小野田和子訳(早川書房)

●『千年の祈り』イーユン・リー/篠森ゆりこ訳(河出文庫)

●『百の影』ファン・ジョンウン/オ・ヨンア訳(亜紀書房)

●『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』川本直(河出文庫)

●『東京都同情塔』九段理江(新潮 12月号)

●『ギケイキ3 不滅の滅び』町田康(河出書房新社)

●『野生の棕櫚』ウィリアム・フォークナー/加島祥造訳(中公文庫)

●『七年の最後』(キム・ヨンス、橋本智保訳、新泉社)

『五月 その他の短篇』(アリ・スミス/岸本佐知子訳・河出書房新社)も忘れているし、もう少しあとに選んだら『だれか、来る』(ヨン・フォッセ/河合純枝訳・白水社)も入っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?