「論理」「法」と「感情」の二項対立で性(的)表現問題は論じられない(3月17日追記)

水着撮影会の話題をきっかけに、性(的)表現に係る批判がすぐに「お気持ち」と言われることなどについて改めて書いた。「論理」「法」対「感情」という構図にすることは誤りで、そうした構図にしようとすることの背後にも感情が働いていることなど。

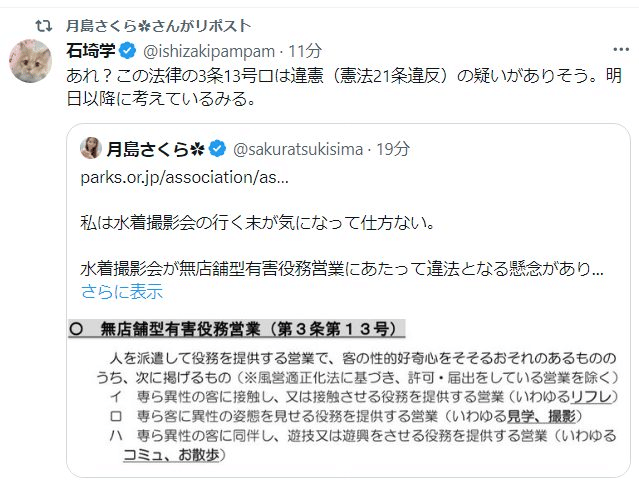

憲法学者の謎の興味…。これはいわゆる「JKビジネス」等で18歳未満を働かせたりすることを禁止する埼玉県青少年健全育成条例の規定で、他自治体にももちろんあるし、法律レベルでも児童福祉法や労働法各法等で18歳未満が従事できない業務が定められている。

https://pref.saitama.lg.jp/documents/196815/jkzigyousya.pdf

そもそも月島さくらが強固な解釈枠組みで過剰な、飛躍的な読み込みをしている。水着撮影会が無店舗型有害役務営業に「当たる懸念」であって、一般的に水着撮影会やグラドルの仕事がJKビジネス、有害業務に当たると言われているのではない。これまで行われたものの態様の実質や制御困難性からの懸念。

ファンが女性とは限らないというのもすり替えで、これまで開催された水着撮影会の様子やネット掲示板でのやり取りからも、大多数を占める男性参加者が性的関心から暴走する例、性的関心が参加動機となっている例は多数観察されているし、主催者がそれを承知で煽る様子も見られてきた。

AVや性(的)表現の問題全般に言えるが、出演者・被写体などの自由意思か強制かといった形式的、表面的な二分法で議論してはならないこと、善良な性風俗・性道徳の維持や健全育成ではなく女性や子どもの人権、差別撤廃が目的たるべきだが、そこには見る/晒される女性・子どもの人権も含まれること。

性(的)表現を見る側の観点を入れるとすぐに「不快さ」「お気持ち」だという批判や揶揄があるが、性差別のメッセージを受け取ること、女性/子どもへの暴力性や性的眼差しを感じ取り恐怖や不安を覚えること、逆に馴化されること、これらは無視されるべき「感情」ではない。

むしろ表現の自由等の権利・自由で非対称的に保護されてきたのは男性の「感情」であるし、そもそも男性の「感情」に基づき、また都合よく形成され制度化されてきた。表現の自由擁護、表現規制反対の主張にはしばしば男性の/男性的な「感情」、その「感情的反発」が背後にありかつ駆動因となっている。

すぐに貼られる「お気持ち」ラベルは、貼る側の主張、動機の「感情性」の否認と投影であるように見えるし、論調に滲み出でていることは多い。論理対感情の二項対立の構図にされ法は論理の側に置かれ、「リーガルマインド」だ何だと言う者もいるが、法も論理も感情とは切り離せない。

覇権を握る者たちの感情が論理として法として具現し正当性・正統性を獲得するという要素が必ず組み込まれている。もちろんどんな感情でもいいという訳ではないが、無視されあるいは正当性を剥奪されてきた感情の正当性要求は「感情」というだけで却下されるべきではないし、その却下は権力作用なのだ。

批判や抗議に対して融通無碍に「お気持ち」のラベルを貼るというのは、融通無碍な権力の行使であるし、不合理性を孕んだ既得権益を恣意的に保持しようとするものだ。「論理」や「法」で正当化して語ることは、実はそれ守られている感情を正当化するものでしかなかったりする。

抽象度を上げて書いてしまったが、表現の自由擁護や表現規制反対を唱える者の言葉に「気持ち悪さ」を覚えることがあるとしたら、その主張の言外に滲み出てくるその者の「感情」を感じ取ってしまったからなのだと思うし、その主張の核心は論理・法ではなくその「感情」にあるからなのだろう。

フェミニストがすぐに叩かれまた激しい攻撃に晒されるのは、フェミニストの批判・指摘をまともに受け止めたら、目を背けたい自分の姿、欲望、感情を直視しそれが自分のものだと認めなければならないからだというのは大きいはずだ。だから、否認しフェミニスト側に投影する、無意識に。

柴田英里がやたらと「体感治安」で風紀警察がみたいなことを言っているのだけど、そもそもこの体感治安の使い方がおかしいんだよね。むしろ、水着撮影会だコンビニ成人誌陳列だ新婦人だ「キャンセル」だって「表現規制反対派」のとっての「体感治安」悪化の印象を煽ってるのよ。

治安戦略は「外敵」の撃退と「内なる異物」の鎮圧・排除に向かう。「体感治安」の悪化は、外国人犯罪や少年犯罪に顕著だが、「得体の知れない」「理解しがたい」(=理解したくない)という感覚と循環的に強め合う。ヘイトスピーチとも共通するが、犯人探し(投影)と特異化(排除)のメカニズム。

— Masanobu Usami (@usamimn) December 10, 2013

男性の感情、欲望を優先して無視、軽視されてきた、からかわれてきた、抑圧されてきた女性の従属感、無力感、不快感、恐怖感、不安感…が表明されるようになってきて、顧慮されるようになってきた、感度が高まってきたということ。そりゃ、優先されるのが当然だった側の「体感治安」は悪化する。

何度も指摘しているが、平裕介が反射的に「キャンセル」「お気持ち」と喚き危機感を煽るのも同じ。法・論理対感情という構図にしたがるのは、当たり前のものとして守られてきた自分たちの感情、法・論理に組み込まれていた感情が表に引き出され、正当性を問われていることへの感情的反発と防衛。

暇空らがやたらと「表現が燃やされる」「文化が燃やされる」と喚くのも同じ。女性の権利を顧慮せずに恣に欲望を満たすことが当たり前だと、「自由」だとしてきたのが、異議に、別の権利主張に直面した。対話、調整を図るでも、自らを省みるでもなく、反射的に怒り憎んでいるだけ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?