紫の言葉 【小説】

第一章

子供の頃、リュウイチは小学校にバスで通っていた。

彼の通う小学校は、彼の自宅がある、大都市近郊の新しい住宅街の南側から、バスで市街地を通り抜けた、街の北のはずれにあった。

彼の自宅のそばには公立の小学校があったのに、なぜバスに乗って遠い小学校に通わなくてはならないのか、彼は事情を知らなかった。

彼が理解したのは、自宅のそばに住んで最寄りの小学校に通うほかの子供たちとは、学校が違うから仲間になれないことであった。彼は学校から帰っても、ほかの子供たちのようにランドセルを放り出して外に遊びにゆくということはなかった。

彼の自宅のそばに、もう一人彼と同じ小学校に通う同級生がいた。

その子はリナという名前で、彼の自宅の数倍大きい邸宅に住んでいた。

小学校一年生のリュウイチとリナは、朝晩同じ停留所からバスに乗って小学校に通った。

登校時はラッシュアワーであり、二人がたまたま同じバスに乗り合わせても、車内では大人たちの足元に潜り込むので、話をしたりすることはできなかった。

そのかわり、下校時には、二人は同じ時間に閑散時のバスに乗って、いっしょに帰った。

同じバスには、初めのうちは同級生が十人ばかり乗り合わせるのであったが、途中で一人降り二人降りして、終点近くまでバスに乗っているのはリュウイチとリナだけであった。

リュウイチとリナの二人になるのは、彼らが降りる停留所の三つ手前の停留所で、古い漁港の前であった。

そこから短い時間は、リュウイチの楽しい時間であった。二人であやとりをしたり、音楽の教科書を出して歌ったり、他愛のない遊びをする時間であった。

ある日、がらがらのバスの前の席にリナが座り、すぐ後ろの席にリュウイチが座った。

リナは栗色の髪を肩甲骨まで伸ばしていて、リュウイチはその髪を引っ張ったり、丸めたり、顔を埋めてみたりした。

リナはリュウイチが髪をおもちゃにするのをさして嫌がる様子はなく、その間はぼんやりとバスの天井に吊られた広告を眺めていた。

彼はこの遊びを気に入って、それからも何度かリナの髪にさわった。

リュウイチはリナの住む邸宅には何回か遊びに行った。

リナの部屋には、当時まだ珍しいベッドがあって、ベッドサイドには、古びたリカちゃん人形が置かれていた。

その人形は、リナが幼少の頃から毎晩抱いて寝ているもので、金髪は薄くなって地肌が表れ、洋服も擦り切れて、相当傷んでいたが、リナのお気に入りであった。

リナはその人形を相手にままごとを始め、リュウイチもその相手をした。

リュウイチの役はお父さん、リナの役はお母さん、人形が娘であった。

「リカちゃん、バレエ教室の時間ですよ。」

リナはバレエを習っていたので、自分が母親に言われるように人形に言って、人形の手足を開いて、バレエを踊っているような形を作った。

リュウイチは、特に習い事をしていなかった。彼は、バレエとはきれいな女の子が踊るものだという程度の認識で、男の自分がすることではないと思っていたが、リナのかわいいバレエの衣装が部屋にかかっているのを見ると、自分もああいう紫色の衣装を着てみたいと思った。彼は自宅に帰ると、鏡の前で黒いセーターを頭にかぶって、耳の隠れたロングヘア―の代わりにして、よくリナが学校でもやっているように、爪先立って歩いてみた。

小学校の二年になると、リナは女の子の同級生と帰るようになり、リュウイチと同じバスに乗り合わせても、口をあまり利かなくなった。

おのずと、彼はリナの髪で遊ぶこともなくなった。

リナは、クラスで最も足の速い男の子が気に入っていて、その子と仲良くなりたくて、学校でもほかの女の子といっしょにその子を追い回していた。

そんなある日、彼は、うちに帰って、画用紙にリナの似顔絵を描いたことがあった。

鉛筆で描いては消し、描いては消ししてゆくうちに、紙の上のリナの肖像は、髪が長く目の大きい姿から変容して、いつしか頭は地肌が表れ、洋服もぼろぼろな、女の子ともなんともつかない画像になっていた。

彼は、この画像は、リナが大事にしている古びたリカちゃん人形に似ていると思った。

その途端、彼は、あのリカちゃん人形がとてもかわいそうだと思った。

そして、リカちゃん人形をきれいに描けないことに、何か悪いことをしたような後ろめたさを味わった。

彼はそれっきり、リナのことを忘れてしまった。

この一件の後、リュウイチは学校でも、リナのように男の子を追い回すタイプではない女の子たちとままごと遊びをすることが多くなった。

彼の役どころは、お父さんとかお兄さんであったが、女の子たちの言うことをよく聞いた。

彼は女の子たちがままごとをしながら作ってゆく、家族の一日のストーリーを壊すことなく、そのストーリーにはまった演技をするのであった。たとえば、お父さんは朝会社に出かけて、夕方戻って、食事をして、子供たちと話をして、お風呂に入って寝るのであった。彼は、女の子のための人形となったのであった。

ところが、リュウイチの家族は、そのストーリーにあるようなものとはずいぶん異なっていた。

まず、彼の父親は、年齢が六十を超えていた。母親は、おとうさんは仕事が忙しいから、あまり家に帰って来られないのだと言った。彼の父親は、週に二度ほど、深夜に帰宅して、翌朝は朝ご飯だけいっしょに食べて、迎えの車で出勤してゆくのであった。休日に父親が在宅することはなかった。正月も、彼が在宅するのは、仕事が半日で終わる一月四日の午後からつぎの日の朝までと決まっていた。つまり、妾宅であった。

父親は、家に帰ってもリュウイチに口を利くことはほとんどなかった。父親は旅館に泊まりに来る客のようなものであった。

リュウイチは子供の頃から、自分の親に愛着を感じたことがなかった。

母親は、地元の名流婦人会の世話役のような仕事をしていると言っていつも忙しがって外出がちで、リュウイチをパンと共に家に独りで居させることが多かった。母親が帰宅するのはリュウイチが寝てからのことも多かった。彼がたまたま起きていると、彼女はたいてい、息がアルコール臭く、派手な洋服からは煙草の臭いもして、化粧はくずれていた。彼女はたまには寿司の折り詰めなどを持ち帰って、リュウイチが眠たがるのも構わず食べさせることもあった。

母親は炊事が苦手で、食卓にはしばしば、ビニールに入ったままの食事パンを、温めたりもしないまま、ごろっと並べた。父親が在宅の時は、刺身やデパートで買いそろえた総菜が供された。休日には母親の好むちょっとしゃれたレストランに連れて行かれて、フランス料理などを食べた。母親は、リュウイチをそのような店に連れ歩くために、リュウイチを三週間に一度は町一番のヘアサロンに行かせて、きれいな坊ちゃん刈りを維持させ、レストランに連れて行くときは、イートン帽に革の上着、半ズボン、エナメルの靴という決まった服装を着せた。彼は、この身なりができないと、食事にありつけないのではないかという気がして、普段から、けがをして膝に赤チンを塗るような無様にならないよう、外遊びもあまりしないのであった。

彼は、何度か母親に連れられて、昼間に母親の仲間の集まる洋館に連れて行かれた。それは、大谷石の門の中にあり、玉砂利を十メートルほど進むと、観音開きの玄関があり、玄関を入ってすぐに大広間があった。その大広間では、母親同様に着飾って香水をたっぷり付けた女性が十人ほど集まって紅茶を飲みながら談笑していた。彼は自分の足が床の紫色の絨毯につかないほどのふかふかの白いソファーに、愛玩犬のようにちょこんと座った。その場の女性は誰もが、他の誰かが耳打ちに来るとすっと談笑からはずれてどこかへ消えてしまうのが不思議だった。母親が耳打ちをされることもあって、やはりすっと消えて二時間ほどは戻って来ないのであった。彼は母親が戻るまでの間、オレンジジュースを出してもらって、インテリアとして飾られている洋書の絵本を眺めて、おとなしく待っていた。そこが会員制のデートクラブであったことにリュウイチが気が付いたのは、のちに高校生になってからであった。

さすがに彼も小学校高学年となると、半ズボンにエナメルの靴というわけにはゆかず、母親はブレザーの上下のよそ行きを着せるようになった。

母親は、県庁の役人の娘であったが、高校一年生のときに父親が死んでから、家の生活の足しのために、地元の有力者の愛人になったのであった。その後この有力者から、今の父親として時々現れる男が彼女をもらい受ける形で、彼女を妾にしていたのであったが、リュウイチはそのような事情は知らされなかった。彼女は、リュウイチには、自分は英語を勉強して東京の女子大に行き、外交官の夫人になるべきであったが、政治的な事情で地元にとどまったのだ、と話した。彼女は、高価なファッション雑誌を購入しては、そこで見たブランドもののバッグやアクセサリーを地元のデパートで注文し、そのたびに普段の食卓は貧しくなった。彼女は、あたかも貴婦人か何かであるように、まわりの人には高飛車に振舞い、敬語で話し掛けない人には碌に返事をしなかった。リュウイチは、母親が英語の本や新聞を読む姿を見たことはなかった。

母親は、リュウイチにピアノを習わせた。七歳から、東京の音楽系の大学を卒業したという、この町では異色の経歴の教師のレッスンに通った。彼はピアノが好きで、レッスンのない日も独りで自宅の畳の間に置かれた、臙脂色のアップライトピアノを弾いて練習した。彼はレッスンのテキスト以外に、子供向けのクラシックのレコード集の付録の楽譜を鳴らして遊んだ。

リュウイチが小学校五年生になった頃、夕方のテレビのローカルニュースを見ていて、父親の写真が写されるのを見た。アナウンサーは、なんとか商工会会頭が急死したという記事を読み上げていた。一緒に見ていた母親は、慌てて電話に駆け寄って、どこかに連絡をとった。しかし、彼の家では葬儀のようなものが行なわれることはなかった。

父親が死んでからも、しばらくは母親とリュウイチとの生活には大きな変化はなかった。母親にはどこからか毎月決まったお金が振り込まれていた。彼女はある時、昼に独りで外出して、帰って来るなり、リュウイチを目の前に座らせて、進学校への受験をするように言った。彼は、母親が、自分が地元の公立中学校に行くと丸刈りにしなければならないのをひどく嫌がっているということも知っていた。それは、しゃれたレストランの同伴者として似合わないからであった。彼は、食事に連れて行ってもらえなくなると困るので、それが動機になって必死に勉強した。

リュウイチが合格して入学した進学校は、男子校であった。

彼は、真新しい詰襟の制服を着て、街はずれの林の中にある、この学校に通うようになった。学校は、外国人の篤志家の寄付によって建ったとの話で、チューダー調の木材をふんだんに使ったロッジ風の建物であった。

彼は合唱部に所属して、声変り前のボーイソプラノで、高音のパートを歌った。

合唱部の指導教員は正副二名であった。正指導教員は音楽の教師であったが、副指導教員は数学の教師のサワムラであった。

彼はこの数学の教師サワムラに気に入られた。音楽室にリュウイチが入ってくると、サワムラは、ほかの生徒には声をかけたりしないのに、リュウイチには、

「やあ、今日も会うのを楽しみにしていたよ」

といった声をかけるのであった。

サワムラは、生徒の列の後ろを通る時に、リュウイチのところでは一瞬止まって、顔を彼の首筋にわずかに近づけた。リュウイチは、不意に人の息が首にかかって、ぞくっと震えた。

サワムラは、週二回の部活動のうちの一回を指導することになっていて、彼が指導を終えて下校する時に、何人か生徒に声をかけて、自家用車に乗せて送る習慣があった。リュウイチは必ずその生徒の中に選ばれた。

リュウイチの家は学校から遠い方ではなかったが、いつも他の生徒の家を回って、リュウイチの家に寄るのは最後であった。つまり、最後にはいつもサワムラとリュウイチの二人きりになった。

リュウイチのクラスの担当の数学教師はサワムラの同僚の別の教師であった。サワムラは二人になると、リュウイチが今数学では何を勉強しているかを尋ねた。リュウイチにとっては、授業でわかりにくかったところを質問するよい機会であった。

数学の話をしながら、自動車がリュウイチの家の黒塀に開いた引き戸の入り口をややはずした位置に着くと、サワムラはお抱え運転手のように車を降りて、助手席の扉を開けて、リュウイチの手をとって降ろすのであった。リュウイチが引き戸の前で振り返ると、サワムラは自分をじっと凝視していて、リュウイチが振り向いたのに気が付くと、あわてて笑顔を作って手を振った。

ところが、ある日、リュウイチは、同級生で比較的仲のよかったクラスメイトにつぎのような話を聞いた。

「おまえ、サワムラ先生に車に乗せてもらって、なんともない?」

「どうして?」

「どうしてって・・・リュウは知らないんだな。」

リュウとはリュウイチの愛称であった。

「知らないって・・・?」

「サワムラ先生のあだ名。ヒッツキコオロギ。」

「初めて聞いた。」

「歌を歌いながら後ろからやってきて、お気に入りの子にひっつくから。あいつ、気に入った生徒の髪に頬をこすりつけたりするらしい。おまえ、ひっつかれてるんだろう?」

リュウイチは、サワムラの息を時々首筋に感じて、ぞっとすることを思い出していた。

しかし、彼は、サワムラの態度は、自分にべたべた触るというよりも、かしずいているような様子であると思っていた。

「サワムラ先生、変なことはしないよ。勉強の相談に乗ってくれるだけ。」

「今にヒッツキコオロギの餌食になっても、誰も助けられないからね。声変りすると、見向きもしなくなるらしいから、それまでは気をつけたほうがいいぜ。」

サワムラは、この六年制の学校の系列にあたる東京の進学校に勤務していたが、乞われてこの学校に転勤し、進学率を上げるのに手腕を発揮していて、父兄の評判もよいことを、生徒たちも知っていた。

十月になって、この街も紅葉が始まったころのことであった。

いつものように、リュウイチはサワムラの車に乗せてもらって、他の生徒を下ろしたあと、サワムラと二人きりになった。

この日は学校の父兄会の総会があり、授業が短縮になっていたので、部活動はいつもより二時間ほど早く切り上げとなっていた。

サワムラが運転しながら言った。

「今日は時間が早いから、どこかドライブに連れて行ってあげよう。」

リュウイチは断るということに思い至らず、だまって頷いた。

「リュウくん、君に見せたい景色があるんだ。」

自動車は、海辺の国道を走り、それから山の手に折れて、つづら折れの道を登ると、急に視界が開けて、金色に輝く波の静かな海に浮かんだ、黒々と松の茂る島々が見渡せる展望台の駐車場で停車した。

海は日没近い空の朱色を映して、島々は紫がかりながら、点々を湾内にうずくまっていた。

サワムラはいつものとおり助手席の扉を開けて、うやうやしくリュウイチの手を引いて車から下ろした。

二人は、展望台の低い柵の前のベンチに腰を下ろした。展望台には他には人の姿はなかった。

「リュウくん、ここに来たことはあるかい?」

「うちには自動車がないので、来たことはありません。」

「ここはね、」

サワムラは言葉を切ると、リュウイチの左の太腿に自分の右の太腿を接するようにして、彼の眼を見つめて言った。

「ぼくがいちばん好きな場所。だから君を案内したんだ。」

リュウイチは、その時、やっとサワムラがヒッツキコオロギと呼ばれているわけに気が付いた。しかし、彼には、今更このような山の上から逃げることもできなかった。

彼は、小学校の時のおままごと遊びでもそうであったが、その場を共にしている相手に最も気に入られることは何かには、おそろしく頭が回るのであった。

彼は、逃げることができないのならばサワムラ先生の気に入るようにかわいがってもらうしかないと思った。

「先生、連れて来てくれて、うれしいよ。」

サワムラの顔に喜色が満ちるのをリュウイチははっきりと認識した。

彼は、サワムラの肩に自分の頭を預けた。そして、サワムラの手が、おそるおそる、自分の肩に回るのを感じた。

その時、駐車場に、もう一台、白いセダンが乗り込んで来るのが見えた。

サワムラはあわてて体をリュウイチから離した。

サワムラはリュウイチに言った。

「さあ、そろそろ冷えて来たから、帰ろうか。今日のことは、先生たぶん一生覚えてるよ。ありがとう。」

リュウイチは、何もいわずに、大きく頷いてみせた。

帰路の車中では、二人は無言であった。

リュウイチは帰宅すると、玄関を開けて、いつものとおり快活に勢いよく

「おかあさま、ただいま」

と言った。

彼は、そう言いながら、

「自分は普段から、母親に気に入られるように演技しているんだ。だから、誰に気に入られるように演技するのも、同じことだ。」

と思った。

事実、リュウイチは大人の間では評判のよい子であった。彼は大人にはかわいい仕草や言葉をおのずと見せるので、大人、特に中年の女性や、男女を問わず老人にはかわいがられた。

そのかわり、彼は同い年の男の子の間では、浮いているというわけではなかったが、特に親しい仲間ができなかった。男の子のほとんどは、彼が言うなりになることではなく、いっしょに遊ぶことを求めた。しかし、彼はほかの男の子の相棒や子分として力を合わせるということができなかった。

サワムラは臆病もので、その後もリュウイチを自動車で送るほか、機会があれば何かと近づくのであったが、体を触ったりすることはしなかった。リュウイチは、じっと彼の顔を見ているサワムラと、時々視線が合った。視線が合うたびに、サワムラはあわてて目をそらせた。

学校の合唱部の中では、リュウイチはヒッツキコオロギことサワムラ先生の「お手付き」ではないかといううわさが流れた。それは、リュウイチがサワムラに毎度自動車で送ってもらっていることが、周知の事実だったからであった。

六年生のこの男子校では、休み時間に、隙のある同級生のズボンに手を掛けて引きずりおろす遊びが流行していた。生徒たちは隠語で、ズボンを引きずりおろすことを「マップる」という動詞で呼んでいた。学校では登下校時以外は、トレーニングパンツを着用する決まりとなっていて、トレーニングパンツはベルトなしに容易に着脱できるものであった。

「マップる」方の生徒の手の掛け方によっては、パンツまで下ろされてしまって、下半身が裸で露出した。そうなると、直接加担しないで周りで見ている生徒たちの間で歓声が上がった。

リュウイチも例外ではなく、しばしばこの遊びの標的となり、「マップられる」のであった。

リュウイチが、音楽教室の中で、パンツまで「マップられる」と、彼の下半身のまるでドナテッロのダビデ像のように無駄のない整った下半身が白く露出した。彼の恥毛は若草のように生え始めて、白い体に翳りを添えていた。彼の周りの生徒は、あっ、と声を挙げるなり、見てはいけないものを見たかのように沈黙した。そしてリュウイチは、教室の扉の陰で、サワムラ先生が自分の姿を見つめているのに気が付いた。

その日の帰りの車で、サワムラはリュウイチに言った。

「さっき、みんなにやられてたね。」

「先生、見てたんですか?」

「助けなくて悪かった。でも、ずっと見ていた。」

リュウイチの頬が赤く染まった。

サワムラはハンドルを握りながら、リュウイチの恥ずかしそうな様子をちらりと見て言った。

「やっぱり恥ずかしいか。」

リュウイチは、自分でも思いがけず、つぎのような言葉を口走った。

「先生、もっと見たかったんでしょう。先生ならば、見てもいいよ。」

サワムラはどきりとして、運転を誤らないように路肩に駐車するのが精一杯であった。

「リュウくん、本当に見せてくれるの?」

「だって、そういうことがしたくて、ぼくを自動車で送ってくれてるんでしょう?」

後年、リュウイチは、この時のことをよく思い出した。彼は、この時を、人に媚びる人生の始まりと認識した。

「先生、ぼくを『マップ』ってみて。」

リュウイチは、下校時なので制服を着て、ズボンにはベルトをしていた。彼はベルトを自分で外した。

自動車が停車した場所は、すでに暗くなった、人の気配のない崖の下で、そばには電灯が一本、頼りない光を放っていた。

サワムラは、助手席を後方に倒すと、リュウイチの体に覆いかぶさって、彼の熟れる前の苺のようにほんのり赤い唇に接吻した。

第二章

彼は小さい頃から時々、母親のいない時間に、鏡台に座って、母親の化粧品で自分の顔に化粧をした。

彼は、いつしかアイシャドウや頬紅の使い方もうまくなった。母親の持っている人毛だという重いウィグを持ち出してかぶると、鏡の中の自分の姿は、母親の若い頃の写真とそっくりになった。彼は性徴が表れてからは、体毛の隅々を一文字剃刀で整えるようになった。

中学生の彼は、サワムラを始め、自分に言い寄って来る先輩や同輩に、ちょっと体を見せたり触らせたりするだけで、勉強のヒント、映画のチケット、お下がりの参考書といったものを手に入れられる味を覚えた。

サワムラは、いつもならば変声期を迎えた少年には興味を失うのであったが、リュウイチが中学二年になって、声が変わって深いバリトンになってからも、彼につきまとった。そして、サワムラは、毎週リュウイチを自分の自動車で送る時に、車の中でリュウイチの体を触るようになった。

リュウイチは、サワムラの上気した息が自分の胸部にかかると、いつも鳥肌が立った。そしてリュウイチは、脇から下にゆっくりと下って行くサワムラの唇と舌を快く感じた。

根が臆病なサワムラは、いつもリュウイチの上半身を愛撫するだけで、下半身には触ろうとしなかった。

リュウイチが一度、サワムラの手をとって、自分の下腹部に持って行ったことがあったが、サワムラは電撃が走ったようにその手を引っ込めた。

リュウイチは、それをサワムラの臆病のせいと思い込んでいたが、その後、サワムラが本当に性的快感を味わうのは、自分と別れた後の独りになった自動車の運転席であることに気が付いた。それは彼が自動車に忘れ物をとりに行って、サワムラが自らの下腹部に手を突っ込んで激しく動かしているのを目撃したからであった。リュウイチはその光景を見てから、なぜか気が楽になった。自分に求められている役割は、サワムラの幻想を掻き立てることであって、それ以上のものではないことがわかったからであった。

サワムラとリュウイチは、週に一回、このような関係を続けた。

リュウイチは、学校のほかの少年たちからも、求められるままに、体をゆだねた。少年たちの多くは、彼にラブレターを送ったり、後ろから肩を触りに来たり、帰りにいっしょに帰りたがったりといった、まだあどけない接近をするだけであった。しかし、高校の高学年の生徒のなかには、リュウイチの腰にスカート代わりにバスタオルを巻いたり、彼の顔に母親や姉の化粧品をくすねて来て塗ったりして、女装をするように迫る者や、男色の専門誌を持ってきて、それと同じようなアクロバットのようなことをさせるように迫る者もいた。リュウイチは彼らの家に招かれては、その求めに応じた。彼らの親たちは、男の生徒が自分の息子の部屋に遊びに来るのに、なんの不信も抱かなかった。彼らは、一時間ほど遊んでやると、そのうちひとりでに達してしまって、その後始末のために床を拭いたり衣類を洗ったりするうちに冷静になってきて、たいていはそれ以上続けることは求めないのであった。

リュウイチは、通っている男子校のすぐ近くにあった女子校の女の子からも人気があった。バレンタインデーには通学時に五つほどチョコレートをもらった。しかし彼が顔と名前とを一致して認識できる女の子は少なかった。彼はもらったチョコレートを下校時まで靴箱に隠した。

彼と親しくなろうとした女性は、女子校の生徒だけではなかった。

彼の通う学校で事務員をしている、ハルミという女性がいた。彼女は、二十代後半であり、噂では結婚して早々に離婚して、この学校で働いて生計を立てているということであった。彼女は、いつもスカートをはいたフェミニンな装いで、茶色のウエイブの髪を揺らして校内を歩く姿は、男子校の中ではひときわ目立った。

ハルミは、リュウイチの属する合唱団の世話役の一人であったが、その活動にはあまり熱心ではなく、文化祭などのイベントの直前に手伝いに来る程度であった。

ある時、リュウイチに、合唱団で使う楽譜を、学校のコピー室でコピーする役目が回ってきた。

コピー室は、生徒には普段は開放されておらず、教師の許可証を持って、事務局に鍵を借りて開ける必要があった。

その時に応対に出たのはハルミであった。

ハルミは言った。

「わたし、合唱団の世話係なのに、あんまり手伝わなくてわるいから、コピーするのを手伝うわ。」

コピー室のコピー機は旧式のもので、何ページにもわたる大量のコピーは、ページごとに印刷して、手作業で冊子に仕立てる必要があった。

リュウイチをハルミとで、コピーを続けているうちに、コピー機が用紙切れの警戒音を発した。

ハルミはコピー室の棚の上から、用紙の段ボールを引き出して、抱いて運ぼうとした。

リュウイチは、

「それはぼくがやります。手が痛くなっちゃいますよ。」

と声をかけ、自分が段ボールを引き出して、抱えて床に下ろすと、必要な用紙を取り出した。

ハルミは言った。

「わたしは用紙の取り換えは毎日何回もやっているから、慣れているのよ。」

「トナーの取り換えもするんですか?」

「もちろん。」

「作業で肌が荒れないといいけど。」

リュウイチは、いつものように、その場その場の目の前にいる人に気に入られそうな言葉が、口を衝いて出た。

「あら、心配してくれて、ありがとう。リュウイチ君っていう名前だったわよね。」

「そうです。知ってたんですか?」

「だって、あなたはとても目立つんですもの。」

「目立つって、どういう意味?」

「あら、自分ではわからないものなのかしら。」

ハルミはころころと笑った。

それ以来、学校の登下校でたまたま同じバスに乗り合わせたりした時には、ハルミは停留所でリュウイチに話しかけた。その時の話題は、学校の行事の話とか、教師の職員室での様子などの、特に当たり障りのない話であった。

彼らの仲が急速に進展したのは、彼らの住むこの町に強い台風が接近した日のことであった。

リュウイチは、その日いつもどおりに登校したが、大雨洪水警報の発令のため、学校は台風が来る前に休校することが決まり、昼前に下校することになった。

リュウイチたち生徒は、学校の正門に近いバスの停留所でバスを待ったが、バスは一向に来なかった。

生徒たちは、三々五々、バスを諦めて、徒歩で帰宅を始めた。

リュウイチも諦めて、歩き始めた時に、後ろからハルミに呼び止められた。

「バス、運休になったのよ。」

「道理で来ないわけだ。」

「方向が同じだから、いっしょに帰ろうよ。」

「はい。」

ほかの生徒たちは、折からの風雨をお猪口の形になってしまう傘でしのぐのが精一杯で、リュウイチとハルミに気を留める者はいなかった。

リュウイチもハルミも、傘では風雨をしのぎきれず、結局風に負けないように傘を閉じて、びしょ濡れになって歩いた。

二人で一時間ほど歩くと、ハルミの住むアパートの前まで来た。

「リュウイチ君のおうちは、ここからまだ三十分か四十分はかかるんでしょう。この天気だともっとかかるわ。風雨も強まる一方だし。よければわたしのうちに寄らない?」

「はい。」

リュウイチは、このように、ハルミの期待する通りの返事をした。

三十歳になったリュウイチは、この日のことを思い出して、女が男を嫌がっていないことを始めて知ったのは、ハルミからだったんだと、あらためて思った。

彼の母親は、およそ男について話す時は、額にさも迷惑そうな皺を浮かべて、言葉では必ず軽蔑の色を交えていた。それは彼の父親という人について彼に語る時にもそうであった。

「あの人、ほうれん草のおひたしが好物だけど、よほど普段から御馳走を食べ慣れてるのか、そうでなければ胃でも悪いんだわ。こっちは食卓にほうれん草を切らすわけにゆかなくて、いつも気を遣うわ。」

母親はだいたいこのような調子で話すのであった。彼は、母親の態度から、女の人は男が本音では嫌いなのだと思い込んだ。だから自分も小学校二年のときに、女の子に嫌われたんだ、と考えた。

ところが、ハルミは、母親とは違っていた。

台風の日にハルミのアパートに上がり込んだリュウイチは、ハルミの勧めるままに、シャワールームで濡れた制服を脱いで裸になった。

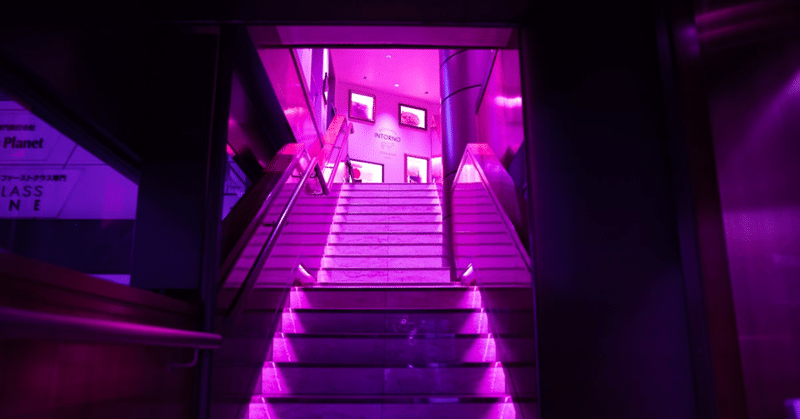

部屋は紫色のカーテンが閉じられていたうえ、暴風雨のために停電になって、昼前なのに部屋の中は暗かった。

ハルミは、

「元の夫のパジャマで悪いけど、これに着替えて」

と言って、何年か袖が通されたことのないと思われるパジャマに着替えた。

リュウイチはハルミに尋ねた。

「離婚をされたんですか?」

ハルミはしばらく黙っていたが、やがて口を開いた。

「夫には、わたしと結婚する前からつきあってた女の人がいて、結局そちらの方に行ってしまったの。」

「聞いてはいけないことを聞いちゃって、ごめんなさい。」

「学校の人には、リュウ君にしか話したこと、ないのよ。あなた、やさしいから、きっとそうやって慰めてくれると思ったの。夫の相手は、夫の勤め先の上司の奥さんで、妊娠させちゃったのよ。それが上司にわかってしまって、夫とその奥さん、蒸発しちゃったの。しばらくしてから所在がわかって、それからあちらもこちらも離婚したってわけ。」

リュウイチは、半分はハルミのことがかわいそうになって、こういうときにはこうするものだという気がして、ハルミの両手をとった。

ハルミが言った。

「こうやって、ほかの人の手に触れるの、久しぶりだわ。子供もいないし、結局わたしは一人ぼっちになっちゃったの。リュウ君、ちょっとの間でいいから、こうしていてくれる?」

リュウイチは、広からぬ畳敷きのアパートで、女性と二人きりになったのは初めてであった。彼は、ハルミが自分の手をハルミの胸に当てた時、強い情動を感じた。

「ハルミさん、かわいそうに。」

彼はそう言って、ハルミの手から自分の手を自由にすると、ハルミの肩を抱いて、彼女の頭を自分の胸の中にすっぽりと包んだ。そして彼は、ハルミの体を力一杯抱きしめた。

それから二時間ほど過ぎたハルミのアパートの畳の上には、リュウイチと、彼の胸に頭を乗せたハルミの裸体が横たわっていた。二人とも、別々の方角をぼんやりと見ていた。

リュウイチは、自分が若い男なのに、結局男として達することがなかったことを、恥ずかしく思っていた。

ハルミは、生徒であるリュウイチと抱き合ったことの後悔とともに、結局自分はリュウイチには魅力があると思ってもらえなかったのだと思って、悲しくなっていた。

このことがあってからは、リュウイチもハルミもお互いを避けるようになった。

第三章

リュウイチは、学校での表向きは優等生で、教師にはよくかわいがられた。学校の成績もよい方で通した。彼は、同学年の生徒から、バンドのメンバーになるよう誘われて、ヴォーカルとキーボードを受け持った。彼は、バンドのために、本当はまともに経験もない恋愛を題材にした歌詞を書くこともあった。そして、裏向きは、週に一、二度、その場その場で目の前にいる人、主に先輩や同学年の生徒に、したいようにさせる生活を続けた。

その頃の彼は、自分の裏向きの生活について、目の前の人を喜ばせるために、自分が犠牲になっているのだから、と考えていた。彼は、このような生活を後ろめたいとは思っていなかった。母親が自分の知らないところでやっているであろうことと、あまり変わらないという気持ちもあった。むしろ、自分を犠牲にし、傷つけることに、ぞくぞくする快感を覚えた。

しかし、彼の体は彼の意識とは裏腹に、他人の前では、どんな行為をしても、男性としては機能しないのであった。

彼は、家族の中に、自分が将来めざすべきモデルを見出すことはできなかった。彼は自分が小学生の時に死んだ父親らしき人物について、自分の模範どころか、反面教師にしたくても、何のイメージを持つことができなかった。彼は、肉体的な性は男性であったが、大人の男性とはどういうものであるかについて、はっきりとしたイメージを結ぶことができなかった。

リュウイチが中高一貫六年制の学校の高校に進学したころ、彼の家庭の暮らし向きは悪くなった。彼が母親を観察したところ、どうもどこからか送られていた毎月の集金が止まったようであった。母親は、日曜日以外は毎日夕方に濃い化粧をして出かけ、最終バスに乗って酒臭い息で帰宅するようになった。

彼はいつも自分の体を目の前の人の犠牲に差し出すことを繰り返していたが、それまでは相手から小遣いをもらいたいと思ったことはなかった。だから、たまたま貰った小遣いは、たいてい、そんなに大量には必要のないはずの、化粧品やウィグを密かに購入することに空費していた。

しかし暮らし向きが悪くなってからは、彼は相手に小遣いを要求するようになった。彼はそのようにして得たお金を、いつも独りで食べる品数の少ない夕食を補うのに使った。彼は小遣いの多寡が知れている学校の生徒ではなく、小遣いをはずむ大人の男を繁華街の裏通りで誘うことを覚え、母親に隠れて週に数回は小遣い稼ぎをした。彼は、男色の専門雑誌から、この大きからぬ街にも、顧客になりそうな男が集まる裏道があることを知って、そこに夜八時ごろ出かけて行って、薄化粧をして網を張った。客が常連になると、母親の留守の自宅を行為の場所に提供した。彼は、お客にはホテル代相当の金額込みで小遣いを請求した。

リュウイチがこうしてとった客の中に、フモトと名乗る老人がいた。

フモトは、リュウイチが書店で立ち読みをしている時に、よく隣に立っていた。フモトは、七十歳は超えていると思われる痩せた老人で、いつも銀の持ち手のステッキをついて、夏でも仕立てのよい紫がかった紺色のジャケットを着て、ポケットチーフは毎回違うものを胸にあしらっていた。

リュウイチがフモトの顔を見ると、フモトはいつもやや動揺して目を伏せた。それでリュウイチは、フモトが客になる可能性があると踏んだ。それで、ある時、リュウイチは書店でフモトの耳元に、

「ぼくは今夜七時に、十字通りのはずれの喫茶モカに来ています。」

と囁いた。喫茶モカは、リュウイチが客を引く場所としていつも使っている純喫茶であった。

フモトは、その語るところによると、地元の穀物商社のオーナーであった。フモトという名は、リュウイチには仮名と思われた。

彼は若い頃は俳優をめざして東京に出ていたが、穀物商社の先代が急死して、やむを得ず跡をとって、もう五十年近くになると話した。

フモトのリュウイチの扱い方は、変わっていた。

フモトは、リュウイチの自宅に上がっても、決して洋服を脱がなかった。そして、リュウイチには、全裸でベッドに横たわらせて、フモトはリュウイチにいろいろポーズをとらせては、やや震えのある指でリュウイチを愛撫するのであった。

フモトはリュウイチに言った。

「君は、ぼくの鏡だ。自分の姿だ。若い頃の自分だ。」

「フモトさんは、俳優をめざしたんでしょう。若いときはきれいだったんでしょう。」

フモトは、懐のよく手入れされた飴色の革製の紙入れから、一枚の皺だらけの白黒写真を取り出した。

「これが二十歳の時のわたしだ。隣にいるのが、ほら、この間文化勲章をもらった、女優の・・・」

フモトはリュウイチのよく知らない往年の女優の名を口にした。

リュウイチは、写真の中に、この老人とやや面影が似通う、目のきらきら輝く長身の美青年が写っているのを確認した。

リュウイチは言った。

「フモトさん、ぼくより美しい。」

フモトのシミだらけの白い顔に、やや赤みが差した。

「そんなことはない。ぼくは君には到底及ばない。ぼくは長年美少年を物色して方々歩いたが、君のような子はいなかった。素晴らしい。」

フモトは疲れやすいようで、ものの十分ぐらいで愛撫をやめた。そして、リュウイチに学校の詰襟の制服を着るように促し、首のホックもしっかりとすべてはめさせた。リュウイチが服を身に着け終えると、フモトは、今度はリュウイチに彼の持参した黒いおかっぱのウィッグをかぶせて、同じく持参した化粧品で、自分の手でリュウイチの顔に化粧を施した。

フモトは言った。

「ぼくは、男性の洋服の上に、女性の顔が乗っているのを見ると、なぜか興奮するんだ。長年、それはなぜだろうと考え続けた。今の仮説はね、」

フモトは、リュウイチの顔に引いたアイシャドウの濃さを確認しながら、続けた。

「自分と自分の母親との合成がそこに出来上がるからだと思う。」

リュウイチは言った。

「ナルシズムということですか?」

フモトは、なおも化粧筆を動かしながら答えた。

「ナルシズムとは、自分が母親代わりになって、自分を対象として愛することだと思う。だから、女装ということが大事なんだ。母親と自分とが合一した形。合金、アマルガムだな。それに、」

フモトは、アイシャドウが満足に仕上がったか、猫背を伸ばして確認しながら続けた。

「少年愛というものは、ナルシズムの対象が自分自身から美少年に転移したものだと思う。だからリュウイチ君をこうやって愛しているんだ。ほら、鏡をみてごらん。君はこんなに美しい。」

そう言うと、フモトは、彼お気に入りの、やや紫がかったフランス製の高価な口紅を塗ったリュウイチの唇に接吻した。

フモトは、リュウイチと過ごすのはこれが三回目であったが、その日、帰りがけにこう言った。

「そうだ、君、ほかの客もとっているんだろう。そんなことはやめて、わたしだけのものにならないか?」

フモトは急いで付け加えた。

「お金はしっかり出すから心配ない。女のめかけを一人抱えるぐらいの金は出す。」

こうして、リュウイチはフモトの愛人になり、ほかの客をとることをやめた。

リュウイチは、毎週一回、フモトと二時間ほどの時間を過ごすことになった。

フモトは、街の中に貸マンションを所有していて、その空室の一室をリュウイチと過ごす場所とした。それはフモトが落ち着いてリュウイチと会いたいためであり、ウィッグや化粧道具を持参する手間を省くためでもあった。

リュウイチは、フモトの相手をしながらの会話で、いつしか身の上話をするようになった。

フモトは言った。

「リュウイチ君の父親という人は、商工会議所の会頭だった。わたしは一緒に仕事したことがあるから、よく知っている。艶福家で有名で、妾が二人いると聞いたな。それから、本人が泥酔している時にわたしに言ったことがあるんだが、さる方が、京都だったか、芸者に産ませた落とし胤を妾が預かっていて、そのさる方が自分の後ろ盾になっているという意味の話だった。その、さる方とは誰か、いろいろ聞いてみたんだが、酔っていてもそれは口を割らなかった。わたしは、リュウイチ君がその落し胤だと思う。」

リュウイチは、フモトの話を聞いて、さして驚くことなく、淡々と答えた。

「ぼくは子供心に、父親が自分とは縁の薄い人と思っていましたが、たぶんフモトさんのお話の通りなんでしょう。それだけでなくて、産んだ母親も別にいるということですね。」

「君に聞かせてよい話なのかどうか迷ったが、この話をするために君と出会ったのかもしれないと思って、今日は思い切って話してみたんだ。あまり驚いていないみたいだね。」

リュウイチは、子供の頃に母親に会員制のデートクラブらしい洋館に連れて行かれたのは、そこで本物の父親にリュウイチの姿を見せるためだったのだと気が付いた。

「ぼくは、自分というものがないんです。その場その場に合わせて振舞うのはうまいんです。でも、さっきのぼくと、今のぼくと、全然つながらないんです。つながってるのは、ぼくの体だけ。だから、ぼくは、体だけなんです。ぼくは自分が嫌いです。でも、今のお話で、なぜ自分がそうなったのか、理由がわかるような気がしてきました。」

「どういう理由なのかな?」

リュウイチは、フモトに念入りに化粧を施された、長い付け睫毛の眼の黒い瞳で、フモトの眼を見て答えた。

「自分のめざすべき大人がどういうものか、イメージが作れないからです。見本としても、反面教師としても、父親も、母親も、自分には他人の大人と変わらないのです。だから、」

リュウイチは言葉を切って躊躇したが、やがて思い切った様子で続けた。

「ぼくは男性として機能しないんです。」

フモトは言った。

「ほう、そういうふうに君の心に影響しているんだな。だから十代のうちから、夜の蝶になって、客を引いていたわけだ。それは、たぶん、出会う人の中から、自分が父親としてみることのできる人を見つけたかったんだと思う。だからわたしも君と出会えたわけだがね。」

フモトは、リュウイチの両肩に肩を掛けて、続けた。

「たぶん、生物学的に真実の君の父親と母親が誰なのかは、もう知ることはできないと思う。わたしも、ナルシストだから、君の父親像にはふさわしくない。でも、だからといって、自分のないままで生き続ける宿命ということではないよ。君には、君とは別の誰かを愛してほしい。そうすれば、君は君自身のことも愛せるようになる。」

フモトはさらに続けた。

「わたしは今、自分の言葉で語っているのではなくて、誰かの脚本を、自分が俳優として、この舞台で演じているような気がする。わたしは愛というものが自分にしか向かないから、こんな言葉を紡ぎだせるはずがないんだ。」

リュウイチは言った。

「ぼくは今、気付きました。フモトさんは、ぼくのことを愛しているんじゃありませんか?ぼくは、フモトさんのことが好きです。ぼくのことをまともに考えてくれて、話をしてくれた人は、フモトさんが初めてです。」

フモトは、リュウイチの言葉を聞くやいなや、リュウイチの体を自分の胸に引き寄せると、抱きしめた。

「ああ、わたしは、人生で初めて、他人に好きだと言われた。なんということだろう。この幸せな気分、初めてだ。リュウイチ君、わたしは君を愛している。これは台詞ではない。君の言葉が台詞でないのと同じだ。」

フモトがリュウイチを抱きしめるのは、二人が出会ってから初めてのことであった。

リュウイチは、フモトの痩せた体を、両腕でくるんで、壊れ物を抱えるように、気を付けながら抱きしめ返した。

そして、彼は、化粧がフモトのツイードの上等のジャケットにつくのも構わず、フモトの胸に自分の顔を埋めた。

リュウイチとフモトとの関係は、それから一年ほど続いた後、リュウイチが高校二年の冬に、フモトの急逝で終わった。リュウイチは新聞の地方版の死亡欄で、フモトという名前が実名であったことを知った。フモトの死後、リュウイチには、数百万円のまとまったお金が郵便で届けられた。

第四章

リュウイチは、高校三年になると受験勉強を一年間みっちりとやった。彼は、母親との生活をやめて、都会に独りで出て行きたかったから本気であった。その間は、裏の生活もやめて、フモトからもらった金を必要に応じて取り崩して使った。そして彼は、東京の西郊にある公立大学の社会学部に合格し、フモトからもらった金で入学金を払った。母親は、リュウイチが大金を持っていたことを特に不思議がらなかった。彼は、母親がリュウイチの裏の生活にうすうす気が付いていたのではないかと想像した。入学金を払うと、フモトからもらった金はほぼ底をついた。

母親は、東京に出たリュウイチに毎月一定額の仕送りをしたが、生活するには全く足りない金額だったので、彼は入学後間もなく、アルバイト先を探し始めた。そして、彼は、テーマパークのアトラクションの要員の募集に目を留めてこれに応募し、二回の面接を経て、アルバイトとして採用された。

彼は容姿に恵まれていたのと、歌がうまかったことから、初めから舞台でのショーの脇役の仕事をあてがわれた。脇役で必要とされるダンスは、彼は未経験であったが、なんとか勘を働かせて、短期間でほかの脇役並みには踊りをこなすようになった。

彼は週に三回、夕方の四時に楽屋に入り、六時からのディナータイムの二回のショーに出演した。

彼は、主役を演じる、クミという女優と話が合った。

クミは、楽屋でリュウイチと弁当をつつきながら、東京郊外の実家から、演劇の専門学校に通っていたが、このアトラクションに応募してから一年で主役に抜擢された、実家はサラリーマンの家で、演劇に関係する人は親戚には一人もいない、と言った。

リュウイチは、自分の働くアトラクションチームの同僚には、クミを彼女にしたいと狙っている若い男が三人ぐらいいるのに気が付いていた。

彼らは、いつも、仕事が終わって楽屋を出るクミを待ち受けて、三人でさっとクミを囲むと、その一人が乗ってきた自動車に乗って行くのであった。

リュウイチは、田舎から東京に出て来て、言葉にも多少訛りがあるし、東京の土地勘はあまりないし、何よりお金がないので、アトラクションチームの中では引け目を感じていた。彼は持ち前の性格で、音楽の話でもタレントのゴシップの話でも、その場の話題に合わせるのはうまかったが、自分で話題を提示することはしないで、もっぱら合いの手を入れる役回りを演じた。

しかし、容姿と歌においては、チームでリュウイチを超える男子団員はいなかった。間もなく、雇い主の会社の演劇部長がリュウイチに、フルタイムで働かないかという話を持ち掛けた。リュウイチは、学業があるのでそれは無理と答えた。演劇部長は、近く相当のギャラを提示するつもりがあるので、考えておいてほしいと言った。

クミは、チームの中では、リュウイチと同じように、どちらかというと聞き役に回る方が多かった。リュウイチは、クミが堅実な家庭で育ったので、芸能の世界の空気に馴染み切れないのではと考えた。

リュウイチは、楽屋でたまたまクミと二人になる時間があると、話をするようになった。

クミは言った。

「わたしのファンで、ストーカーのように付きまとう人がいるの。困っているんだけど、演劇部の方ではあんまり気にするなって言うだけなの。」

「付きまとうって、どの程度?」

「わたしの携帯電話に、頻繁にメッセージが来るのはいいんだけれど、そのうち、裸の画像みたいなのを送ってくるのよ。しかも、女の子みたいなの。」

「本当の女の子?女装した男?」

クミは、リュウイチの反応が意外だった。

「えっ、女装した男が、女のわたしのストーカー?ありえなくはないけど。リュウ君がそう聞いてくるとは思わなかったな。」

「そうか。ぼくの感覚がおかしいのかもね。」

「ボーイズラブの小説とか、読みすぎなんじゃない?あんなに胸の大きい男の子はいないから、女の子でまちがいないのよ。でも、それはユリというほうなのかしら?」

クミはこのように声を立てて笑いながら言った。

リュウイチは、クミに、一度二人で会おう、と言い出す勇気が持てなかった。

それは、彼がかつて台風の日にハルミとの関係がうまくゆかなかったことを思い出したからであった。

その年の冬になって、クミは喉の調子を崩した。主役のクミの歌唱は、チームの公演の目玉で会ったので、雇い主の会社の演劇部では、彼女を医院に連れて行って、強いステロイドの処方を受けさせた。そのうちクミの声は、楽屋ではほとんど出なくなった。結局、クミの両親が演劇部にやって来て、声がこのままでは出なくなる、いくらお金をもらっても声には代えられないから、と言って、クミを退団させた。

リュウイチは、クミの喉の調子が悪いことには気が付いていたが、それほど深刻な病状ということは知らなかった、結局、クミの退団の日には、リュウイチはクミと話す機会がなかった。

チームの中では、勤務環境がきついという話がちらほら聞こえるようになった。チームには、いくらスターになっても、会社は自分たちを使えるだけ使うだけだ、と憤る者もいた。

リュウイチも、会社の演劇部が自分の学業の都合を考えずに、欠員の出た公演に呼び出したりするので、次第にこのチームでスターになってもあまりよいことはないのではないか、と思うようになった。

そのようなタイミングで、ある音楽事務所のスカウト担当という人が、楽屋から帰宅しようとするリュウイチを呼び止めた。

スカウト担当は、三十代半ばの女性で、不意に声を掛けられて驚くリュウイチにさっと名刺を差し出すと、近くに停めてあったワンボックスカーに彼を招いた。

彼女の話では、事務所のバンドのメンバーに欠員が出て、ヴォーカルとキーボードのできる人で、ルックスの映える男性を探しているとのことであった。リュウイチは、彼女に、自分がピアノを弾けるのをなぜ知っているのか尋ねると、彼女は口を濁しながら、どうもリュウイチの雇い主の会社の演劇部の内部から、情報を得ているという意味のことを、遠回しに言った。

彼女は、ギャラは到底リュウイチの会社のスタークラスの金額は払えないが、今リュウイチがもらっている金額は保障できる、リュウイチが学生なのも知っているから、スケジュールは配慮する、うちの事務所はアーティストが魅力のある演奏をすることが、結局事務所の繁栄の源だというカルチャーだ、アーティストは金の卵を産む鶏だから、できる限り大事にする、と、矢継ぎ早に言った。

リュウイチは、彼女の言葉を信用することにした。自分の住むアパートから、郊外のこのテーマパークまで遠い距離を通ってくる負担がなくなって、その分勉強に時間をとることができることが、彼の判断の決め手となった。

彼は、音楽事務所に稽古をつけてもらって、二か月ほどでバンドのメンバーとして、ピンクドラゴンという芸名で舞台に立つようになった。バンドのメンバーは全員男性で、女性を主なターゲットとする、歌詞の充実したバラードに強みがあって、ファンの絶対数は少ないが熱心な少数のファンを抱えていた。CDも出したが、音楽業界全般での傾向と同様に、数は売れず、無料のネット媒体で音楽を配信しながら、収益は主にライブハウスでのライブで稼いだ。ヒット曲が二曲ほどあって、それが会社にとってドル箱であった。

バンドのメンバーには学生が他にもいて、事務所は学生のメンバーが卒業できるようにスケジュールに配慮して、地方公演は夏休みや冬休みの時期に固めた。リュウイチは結局一年留年したが、その分の学費はギャラでまかない、なんとか大学を卒業することができた。卒業後も彼はこのバンドでの活動を続け、それが彼の職業となった。

バンドのメンバーは、お互いに私的に付き合うということはあまりなかったが、年二回の会社の懇親会や、地方公演の時には、共同の時間を過ごして、お互いの気心も知れるようになった。

メンバー個人へのファンへのサービスは、会社も奨励した。ただし、会社からは、特定のファンと親しくなりすぎることは避けるように言われていた。

リュウイチも、特定のファンと深い付き合いをすることは注意深く避けていた。

彼は、こうして中堅どころのバンドのメンバーとして演奏活動を始めて、五年間が経過した。

リュウイチは、ハイボールのロング缶を片手に、公園のベンチに座っていた。

新宿区にありながら、繁華街までは歩けば三十分近くかかる、屋敷町の高台の崖の下に細長く貼り付いた公園は、深夜一時ともなると、ほかに人の気配はなく、秋の虫の鳴き交わす声がりんりんと響いていた。

パトロールの警官が、自転車を停めて声をかけた。

「お嬢さん、このあたり深夜にはへんな輩が出没するから、早くお帰りなさい。」

警官はリュウイチを見て、若い女性と思い込んだのだった。

リュウイチは、肩甲骨まで伸ばした髪を金に染め、その端に至るに従い紫色のメッシュを入れていた。化粧は薄かったが、唇には臙脂色のルージュをくっきりと引いていた。背の高い華奢な体躯には、タンクトップにレモン色の革のジャンパーを羽織り、濃い紫色のパンツに、クリーム色のパンプスを履いていた。

彼の外見は、ボーイッシュな印象の若い女性としか見えなかった。

リュウイチは、

「はい、少し休んだら帰ります。おつかれさまです。」

と、ハスキーな低めの声で愛想よく答えた。

彼は警官が遠ざかってからも、しばらくベンチでハイボールを少しずつすすりながら、月のない夜空を見上げて、何も考えたりしないで座っていた。

彼は今年で三十歳であった。

彼は、音楽事務所に所属するバンドのメンバーで、作詞家兼キーボード兼ヴォーカルとして、主にライブハウスで演奏していた。

彼が着ていたのは舞台衣装であった。

彼は、ライブハウスが十一時に終わってから、楽屋でバンド仲間と打合せながらコンビニ弁当をつついて、家路についてから途中の酒屋で缶入りのハイボールを買って、いつものとおりこの公園に来たのであった。

彼は、この後は公園のすぐそばのアパートに帰ってシャワーを浴び、ファンからのSNSの投稿に返事を書き、三時頃にベッドに入り、翌朝は十時半からの料理の配送のアルバイトに出かけるという、平日の変わり映えのないスケジュールを思い出していた。

アパートに帰っても、自分を待つ人はいなかった。灰皿には吸い殻がうずたかく積まれたまま、ゴミ出しを怠って大きなビニール袋が三個玄関を塞いでいるアパートに戻る気がなかなか起きなかった。

彼は、そうは言っても公園で夜明かしするわけにもゆかない、と思い直して、まだ液体の少し残ったハイボールの缶を右手に、化粧道具と楽譜の入った男物の革かばんを左手に持つと、ベンチから立ち上がった。

リュウイチはアパートに戻って、シャワーをさっと浴びると、ベッドの上に横たわってスマホを眺めた。

その頃から、SNSで、キョウコというファンとの連絡を頻繁に行うようになっていた。

キョウコは、ほかのファンとはSNSの反応が少し変わっていた。

リュウイチが、自分の書いた歌詞の一節を使って、

「またライブにおいで、紫の愛の言葉を星空から降らせてあげる。」

とSNSで呟いたとき、ほかのファンは、たとえば

「ピンくん、また見に行くからね。がんばって、すき」

といったように、呟いてもらったことを喜ぶ反応を返すのであったが、キョウコは、つぎのような反応を返した。

「あなたの『紫の愛の言葉』、それは博愛の言葉?特定の誰かに向けた言葉?わたしの心を動かすのは、博愛の言葉じゃないわ。でも、つぎのライブ楽しみにしてます。」

リュウイチは、自分がその場その場で相手の受けのよいことを言う自分の性癖を気にしていて、特に自分が念入りに書いた歌詞が、博愛、言い換えればキャッチオールの臭いをキョウコが嗅ぎつけたらしいことが、心に引っかかった。

彼は返信を書いた。

「ぼくの歌詞はファンの皆様へのメッセージです。ファンのひとりひとりへのメッセージです。だからあなたへのメッセージです。」

キョウコはつぎのように返信して来た。

「わかります。それがミュージシャンのお仕事ですもの。だからたくさんの人に喜ばれる味付けなのね。この味付け、大好きなんです。でも、アツアツなのとは違う。わたしはドキドキしたい・・・・・・せっかくみんなのためにやさしい言葉を書いているピンくんに、こんなこと言って、ごめんね。」

リュウイチは、キョウコのこのコメントを、ほかのファンのコメントのようには読み流せなかった。彼は、自分の書く歌詞の言葉が、大勢の聴衆向けに希釈されているのではないか、と思った。そして特定の一人の心、つまりキョウコの心を動かすだけの、彼女の言い方を借りれば、アツアツの言葉を、自分は果たして書く能力があるのだろうか、と悩むようになった。

彼は、自分の歌詞を今一つ陳腐に感じていて、新しい境地を開く必要を痛感していた。彼は、キョウコとの通信の中で、何か掴めるかもしれないという予感を持った。

彼とキョウコとの通信は、初めは一日の内に時間をおいた二往復ぐらいであったが、そのうちに三十分ほど連続してやりとりをするようになった。

その中で、彼は、キョウコがうそやきれいごとが大嫌いなこと、そのために、彼女は親や学校と折り合いが悪く、結局高校を卒業すると、北関東の実家から家出の形で東京に出て来て、水商売で働きながら、動物看護の専門学校に通っていることを知った。

彼は、自分には彼女のような激しい反骨の性格がないこと、自分という一貫したものがないと感じていることを、率直に彼女に知らせた。

キョウコはSNSで言った。

「一貫した考えなんて、わたしにもないわ。唯一あるとすれば、嘘をつかれるのが許せないという気持ち。わたしは、本物だけが好きで、本物だけを相手にして生きたいの。わたしは勘定高いわけではないけど、即物的なのよ。きれいなもの、おいしいものは好きで、そうでないものは嫌い。お金が必要ならば、お金が要らないような顔はしない。堂々とあざとく生きてるわ。」

そしてキョウコは続けた。

「だから、ピンくんも、あざとく生きていいのよ。イメージ戦略として、美魔女のイメージで稼ぐのならば、それに徹底すればいい。そのために、歌詞に虚構が混じるのは、それはわたしの嫌いなうそではないわ。」

リュウイチは言った。

「ぼくは、あざとい生き方をしてきたくせに、堂々とはしていないね。」

キョウコは言った。

「ピンくんは、うそが当たり前だったのよ。だから本物がわからなくなってる。ひとついいこと教えてあげる。体はね、正直よ。ピンくんは、自分の体の言うことを聞いてあげたこと、ないでしょう?」

リュウイチは、いつも他人の体の言うことばかり聞いていたことを思い出して、独り赤面した。

キョウコは返信した。

「わたしは、煙草の煙が染みついた水商売の女だけど、それでよければ一度会ってみない?」

リュウイチは、キョウコと会うことに、自分を賭けてみようと思った。

七月の初めの暑さがまだ肌に快い夕方に、リュウイチは、片手にピザの袋を持って、アパートの最寄りの地下鉄の駅にキョウコを迎えに行った。

キョウコは、外で食事するとお金がもったいないから、ピザを買って彼のアパートで食べようと言って来ていたので、彼はその言葉どおりにピザを買ったのであった。

「この部屋、日の光がほとんど射さないんだ、ほら、隣の建物の壁が見えるだろ。」

彼は窓を開けると、二メートルほど隔てた隣のビルの古いモルタル塗りの壁を見せた。

キョウコは窓からの景色には興味がない様子だった。

「ピンくん、彼女さん、本当にいないの?」

「いない。」

「じゃあ、彼氏さんは?」

「そんなのいないよ。」

「ファンの子、多いじゃない。この部屋に来る子、たくさんいたんじゃない?」

「そんなことないんだ。」

リュウイチには、ファンの女の子でキョウコほど親しくなった子はいなかった。

ファンと過度に親しくなるのは、バンドの所属する音楽事務所ではご法度であった。

「私、お泊り道具は持って来てるから。」

キョウコはそう言うと、バッグの中の化粧水やパジャマをリュウイチに見せた。

リュウイチが答えた。

「泊まるのは構わない。明日はコンサートもないし。おなかすいてない?」

「ピザは、あとでおなかがすいてからにしない?」

そんな会話を交わしてから二時間ほど経った。

二人は裸でベッドの上で消耗して、筋肉を弛緩させて横たわっていた。

「ピンくん、ヴィジュアルは美魔女みたいなのに、さっき戦車みたいだったわ。撃つ寸前に、動きが大きくなって、体を突き抜けて向こうに飛び出すんじゃないかと思った。」

彼はその言葉にまじめに答えた。

「突き抜けたりしてないと思うよ。」

キョウコは、枕元の自分のバッグの中の煙草の箱に手を伸ばした。

「一本つけたいわ。」

「キョウコは自分で煙草くさい女って言ってたけれど、自分でも吸うんだね。」

「時々ね。私、やっちゃいけないって大人に言われたことは、何でもやってみたい方だから。高校の頃から吸ってる。」

「じゃ、おれも吸うか。」

「ピンくん、普段煙草吸わないんでしょう。喉によくないし、やめといたら。それに、ピンくん、一人称は、ぼく、じゃなくて、おれ、なのね。」

「ステージでは、ぼく、って言っているけれど、最近、普段は、おれ。」

キョウコは、頬を乗せていたリュウイチの左胸から半身を起こすと、煙草に火をつけた。

彼は、キョウコが煙を吸い込むたびに、彼女の華奢な体に似合わずたっぷりと豊かな乳房の先もわずかに揺れるのをぼんやりと眺めた。

「私、男の人と二人きりになると、話をするのが面倒だから、さっさと寝ちゃう方がいいのよ。」

リュウイチは、煙草をくゆらすキョウコを見ながら、ふと、自分の最も気になることを聞いてみようと思った。

「ということは、ひょっとして、おれ、ホストかよ。」

「ホストだって男よ。男が好き、それでいいじゃない。好きなものを嫌いみたいに装うの、私、大嫌いなの。うそ、大嫌い。」

キョウコは、唇を細めて煙草の煙を吐くと、ぽつりと付け加えた。

「うそじゃないって信じられるのは、体の感覚だけ。」

翌朝、まだ暗いうちにキョウコはバイトのシフトの時間だと言って、ほとんど口もきかずに支度をして部屋を出て行った。

リュウイチは、やさしくはないが嘘のないキョウコの存在を受け止められるような気がした。しかし、それが本当の自分の気持ちなのかどうか、確信が持てなかった。

彼は、自分のベッドで掛布団もかけずに横たわって、キョウコがシーツに残した髪の毛を弄んでいた。自分は虚構として生きてきたんだ。自分はこういうものだ、こう思っているんだ、こう感じているんだ、という感覚がない。だからたぶん、自分は誰かに上手に騙してもらいたがっている。騙されていれば自分というものがなくてもとりあえず忘れていられるから・・・・・・

リュウイチは、手をかけるところのない漏斗の穴に体の吸い込まれるような不安を感じて、ぶるっと体を震わした。リュウイチが口に咥えたキョウコの髪から、煙草の紫の煙の匂いがするのは、彼にとって現在偽りのない唯一のことであった。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?