FF14 Origin Episode -The Ghost in the Machine- Cp4

Chapter 4

1.

動けるようになった後、僕は海都リムサ・ロミンサに向かった。本来ならばナナシを連れてくるはずだったのだけれど、後悔していても仕方ない。

海都への道中、僕を邪魔するものはいなかった。これまでの緊迫感が嘘だったかのように安全な旅路になったことから、『最後の陸戦隊』の狙いから外れたのだろうとわかった。

僕にとっては好都合だ。彼らにとって僕が既に死者だというのなら、仕事は非常にやりやすくなる。対象が警戒しているかしていないかで暗殺の達成は雲泥の差だ。組織は強大だけれど、手をもぎ足をもぎ、最後に首を食い破ればよい。

「円滑に進むかどうかはさておき」

「……?」

「いや、独り言。ウルダハまで大人一人のチケットを。今夜中に出発する船はあるかな?」

「ご用意いたします。少々お待ち下さい」

リムサ・ロミンサ・ランディング――飛空艇乗り場。係員が乗船券を用意している間、僕は左手に目を落とした。

手のひらには革で作られた刺繍札。ナナシの詰まっていた鞄に付けられていたものだ。そこには『ブリジット・マイナー』の名前が刻まれていた。

あの鞄の持ち主と思われる人間だ。これまでの経験上、行方知れず、手がかりなしの陸戦隊を追うよりも目の前の手がかりを追った方が大抵は上手くいく。

無論海都の情報屋に依頼することは忘れていないけれど――このタグも一つの手がかりだ。

マイナーという姓はミッドランダーのものと思われる。加えて、鉱夫を意味する言葉であるゆえにウルダハに向かった方がよいだろうという判断をした。

あまりにも薄い根拠ではあるが、他に手がかりもなし。どちらにしても海都の情報屋には心当たりがないようだった。であるならば、砂都に向かった方がまだ希望があるだろう。

「深夜便は割増料金となりますがよろしいでしょうか」

「わかっている」

ギル硬貨で支払うと乗船券が渡された。時間もすぐの出発であったため、そのまま乗船場に通される。

飛空艇に乗ってバイルブランド島から東へ。アルデナード小大陸南部、ザナラーンを領地とするウルダハへ。

風向きは強く、到着するころには空が白み始めていた。

さすがにこの時間から行動する気にはなれず、僕は宿を取った。仮死薬による強制休眠以降は休息を取っていない。そろそろ眠りを取らなければ、活動に支障が出る。柔らかな寝台の上で五時間ほどの仮眠を取った後、僕は部屋を出た。

ザナラーンでは微細な砂の混ざった風が吹く。

バイルブランド島の潮風とは違って乾いてはいるが、気温も全く違う。額にはうっすらと汗が滲んでいた。ただ歩いているだけでこうなるのは少し気が滅入る。

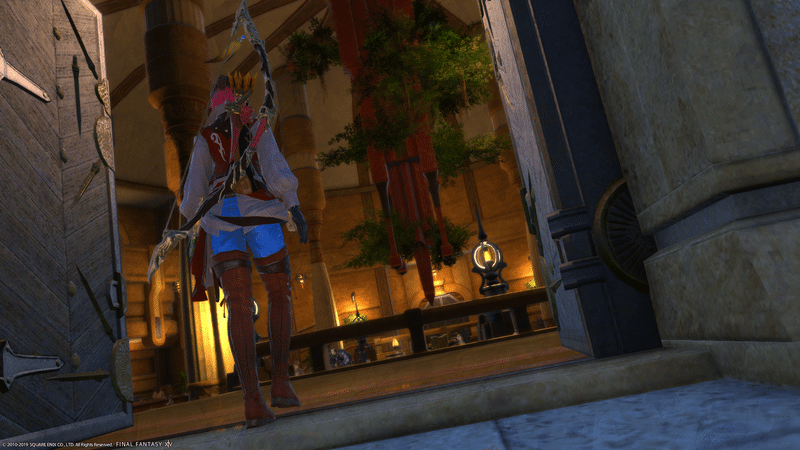

回廊を歩けば陽が遮られ、多少はマシになった。採掘師ギルドはザル回廊南端部に位置している。

僕は開放されたままの扉をくぐった。

「失礼。ギルドに所属している人間について伺いたいのだけれど」

受付の女性は僕の言葉に顔を上げた。

「ご依頼ですか?」

「そう。仕事をお願いしたい人間がいるんだ」

「申し訳ありませんが、作業員の指定は受け付けておりません。お仕事の内容を教えていたければこちらで最適な人員を――」

「いや、ぜひブリジット・マイナーさんにお願いしたい」

「……何かお間違えでは?」

首を傾げて続きを促すと、女性は答えた。

「その方は採掘師ではありませんよ。地質学者さんですから」

「おや。おかしいな、以前お会いしたときには確か採掘師と名乗っていたはずだけど」

「ひょっとして酒場でお会いになったのでは? 彼女はちょっと……悪い癖がありますので」

彼女は向こう側のカウンターに目をやった。ギルドは採掘師のための酒場を兼ねている。彼女の言葉通りならば、ここでも何らかの問題を起こしたに違いない。

「はは、あなたの言う通りだ。うーん、そうするとギルドの規定に従った方がいいな」

「そうしていただけると助かります」

「では案内書かなにかをもらえるかな。今すぐはちょっと時間がなくてね。マイナーさんに頼めないなら、ゆっくり検討してからお願いしたい」

こちらをどうぞ、と女性は薄い案内書を差し出した。僕はそれを受け取り、その場を辞した。

しかしこうも上手くいこうとは。確かに嘘は自分の得意とするところだが……。

クイックサンドに向かった僕は、酒場でそれらしき人物を探すことにした。さすがに昼前のこの時間から飲んでいる人間はいないだろうと思うのだけれど――。

「もう一杯!」

いる。

昼食を取りに訪れた人々でいっぱいの店内、カウンターの一席。大きな盃を手に顔を赤らめている女性が。年の頃は二十代後半、作業服を身に着けているが、上着の前は開けられ、白いシャツが見えている。シャツのボタンもいくつか外れ、豊満な北半球が存在を主張していた。

砂色の長髪に浅黒い肌の女性は遠目に見ても悪酔いしており、誰も彼もが彼女を避けるように距離を置いている。その鼻梁には四角い眼鏡が載せられている。そこだけ取ってみれば知性を感じないこともない。顔は真っ赤で目は据わっているけれども。

「こんにちは、マイナーさん」

「……あんただれえ?」

ブリジット・マイナーと思われる人物はカウンターに突っ伏したまま僕を見上げた。眼鏡の奥に見える瞳はとろけている。近づくと彼女の周囲には強いアルコール臭が漂っていた。

あまり関わり合いになりたくない人物だ……。

直感的に僕は引き返しそうになったけれど、これしか手がかりがないのだから仕方ない。

「急に失礼。僕はロクロ・ウタゲヤと呼ばれています。あなたにお訊ねしたいことが――」

「あ、わかったぁ! ナンパだぁ!」

酒焼けした声で彼女が叫んだ。周囲の人間が一斉にこちらを見つめる。

やめろ、見るな。僕だって好きで話しかけているわけではないんだから。

そのような思いを込めながら僕は愛想笑いを周囲に向けて、軽く頭を下げた。

「違います。マイナーさん、僕はあなたに用があって――」

「へへぇモテる女はつれえなあ」

そう言ってもう一杯。

「いいよお嬢さん。今夜うちの部屋においで」

「なんだかめんどくさくなってきたな……」

明らかに悪酔いしている。

時間を置いた方がいいだろうか。

だがその間にも陸戦隊の計画は進行する。どれほどの猶予があるか、その全貌は掴めていない。だからできるだけ早いにこしたことはないのだが。

それに昼間からこれでは、夕刻や夜なら大丈夫という保証がない。この酒癖の悪さは一日中続く、ような気がする。ただの勘に過ぎないけれど。

「女の子は好きだけどナンパではなくてね。あなたに見てもらいたいものが」

「ブリジット・マイナァァァァァ!」

鞄の革札を取り出そうとした瞬間、男の大声が耳に入った。見ると酒場の入り口に男が二人立っている。片方はミッドランダー、もう片方はハイランダーだ。

「げっ、借金取り……」

さすがのマイナーも幾分酔いが醒めたと見え、顔を青くしている。

二人は彼女に近寄る。

「真っ昼間から酒とは恐れ入る。金は用意できてんだろうな?」

「それはそのう、これからお給料もらうから……約束の夜には必ず」

「前はそう言って逃げたよなァ?」

「今回は嘘ついてないから!」

前回はついたのか? 僕は呆れた。

「失った信用を取り戻すのは難しいぜ、姉ちゃん。ボスは今すぐ払わせろってよ」

「ちょっと手持ちがなくってぇ……」

「手持ちがなくて酒が飲めるわけねえだろ!」

いいから来な、と男は太い手で彼女の腕を掴んだ。

「事務所でたっぷり話を聞こうじゃねえか」

うーむ。

このまま連れて行かれても個人的には問題ないのだが……。ここまで聞いた感じ、彼女には悪いところがありそうだし。しかし彼女が無事に帰ってくる保証もない。

「失礼。僕も彼女にちょっとした用事があるんだけど、先にお話聞かせてもらってもいいかな――」

言い終わる前に拳が飛んできた。

お断りらしい。

僕は裏拳を屈んで回避。

姿勢をもとに戻す勢いそのままに拳をハイランダーの顎に打ち込んだ。

「あがっ」

脳を揺らす衝撃に、彼は気を失って床に倒れる。これまでの経過を見守っていた客たちが短く悲鳴を上げた。

「正当防衛ってことでいいか?」

「この――眼帯女!」

相棒の負傷に激昂したミッドランダーが拳を振り上げて突っ込んでくる。

二人の筋肉量を見るに腕っぷしには自信があるようだが、技量はまだまだだ。

僕は左に上体をそらして回避。同時に右腕を掴んだ。

彼の勢いを利用してそのまま加速させる。左手で男の体重を支えて投げる。

男は驚くほど綺麗に回転し、背中から床に叩きつけられた。

おごっ、と彼の肺から息が漏れる。まだ意識があるな。

そういうわけで僕は彼の頭を球のように蹴り飛ばして、夢の世界に送ってあげた。あとで首が相当痛むと思うけれど、一発で気絶してくれなかった彼が悪いと思うことにしよう、そうしよう。

さて。

僕は目を丸くして座り込んだままのブリジット・マイナーに目を向けた。

「ここはちょっと騒がしいな。デートでもいかがですか、レディ」

2.

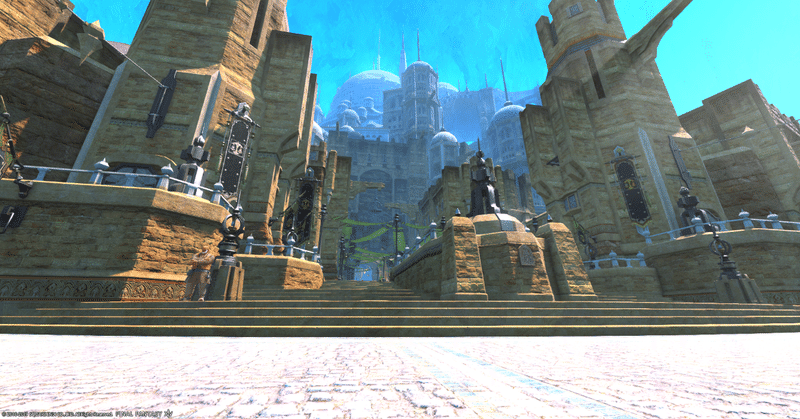

ウルダハ、ザル回廊。ゴールドコート。

噴水前広場まで辿り着いた頃には、マイナー女史の酔いはかなり醒めているように見えた。

少なくとも眼鏡の奥に光がある。

「あなた何者?」

「通りすがりの冒険者ですよ」

「……道理で」

背中の弓で狩人とでも思われていただろうか。

「ここは涼しいですね。お話はできそうですか?」

「酒があった方が話しやすいこともあるんだけどなぁ」

「またクイックサンドに戻りますか? 彼らはもう目覚めていると思いますが、相席でもしますか」

「やっぱパスで」

ギルドの受付が言っていたように、相当な酒好きのようだ。

「それで聞きたいことって?」

「これに見覚えは?」

僕が革札を取り出して見せると、彼女は眼鏡を押し上げてそれを見つめた。

まだ少し酒臭い。

「……あたしの名前だね」

「とある場所に落ちていた鞄に付いていたタグです。覚えは?」

「ある、かな」

マイナー女史は溜息を吐いた。

複雑な表情を浮かべている。

これ、どこかで見覚えがあるな。

そうだ、忘れていた請求書が見つかったときのカルミアのような顔をしているのだ。青ざめた表情の彼女を思い出す。似ているけれど、あれに比べれば幾分かは薄い。

「あのさ、特に意味はないんだけど……鞄には何が入ってた?」

何が、というところに含みを感じる。

僕は正直に答えることにした。

「……一人の女」

「やっぱり」

とは言いつつもマイナー女史の顔は晴れない。予想はしていたものの、外れてほしかったという雰囲気だ。

「それはアウラの子?」

「そうです。心当たりがあるのですか?」

「心当たりっていうか……その娘を連れてきたのが、あたしだからさ……」

「え、エオルゼアに? 鞄に詰めて?」

女史は手を振った。

「ああ、違う違う。こっちになんて連れてきてないよ。ただなんていうかさぁ……」

話は長くなるけれど、と前置きして彼女は語り始めた。

是が非でも手がかりを得たい僕は、どれだけ長かろうと彼女の話に耳を傾けることにした。

――ブリジット・マイナーは地質学者である。彼女は研究のため、あるとき東方に渡ることにした。アルデナード小大陸についての研究も終えていなかったけれど、知人の勧めで別大陸について調査の手伝いをすることにしたのだ。

そんな中辿り着いたのがオサードのアジムステップ。他に見たことがないような平原地帯を一ヶ月以上調査し、比較のために山岳地帯――『連峰』と呼ばれている地域の調査へと移行した。ちょうど知人は別の地域への調査に赴く予定だったため、そこからは一人で旅をした。

酒を飲み飲み、険しい山々を歩くうち、マイナーはとある部族の集落に辿り着いた。もともと彼らの助けを得る予定で連絡も付けていたはずだったが、集落に人影はない。それどころか住居はことごとく破壊され、雪に埋もれていた。どうも雪崩に襲われてしまったらしい。

彼らの名前は『クォルニ族』。《雲長》による異様なほど的確な判断能力と独自の占術を用いて、厳しい山々での生活を生き残ってきた部族。半ば神秘的とも言えるほどの予測能力を持ち、必要があればそれまでの住処さえ放棄するほど統率の取れた集団が、なぜこのように滅びているのか、彼女にはわからなかった。

見つかったいくつかの遺体を見ても、苦しんだ様子はない。それどころかまるで運命を受け入れたかのように安らかな表情だった。マイナーは異様な光景に空恐ろしくなってきたが、他に生き残りがいないとも限らない。おっかなびっくりではあるが、酒の力を借りながら探索を進めた。

集落の奥深くには洞窟があった。入り口も整備されていて、天然のものとは思えなかった。それどころか内部の床も壁も天井も、びっくりするほど綺麗に彫られ、石を積み上げて舗装されている。洞窟ではなく建物の内部と錯覚してしまうほどだった。

「儀式に使う場所かしら」

壁に備え付けられた発光石が照らす洞窟内を進みながら彼女は考えた。床も壁も、不思議と古びた感じはしない。

洞窟の最奥部には四角い箱があった。それは巨大で、ほとんど空間を食いつぶすかのように鎮座していた。何らかの石室と思しきそれには木製の扉が付いており、外から閂が掛けられていた。明らかに、内に何かを留めるためのものであった。

外から中を見るための覗き窓が付いていることに気づいた。中身を検める前に観察する方がいいだろうと彼女は考え、窓に付けられた板を少しずらした。

驚いたことに――中には人間がいた。美しいアウラ・ゼラの女性が石室内部で眠っている。

内部には人間が生活するのに困らない程度の家具が設えており、アウラの女は寝台の上で眠っているようだった。

「生き残りだ」

マイナーはそう感じて、閂を外して中に入った。内部は外から見るよりもずっと整っている。これこそ、まるで石造りの家に入ったかのようだったという。書物の棚、寝台、水場――。生活に不自由のない部屋だということがわかった。

ただ一点、奇妙なのは壁にいくつもの通気管が刺さっていたことだ。石室から出るときに確認したのだが、何らかの薬草を燃やした形跡があった。それ以上の情報はない。

「ねえ、あなた、起きて」

「……起きた」

女はたちまち起き上がった。まるでマイナーの言葉に応じたように。簡素な服を着ていたため、マイナーは彼女に予備の上着を着せて、集落を出た。しばらく捜索を続けたものの、生き残りの姿は見つけられなかったからだ。

厳しく冷たい風に吹かれながらマイナーはアウラの女と下山した。その間、アウラは全く喋らなかったという。こちらの指示に的確に従った。女は無害に見えた。なぜあのような石室に閉じ込められていたのかわからないくらいに。

そこから南下し、『再会の市』と呼ばれる集落まで辿り着いたマイナーは、知人を待ちながら女の預け先を探していた。自分の調査はまだ終わっていなかったが、彼女をそのままにしてはおけない。

しかしその途中で正体不明の集団に襲われた。東方の人間ではなく、西州の人種に見えたが詳細はわからない。戦闘術を持たぬ彼女はすぐに昏倒させられてしまった。目覚めた頃には自分の所持品であった旅行鞄とアウラの女は消えていた。

ただ手には大量のギル硬貨の詰まった革袋が掴まされていた。

「そこから先の行方はわかんないわ。少なくともあなたが見つけるまでの足取りは全く知らない。襲われたこと自体怖かったし、あの娘のことは気になったけど、友人ってほどの絆は育まなかったしね」

「ふうむ……」

二人を襲ったのはおそらく『最後の陸戦隊』だろう。変装をしていたか、あるいはならず者を雇ったかのどちらかだ。

そこから何か間抜けをやらかして、鞄は孤島の海賊の手に渡ったようだ。それを僕が拾得して――最後に再び彼らの手に戻った。

知りたいのは傭兵組織がなぜアウラの女を執拗に欲するかだ。あれほど命がけで戦いを挑んで来るのだ、単純な人身売買というわけではあるまい。

「クォルニ族については何か知っていますか?」

「彼らは――ちょっと変な部族かなぁ」

「と言うと?」

「定期的に外部の人間を招くのよ。それも学者や研究者みたいな人を、《雲長》と家族の家に招いて数ヶ月に渡ってもてなすの」

マイナー女史もそのお招きに預かったのだろう。残念ながら目的の集落は壊滅していたようだが。

「ちょっと変だな……」

「そう、さっき話した通り、彼らは完結した部族なの。かんっぺきな自給自足、他の部族との交流もない。危険なこともすぐに予測して回避する。だから他の部族みたいな闘争に巻き込まれることもないし、一方的に襲われたこともない」

「だとしたらますますわからない。完結した部族が、なぜ他人を招く? しかもアジムステップより外の世界から、学者みたいな連中を」

「連中とか言うなっちゅーの。でもま、あたしもそこがわかんないのよねぇ」

彼女は結局彼らに出会うことは叶っていない。アウラの女――ナナシを除けば。

「他にいないのですか? たとえば、あなたの知人とか」

「いるけどさ、すぐには連絡付かないよ? なんせ世界中飛び回ってる変人ばっかりなんだから。今もどこで何をしてるかわかんないやつばっか。行方不明って言ってもな~んにもおかしくないんだから」

僕は女史の言葉にどこか引っかかるものを感じたけれど、話題を変えることにした。クォルニ族の情報はこれ以上得られそうにない。

「あなたの手に握らされていた革袋はまだありますか?」

「ああ、あるよ」

しばらく中身のギルを使う気がしなかったからね、と彼女はまだ硬貨の詰まったそれを僕に見せた。

手に取ってもいいか訊ねると、泥棒したら許さないよと釘を刺された。他人のものに手を出すほど金に困っているわけではない。

渡されたそれを見ていると、気づく。

これは既製品ではなく手作りだ。革のなめし方が雑で、切り口も滑らかではない。少なくとも職人の手になるものではなく、大手の革細工師ギルドを通した品質ではない。

「アルドゴート革か」

革細工の技術を少し齧った経験から、手触りと表面の加工に覚えがあった。保湿性に優れた種。東ザナラーン原産のものだ。

僕は革袋を返した。

「ありがとう、マイナーさん。僕は目的のものを手に入れたようだ」

「『ようだ』? 変な言い回しすんのね。でもま、借りを返せたならよかったわ」

「あ、そうだ。借金は自分から返しに行った方がいいですよ。僕が二人を昏倒させたことで、踏み倒そうとしてると思われてるでしょうから」

「へっ!?」

「今後は借金をしないようにお気をつけください」

急に慌てふためく彼女をよそに、僕は背を向けて歩き出した。

僕はチョコボ厩舎へと向かい、チョコボを一羽借りた。愛羽を呼び出すことも可能だけれど、今回は留守番にした方がいいだろう。

時刻は昼過ぎ。太陽は真上にあり、雲は少ない。チョコボの丈夫な二つの脚が大地を蹴る。湿度はないが空気は太陽に熱されて暑い。旅行用の帽子を被っていなければすぐに体力を奪われていただろう。

風が少ないため体温には注意する必要があるだろうけれど、砂埃が舞い上がらないだけマシとも言える。あれは目に良くない。

数時間ほど走らせて、僕はキャンプ・ドライボーンに到着した。

東ザナラーン。黒衣森南部森林にも隣接するこの地は、中央ザナラーンよりもやや植物が多く見える。東の空には偏属性クリスタルの塊が天に向かって伸びている。これも第七霊災の爪痕だ。

ドライボーンは小さな谷の中にできた集落だ。底だけでなく崖とも言える場所にウルダハ人たちは建物を作り、すり鉢状の町になっている。

幾度か依頼を受けたことのある商店に入った。

「ここらでアルドゴートを狩ることができる場所はどこだい」

そう訊ねると馴染みの商人は地図に場所を書き込んでくれた。例を言い、水と食料をいくつか、それと錬金術材を少し購入した。何を言われずともこのような形で報酬を与えるべきだ、と過去の経験が言っていた。

地図にあるのはドライボーンより東側。植物は青々としていないけれども、ある種の平原とも呼べる地帯だ。

厩舎に借り受けたチョコボを預け、僕は東へ向かって歩いた。そこまで離れてはいないけれど、陽は傾き始めていた。もし野盗に襲われたとしたらチョコボがいる方が却って危ないという判断だ。業者への損害賠償も高く付く。

橙色に染まる視界の中、僕は歩き続けた。頭上に太陽がないこともあって、中央や南のザナラーンに比べれば随分と過ごしやすい。

それでも森林地帯で慣れきった体には酷なことは変わりない。何度か水分補給を挟みながら歩き、ようやく目的地まで到着した。

太陽は既に西に沈んでいた。僕は手に持ったランタンに燐寸を擦って火を点けた。

周囲を見ても暗闇だけが広がっている。無数の虫の鳴き声だけが耳に響いた。

誰もいない。ここらで野宿したのだろうということはわかっているが――僕はランタンの光を頼りに地面を観察し始めた。

地面を照らし、眺める。

地面を照らし、眺める。

そして移動する。

野宿でも何でも、一度休息を取ってから昼に探索をした方が効率がいいのはわかっている。しかし何度も確認したように、僕には時間がない。

彼らが何をしようとしているか、どれだけ時間がかかるか判明していない限り、『全ての行動は遅い』としか評価できない。

何度も繰り返しているうちに、僕は枯れ枝を見つけた。半分ほどが炭化して黒くなっている。おそらく薪に使ったのだろう。その周囲を探していると、炭で真っ黒になった地面を見つけた。

こちらはそのものずばり、焚き火の痕跡だ。雨が降らなかったのは幸運だった。

ここで何者かが野営を行なったのは明らかだ。

焚き火の跡は複数残っている。数から言えば、割と大きな集団だ。商人ならばキャンプ・ドライボーンで宿を取った方が安全なはずだから、ここらで野営を行う集団はそう多くはない。

マイナー女史の持っていた革袋からの予想で、この辺りに野営した時にアルドゴートを狩り、皮を利用して袋を作ったのだろうと思っていた。

ふむ。

決定的な証拠はないものの、ここが『最後の陸戦隊』が利用した野営地だろう。他に役立つものがないか探していると、焚き火の炭の中に白いものが見えた。

それはランタンの光を反射して、夜闇の中で輝いていた。

手で炭や炭化した薪をどける。それは一枚の紙であった。多くが焼けて崩れているが、決して読めないほどではない。

「焼却処分した資料か」

僕はその場に座り込み、灯りで照らしながら内容を読む。

「……成功後は伝令役を使う。片方の成否に関わらず、オーブは必ず無事届けること。合流地点はシエラ・ブラヴォーとする。日付は……」

焼け落ちた前半部分は全く読めない。

しかし重要そうな部分は読み解けた。合流地点、シエラ・ブラヴォー。日付。そして『オーブ』。

合流予定日は明日の夕刻だ。これまで自分の中で最短の経路を辿ってきたうもりだけれども、全く時間がない。これは一泊している暇なんかない。これから強行軍となろう。

今後の体力に不安が残るが、まだ大丈夫。三日は不眠不休で戦える。僕の体はそのように作られている。

彼ら――陸戦隊が何をしようとしているか、いまだに掴めていない。

しかし。

「どうやら尻尾の先くらいは掴めたようだな」

僕は紙を懐に仕舞い、西へと戻り始めた。

3.

その輸送団を見つけたのは、西ザナラーンと呼ばれる地域でのことだった。

三台の荷羽車を連れて兵士たちが随伴している。外に見えるのは六名ほど。あとは羽車の内部に何人潜んでいるか。外からでは確認のしようがない。

時刻は昼前。ドライボーンから中央ザナラーンを経由して彼らに追いつくまで、それほどの時間がかかった。

「内部は見えないけれど、荷台に乗っているのは三人か」

確認できる数は九。最低でも九人を相手にする覚悟を決めておくべきだろう。このままシルバーバザーで合流させてしまったら、その数は膨れ上がる。

シエラ・ブラヴォーとは彼らの使う符牒でSB――シルバーバザーを示す、というのが僕の予想だった。単純すぎやしないかと自分でも思ったけれど、そもそも陸戦隊はガレオン船を運用する傭兵団だ。船舶を利用できる港は、ウルダハ領にはさほど多くない。そこから逆算すれば、シエラ・ブラヴォーはシルバーバザーであると考えられた。

道中の行商人にも輸送団らしき集団の目撃を聞いていた。あとは足跡を追えば――このように追いつくことができる。

今は崖の上から彼らを観察している。輸送羽車を使っているならもっと早く移動してもいいはずだが、その歩みはやや遅い。この速度ではシルバーバザーの港までまだ数時間はかかるだろう。

輸送隊の足が止まった。

到着前に検品作業でも行うつもりだろうか。荷台を降りた三人を見ていると、振る舞いが他の人間と違うことに気がついた。三人の目の前では隊員たちが敬礼――黒渦団のそれに似ている――をしている。胸には何らかの徽章が見えた。僕はルートドゥーンの服装もこれによく似ていたということを思い出した。

「部隊長が三人……」

いくらなんでも過剰戦力すぎやしないか。

あの四番隊長級の人間が三人も? 何のために?

それほどに『オーブ』とやらが重要なのか。あのメモに書かれていた内容が気になってきた。

どうやら、彼らにとってナナシとオーブというのは、かなり重要らしい。

僕は背嚢を下ろして道具を取り出した。擂鉢、ポット、清水、錬金術材……。

戦には入念な準備が必要だ。前回のように、ただの生身一つで十人もの人間を相手になどしたくない。あれは結果的に上手くいっただけで、毎回あんな戦いをしていては体どころか命も保たない。最終的に僕は一度死ぬことになったわけだし……。

強い陽射しの中、できる限りの道具を作成した。小さな丸い団子が数個、黒い液体の薬瓶。手持ちの材料とドライボーンの商人から購入できたものの中では、これが精一杯だろう。

輸送隊にまだ動きはなかった。伝令役の隊員が何らかの連絡を取っている様子がある。合流先の部隊に問題が起きているのだろうか。海の機嫌もあるだろう。

彼らの気は緩んでいる。仕掛けるとすれば、今しかない。

ちょうど空も雲がかかり、陽は翳ってきた。本当なら夜に仕掛けたいところだが、合流予定を考えると時間がない。

僕は輸送隊の配置――特に隊長と思われる人間の位置をしっかりと目に焼き付け、目立たぬようそろりと崖を降りた。

彼らは歩哨を立てているけれども、何、抜け穴などどこにも存在する。人は全てを見通せると思っているが、それは間違いなのである。

風は穏やかだ。ほとんど無風と言っても差し支えない。ザナラーンの気候が僕に味方しているように思えた。

木陰や草むらを利用しつつ、ほとんど地面を這うようにして輸送団に近づいていく。

歩哨に立った隊員二人の声が明瞭になってくる。

「……叔父貴が死んだってマジか?」

「どうもそうらしい。例の冒険者にやられたと聞いた」

「信じられねえ……だってよ、叔父貴なんだぜ」

最後方に留め置かれた羽車の影に入ると、かなりの人間の視界から外れた。チョコボは広い視界の中で僕を捉えているだろうが、不審な人物とは思われていない。目の前に広げられた飼料を啄んでいるだけだった。

ここが好機だろう。僕は身を起こした。燐寸を擦って、団子から飛び出た紐に着火する。

そして団子を羽車の下に転がした。他の二台にも同様に団子を投げる。

「カルテノーを生き残った男でも、死ぬときは一瞬ってやつなのかねえ……。おい、なんか臭わないか」

「煙……!?」

羽車の下からしゅうしゅうと白い煙が吹き出す。

僕が錬金術材で作ったのはいわゆる煙幕弾だ。火に反応して煙を多く生み出す枯れ草を多めに混ぜることで、辺り一帯を煙で包み込むことができる。

「な、なんだこれは」

持続時間はそう長くないけれど、僕にとっては十分だ。

短剣を抜き放つ。

場所は覚えている。

煙幕の中、隙を見せた隊員たちを一人ずつ殺す。

煙から出ようとする人間もいるだろう。そんなことは想定済みで、もっとも煙幕から脱しやすい位置にいた人間から狩っていく。

風はなく、煙は流れない。不意打ちが通じないであろう隊長級以外の人間を、一人ずつ喉を裂いてやった。

煙幕弾をさらに数個ばら撒きながら短剣を走らせる。隊員たちは混乱し、叫び声を挙げる者もいた。そういう人間から先に殺してあげた。ある程度冷静に立ち回ろうとする人間の方が御しやすいからだ。パニックになった人間は何をするかわからない。急に走り出す恐れもある。警戒して身構えている人間のほうが、このような状況下ではやりやすい相手だった。

さて、ちょうど心中で六を数えたところだ。

白く濃い煙はさすがに空気に霧散していった。それでもまだ視界は白っぽい。

羽車の周囲には三人の男。

年若いミッドランダーが二人に、齢四十ほどのハイランダーが一人。

ミッドランダーの二人はよく似た顔を持っている。双子か何かだろう。

この三人だけは、全く隙を見せなかった。殺気を限界まで潜めていたとしても、感知されて反撃を受けていただろう。

「死者が蘇りでもしたか?」

左手に槍を握ったまま、ハイランダーの男が低い声で言った。どうやらあちらも僕に見覚えがあるらしい。こっちもそうだ。死を偽装したあのとき、彼らの姿があったのを覚えている。

「ケネス見てよ。あいつめちゃくちゃ手際がいい」

杖型の魔器を持ったミッドランダーの一人がくつくつ笑った。

「そうだねケリィ。みんな殺されちゃったね」

腰に二振りの短剣を差したミッドランダーがくつくつ笑った。

双子の表情はどこまでも均一で、変わりがない。得物以外で彼らを判別するのは不可能だろう。

道士がケリィ、双剣士がケネスか。共に金髪で色白、身長は高くない。意識して覚えないとすぐ忘れてしまいそうだ。

「俺らの仲間が全員殺されたんだぞ。なに笑ってんだ。頭イカれてんのかよ、お前ら」

「今更それを言うのかい? ぼくらはみんなイカれちゃったじゃないか」

「五年も前にね」

「……知ってたけどよ。あいつのことはどうだ?」

「総隊長の命令で一通りのことは調べてある」

「ぜーんぶ頭の中に入ってるよ。だいじょーぶだいじょーぶ」」

「そりゃいい」

ハイランダーがゆらりと構える。

「自己紹介しとくぜ。俺はグスタフ・ヴンデ、三番隊を任されてる。陸戦隊の『足』だ」

「ぼくはケリィ。二番隊、『腕』だよ」

「ぼくはケネス。二番隊、『腕』だよ」

「……僕の名はロクロ・ウタゲヤ。死の淵から戻ってきたぞ。きみたちの命、僕が貰い受ける」

グスタフは細かい傷痕だらけの顔を歪ませて嗤った。

「屍霊の類ってわけかい? そんじゃまぁ生きてる人間にゃ、ちと荷が重たかったか」

彼は握った槍を構える。片手を使って指笛を吹くと、一羽のチョコボが走り寄ってきた。その鳥には他と違って荷羽車と繋がれておらず、鞍が据えてある。どうやら騎乗用のチョコボのようだ。

となれば、彼が握っている円錐状のそれは、羽上槍ということになる。

グスタフは愛羽に飛び乗る。左手で手綱を握ると彼のチョコボは高く嘶いた。彼の構えには見覚えがあった。

「ハイランダーに槍と言えばパイクだと思っていたけれど――イシュガルド式騎乗術とは」

「行くぜェッ!」

黄色の鳥が地面を蹴った。その勢いは並のチョコボの比ではない。見ればかの鳥の脚は通常のものよりずっと太く、たくましい。通常のチョコボが数歩をかけて進む距離を一歩で詰めてくる。

威圧感の高さに僕の心臓は驚きを隠せなかった。騎羽兵は何度か相手したことがあるけれど、これほどの圧力は受けたことがない。『目の前から巨大な獣が迫ってくる』という恐怖を久しぶりに思い出すことになった。

放った矢は命中しなかった。グスタフが羽上槍で弾いたからだ。

迫る羽上槍の動きを見極める。羽上槍と騎羽兵の役割はその速度を生かした貫通力――前衛の強靭な鎧を貫くために存在する。そしてやはり速度を活かし、戦場を駆け回ることで次々に戦果をあげていくことを期待される。ゆえに『見えている羽上槍』を回避することは決して難しいことではない。

相手が並の騎羽兵であるならば。

「しゃらァッ!」

蛮人のごとき雄叫びをあげて、グスタフは僕に迫る。その軌道は読めない。チョコボも彼の手綱さばきに応じて、右に左に体が揺れる。首の横から突き出された羽上槍も左右に揺れ、こちらを惑わせてくる。グスタフ・ヴンデは軽装の革鎧をまとっている。イシュガルドの騎羽兵のように重装鎧を着込んでいない。その分背中に背負う人間が軽く、彼のチョコボは軽々と動けるのだろう。

灰色外套の傭兵集団『最後の陸戦隊』の隊長格の男が、並の騎羽兵であるはずがなかった。

狙いを絞ることにする。放てる矢は一本。であれば機会と狙いを、目的のために定める必要がある。

僕はチョコボの脚を狙う。弦を引き絞り、一呼吸待機。敵は僕の目がどこに向けられているか気づいている。そんな顔をしている。

ぎりぎりまで待たねばならない、と考えたところで時間が来た。僕が弦を解放すると、背中を押された矢が空中に飛び出した。どこまでも真っ直ぐに、軌道を隠そうともせず、矢という名の獣は獲物に向かって走っていく。

グスタフの両目はそれをしっかりと捉えている。だから彼にとって防御は容易だった。羽上槍をちょっと下げて弾いてやればいい。それで愛羽は負傷を追うことはない。そして、目の前の弓術士は回避することもままならぬまま再び死を迎えることになる。

確実にそう考えているはずだ。

なぜなら僕がそのように誘導しているからだ。

地面に向けて少し下がった羽上槍を靴底で感じながら、僕はほくそ笑んだ。

グスタフの表情は驚愕に歪んでいる。

「あっ足場っ……!?」

矢を放った僕は迷わずに前進した。左右への回避は悪手。どれほどの場数を踏んだ人間なのか、彼が顔に付けた傷だけでも容易に窺い知れる。単なる横移動では簡単に狩られてしまうだろうということは、ちょっと考えただけでわかった。

だとすれば彼の不意を突くしかない。こういう危ない綱渡りしかできない自分がちょっと嫌になる。しかし奇策でも何でも使わないと生き残れないのだから仕方ない。

彼が羽上槍を下げることを読み、矢を放った。だから僕が少し前進するだけで目の前に足場は出現する。右足を乗せ、平衡感覚を生かして武器の上を走る。

ルートドゥーン相手にやったことと同じで芸がない、と自分でも思うが。槍を蹴って僕は空中に飛び出した。

そのまま空中から矢を射ようとするが――しかしあのゼーヴォルフと違い、グスタフは一人ではなかった。

「その命、もらいぃ!」

金色の刃が僕に迫る。空中へと跳躍した双剣士のケネスだった。

僕は弓を構えて防御する。

防御姿勢のまま、矢筒から新たな矢を取り出して構える。

ケネスが困惑の表情を浮かべる。

「正確な狙いは定まらないが」

射撃することは難しくない。ケネスがこうやって妨害してくることは想定内だったからだ。

僕の弓は道士のケリィの方を向いている。おそらくケネスが僕を地面に叩き落とし、そこを彼の魔法によって追撃する作戦を立てているはずだ。

僕でもきっとそうするだろう。

僕は弦を離した。ケリィのために選んだ特別な一本は、やはり彼の方に向かって飛んでいく。その先には小さな瓶が括り付けられていた。

ケネスの刃に弓で抵抗しながらエーテルを操作する。あらかじめ瓶に回路を刻んでおけば、それを『爆破する』のは決して難しいことではない。

空中に漂う薄いエーテルを伝って僕の命令が瓶に到達する。瓶が爆発し、中に満たされていた液体が空中にぶちまけられる。爆発もあってそれは少し重たい霧のように拡散した。

僕と双剣士は地面に落ちた。

猫のように空中で体勢を整えていたケネスがすぐさま離脱する。戦術通りなら道士であるケリィが僕に魔法を叩き込む予定だからだ。

しかし火炎魔法も氷結魔法も雷撃魔法も発生しない。僕は無事のまま立ち上がった。口の中に入った土を吐き出す。

「ケリィ!?」

想定外の事態にケネスが高い声で叫んだ。

その間に僕は背後を向いて矢を放った。いくら優秀なチョコボでも背後に目は付いていない。狙い通りに太い脚に命中し、かのチョコボは地面に倒れた。そのままグスタフも死んでくれると助かるのだが。

殺気を感じて弓を構える。先程と同様に金色の弾丸となったケネスが迫っていた。双剣と弓がぶつかる甲高い音が、ザナラーンの乾いた空に響いた。

「お前! 毒を――毒を使ったな!」

「正解だ」

視界の端に映る道士ケリィはその場に倒れて痙攣していた。僕が調合した毒薬による効果だ。命に危害を加えるものではなく、エーテルを操作する器官を一時的に停止させるものだ。これで彼はしばらく魔法を紡ぐことはできない。

命に関わらない毒とはいえ、常に体内と空気中のエーテルに干渉している道士にとっては非常に苦しいものだろう。僕は道士じゃないから全然わからんが。

ケネスはそれを理解していない。生涯の相棒を毒で失いかけていると思っている。顔は紅潮し、こめかみには血管が浮かび上がっていた。

「馬鹿な……お前がそんな毒を使うなんて、どこにも……誰も言ってなかった……!」

「愚か者。秘するからこそ効くんだろうが」

怒りに駆られている人間を扱うのは容易い。僕が少し力を抜くと、彼は体勢を崩した。まるで近接術のひよっこのように。

爪先に鉛を詰めたブーツで彼の脇腹を蹴る。遠心力も威力に加わり、彼は息を吐いて倒れた。

次に頭を蹴り上げて気絶させる。急いで弓を構え、遠くでもがいているケリィの頭に矢を突き刺した。彼の痙攣は生命活動と同時に停止した。足元に転がる双子の片割れも短剣で喉を裂いて終わりにしてあげる。

地獄で仲良く暮らせるといいな。

僕は黄色い獣の方に向かって歩く。そこには愛羽に下敷きになって倒れたグスタフが浅く呼吸を繰り返していた。落羽して生きているとは運のいいやつだ。

「……悪魔め」

「最初に屍霊と呼んできたのはきみたちの方なんだがなぁ。まあでも一度殺した相手を敵にしたんだ、悪魔になって帰ってきても、何もおかしくはあるまいさ」

「てめえの目的は何なんだよ……」

「おいおい、発言者が逆だろう。僕こそきみらの目的が知りたいんだけど」

右目で彼を見ていると、グスタフ・ヴンデは静かに笑った。自嘲気味なそれは、この戦場と同じくらい乾いていた。

「言うような人間に見えるか?」

隊長格から聞き出すのは無理だろうな。情報からして彼らは特別な絆とやらで繋がっている。そういう人間から情報を得るのは難易度が高い。専門の拷問吏や器具が必要となるし、残念ながら僕にそのよう趣味を持った友人はいない。別にほしくもないが。

そういうわけで、僕は問答を終えることにした。近くに転がっていた羽上槍を使って彼ら一人と一羽を終わりにしてあげた。

ああ、疲れたなぁ。その場に座って休憩でも取りたいところだけど、さっさと終わらせなきゃいけないことがある。

荷羽車には何が乗っているのか。彼らは何を輸送しているのか。

それに彼らの尻尾を掴み、腕を何本かもいだだけだ。まだ心臓も首も取っていない。合流場所は把握しているけれど、まだまだ時間がないことに変わりはなかった。

「銅刃団あたりに見つかって強盗扱いされるのも面倒だしな……」

急いで荷羽車を検めることにした。

とっとと『オーブ』とやらを探した方がいいだろう。あるいはそれに至るための何か、手がかりを。

後方の一台は特におかしなものは見当たらない。糧食と思われる箱が積まれているだけだ。念のため数箱開封して中身を確かめたが想像通りの食糧たちが詰まっているだけだった。

次に中央だったのだが――。

貨物を検める中でいやに大きな箱が固定されていることに気がついた。

「…………」

僕は頭を捻った。人間一人をぶち込んでも余裕で生活できそうなほどに大きい。

予感に導かれて、箱に掛けられた錠前を外した。鍵は死体から奪い取ったものだ。

扉のようになっている側面の蓋を開ける。

「――ナナシ」

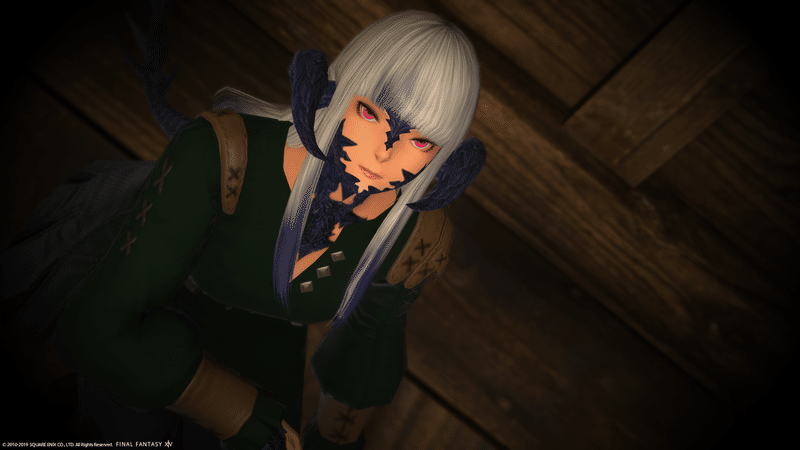

白髪の女が鮮やかな赤い目でこちらを見ていた。あの孤島での出来事によく似ている、と思った。

彼女は口を開かない。着替えさせられたのか、例の民族衣装は着ておらず、エオルゼアで多々見かける緑色のチュニックと黒いスロップを身に着けていた。

「無事か?」

ナナシの手を取って体を観察する。痛めつけられたような痕はない。空腹や衰弱の様子もなく、手首に赤い痕があるだけだった。これはおそらく縄で拘束された際に付いたものだろう。いつかはわからないけれど。

それ以外、彼らはナナシに触れていなかった。まるで危険物を扱うかのように――。

「ともかく見つけられて良かった。とっとと逃げよう」

「わかった」

彼女を見つけられたのは僥倖だった。しかし疑問は残る。

輸送団が運んでいたのは『オーブ』ではなかったのか?

そもそもラノシアではガレオン船に収容されたはずのナナシが、なぜ陸路で輸送されている?

彼女の手を引いて荷台から降りる。

目の前には一人の男が立っていた。

「やあ、ウタゲヤ殿」

「……ジョン・ドゥ」

黒髪に無精髭を生やした男、ジョン・ドゥだ。目の下にはうっすらと隈ができており、疲労を感じさせる。

「こんなところで何を?」

「すぐ短剣に手を伸ばすのはやめてもらいたいんだがな」

「職業病だ。気にするな」

「わかったわかった、とにかく俺は今からあんたに背を向けるけど、後ろから刺すようなことはしないでくれよ」

彼はそこら中に転がっている死体に向かって拳を組み、目を瞑った。どうやら仲間たちに祈りを捧げているらしい。

一分ほど経ったころに彼は口を開いた。僕は所在なく立っていることしかできなかった。なにしろ彼らを殲滅したのは僕なのだ。黙って立ち去ることもできなかった。ナナシは静かに僕の隣に立っていた。

「あー、謝るべきか?」

「いや。あの夜あんたを逃がした時点でこうなることはわかっていたんだ。謝るべきはあんたじゃなくて、俺だ。俺がこいつらを殺したのさ」

彼の言葉には、自暴自棄の色が見受けられた。

話題を変えたほうがいいだろう。

「それで結局、あんたは何をしにきたんだ? ジョン・ドゥ」

「忠告……いや、アドバイスかな」

「アドバイス?」

僕は首をかしげる。

「ウタゲヤ殿、あんたが死んだと聞き、お嬢さんが捕まったときはやらかしたと思ったが、こうやって救い出したのは見事としか言いようがない。俺はもう正直駄目かと思ったよ」

「僕も半分死を覚悟したぞ。だが、どうやらまだ地獄への入場券は発行してもらえないらしい」

「陸戦隊の暗号に気づいたのも見事だ」

……ん?

「我々は単語を別のものに置き換えることにしている。今回で言えば『オーブ』と『護衛対象』を入れ替えて輸送することで、仮に作戦指示書が流出しても賊が目的のものに到達しづらい構造になっている」

あれ。

「ゆえに今回はオーブがお嬢さんであり、お嬢さんがオーブだった。よくわかったな。どんな手品を使った?」

僕は死にものぐるいで食らいついただけで、結果的にナナシの奪還を成し遂げただけだ。

つまりこの結果は偶然の産物ということになる。最初からナナシの位置がわかっていればそちらに行っただろう。

ま、まあとにかく疑問の半分は解消された。僕はこのまま黙っていた方がいいだろう。暗号を看破した天才的な閃きと思い込んでいてもらおう。

「まあそれくらいはね、冒険者稼業も長いと、こういうこともできるんだよ」

「へえ、そうかい。冒険者ってのはすげえんだな。……で、これからどうするつもりだ?」

そこは何も考えていなかったので訊かないでほしかった。

僕は思考を巡らす。

「そうだな……これからウルダハに行ってもおそらく無意味だろう。陸戦隊はコネクション上きっと都市内でも顔が利くだろう? 都市内で忍ぶのは得策ではないように思える。とにかく一旦この場から離脱して逃亡した方がいいだろうなとは思っている」

「ああ、あいつらはお嬢さんを再び捕まえるまで躍起になって探すだろうな」

「しかし逃亡するとしても三都市領内に居続けること自体が難しいな。前回同様、いずれ見つかって包囲されるだけだ」

もはや同じ手は通じまい。一度屍霊として蘇ったのだから、次は念入りに殺されるに違いないのだ。死者の心臓には杭を打て。娯楽小説の定番だ。

というかそもそも仮死薬自体がもう手元にないのだけれど。

「だからあんたは、カイル・ベイリーを殺すしかない」

「おやおや、身内から殺せと言われるなんて思わなかったな。大事に取っておいたケーキでも勝手に食われたか?」

「あいつは絶対に目標を諦めない。この五年間、あいつは亡者だった。バラバラになった俺たちをまとめて、ただただ仕事をこなしてきた。合理的に仕事と組織運営を行って、ここまで巨大になったがあいつの心の根っこはずっと空虚なままだったんだ。今でも変わらず亡者に違いないんだ。この一年は死んだ姉を――ジュリエッタを取り戻すためにだけ動いてきた。怪しい連中の言いなりになっても」

ジュリエッタ。

それがベイリーの目的か。

「聞いた限りの印象なんだが。どうにもベイリーは死者の蘇生でもしようとしているように聞こえる」

「あれから調べた感じだと――おそらくあんたの言う通りだ」

「馬鹿な」

死んだ人間が戻ってくるはずない。

それは人類が成し得ていない叡智だ。神の領域だ。

「少なくともあいつはジュリエッタを取り戻せると信じている。そのためにオーブとお嬢さんが必要なんだ」

「その二つが揃うとどうなる?」

「俺にはわからん。知らないんだ。だがカイルと黒衣の連中には何らかの策があるらしい……」

確かに。初めて会ったとき、ベイリーの目に光はなかった。淡々と何かをこなすだけの機械、そのような印象を受けた。

それが彼にとっては傭兵活動であり、周囲の人間をまとめあげることだった。そして今は、姉の復活を目論んで動いている。

だんだん全体像が見えてきたな。

「あいつを止めるには殺すしかないんだ」

「――わかった。なんにしても報復代行は基本的に皆殺しだからな。カイル・ベイリーの殺害も請け負おう」

「そうかい。そりゃ良かった」

殺す、そう言った瞬間ジョン・ドゥは寂しそうに目を伏せた。

己の依頼がベイリーを――何年も同じ時間を過ごした仲間を殺し得るということに悔いているような、そんな雰囲気があった。

僕にはそんな人間はいない。だから共感できないし、彼にかける言葉は見当たらなかった。

「ともかくだ。一旦航路の予定を渡しておこう。まあ進路や航路が変わることなんてしょっちゅうだがね……」

紙を受け取る。船がこの通りに動くのなら、ある程度は逃亡生活も楽になろう。

「お前はどうする?」

これだけの背信行為を働いているのだ。彼の身も安全ではないだろう。目撃者が絶対にいないとは限らない。

「俺か? 俺は――もうちょっと探りを入れるよ。まだ疑問も残ってるだろ。たとえば『オーブ』とは何なのか、とか」

「……止めはしないが」

「なに、大丈夫さ。合流地点もその中に書いておいた。また会おう」

彼はチョコボに乗り、その場を去っていった。こちらを振り向かずに手を振った彼の姿は、すぐに見えなくなった。

さて、僕らも移動するべきだろう。特にこの場を誰かに目撃される前に。

商人の歩む道ではないけれど、銅刃団が通らぬとも限らない。

ナナシの手を引いて僕は歩き出した。

Chapter 4...end

サポートいただけると執筆速度があがります。