FF14 Origin Episode -The Ghost in the Machine- Cp5

Chapter 5

1.

「ナナシは何がしたい?」

「何がしたい、とは」

「これは『やりたいことがあるか』という意味の言葉だよ」

「……わからない」

僕の真横に座った白髪のアウラは、表情を変えずに言った。

逃亡の旅も七日ほどが経過し、僕とナナシはある程度の会話ができるようになっていた。

僕らは黒衣森で焚き火を囲んでいた。木々の隙間に見える空には、大小様々な星が輝いていた。

言葉自体はかなり覚えているようだが、表情が伴っていない。外からの推察になるが、おそらく彼女は感情の動きというものが薄いのだろう。

それは呪術的な傀儡であるからなのか、あるいは元来生まれ持ってきたものなのか。

……『自己』を獲得するまでの仮とはいえ、名前を与えた人間だから少しは責任を持たなければならない。

どうすればナナシに感情を与えられるのか考えてきたけれど、これだけの時間が経過してもまだわからないままだ。

むしろ彼女にあえて感情を与えようとする行為そのものが間違っているのかもしれない。人間であるならば感情を持っていてこそだ、という考え自体が傲慢なのかもしれない。

『感情』か。

己も感情があって良かったと思える場面に数多く出会ってきたわけではない。感情さえ持ち合わせていなければ苦しみや悲しみを覚えなかったかもしれない。人と人との間に起きる諍いも、大抵の場合は根源に『感情』がある。人は悲しみ、怒るから敵を害そうとし、巨大化して戦争や闘争による革命となっていく。

しかしそれでも。感情がなければ感じられないものもある。

たとえば。

「こんな歌を知っているかな――」

しゃららん。

僕は手にした竪琴を爪弾く。

弦が奏でる音にあわせて僕は唄う。曲はどこかで教えてもらった『機械人形の歌』だ。

これでも僕は吟遊詩人の端くれであり、詩を吟ずることはそれなりに得意だ。他人の心を揺さぶり、鼓舞するために戦場で歌うこともある。

今手にしている竪琴はいつも自分が使っているものではなく、道中で行商人から購入した安物だ。突然の強行軍だったため背嚢に詰めなかったのだ。だからやや覚束ないところもあるけれど、まあ演奏に不足はない。

「人形は歩く 街を歩く 酒場の歌姫の 歌を聴く じっと聴く しかして人形は理解せぬ その歌の持つ意味を それでもどこか 体に響く……」

ナナシに聴かせるにはちょっと露骨すぎただろうか。彼女はじっと僕の演奏を見ていた。表情は変わっておらず、僕の奏でる音と吟ずる詩歌が彼女に何かを与えたような感じはしない。

それとも音楽が彼女に何かを与えるかもしれない、という発想そのものが傲慢だっただろうか。

「どうだい」

演奏を終えてナナシに意見を求めてみる。

「わからない」

「……僕の演奏が不評だったことってそんなにないんだけどね」

本当だぞ。

僕は手に持っていた竪琴を彼女に渡した。

彼女はされるがままに受け取った。僕の真似をして竪琴を構える。

ふむ、意外と様になっている。

「弾いてみなよ」

基本的な動作を教えてやると、ナナシは先程の演奏を模倣し始めた。技巧が伴わず音が外れている部分も多々あったけれども、しかし大筋は上手く演奏できている。

歌は……まあ、そうだな。歌えてはいる。

彼女の白い喉が蠕動し、薄桃色の唇が開閉し、赤い舌が蠢く。喉から溢れる声は硝子細工のような美しさ。それだけで言うならば芸術の最前線で活躍する吟遊詩人にも匹敵するだろう。

だが、それだけだ。

その声の美しさ、恐ろしいほど正確に辿る音階に驚きはするが、彼女の歌はなんの感動も生みはしなかった。

なにかに例えるとするなら――演奏機械オーケストリオンが奏でる音楽を聴いているときと同じだ。

美しいと思う。上手だと思う。

しかし心は動かない。

それはやはり、彼女が正確に模倣しているだけだからだろう。

「覚えは早いよな、きみ」

本当にそれだけだ。

長い白髪の間から僕を見る瞳は赤く、しかしそこに光はなかった。

――僕が教えたのは歌だけではない。

彼女と離れる前にやっていたのと同様、再び戦闘訓練も積ませていた。やはり彼女は模倣が上手い。しかも詩歌と違って、戦闘には心が必要ない。正確に言うなら、極限の極限まで達した場合には感情がひと押しになることもあるけれど、とりあえずは必要のないことだ。

戦闘に心は必要ないけれども。彼女は命令でなければ戦わない。あの砂浜で彼女がほとんど無抵抗で捕まったように。

これでは宝の持ち腐れだ。だから結局、彼女には戦う目的が必要なのだ。

今の僕には答えの持ち合わせがないけれど。

幸いにして陸戦隊の影はここ数日見なかった。尾行されている様子も、こちらの動向を辿られている様子もない。

少し余裕があるので僕はナナシに狩りの方法も教えていた。弓矢で動物を仕留め、血抜きをし、肉を分ける。

「肉はしっかり焼くこと。そうでなれば腹を壊して損をすることになる……」

「その通りだ」

安全な調理方法、保存方法、摂取するには危険な部位の取り除き方。

「薬草は毒に、毒草は薬にもなる」

「そう。野草の効能は覚えておいて損はない。自然の恵みは土壇場で生存力を上げる。キノコは?」

「知り尽くしているもの以外は絶対に口にしない。知っているものでも絶対に間違いないかしっかり確認して収穫する」

「正解だ」

つい癖でナナシの頭を撫でた。これが子供であったなら笑顔の一つでも見せてくれただろうが、彼女は紅紫色の目でこちらを見つめるだけだった。なんだか気恥ずかしくなり、僕は目をそらした。

それから数日経って、僕は「そういえば釣りを教えていなかったな」と思い立った。

今日の移動で川の近くに野営している。ちょうどいいだろう。

釣りはちょっとした木の枝と紐、それに針と餌があれば食料を確保できる、と言えば簡単に聞こえるがそう上手くはいかない。

「こんな風に手間をかけて即席の釣り竿を作るよりは……なんでもいいから釣り竿を買ってしまった方が早い……餌もね……」

手頃な木の枝に、蔦を撚り合わせた『糸』を作りながら僕は言った。作業に必要な運動量に対して、釣り合う栄養量を魚から得るのは難しい。適当な虫を捕まえるのだって苦労する。

「それでも狩りに出なくてもいいというのは……有利に働く場面もある」

釣りは水場さえあれば座っていても寝転がっていても実行できる食料確保の手段だ。決して無意味な技術ではない。

「釣り糸を垂らしたら静かに待て」

「…………」

しかし数時間待っても釣り糸に魚がかかる様子はなかった。

一匹もだ。

「……こういうこともある」

「…………」

「あの、あれだ、その、ちょっとしばらくこっちを見つめないでくれ」

「わかった」

川魚がかからないとなると別の食料が必要だ。僕は鳥を落としに出かけることにした。

これは先日既に教えたため、焚き火周辺で待機するように言っておいた。

二羽の鳥を仕留めて戻る。

羽根を毟るところから始めなければならないのは面倒だなぁ、などと考えていると。

「…………」

「おお……」

ナナシ、魚、獲ってる。傍らに、二匹ほど。

あれから二時間ほど経っている。どうやら我慢強さの勝利らしい。彼女自身にそんな意識はないと思うけれど。

その日の夕食は普段より豪華になった。

羽根を毟り、産毛を焼き、しっかりと火を通した鳥を食らう。川魚は木の枝に通して焚き火で焼いた。決して大きくはなかったけれども、枝の魚にかぶりつくナナシを見ていると、悪くないと思えた。

……前髪が長すぎて髪ごと口に入れているが。

「髪、邪魔そうだな」

前髪を口から出してやりながら僕は呟いた。

変装も兼ねて髪を切った方がいいか?

美しい白髪のため、僕は躊躇した。

鋏がなくとも短剣があれば散髪は可能だ。僕は美容師ではないけれど、伸びた髪の処理方法は知っている。それが他者の美的感覚と一致するかはともかくとして。

「切ってもいいか?」

ナナシは何も言わない。首を縦にも横にも振らなかった。

指先にかかる絹糸のような髪がさらさらと溢れた。

彼女何も答えないということを僕は知っていた。

――そもそも。僕が彼女を連れていること。

心という不確かなものを与えようとしていること自体が傲慢じゃないか。

であれば、自分の好きにしてもいいんじゃないか。

「動かないで静かにしているように」

「わかった」

僕の言葉を角で聞いた彼女は、指示通り少しも動こうとしなかった。

散髪は十数分ほどで済んだ。

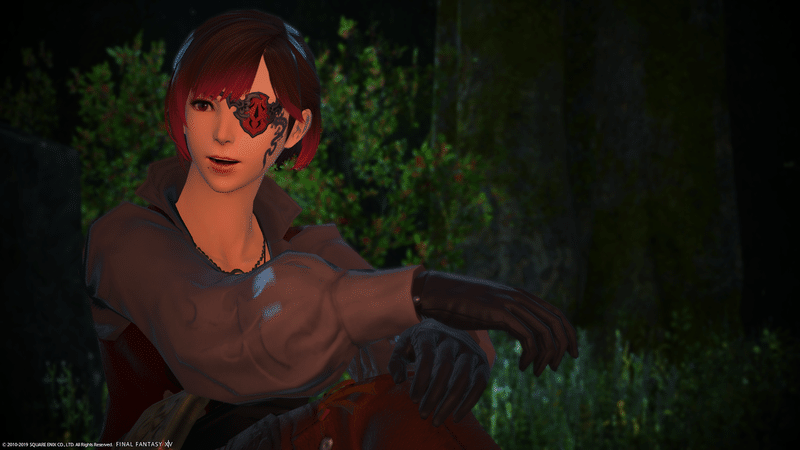

脚まで届きそうなほど長かった髪は肩ほどになり、前髪の邪魔な部分を取り除いたため鮮やかな赤眼があらわになった。ふむ、前髪を短くしたから随分と印象が変わって見える。特に隠れていた目は意外と鋭く、切れ長だった。どちらかというと中性的な顔立ちに見えてきた。

「戦場で満足に散髪ができない傭兵が好む髪型だ」

最後にアクセントとして髪を編み、夕食に撃ち落とした鳥の羽を飾りに使った。

こうやって切ってみると白髪の中にも黒鱗と同じ色の部分もある。不思議な色の髪だった。

「思った通り男前じゃないか」

「オトコマエ?」

「今のナナシがイケてるって意味だ」

「イケてる?」

「恰好いいという意味だ」

「恰好いい……」

残った髪を処理して、僕らは眠りにつくことにした。

寝袋に転がって天を仰ぐと、星々の輝きが瞳に落ちてきた。

空を見ると故郷を思い出す。森から見上げる景色は東方と変わらない。空はどこまでも繋がっているのだと思えた。

「ナナシ、起きてるか」

「起きてる」

実のところ彼女が眠っていないのを僕は知っていた。なぜなら僕が「眠れ」と言うまで彼女は眠らないのだ。それを知らずに夜中に目覚めたとき、じっと空を眺めているナナシにぎょっとしたものだ。

「いつだったかやりたいことがあるか、何がしたいかって訊いたよな」

「訊いた」

「あれさ、別になくてもいいよ」

大抵の人間はそんなことを考えちゃいない。ただ、今を生きているだけだ。

健全な意味でのそれを手に入れるためには、余裕がなければならない。本当は贅沢なことなんだ、明確な『やりたいことがある』っていうのは。

僕のは――まあ不健全だから余裕とはまた違うけれど。

「だけど絶対に手に入らないものと思ってほしくない」

「…………」

「いずれ自分にもやりたいことが見つかるかもしれない。可能性は消さないでほしい。たとえ僕がきみに心を望むことが傲慢だったとしても、きみが本当に人形でしかないのだとしても。それを手に入れる権利と、自分の思うままに振る舞う自由はきみのものだ。誰にも脅かされてはいけないものなんだよ」

僕はそう思っているからこそ、報復の化身、闘争代理人でいられる。

「……わからない」

「ああ、わからなくていい。ただ覚えていてくれ」

「わかった」

「明日は移動だ。もうお眠り」

命令を受けた彼女は目を瞑った。しばらくすると静かな寝息が聞こえてきた。

これが本当に眠っているのか、あるいはそう見せているだけなのか。僕は彼女自身でないからわからない。そうであると信じるしかない。ナナシといると、他人の内面は不可視であるということを思い知らされる。

余計な思考はやめて、僕も右目を瞑ることにした。

おやすみ。

僕と彼女の旅の終わりは近い。

根拠はないけれど、そんな予感がしていた。

2.

「正直、無事に会えると思ってなかったぞ」

「ひどいこと言うねえ……」

ジョン・ドゥとの会談はモードゥナの銀泪湖東岸で行われた。

かつては豊かな沼沢地で知られ観光地でもあったモードゥナは、五年前の銀泪湖上空戦によって見渡す限りの荒野と化した。銀泪湖の主、幻龍ミドガルズオルムがガレマール帝国の飛空戦艦アグリウスを墜落させたとの噂は耳にしたことがあるが、事実がどうなのかはわからない。なにせ僕が西州を訪れたのはほんの一年ほど前なのだから。

しかし荒野とは言っても、いわゆる砂や岩が広がるそれではない。地面は土と砂ではなく、基本的には岩肌が露出している。特異なのは水晶だ。地面の岩肌にも時折水晶が混ざり、場所によっては巨大な水晶の塊が天めがけて突き出している。

東岸はまだ黒衣森と近いこともあって小さな樹木が伸びているが、北岸はもっと荒涼とした『水晶の大地』になっているという。

東方では見たことのない光景に、初めて訪れたときは心躍ったものだ。残念ながら人が生活するには適さぬ、ほとんど死の大地と言って差し支えないことがわかり、すぐに気を落とす羽目になったのだけれど。

東岸からでも銀泪湖の中心には赤錆に覆われた飛空戦艦の亡骸と、それに巻き付いた龍のような姿が見える。……本当にあれが生きていたのだろうか?

「しかしモードゥナとはね。もうちょっと景色のいい場所があったんじゃないか」

赤紫色に染まった空を見ながら僕は言った。空気中には『光沢のある霧』としか言いようのない何かが漂っている。エーテルの変化によるもので、人体には無害であることは聞いたことがある。だけどうねうねとした動きから、見ていて快いものではない。

この天候は冒険者たちから『妖霧』と呼ばれている。実際に見てみると確かにそんな感じだ。

「陸戦隊もここには近づきづらい」

「西岸には帝国軍の基地か」

ここからでは黙約の塔――飛空戦艦と幻龍の亡骸はそう呼ばれている――の影になっていることもあって見えない。いや、たとえ塔がなかったとしても立ち込める妖霧のせいで見えなかっただろうな。

「ただし海が遠いわけではない」

「そうだな。ティノルカ南部、あるいはパガルザンを渡る勇気さえあれば船を停泊させることは不可能ではない。行軍にはかなり苦労するだろうが」

「ところでお嬢さんはどうした。姿が見えないが」

「ここにはいないが、近くにはいる。一応隠してきたつもりだ」

「賢明な判断だろうな」

僕はジョン・ドゥを信用しきっているわけではない。背信者、裏切り者というのは得てしてダブルスパイやトリプルスパイであるものだ。一定以上の警戒は必要だろう。偽名としか思えない『ジョン・ドゥ』という名前がそうさせているという面もある。本名だったら申し訳ないのだが。

ジョンは手頃な岩に腰掛けた。隣に空間を空けているが、僕は座る気がなかったためその場に立っていた。彼は苦笑して口を開いた。目線の先には湖が広がっている。

「お嬢さんは連中に会わせない方がいい」

「もとよりそのつもりだが」

「単純な意味じゃなくてな……」

「何かわかったのか?」

彼は頷いた。

「お嬢さんの奪取作戦に関わったやつから手がかりを聞き出して、身元について調査した。彼女はアジムステップの一部族、クォルニ族の族長候補だ」

「それくらいはこちらの持っている情報でも想像がつく」

それだけじゃない、と彼は手をひらひらと振った。

「俺が話を聞きに行ったのはかつては高名な学者だったおっさんだ。やっこさん、元はあらゆる種族の文明や文化を調査するのが仕事だったらしい」

「『かつて』?」

「いまや廃人そのものさ。グリダニア旧市街に立派な家を構えちゃいるが、食事から排泄まで全部召使い任せだ。家族も完全に匙を投げちまってたよ」

我々のような身分では名士居住区に入るのはほとんど不可能だったはずだが、という目線を向けるとジョンは指で輪を作って見せた。

成程。

「どうも話を訊いてると彼がおかしくなったのは東方文化――特にアジムステップの平原部族たちについて調査している期間みたいだった。それからは発狂したみてえになって、時々うわ言を喚くくらいで何も喋らなくなっちまった。ただ……そのうわ言ってのは、やっこさんの人生の一部を正確に漏らすものらしいな」

その元学者、かつては記録魔であったらしい。朝食の内容から天候の変化、排泄物の量まで細かに記録するくらい偏執的であり、かなりの記憶力が培われていたという。

「んで、やっこさんの召使いってのが学者先生の元弟子で、今でも先生を崇拝しているらしい。うわ言を逐一紙に記録してやがった。だから俺はそれを見せてもらった。そしたら――」

ビンゴだ。

彼は言った。表情に色はない。

「クォルニ族が外部から学者や芸術家を招いて歓待する変なやつらってのは聞いたか?」

「ああ、ちょっと前に調べた」

「もてなされた人間の一部が『不慮の事故』で死んでるってのは?」

「……いや」

この文脈で『不慮の事故』という単語が出現する意味。

それは一つしかない。

「クォルニ族はアジムステップの北にある連峰に居を構えてるが、そこから下山するうちに滑落したり、野盗に出会って死ぬんだと」

「つまり、殺される」

「そうだ。もてなされて修めた学術や芸術を彼らに教えるのはいい。何かに気づかなきゃそのまま数ヶ月歓待を受けて帰される。何かに気づいたら、消される。学者先生はその点幸運だった。谷に落とされたが、ぎりぎり一命を取り留めた。学者として、人間としてはまあ、死んだようなもんだが」

秘匿を守るために他人を殺害するのは珍しいことではない。少なくとも僕の故郷――里ではそうだった。

しかし一般的に普通じゃないのは知っている。だとすればそうまでして彼らが守りたい『秘密』とは何だ。

「学者は何に気づいた?」

「そこだよな。爺さんの『うわ言記録』にもしっかり書いてあったぜ。クォルニ族は必ず『無垢なる子』ってのを作るんだってな。それがお嬢さんで、つまり次期雲長候補なんだと」

無垢なる子。

無垢とは潔白で純真なること。

ああ、そうか。

ナナシはやっぱりそういう風に作られたんだ。

「ブリジット・マイナーの発見した石室はそういうことか……」

「あんたの中では何かが繋がったみたいだな。洞窟の中に石室を作り、その中で赤子を育てる。意識のあるうちには誰とも接触させずにだ。接触しなければならない際には催眠効果のある薬草を炊いて眠りに落とす」

「そんな環境で育った人間に自我なんか生まれるはずがない」

「だからお嬢さんには意思なんかなかったんだろ」

彼によると言葉や学問は呪術的措置を施して教育するらしい。徹底的に人間と関わらせないことで無垢を維持する。

他人の家に口を出すのは趣味じゃないが、疑問は残る。

「なんのためにだ」

「クォルニ族は特殊な占術を用いてありとあらゆる危険を回避する――」

「ああ、そうか……」

そのために無垢なる子が族長になる必要がある。

「爺さんが出会った雲長ってのもなんだか淡々とした人間だったらしいぞ。まるで感情が存在しないみたいに」

「一族全体の判断を行うには感情は不要か」

「それだけじゃねえ」

ジョン・ドゥは紙巻煙草を一本取り出して咥え、火を点けた。

「無垢なる子は必ず『エーテルの波長が希薄な女』だそうだ。そいつは雲長になり、一族中の男と交わって次の無垢なる子を産み落とす必要がある」

「……それは」

つまり機械的な子宮扱いを受けるということだ。

この手の話は胸にどろりとしたものが広がる。

「そして選別された無垢なる子には、クラウドオーブと呼ばれる宝玉の起動能力が必ず備わっている」

「陸戦隊が求めるのがオーブとナナシ――」

「爺さんはエーテル学にも多少の造詣があった。雲長が持っていたそれには多種多様なエーテルが渦巻いているように見えたそうだ」

「その量は計り知れないほどだった?」

「ああ」

なんとなく見えてきた。

カイル・ベイリーが目指しているものと、その手段が。

「わからない点があるな。そこまでして一族の未来を守る連中が、なぜ雪崩ごときで壊滅した?」

「正直に言うならわからん。ただ俺が思うに黒衣の連中が――」

「彼らは滅ぶべくして滅んだのだよ」

背後から男の声が響いた。

はっと驚き、僕たちは振り返った。眼帯の下の左目がずきずきと痛みだす。

忘れるはずもない。その声の主は――。

「……よお、カイル」

「私は悲しい、ジョン。我が友よ」

後ろに撫で付けられた黒髪、険しい表情、光のない瞳。

カイル・ベイリー。

傭兵派遣組織『最後の陸戦隊』、指揮官、総隊長。

牙を折り手をもぎ足を食い殺し、僕が目指した頭。

報復すべき敵が現れたのだ。

3.

「ジョン、お前が私に非協力的だったのはわかっていた。それがお前の意思ならば仕方ないと思っていた。私とジュリエッタのやり方に不満があれば、絶対に手を貸さない。昔からそういう男だとわかっていたからだ。私もジュリエッタもそんなお前のことを信頼していた。だが、なぜだ? なぜお前は我々を裏切った?」

ベイリーの言葉には悲しみの色があった。前回出会ったときにはこういった感情とは無関係な男に見えたものだが。

「裏切ったとは思ってねえ。間違った道に進むあんたを止めるのが俺の仕事だと思ってるし、そう動いてるだけだ。ずっと前からジュリエッタに頼まれてたことだしな」

ジュリエッタ・ベイリー。姉の名前が出てくるとベイリーは眉間に皺を寄せた。

「ジュリエッタは、もういない」

「そうだ。だからもう、あんたを止められるのは俺しかいないんだよ」

「私が蘇らせる!」

「死んだやつは蘇りゃしねえ!」

ベイリーは両手を震わせた。

「私に協力しろとは言わん。ただ、邪魔をするな」

「地獄を一緒に乗り切った友が、そのまま地獄に落ちていくのを見たくはねえんだよ」

ジョン・ドゥが腰の拳銃嚢から武器を引き抜いた。

「ジョン……!」

彼の二連装銃はベイリーの胸を狙っている。引き金には指がかけられており、それは害意を示すのには十分だった。

二人の視線が交錯する。妖霧の煌めきは相変わらず空気中をゆらりと漂っていた。

「――僕も死者を蘇らせるのは無理だと思うぞ」

このままでは暴発する、と思った僕は介入することで場の温度を下げることにした。

ベイリーはふん、と鼻で笑う。

「できるのだよ、私にはな」

おいおい随分と自信をお持ちだぞ。

「貴様もそうではないのか、冒険者よ。正直、この場に貴様が立っていることには少々驚いたぞ。あのとき死んだと思っていたからな」

「ありゃお前たちの誤診だよ。お前の船に乗ってるのはとんだ藪医者だ。首にして変えた方がいい。何なら紹介するぞ。僕は生き返ったんじゃない、死んでなかっただけだ」

僕の軽口をまたしても鼻で笑った。

鼻息の荒いやつだ。

「私は死者を絶対に取り戻す。あの地獄から逃れられなかった仲間たちを、全員救わねばならない。仲間を生き延びさせるために戦わなければならない。それが隊長である私の責任なのだから」

「過去に囚われないために、これ以上仲間を失わないために陸戦隊を作ったんじゃねえのかよ」

「そのつもりでいたよ、私も。だが夜ごとに声が聞こえるのだ。どうして俺たちは死ななきゃならなかったんですか、隊長。どうしてあのとき私を助けてくれなかったんですか、隊長。全員覚えているぞ。全員の顔と声と名前を私は覚えている。忘れたことなど一度もない。私が救えなかった百四人だ」

「死んだやつらのためにこんなことをして、生きてる仲間すら死なせたってのか」

「必要な犠牲だった」

「『必要な犠牲』だと!?」

ジョン・ドゥの握る拳銃が震えていた。

「彼らは私に従った」

「ああ従うだろうさ! みんなあんたのことを信じてた。あんたの命令を疑いやしねえ! 俺たちは仲間だからだ! それを、あんたは……!」

「認めよう。殺したのは隣にいる冒険者だ、などと言うつもりはない。全員私の命令のせいで死んだのだ。だからこそ止まれない。既に薪を火に焚べてしまった」

「……そうかい」

彼は口の端を歪めた。

今にも泣き出しそうな顔でジョンは笑った。

「あんた、変わったよ」

「部隊に戻れ、ジョン……友と争いたくはない」

ベイリーの声は優しい。

まるで子供を諭そうとしているように。

「戻るつもりはない。俺はあんたを殺さなきゃいけないんだ」

「やめろ、ジョン!」

「ジュリエッタとの約束だ!」

乾いた破裂音が沼沢地に響いた。

一人の男が岩肌の地面に倒れ伏した。

男は――ジョン・ドゥは口から血を吐いた。右手に握った拳銃から煙は上がっていない。

僕の聞いた銃撃音は遠い。彼は狙撃を受けたのだ。ベイリーが右手を挙げていた。おそらく、それが忍ばせていた狙撃兵への合図だったのだ。

「ジョン・ドゥ」

屈んで傷を確認する。偶然か狙い通りか、弾丸は見事に心臓を捉えていた。

これでは助けられない。

彼はもう幾許もない死ぬことになる。

「……死ぬのか、俺は」

「ああ。あんたは死ぬ」

「そうか……わりぃなジュリエッタ……約束、守れそうに……」

真っ赤に染まった口元から漏れる息が浅くなっていく。

僕はそれを見届けることなく立ち上がった。

「友と呼んだ人間でも容赦なしか」

「私が死ぬわけにはいかない。大丈夫だ、ジョンもきっと私が蘇らせる」

何も大丈夫とは思えないんだが。

「狂ってるよ、お前。本当に死んだ人間たちを蘇生できると思ってるのか?」

狂気の渦中にある人間に、狂気を自覚させるのは難しい。

彼は自分が何を言っているのかわかっていないのだ。

「ああ、私は必ず死者を取り戻す。我らの祈りと、数百年をかけて溜め込まれたエーテルで、姉上を、仲間を、ジョンを絶対に蘇らせてみせる」

僕はその言葉にピンとくるものがあった。

ああ、その手法は、知ってるぞ。

彼らが行おうとしていることの正体が露わになってきて、つい笑ってしまった。

「何がおかしい」

「いやなに、そのアプローチは何度か見たことがあったものでね。その顛末も僕は詳しい」

となると彼らに協力している黒衣の者の正体も確定する。

「断言してもいいが――お前たちは絶対に上手くいかない。死者は蘇らない。望んだものは絶対に手に入らないし、お前は死ぬ」

「無意味な言葉だ。もとより我らには『これ』しか残っていない。悪魔と契りを交わした時点でな」

そうかい。

僕の言葉でベイリーが止まるとは、全く思っていなかったが。

何しろ友人と呼んでいた人間をぶっ殺してる。

そこまで暴走している機械を、他人が止める言葉が存在しえるだろうか。

「あの女の居場所を言え。私にはあれが必要だ」

右手を振るとベイリーの背後から兵士たちがぞろぞろと現れた。岩陰に隠れていた者、樹木の陰に隠れていた者、森林地帯から前進してくる者、崖上から現れる者もいる。

灰色の外套を着込んだ人間だけではない。どうやら雇われも連れてきたようだ。

十から数えるのをやめてしまったけれど、大雑把に計算しても五十人程度か。

いやぁ多い多い。

こりゃまずい。こんな数相手にしたことない。

戦えばさすがに死ぬ。

それでも。

「あとひとつ、宣言し忘れていたよ」

僕は弓を手に取った。

ベイリーは苛立ちを隠さずに叫ぶ。

「女の居場所を言え!」

胸に火が滾る。黒い炎が燃え上がって体を内から焦がす。

そうだな、これが僕の『やりたいこと』だ。

僕は自分がどうしようもなく壊れていることを自覚する。

なぜなら、僕の中に残った何かが『やれ』と言うんだ。

だったらやるしかない。

これが僕の『やりたいこと』なんだよ、ナナシ。

「僕は殺された僕の報復を代行することをここに宣言する。僕は自由意思なきナナシの未来から仮定報復を代行することをここに宣言する。僕は弱者の闘争を代理する。報復すべき者に死を与える」

悲しみを生み出す者に報復を。

殺して殺して殺し尽くせ。

すべてを皆殺しに。

「お前ら全員、皆殺しだ」

地面を蹴る。

兵士たちの顔には驚愕が浮かんでいた。この数を相手に僕が攻撃に出るとは思っていなかったからだ。

ベイリーが下がりながら叫んだ。

「女を殺せ! そいつは賢しく、強い! 私は誓う! 諸君らを必ず蘇らせると! 殺せ! 殺せ! 殺せ殺せ殺せ! 命を賭して絶対に!」

彼は兵士の波の向こうに消えていった。

きっとナナシを探すつもりだ。

さて、ナナシ。隠れんぼの時間だ。

上手く隠れてくれよ。そのための技術は全部教えたはずだ。僕のすべてをきみは学んだはずだ。

じゃなきゃ、僕が戦う意味がない。

「こっ、殺せぇ!」

「相手は一人だ!」

「殺せ! 殺せ! 殺せぇぇえええ!」

近接が一気に殺到してくる。第一陣の数、六。

「死ね!」

うるせえなボケどもが。口が悪ぃんだよアホ。

矢を放つ。二人の喉に突き刺さり、罵声を減らすことに成功する。

振り下ろされた直剣を弓でいなし、右手に持った矢を直接頭にぶち込む。

その勢いのままに弓を回転させて次の射撃に移る。速射で更に二人を仕留める。

残った一人が斧を振る。

大きく振った隙を見つけて、足に蹴りを入れる。革ブーツには刃が仕込まれており、男は膝を折った。

第一陣が死んだことによって視界が開けた。つまり後衛の射撃部隊から攻撃が飛んでくる。

僕は男を掴んで自分の体を横に向けた。左肩にあてがった男が飛来する弾丸と矢を受け止める。

肉の盾が力を失って重量が増した。僕はなんの役にも立たなくなったそいつを捨てて前進する。

「進んでくるぞ!?」

「なんだこいつは!」

「関係ねえ!」

「殺せ!」

自分史上最速で六人もの人間を屠ったというのに、まだ四十以上いることにうんざりする。

前衛が接近。

僕の意識は戦いだけに集中していく――。

矢を射る。

殺す。

躱す。

殺す。

突き刺す。

矢を射る。

殺す。

躱す。

受け流す。

殺す。

殺す。

殺す。

殺す。

躱す。

後衛が攻撃。

盾にする。

捨てる。

殺す。

殺す。

射る。

殺す。

受ける。

流す。

突く。

命を奪う。

奪い続ける。

奪う、奪う、奪う。

報復する、報復する、報復する。

「なんでもいいから殺せ……! 俺たちが死ぬ前に!」

殺す。

殺す。

殺す。

――撃たれる。

敵ごと撃たれる。

敵の体を貫いた弾丸が僕を貫く。

殺す。

殺す。

痛みを殺して殺す。

撃たれる。

殺す。

斬られる。

殺す。

短剣を抜く。

突き刺される。

殺す。

殺す。

殺す。

ころす。

ころす

ころす。

ころしてころしてころす。

ころした。

ころした。

うたれる。

うたれる。

うたれる。

……うたれた。

「ば、化け物……!」

さいごの、ひとり。

くらい。

くらい。

しかいがくらい。

わかいへいしがしりもちをついてあとずさる。

かれがてににぎっていたはずの銃はじめんに落ちていル。

ぼくの右てにあったはずの短剣はドコカでなくした。

ぶーつの刃は折れた。

矢はもうなイ。

ゆみはくだけた。

でもなんでもよかった。

敵をころす手段はいくらでもあッタ。僕はそのようにできてイる。

『報復の化身』はなんでもころせる。

ぼくはつるぎを手に取り、振るった。

自分がおもったよりチカラが入らなかった。でもころせた。よかった。

つかれた。寝たい。

地面にタオれる。

べしゃり。人間のちがイケみたいになっている。

いたい。

…………。

顔が痛いと思ったら全身が痛いことに気がついた。

すると強制的に意識が戻ってきた。

他人の血で溺れて死ぬなんてごめんだ、と僕は仰向けに転がった。これだけでも全身の傷が怒りを訴えてくる。

「痛すぎて、もう、全然痛くねえ、や」

何言ってるのかわかんねえ。

気づけば雨が降っていた。雨粒が顔の血を流していく。

視界は暗い。

雨雲が太陽光を遮るって言っても限度があるだろ。端が赤く明滅する。つまり視界の暗さは負傷によるものだ。

もう一歩も動けん。

体から血が流れすぎたし、今も流れすぎている。

ばかすかばかすか撃ちやがって。人の体をなんだと思ってやがる。

裂傷もそうだし、体に穴が開きすぎだ。

止血、不可能。

内臓も多分駄目だ。

生命が体から零れていくのがわかる。

――ああ。僕は死ぬ。

「五十人斬り、は、褒められても、いいと、思う……」

もっとこう、死ぬんだったら走馬灯ってやつが走るのかと思っていたけれど、そんなことはなかった。そんなにいい思い出がないからかも。

「…………」

僕の顔を覗く影があった。

白と黒の混ざった髪。黒い鱗と角、鮮血よりもなお鮮やかな紅紫色の瞳。

死神にしては美しすぎるな。

「ナナシ」

上手く隠れてくれたらしい。

彼女にはあらかじめ作っておいた迷彩布を渡していた。そして「僕が一人きりになるまで隠れていろ。静かになってしばらく立ったら僕を探せ」と命令していたのだ。ジョン・ドゥ相手の保険が最後まで役に立つなんて、僕はなんて幸運なんだろう。

「ロクロ、どうしたらいい?」

「きみは……どうしたい」

「……わからない」

そうそう簡単に『やりたいこと』なんて見つからんのだ、わはは。

しかしどうしたものかな。

彼女に命令してあげられる人間は僕しかいない。

ナナシに自我が芽生えるまでまだ時間がかかるだろう。そもそも自我が生まれる保証はない。それを知る人間は雪の下だ。

何もしなければ彼女はずっと僕のそばにいるだろう。それこそ死ぬまでここにい続けるだろう。

そして僕にはもう時間がない。

「ナナシ」

「はい」

「終わっていない……『報復』がある」

ベイリーがまだ生きている。

彼はナナシを見つけて目的を達成するはずだ。その結果がどんな惨めなものになるか知らないままに。

それに――僕はすべての報復を終えていない。里の人間の報復も、僕自身の報復も。まだ残っている。ここで宴屋六郎が終われば、報復の化身がいなくなってしまう。

「僕のすべてを、きみにあげる」

「…………」

この行動を何と呼ぶのか、僕は知っている。

――身勝手、だ。

「僕の、血を、飲んで」

それがエーテル情報だから、と言った瞬間血液が喉からせり上がってきた。

このままでは自分の血で溺れる。

ナナシは僕の唇に口を付けてそれを吸い取った。

それは、驚くほど優しい口づけだった。

「……なかなか、大胆、だな」

『眼前に倒れた女』はそう言った。

彼女の手には一枚の札が握られていた。雨の中、それは不思議と濡れておらず、役目を果たしたかのようにぼんやりと発光していた。

呪具《シラガミ》だ、と僕の記憶が告げた。

「ああ、これもやるよ……僕のものは全部やる……。使い方はわかるだろ……僕なんだから」

「……死ぬな」

「いや、もう、むりだからなぁ……」

僕が握った彼女の手は驚くほど弱々しかった。体温もまるで氷のように冷たかった。

僕は覚えている。

鞄から出たとき。

小舟に乗るとき。

樹林から逃げるとき。

稽古を付けるとき。

荷羽車から出るとき。

僕を助けてくれたとき。

森を歩くとき。

ことあるごとに握ってくれた彼女の力強さは、もうどこにもなかった。

視界が雫で歪んだ。

「泣くなよ……きみはこれから、いろんな世界を見るんだ……いいこと、だろ」

女は微笑んだ。

「ロクロ・ウタゲヤに、涙は、似合わない、ぞ」

雨が頬を伝う。

彼女は手をあげ、僕の目元を拭った。

「ありがとう……」

「……うん、いい、よ」

ぱたり。

腕が落ちた。

女はもう、息をしていなかった。

僕は呟いた。

「――おやすみなさい」

彼女の胸に顔を埋める僕の耳に。

雨粒の反響だけが届いていた。

Chapter 5...end

サポートいただけると執筆速度があがります。