世界遺産 検定勉強世界編2

西ヨーロッパ編

アヴィニョンの歴史地区:教皇庁宮殿、司教の建造物群、アヴィニョンの橋(フランス共和国) 登録年1995年 文化遺産

フランスにできた教皇庁

・ローマ・カトリック教会の教皇庁が、フランス南東部「アヴィニョン」に置かれたことがあった

・フランス国王フィリップ4世が課税を巡り対立していた、教皇ボニファティウス8世の死後、クレメンス5世に圧力をかけ1309年より68年間アヴィニョンに教皇庁が移転

→フランス国王の監視下に置かれる

→この時代を教皇のバビロン捕囚(ほしゅう)と呼ばれる

・1377年 教皇がローマに帰還するが、アヴィニョンにも教皇が擁立され、教会大分裂(大シスマ)と呼ばれる混乱が生じる。1417年解消

・12世紀に教会の中心としてノートルダム・デ・ドン大聖堂建造

・教皇庁宮殿は、教皇ベネディクス12世が建造し、中は装飾が少ない質素にした

・街のシンボルとして12世紀サン・ベネゼ橋を建造

アイスレーベンとヴィッテンベルクのルター記念建造物群(ドイツ連邦共和国) 登録年1996年 文化遺産

ルターゆかりのドイツ宗教改革の舞台

・アイスレーベンは宗教改革の指導者マルティン・ルター生誕の地、そしてこの世を去った地でもある

・1517年 ルターがヴィッテンベルク城付属の聖堂の玄関扉に95ヵ条の議題を張り出した

→これは、カトリック教会の贖宥状(しょくゆうじょう)を批判したことに始まる

※贖宥状とは:16世紀にカトリック教会が発行した罪の償いを軽減する証明書。免償符、贖宥符とも呼ばれる。 また、日本においては免罪符とも呼ばれ、「罪のゆるしを与える」意味で、責めや罪を免れるものや、行為そのものを指すこともある。

・以後、カトリック教と対立したルターは、聖書のドイツ語翻訳、ルター派教会の設立などを通じヨーロッパの歴史を動かした

・登録されている建造物は、ルター関連6つ

フィレンツェの歴史地区(イタリア共和国) 登録年1985年/2015年範囲変更 文化遺産

ルネサンスの中心地

・ルネサンス:14世紀〜16世紀 古代ギリシャ・ローマ文化を模範とする人間中心の世界観に基づく新しい芸術・思想のこと

・メディチ家が支配

・「モナ・リザ」のレオナルド・ダ・ヴィンチや、ボティチェリ、「ダヴィデ像」のミケランジェロも保護を受けた一人である

・ブルネッレスキの設計したサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂は、ルネサンス様式の建造物で、特徴的なドーム型の天井を持つ

→西欧のキリスト教は、天井世界に近づく高い尖形の塔を築くことが重視されていたが、約1000年ぶりに古典文化が復活したことを象徴する建造物でもある

・1966年には、大洪水がフィレンツェを襲い、甚大な被害を受けた

→世界各地から派遣されたボランティアは「泥の天使たち」と言われている

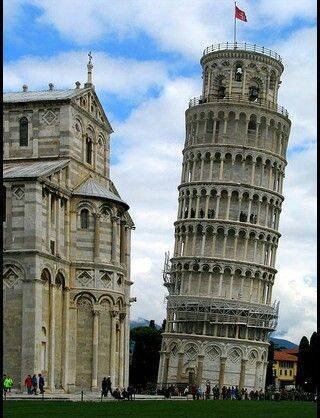

ピサのドゥオーモ広場(イタリア共和国) 登録年1987年/2007年範囲変更 文化遺産

地中海航路を支配し、東方貿易で栄えた海洋都市ピサ

・1063年 パレルモ沖海戦でイスラム軍を破り、数度十字軍に加勢した

・ドゥオーモ広場にある大聖堂はパレルモ沖海戦での勝利を記念して着工

→1063年〜1118年、1261年〜1272年の二期に渡り建設

→ローマ古典時代の要素を取り入れた近整のとれたロマネスク建築は、トスカーナ地方の聖堂建築のモデルとなった

→200年以上をかけ完成した為、下部にロマネスク様式、上部にゴシック様式の尖塔が見られる珍しい建築である

・ピサの斜塔:1173年着工

→55Mを最上層として完成。これは、軟弱な地盤のため当初の予定と下方修正した

→「振り子の等時性」や「落体の法則」など発見したガリレオ・ガリレイはピサ出身

→鐘楼として建設されたが、倒壊の危険があるため、現在は鐘は鳴らされていない

・ピサは1284年のメロリアの海戦でジェノヴァに敗北し、衰退

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?