真空管オルタナティブを探して――アンプの特徴をとられる

みんながみんな真空管サウンドを目指していることについての問題提起を行ってきました。

そこでこれから何回かに分けて、実践方法を考えたいと思います。

ただし前提として、"真空管サウンド"は目指しません。

それを目指してしまうと、「じゃあ真空管アンプ使えよ」と言われてしまいますので。

今回はまず、真空管アンプのサウンドと、アンプシミュレータなどを通さないダイレクトインのサウンドを比較し、今後の方針を決めていきたいと思います。

耳で聴くギターそのもののサウンドと真空管サウンドの違い

まず、ギターそのもののサウンドを聞いてもらいたいと思います。

もちろん、"そのもの"を標榜しているのでクリーントーンでの比較です。

まずピック弾き。

次に最近はやりの指弾き。

次に、全く同じ録音データに、アンプシミュレータをかけてみます。

アンプシミュレータはCakewalkに最初から入ってる某でっかいリバーブ(たぶん)をシミュレートしたもので、セッティングは画像の通り、すべてフラットの5に合わせています。

ピック弾き。

指弾き。

ダイレクトインで何も処理しない状態だと、非常に"ペラペラ"な音なのはわかるかと思います。

若干シャリっとした印象があるのは、ステンレスフレットなのが影響していますが、ニッケルシルバーのフレットでも結構シャリシャリします。

アンプシミュレータをかけたものと比較すると顕著ですね。

目で見るギターそのもののサウンドと真空管サウンドの違い

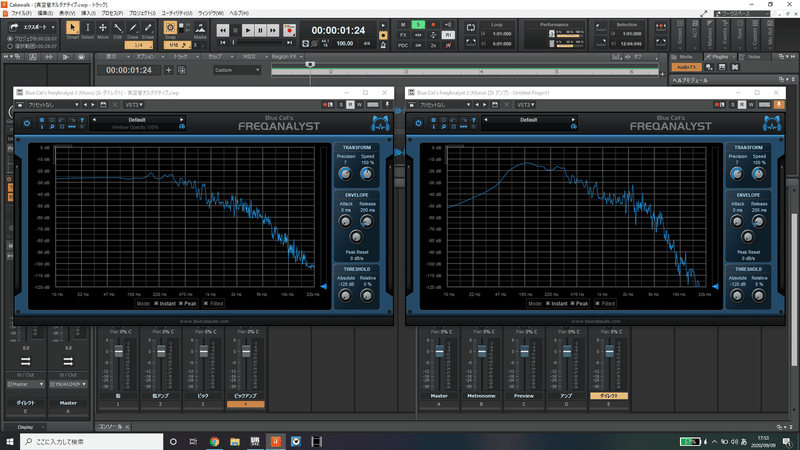

スペクトルアナライザーで比較すると、こんな感じ。

ピック弾き。

ダイレクト← →アンプシミュレータ

指弾き。

ダイレクト← →アンプシミュレータ

いずれを比較しても、低域と高域に真空管アンプの特徴がありそうです。

例えば、低域に関して、80Hz以下がアンプでバッサリ切れてる一方で、100Hzあたりの低域は持ち上がっています。

ただし、特に100Hzあたりの低域の持ち上がりはおそらくFender系のアンプの特徴だと思われます。

また高域について、7.5kHz以上がアンプできれてる一方で、2~5kHzあたりが持ち上がっているのが分かります。

おそらく、この高域の持ち上がり方は倍音が付加された、ということなのでしょう。

真空管アンプの音の特徴をまとめると、

①超低域と超高域はバッサリ切れる

②クリーントーンであっても倍音の付加がある

の2点にまとめられるのではないでしょうか。

つまり、逆に言うと、ダイレクトインのギターそのもののサウンドは、

①超低域と超高域が残っている

②倍音の付加がない

の2点にまとめられます。

特に、この素のサウンドがペラい印象があるのは、超高域が残っているからではないでしょうか。

今後の方針

まず、低域について。

率直に言って、バンド全体の音を考えたときに、80Hz以下の音がギターから出ているのは邪魔なので、ここはバッサリ切ってしまうのが正解です。

正直、アンプで持ち上がっている100Hzあたりの低域も邪魔といえば邪魔ですが、ギター一本の音を聞く分には100Hzあたりが持ち上がっている方が迫力が出てきていい感じになりそうです。

次に、高域について。

おそらく、議論の余地があるのはこの高域の方でしょう。

たしかに、ダイレクトインの素のサウンドは非常にペラい印象がありました。

しかし、一聴してわかるこの"ペラさ"=超高域が真空管サウンドに対するダイレクトインの特徴ともいえます。

いったん、このペラさを活かす方向で考えていきたいと思います。

ゴールを設定するならば、ペラさをキラキラ感に変換することでしょうか。

というわけで、今後の方針をまとめると、

①真空管サウンドにならって、超低域(80Hz以下)はカットし、低域(100Hzあたり)は持ち上げる

②ダイレクトインの特徴である"ペラさ"を活かすため、超高域(7.5kHz以上)をカットしない

の2点を前提としつつ、高域をいじってキラキラしたギターサウンドを目指す、ということになります。

つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?