光電子効果(上)

光電子効果(光電効果)とは次のようなものです。

「金属に光を当てると電子が飛び出す…」

アインシュタインが、当時の物理学で説明のつかなかった「光電子効果」を「光量子」という仮説を示して「光の発生と変換」についての論文を著し、1921年のノーベル物理学賞に輝いたのでした。

ただ、ロバート・ミリカン(アメリカ)は、この論文が当時の物理学界には、容易には受け入れられないだろうと考えていました。

それは、これまで光が「波動」であるという膨大なデータが存在し、「光量子」を裏付けるデータが不足していたからにほかなりません。

そこでミリカンはその理論の補強を、みずから買って出て、独自に「光量子説」を裏付ける実験を行ったのです。

ミリカンはとても慎重な物理学者で、手元の多くの実験結果がアインシュタインの理論を裏付けているように見えるのに、「光量子説」には疑心暗鬼でした。

それでも内心ではアインシュタインの考えが正しいと思っており、ただ明言を避けていただけだったのかもしれないのです。

優秀な物理学者の勘(かん)というものは確かなもので、のちにアインシュタインの理論が正しいことが一般に証明されることになるのでした。

ミリカンは、光電子のエネルギーと波長からプランク定数を求めた物理学者でもありました。

プランクの定数は黒体輻射の実験結果から求められていたので、ミリカンの方法も合わせると量子論の基礎が盤石のものとなったのです。

そもそも「光電効果」とはアレクサンドル・ベクレル(フランス)の実験が端緒になっているのです。

アインシュタインがノーベル賞を受けたときから、さかのぼること八十年余りも昔の1839年のことです。

ベクレルは、白金電極の白金表面に塩化銀の薄膜を形成して改質した電極を電解液に浸し、両電極の間に電流計を入れて結合しました。

この電極の一方に光を当てると電流が発生し、電流計の針が触れる事実を見出し、光によって起電力を生じる例があることを示したのです(1839年)。

ベクレルはこの現象を「光起電力効果」と称していました。

それから五十年足らずの年月が経ち、いよいよヘルツ(ドイツ)が火花放電装置の陰極に紫外線を当てると離れている陽極に向かって放電が起こり電流が流れることを発見しました(1887年)。

同じころレーナルト(ドイツ)も陰極線の研究から、レントゲン線(X線)を金属に当ててその効果を見て、次のような推論を得ました。彼は1905年にノーベル賞を受賞しています。

①ある振動数の光を金属に照射し電子を放出させた場合、その電流は光の強さに比例するだろう。

②各金属には固有の最小振動数があり、それより小さい振動数の光をいくら時間をかけて当てても金属から電子が飛び出すことはないだろう。

③この最小振動数より大きな振動数の光を金属に当てるなら、ただちに電子が飛び出すだろう。

④飛び出した電子の運動エネルギーは当てた光の振動数に依存し、振動数が大きいほどその運動エネルギーは大きく、光の強さとは関係がないだろう。

レーナルトはナチスに与し、反ユダヤ主義の思想を持っていました。

ヒトラーの科学顧問を務め、かたくなな愛国主義者だったのです。

1888年、ハルバックス(ドイツ)が「箔(はく)検電器」を使って、負に帯電した金属に波長の短い光(紫外線)を当てると、電極がプラスに帯電して放電が起こりやすくなる現象を発見します。

つまり、光が当たって、負に帯電していた金属表面から電子が空間に飛び出して、残された金属表面が正に帯電したわけです。

ただ、この現象から彼が「電子」という荷電粒子を概念したのかどうかは不明ですがね。

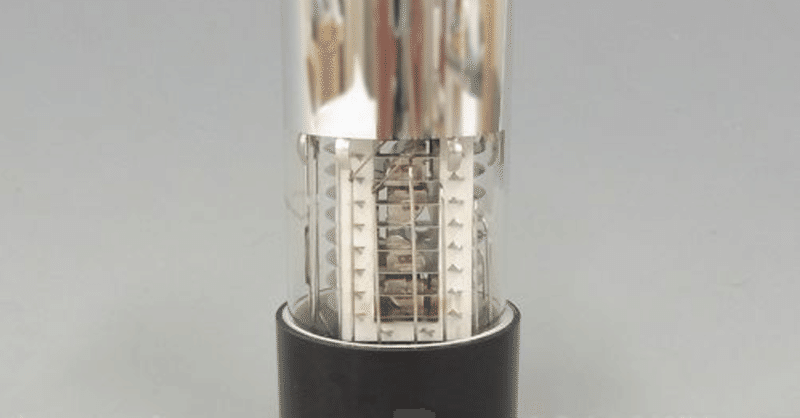

クルックス(イギリス)が陰極線を真空に封じたガラス管を発明し(クルックス管)、そこに電圧を印加すれば「光線(後に陰極線)」が発生し、それが磁場で曲げられることなどから、ある推論を立てます。

「もし皆が言うように光線という波動であれば、磁界で曲がることはないはず」なのに、クルックス管の中の光線は磁石を近づけると曲がったのです。

このことから「荷電粒子」であるという、今の「電子」の概念がクルックスによって唱えられました。

この現象は、つい最近まで使われていたテレビジョン受像機の「ブラウン管」の原理に等しいものです。

ペラン(フランス)はクルックスの発見した荷電粒子が負に帯電していることを示し(1985年)、J・J・トムソン(イギリス)などが高真空装置を駆使して、電場(静電気)によって正の電場では陰極線が吸い寄せられ、負の電場では陰極線が逃げることを実証したのです。

こうしてトムソンにより陰極線の「荷電粒子」は「負の電気」を持つ「電子」という粒子であろうと結論付けたのですね。

1911年には、ついにミリカン(アメリカ)が自由電子から「裸」の単一電子を取り出すことに成功しました。

ミリカンは電気素量(電子一個の電気量)を測定し、電子の電荷が量子化された(とびとびの値を持つ)数値であると実験で証明したのです(電子殻や電子軌道の考え方の基礎)。

アインシュタインが「光電効果」により「光量子説」を提唱し、「光量子一個が金属の表面の自由電子を一個に当たって、光量子の持つエネルギーをすべて電子に与えて弾き飛ばし、その後、光量子は消滅する」としました。

そのエネルギー(E)はプランク定数(h)と光の振動数(ν)を掛けたものに等しいとしたのです。

E=hν…①

陰極線のエネルギーと光の波長をグラフにしたとき、その傾斜がプランク定数となるだろうとアインシュタインは予測し、事実その通りだったのです。

さて、あたしは、ここで一つの疑問が湧きました。

金属に光を当て続けると電子は限りなく飛び出すのだろうか?

いつかは電子は尽きてしまうのではなかろうか?

まず自由電子はアボガドロ数(6.02×10^23)個のレベルで存在し、そうそう尽きる数ではありません。

いや、あたしは、そんな答えを期待しているのではないのでした。

「いずれは無くなるのか」という疑問に答えていないからです。

光電効果で金属上の電子が飛び出すとその金属は、電子欠乏により正に帯電します。

ハリバックスの箔検電器の実験(この検電器は簡単に作れます)だと、電子は検電器の外側の電極から空中に飛び出して、電子は戻ってこないから、光を当て続けると電子がいずれなくなりそうに思えます。

前述のアボガドロ数個レベルの電子の個数なら、はそんな程度の時間では尽きることはないと一応の結論はつけられるのですがね。

また、静電気であれば、どこからか電子が供給される可能性もあります(箔のまわりには空気がある)。

一方で、光電子管を用いた回路でなら、電源から電子は供給されるので、放電で失った電子は金属に補充されています。

電源の電位がなくなる(電池が無くなる)か、電源が切られると光電子効果も止まるのは自明です。

思考実験なら、もし逃げた電子が金属に供給されなければ、光が当たり続けると電子が尽きてしまうらしいと結論付けてもいいのかな?

もし金属から自由電子がなくなると金属でなくなるのではないでしょうか?

金属結合が維持できず、金属表面はプラスにイオン化したまま存在するのでしょう。

真空条件ならそのままかもしれない。

少しでも酸素があれば酸化して電気的に安定化するだろう。私の頭ではこれ以上わからなかった。誰か教えてくださいな。

ヒマつぶしには面白い思考実験だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?