「今まで見た成長の中で、最も振れ幅が大きい体験だった」キャリアチェンジのきっかけとなった社会人フェローシップ-vol.1

Aya Kitano

小6から2年間インドネシアで暮らした経験から、いつか国際協力に貢献したいと考え、自己研鑽を続けている。大学院の修士課程では「人間の安全保障」をテーマとしてバングラデシュの社会開発を研究。修了後、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人にて9年間勤務し、日本を含むアジア地域の人事・採用を担当。在職中にMoGに参加したことがvery50との出会いのきっかけ。

■MoGにフェローとして参加しようと思ったきっかけ

very50との出会いは、前職の新卒入社からちょうど7年目の春、有給休暇を取得して、インドネシアで開催されたMoGに参加したことがきっかけでした。このときに、現地の社会起業家であるニーナという女性と出会ったことが、私の人生のターニングポイントになりました。

ニーナと私は同い年ということもあり、MoGでのタスク以外にも、組織運営のことや人材育成のことなど、二人で延々と語り合いました。自ら起業してリーダーシップを発揮するニーナが、私の持つ人事としての経験や知見を必要としてくれたということが嬉しくて、これからも素晴らしいリーダーの役に立てる存在でありたいと、強く意識するようになりました。

この出会いをきっかけに、私は、ニーナの率いる事業や村落について更なる研究を深めたいと思うようになり、自分をゼロから育ててくれた前職を思い切って卒業し、大学院(博士課程)への進学を目指すことに決めました。このとき、受験勉強の傍らで、very50でも何かサポートできることがあればと思い、関わることになったのがMoGフェローという役割でした。

インドネシアのイブイブ(お母さんたち)と

■渡航までの事前準備

私がフェローとして初めて担当したMoGは、関西地域の高校生が参加するカンボジア開催のプロジェクトでした。当時は、フェロー制度もさることながら、高校生向けのMoG自体もまだ発展途上の段階でしたので、フェローとしての事前準備はすべて手探りの状態でした。

(※現在では、当時の経験を基に、フェロー参加者の方を対象とした充実した事前準備サポート体制を用意しています。これから参加される方はどうぞご安心ください!)

当時は高校生とのビデオ通話はまだメジャーではありませんでしたので、顔を見ながらのコミュニケーションが取れず、事前にできることと言えば、対面式で事前トレーニングを実施しているスタッフから高校生の様子を聞いて、イメージトレーニングを積み上げることくらいでした。同時に、高校生向けの事前トレーニングの教材に一通り目を通して、高校生が学んでいる内容を、自分自身の知識として定着させることや、プロジェクトの受入先である現地起業家の事業内容やベンチマークとなる他事業について、自分なりに情報収集をするといったことに取り組みました。

出発の1ヶ月前くらいからは、およそ10日に1回程度のペースでLINEのグループ通話を設定し、メンバーの目標設定やディスカッションの進捗状況を確認したり、出発までに実施すべき情報収集やタスクについてアドバイスを行ったりしました。グループ通話を通じて、メンバーのなんとなくの性格やコミュニケーションの傾向を把握したり、議論がうまくいっていない点や課題点などを理解することに努め、現地での進め方を自分なりにイメージすることに繋げました。その時のメンバーは、ほとんどが初めての海外という状況でしたので、持ち物など渡航に際しての基本的なアドバイスも併せて行いました。

■現地に行ってから

・序盤のテンション乱高下

現地での初日。高校生メンバーと初めて直接顔を合わせたときの印象は、「元気すぎる!」その一言に尽きます。長時間のフライトにも全く疲れの気配を見せず、友達同士で初めてのカンボジア訪問に浮足立っている様子。正直、ハイテンションすぎて手に負えない・・という思いでした。しかし、ここで怯んではいけない!気を引き締めて、滞在中の注意事項や全体でのルールなどをしっかりと伝えることに徹しました。

翌朝以降、具体的なプロジェクトが始まりました。序盤では、現地起業家の方の活動の現場を訪問し、起業の背景について改めて話を聞くと共に、商品の売り場などを見学しました。また、貧困層の人びとが暮らす村を訪問し、インタビューを行ったりもしました。

しかしながら、ここで大問題が。どうしたことか急に、メンバー全員の雰囲気が徐々にドヨーンと沈んでいき、ただ静かに行儀よく話を聞き、質問もほとんど出ないという状況。到着した直後のハイテンションとは打って変わって、時間が経つごとに、皆ひっそりと息を潜め、私の顔を見て次の行動の指示を待つ、という雰囲気が強くなっていきました。「一体どういうこと・・・?!」初日のハイテンションからのあまりの変化の大きさに、私はただ戸惑うことしかできませんでした。

お行儀よく起業家さんの話を聞くメンバーたち

初日の元気はどこへ、、、

宿に戻って夕飯を取った後。メンバーの皆と振り返りをする中で、その変化の裏側が少しずつ分かってきました。「プロジェクトについて情報が増えるほど、何をすれば良いかわからなくなってきた・・」。なるほど、そういうことだったのか。わからなくなると静まる。このメンバーの(その時点での)特徴を一つ理解することができました。その日に私がメンバーに向けてどんな声をかけたか正直あまり鮮明に覚えていないのですが、「不安やわからないことも含めて、まずは素直に声に出そう」、そんなことを伝えたような気がします。クーラーの効きも今ひとつ良くないロビーで、暑さにぼんやりしているメンバーたちに、とにかく今夜はゆっくり寝た方が良いと促し、その日の行程を終えました。

・メンバーが一歩を踏み出した瞬間

翌朝。メンバー全体での朝のチェックインミーティングを終えると、チームリーダーが、話をしたいと声をかけてくれました。よく聞いてみると、これからの進め方をうまく整理する方法がわからず困っているとのこと。そこで私から、「皆で決めた目標に向けて、やるべきことを洗い出してみよう。そしてそれを、時系列順に並べてみるというのはどうかな」と伝えてみました。たったそれだけのシンプルな声掛けだったのですが、リーダーの表情がみるみる明るくなり、「やってみたいです!」と気合が入った様子を感じました。この勢いがメンバー全体にも広がってほしい!と思ったので、リーダーの声掛けに応じて集まったメンバー全員の前で、少しだけ私自身がしゃしゃり出てみることにしました。

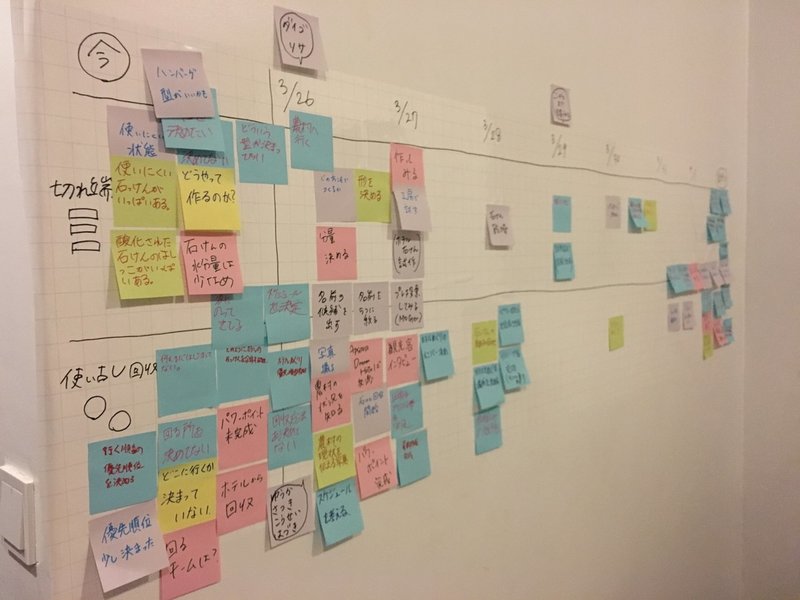

私は、おもむろに部屋の壁一面に模造紙を貼って、時系列の線を書き込みました。そしてリーダーにペンを渡し、一番右端の【最終日】の欄に、チームとして設定した達成目標を書き入れてもらいました。次に、メンバーそれぞれにペンと付箋を持ってもらい、「達成目標を実現するためにやらなきゃと思うことを、大きなことでも小さなことでも良いから書き出してみよう」と促しました。最初は静かに様子を伺っていたメンバーでしたが、リーダーを筆頭に徐々にペンが動くようになりました。1枚、また1枚と模造紙に付箋が増え、次第に付箋は壁一面に広がっていきました。続いて、それらの付箋を時系列に並べ変えてみようと声をかけると、メンバーたちは勢いよく付箋を動かし始め、最終的に模造紙は、”目標実現に向けた巨大タスクマップ” となりました。メンバー自らの手によって、プロジェクトの羅針盤が完成した瞬間でした。

メンバーの手で完成させたタスクマップ

「すごい、できたじゃん!」そう声をかけたときのメンバー全員のイキイキした表情を、私は今でも忘れることができません。きっかけこそ私の些細な声掛けにあったかもしれませんが、私が皆を動かしたということでは決してなく、メンバー自身が自分たちの意志によってギアを入れ、アクションへの確かな一歩を踏み出した、そんなシーンだったように思います。

カンボジアへ来たことの嬉しさやワクワク感を味わうのもつかの間、現場を実際に訪れて、社会課題の深刻さと複雑さに直面し、どうしたら良いかわからなくなっていたメンバーたち。その不安をメンバー自らが声に出してくれたことで、私はメンバーの素直な気持ちを知ることができました。また、皆と一緒に模造紙ワークに向き合ったことで、メンバーと課題を共有し、同じ目線で対話を進めることができるようになりました。

この日にメンバーが踏み出してくれた一歩をきっかけに、私自身、フェローという立場である以前に、皆と同じMoGチームの一員なのだという大切な原点に、立ち返ることができたように思います。

積極さを取り戻してインタビューに臨むメンバー

ーー

プロジェクト中盤以後のvol.2は、こちらよりご覧ください。

フェローシップ制度に興味のある方は、以下より詳細をご覧ください。

社会人フェローシッププログラムHP:https://www.very50-fellowship.com/

very50 HP:https://very50.com/