昭和31年9月号10月号「美術手帖/亡びゆく浮世絵木版」

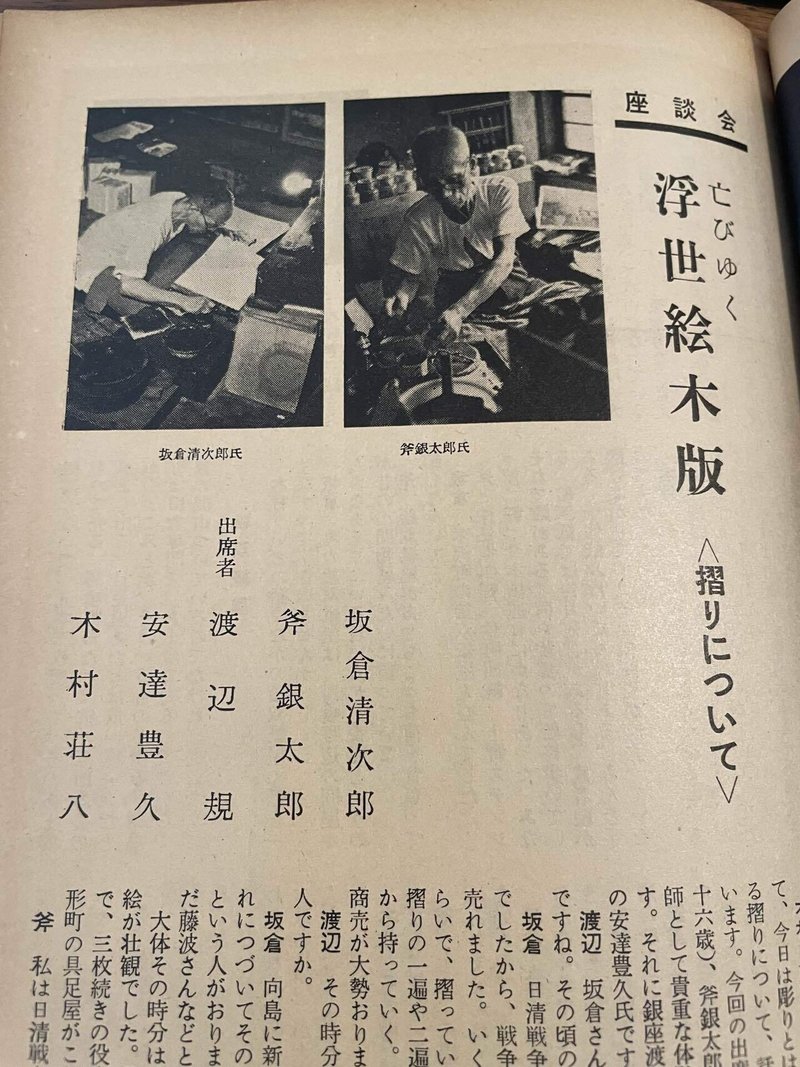

昭和31年9月号10月号の「美術手帖」で「亡びゆく浮世絵木版」という特集が組まれている。大正昭和の東京を描いた洋画家、木村荘八が司会となり明治から浮世絵に携わり今や伝説となっているような摺師や彫師に往時を振り返ってもらう内容だ。浮世絵から新版画まで紆余曲折を経て、木版画の技術が受け継がれていったのかがリアルに伝わってくる。

明治期、木版画の需要があった頃は彫師の中でも、かしら彫り、胴彫り、文字を彫る職人と分担していた。新聞など急ぐ時は版木を二つや四つに割って彫る事まであったそうだ。

水野年方の口絵は、この彫師へ頼むなど絵の調子を再現できる人に依頼が来た。筆の滲みやカスレなど細かい部分で仕上がりに差が生まれてくる。

彫師の大倉半兵衛は、春陽堂が出していた美術世界の木版口絵が彫りで最高の物と語っている。

摺の特集では、川瀬巴水の盟友でたくさんの新版画を摺った陰の立役者といえる、斧銀太郎が自らの言葉で語っているのが大変貴重だと思う。

渡邊庄三郎が「現代の風俗をあらわした版画を作っておけば、将来に対して非常にいい記録になる」と言って始まった頃からずっと協力してきた存在だという。斧銀太郎が、新版画独特の質感を川瀬巴水と言葉を交わしながら生み出していったと思われるが、その文献はあまり見つからない。

絵双六やおもちゃ、灯籠などの仕事もありながら橋本雅邦が描いたような画学の教科書が機械に変わった事で木版画の需要が大きく減ったというのが興味深かった。だんだんと木版画が衰退していく中で、新版画の活動がなかったら技術が継承されたか分からず、渡邊庄三郎は中興の祖であるとアダチ版画研究所の創業者である安達豊久が語っていたのが感慨深かった。

浮世絵の頃から絵師は若いうちから弟子入りして、たくさんの絵を敷写しをして学び、それをマスターした後に独立して自分の個性を持つ版画を模索していくという。

新版画の絵師達は流れはくんでいても、絵の様式が変わったところに面白さがあると渡邊庄三郎の後を継いだ渡邊規が語っている。

浮世絵の絵師達がどのようにして絵を学び、また新版画の絵師はそこから新しい絵を描いていったのか調べてみたい。