夏休み明けから必ず盛り上がる 鉄板授業 国語「漢字文化『生』の授業」

これは、本当におすすめです。いつでもどこでも、この授業を繰り出せるように、身に付けておくべきです!夏休み明けから使えます。2学期の授業開きで使わなくても、隙間時間や通常の授業でも使えるネタです。

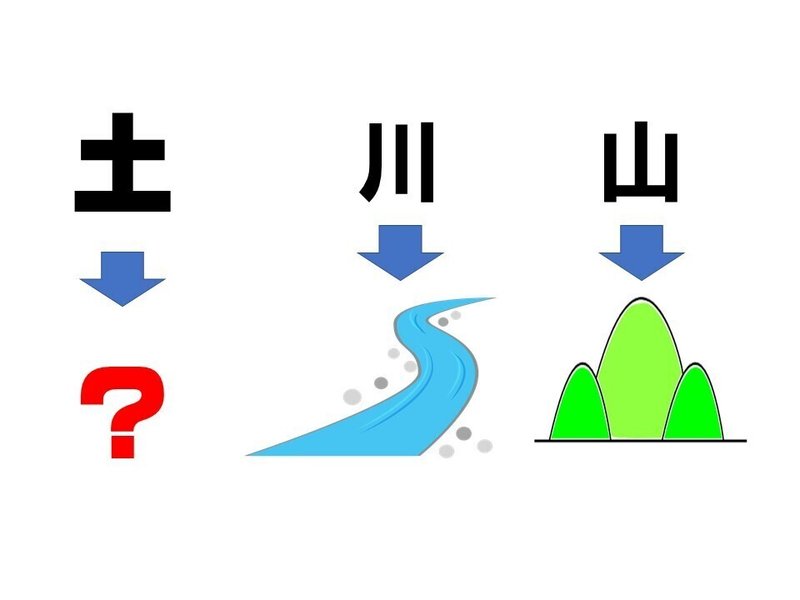

1 何の形からできた漢字か予想させる

指示:「川」という漢字 空書きします。 さんはい!(空書きの合図)

発問:この「川」という漢字は、何の形からできたか知っていますか?

子ども:かわ!

説明:「川」が流れる様子からできていますね。

※説明しながら「川」という漢字の上からチョークで、川が流れる様子を描く。

指示:「山」という漢字 空書きします。 さんはい!(空書きの合図)

※「山」は「イチ・ニ・サン」ではなく「イチ・二ーイ・サン」と書かせる

発問:この「山」という漢字は、何の形からできたか知っていますか?

子ども:やま の形!

説明:そう!「山」の形からできていますね。

※説明しながら説明しながら「山」という漢字の上からチョークで、山の形を描く。

指示:「土」という漢字 空書きします。さんはい!(空書きの合図)

発問:この「土」という漢字は、何の形からできたか知っていますか?

子ども:え?知らない・・・

発問:「土」の一番下の部分。これは、何を表しているでしょうか?

※発問しながら「土」という漢字の一番下の部分をチョークでなぞって示す。

子ども:土! 地面!

説明:地面から何か出ていますね。

発問:これは、何を表しているでしょうか。

※このパーツは、授業の核心部分までテンポよく進めるために個別指名で進めていきます。

子ども:十字架! 草?

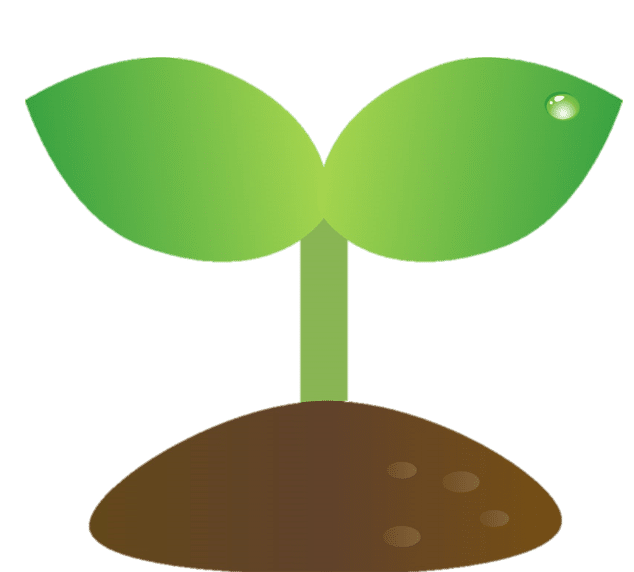

説明:そう!「草」です。草の芽を表しています。

※説明しながら「土」という漢字の上からチョークで双葉を書く。

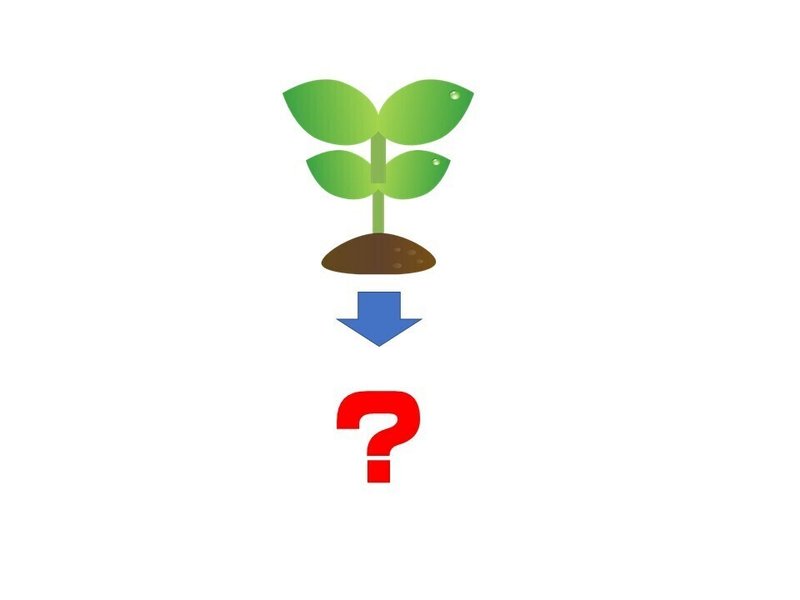

2 授業の核心部分「本葉まで出てきた」形からできた漢字は?

説明:地面から芽が出てきて、双葉になって、またもう一つ芽が出てきた。本葉が出てきた。

※説明しながらイラストのような絵を簡単に黒板に描く。

発問:この形からできた漢字は何でしょう?

指示:ノートに書きなさい。

※授業の核心部分なので、全員ノートに書かせます。

指示:書けたら先生の所にもってきなさい。

※この指示が超重要です!必ず言ってください。なぜ、重要か知りたい方は、リンクから「脳内物質にアプローチ!気になるあの子も!?メキメキやる気になる!」記事をご覧ください。

3 驚いて、褒める

どんな意見でも、驚く!褒める! これがすごく大切です。

見当はずれの意見でも

「お~!!。発想が素晴らしい!でも・・・違います」

と受け止めて、違うことを柔らかに伝えます。実際のリアクションの仕方は動画をご覧ください。

より多くのバリエーションで「驚いて、褒める」ことで、子どもは「先生、次なって言ってくれるんだろう」とウキウキしながらノートをもってくるようになります。

ちょっと、話は変わりますが

「ワインを褒める言葉はいくつあるか」ご存知ですか?

何と「七百種類」もあります!

七百種類である。ものすごい数だ。例えば、「乾いた干し草のような」「濡れた子犬の毛のような」「焦げたトーストのような」と言った言葉まであるらしい。それらを、ワインの味・香・その他によって使い分けされているというのだから驚きだ。引用:「教師のベーシックスキル7+3②」谷和樹著(東京教育技術研究所)p.14

※「教師のベーシックスキル7+3」シリーズは、とても勉強になります。ぜひ、読んでみて下さい。リンクから購入できます。

ちょっと・・・それ本当に褒め言葉なの?というものもありますね。

でも、それにしてもですよ。

ワインですら七百種類あるのだから子どもにかける褒め言葉もたくさん言えるようにしたいものです。

4 あおる

多くの子が挑戦しに来ますが、おそらくほとんど撃沈します。たくさんの子が間違えます。だから、良い授業のなのです。優等生の子ばかりが活躍するのではない。やんちゃなあの子も、突飛な考えをするあの子も、いろんな子が活躍する授業になります。

さて、多くの子がノートをもってきて、間違える。これが続いていくとだんだんと子どもの動きは静まっていきます。それをいち早く察知してください。そして、「あおり」を入れて下さい。

「今ね。たくさんの子が挑戦をしました。でもね。まだ、誰も正解していません。30人いて誰も正解してない。だから、もう無理だよね。先生、降参です。答えを教えて下さいって言ってごらん(笑)」

あくまでも楽しそうに言ってください。真顔で言うと怖いです。

こうやって、「あおる」と子どもたちは負けず嫌いなので、とにかく考えてノートをもってくるようになります。ノートをもってきた子は、例外なく「驚いて、褒めて」あげてください。

5 ヒントを出す

どうしても正解できないようだったら、ヒントを出してあげましょう。

「これは、1年生で習った漢字です」

この一言です。子どもたちは「え~!!」と驚きます。このリアクションが、かわいいです。ぜひ、お試しあれ。

6 正解がでたら褒めずにノートを預かる

正解した子は、あえて一切褒めません。次のように伝えます。

「先生ノートあずかりますね。何事もなかったかのように席に戻りなさい」

このように言うと、周りの子は「あれ?先生、ずっとオーバーリアクションだったのに、何か違うぞ・・・」と勘づきます。

待っている子のノートチェックが終わった後、正解を発表します。

「さっきね。正解がでました!○○さんです!」(○○さんのノートを見せながら言う)

「○○さん、正解は何ですか?」

こうすると、○○さんの注目度がグンと上がります。教師が褒めない分、学級の子どもたちの称賛があります。

7 ワンポイントアドバイス「ノートチェックは素早く」

ノートをもってきて並ばせておくと、ちょっとした喧嘩の原因になります。また、待ち時間でおしゃべりが多発します。なので、ノートチェックはとにかく素早くやるのがおすすめです。

8 この授業が盛り上がる仕組み

動画の中で解説をしています。興味のある方は、ご視聴ください。

※動画では、「土」という漢字を形から予想させてしまっています。「土」という漢字から形を予想させたほうが盛り上がります。動画収録時に間違えてしまいました。申し訳ございません!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?